数学と科学・技術 その14

2017 年 3 月 20 日 月曜日そろそろ春ですね。大学合格を決められた方、おめでとうございます。心晴れやかに今後の歩みを進めていけますね。ところで、「心晴れやかに」と書きましたが、春の天気はあまり晴れの日が続かないことが多いです。このブログを書く前の1週間を見てみても、「曇―雨―晴―晴―曇―曇―曇」と、スカっと晴れることなく、肌寒かったりもしました。こんな天気はどうして起こるのか、受験生のみなさんは覚えているでしょうか?高校の理科でそんなの習ってない、と思う人もいるかもしれませんが、実際は、中学生のときに習ってましたよね。「偏西風によって、高気圧と低気圧が交互に通過する」というのはどこかで聞いたことがあると思います。風の動きというものは、気候に大きな影響を与えています。さて、本題です。この風の動きを理解するのに、実は、高校で習う「ベクトル」が使われているのは気づいているでしょうか。風の吹く向きというのは、

1. 気圧の高いほうから、低いほうへ

2. 進行方向に対して右向きに曲がるように

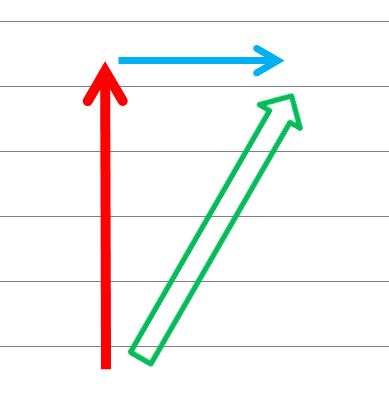

の二つを考慮して決まっています(2番目の力は「コリオリの力」といって、正確に表現しようとすると、ベクトルの外積が必要になり、単純に右向きに曲がるとはいえなくなりますが、それは大学での学習の範囲になります)。絵で表せば下の左の図のようになります。下の方が気圧が高いとして、赤い矢印が 1 番目の力(高校で地学を選択した人は、気圧傾度力と習いましたね)で、青い矢印が2番目の力(コリオリの力)です。この2つを足したのが、風に働く力で、緑色の矢印の方向を向くのですが、この足し算は丁度ベクトルの足し算そのものですね。

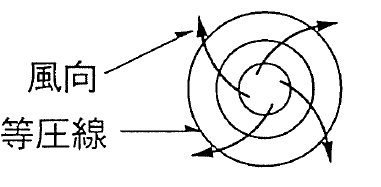

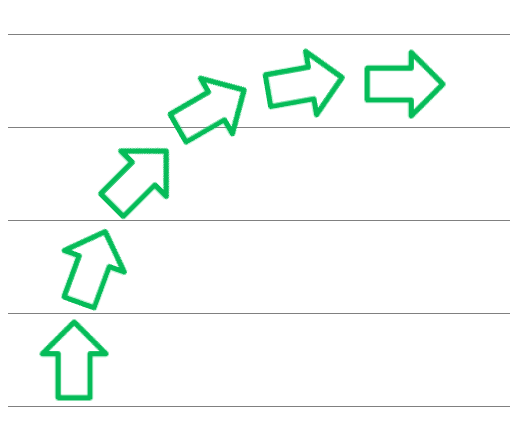

このようにして、進行方向から右へ、ずれるように力が働くことで、例えば、高気圧からは、時計回りに風が吹き出す(上の右の図)というのも、中学で習いました。ところが、このベクトルの足し算の原理(風が吹く仕組み)というのは、偏西風が吹く仕組みすら理解できてしまいます。風は最初、南の温かい空気が、北の冷たい空気の方へ動くことでも発生しますが、2番目のコリオリの力を受け続けるため、だんだん東よりに進行方向を変えていき、最終的に西風に変わるのです(下図参照、高校で地学を選択すれば、もっと詳細にこのことを習います。)。これが、偏西風や、上空でのジェット気流の原因になり、日本の気候や、世界の気候に大きな影響を与えています。

どうでしょうか。高校でベクトルと言えば、矢印を使って図形の問題を解く道具として教わりますが、実際は、風の吹き方以外にも様々な応用例を持っています。大学合格を決められた皆さん、合格がゴールではありません。今まで皆さんが学んだことを活かし、より高い実力を身につけていってください。

開成ハイスクール数学科 村上豊