みなさん、こんにちは。暑い夏も一段落ついてきたころでしょうか?今年の夏は暑かったですね。7月の世界平均気温は過去最高だったとか、私がブログの原稿を書いている時点では、8月の大阪の平均気温は30℃(少し涼しくなってきたので、最終発表ではもう少し下がると思いますが)であったりだとか、大変な夏でした。とにかく体調にはくれぐれも気を付けてください。

さて今回は、「平均」について書きたいと思います。「平均」というと、小学生のときに習った

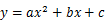

という式が頭に浮かぶでしょうが、今回は、二次関数

の考え方と絡めて書くことにします。話を簡単にするために、データは二つ、Aさんの体重 とBさんの体重

とBさんの体重 の平均を出すことにします。

の平均を出すことにします。

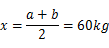

とすぐに答がでますが、ここでは考え方を少し変えてみます。求めたい量  は、

は、 からも、

からも、  からも近い量にしたいとしましょう。平均が答だと分かっていますが、ここでは、「近い」ということを数式で表してみるのが大事です。そこで、

からも近い量にしたいとしましょう。平均が答だと分かっていますが、ここでは、「近い」ということを数式で表してみるのが大事です。そこで、 から

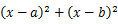

から までの「近さ」を

までの「近さ」を

で測ることにします。 と

と の値が近いほどゼロに近いことが確認できると思います(他にも絶対値を使うという方法も考えられますが、ここでは、この二乗の形を採用します)。すると、

の値が近いほどゼロに近いことが確認できると思います(他にも絶対値を使うという方法も考えられますが、ここでは、この二乗の形を採用します)。すると、 と

と からの「近さ」は、

からの「近さ」は、

で表すのがもっともそうだと思いませんか? からの「近さ」と、

からの「近さ」と、 からの「近さ」を足したもので考えよう、というのです。さて、ここで二次関数がでてきました。求めたいものはなんだったでしょうか?できるだけ近い量

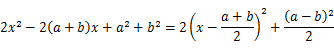

からの「近さ」を足したもので考えよう、というのです。さて、ここで二次関数がでてきました。求めたいものはなんだったでしょうか?できるだけ近い量 を求めよう、というものでした。それは、つまり、二次関数で表される「近さ」を最小にしよう、という問題になっているのです。高校数学でおなじみの最小値の問題ですね。これを解いてみましょう。上の式を展開して、平方完成すると、

を求めよう、というものでした。それは、つまり、二次関数で表される「近さ」を最小にしよう、という問題になっているのです。高校数学でおなじみの最小値の問題ですね。これを解いてみましょう。上の式を展開して、平方完成すると、

となり、二次関数の最小の位置は、軸の位置でしたから、

と、望みの平均の量がでてきました。データが二つの場合をやりましたが、データが増えても同じようにして、「平均」=「近い量」を導けます。「簡単に計算できるものを、わざわざややこしくして何になる」と思う人もいるでしょうか?もちろん、平均を計算するだけなら、単に合計したものをデータの個数で割ればいいのですが、ここで大事なのは、「近さ」というものを数式で表してみた、という点です。さまざまなデータを扱うと、単に「体重」や「気温」だけのデータを扱うのではなく、「体重と腹囲」や「気温と湿度」など複数のデータを扱ったり、取れるデータは という量なのだけど、知りたい内容は

という量なのだけど、知りたい内容は であったりなど、単に平均計算をしていても適切なことは何もわからない、ということも起こります。そこで使われるのが、「近さ」を数式で表しみる(ここでの方法は、「最小二乗法」としてより一般化されて多くの分野で使われています)という考え方なのです。そして「近さ」を数式で表して合理的に解釈することで、データの結果から将来の予測をしたり、ある場所での資料Aと別の場所での資料 B は似ているのかどうか、など単純な平均計算からはなかなか分かり難いことを判定したりなど、様々な応用がなされています。

であったりなど、単に平均計算をしていても適切なことは何もわからない、ということも起こります。そこで使われるのが、「近さ」を数式で表しみる(ここでの方法は、「最小二乗法」としてより一般化されて多くの分野で使われています)という考え方なのです。そして「近さ」を数式で表して合理的に解釈することで、データの結果から将来の予測をしたり、ある場所での資料Aと別の場所での資料 B は似ているのかどうか、など単純な平均計算からはなかなか分かり難いことを判定したりなど、様々な応用がなされています。

現在の高校数学の過程には「データの分析」が入るようになりました。コンピュータが日常生活に入り込むことで、さまざまな情報、データが身近なところに氾濫しています。適切に情報を読み取るには、単に流れてくるデータを鵜呑みにするのではなく、時に咀嚼して上手に判断しないといけません。こうした視点を、ぜひ高校生のうちに身に着けてください。

開成ハイスクール数学科 村上 豊