皆さんこんにちは。このブログに初めて執筆させていただきます。

10月を迎え、朝晩はかなり冷え込む日が増えてきましたね。

さて、秋と言えば…、様々な秋があります。食欲の秋。芸術の秋。読書の秋。スポーツの秋。

皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

高校3年生の皆さんにとっては、当然「受験の秋」ですよね。指定校推薦や公募推薦といった推薦入試が行われることに加えて、模擬試験が集中的に行われ、受験に対する緊張が一層高まる季節です。

しかし、高校3年生だけではありません。高校2年生にとっても「受験の秋」は当てはまります。入試までの日数を考えれば、高校2年生の秋から受験勉強を始めるべきですよね。まさに受験勉強を「始める」秋です。また、高校1年生は、入学して約半年が過ぎ、志望校を意識し出す頃だと思います。その意味においても、受験を「意識する」秋です。

秋の夜長とはよくいったもの。自分の将来を見据えるのにピッタリな季節ですね。

食欲の秋、芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋を堪能するのも重要ですが、自分の将来についてもしっかりと考える「受験の秋」にして下さいね。

さて、受験生は今後毎週のように模試を受けることになります。結果が返却されるたびに、喜んだり、落ち込んだりするものです。いい結果もあれば、悪い結果もあるでしょう。時には、逃げ出したくなる時もあるかもしれません。今回はそんな受験生へのメッセージとして、ある曲の歌詞を一部紹介します。

Down an unknown road to embrace my fate

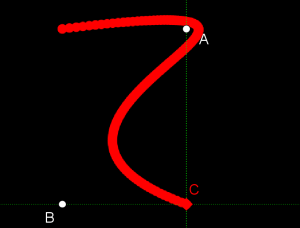

Though that road may wander, it will lead me to you

And a thousand years would be worth the wait

It might take a lifetime but somehow I’ll see it through

And I won’t look back, I can go the distance

And I’ll stay on track, no, I won’t accept defeat

It’s an uphill slope but I won’t lose hope

Till I go the distance, and my journey is complete

先のわからぬ道を行き、運命と向き合う。

その道は曲がりくねっているかもしれないけど、必ず僕を導いてくれる。

千年かかるかもしれないけど、待つに値するだろう。

生涯をかけることになるかもしれないけれど、何とかしてやり遂げてみせるさ。

そして、振り返りはしない。たどり着けるから。

そして、道を歩き続ける。挫けたりはしないさ。

つらく険しい道のりだけれど、希望は失わない。

辿りついて、この旅を終えるまでは。

これは、映画「ヘラクレス」の主題歌である“Go the Distance”という曲の一部です。go the distanceは「たどりつく・最後までやりぬく」という意味のイディオムです。goが自動詞なのにdistanceという名詞が後ろにきていますね。イディオムだからといえば、それまでですが、「移動を表す自動詞」や「時間の持続を表す自動詞」では、直後に「距離や時間を表す名詞」がくることがあります(前置詞の省略として解釈されたりします)。

例えば、

①I swam one mile yesterday. 私は昨日1マイル泳いだ。

②The concert lasted three hours. そのコンサートは3時間続いた。

といった表現です。

センター試験まであと100日程度となりました。受験生の皆さんは、不安な日々を過ごしていることでしょう。大学受験というのは非常につらくて険しい道ですが、「絶対、志望校に入るんだ!」という強い信念をもって、最後までやりぬき、志望校にたどり着いて下さい。まさに、Go the distance!!

開成ハイスクール英語科