数学と科学・技術 その10

2016 年 5 月 23 日 月曜日皆さん、こんにちは。新年度を迎えるといろいろと新しいことが始まりますが、4月から「電力の小売自由化」が始まったのを皆さんはご存知でしょうか?電気のことはよくわからない、という人も多いとは思いますが、今回は電気の話をしてみます。ただし、「電力の自由化」は、電気料金の払い先を変えることができる、小売の自由化なので、送られてくる仕組みの部分は以前からと何も変わっていません。今回の記事は「電力の自由化」とは、直接は関係ありませんのでご注意ください。

発電所から各家庭まで電気が送られてきますが、この送られる部分に、実は高校で習う三角関数が応用されているのです。

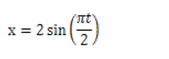

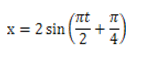

さて、中学の理科で、電気の流れ方には、「直流」と「交流」があると習ったと思いますが、「交流」という流れ方は、実は「流れていない」ということをご存知でしょうか?実際、交流では、電子(電気の正体)の運動は三角関数を使って、

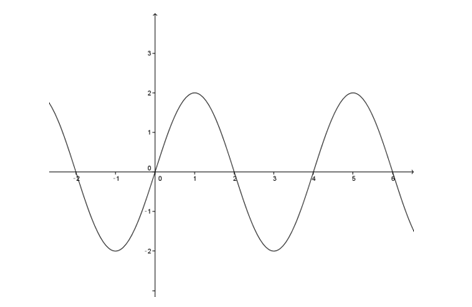

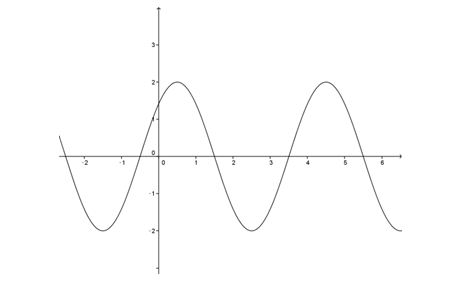

のような形で書けることがわかっています。グラフで表すと、

というようになります。x (グラフの縦軸)が電子の位置で、t (グラフの横軸)が時間になっています。数式とかグラフではイメージできない、という人もいると思いますので、実際の動きをアニメーションで表してみますと次のようになります。

黄色い線を中心に行ったり来たりして、少しも進んでいかない=「流れていない」ことが分かります。そして、発電所から家庭までは、この交流の動きで電気を送っているのです。少しも進んでいないのに送られてくるとはどういうことだ、と疑問に思う人もいると思うので、もう少し説明しましょう。実は、場所(発電所からの距離)によって、中心(の色つきの線)を横切るタイミングがずれる、ということが実際に起こっています。次のアニメーションを見てください。

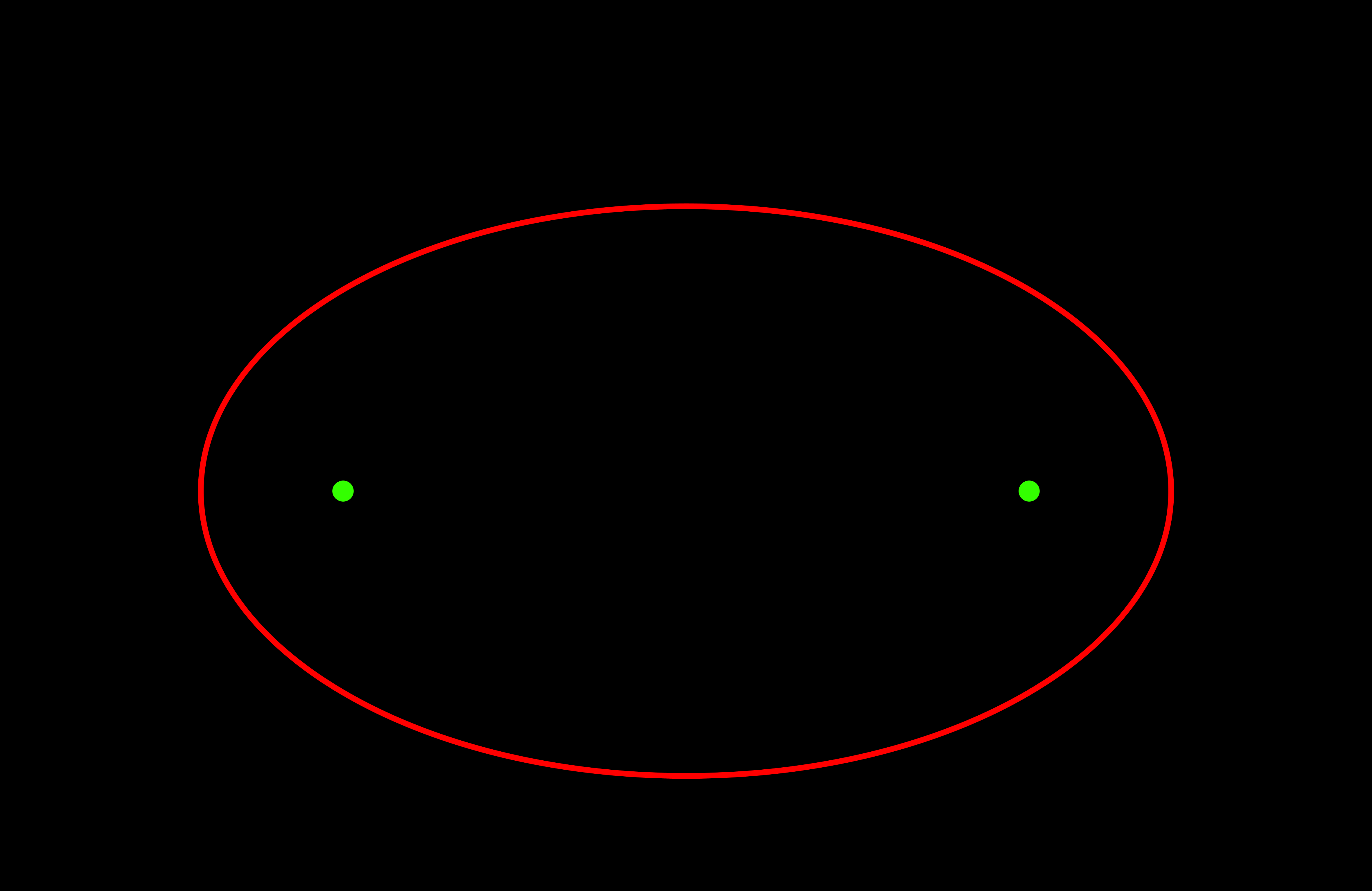

黄色い円と緑の円が、違う場所にある、それぞれの色の線(振動の中心)を横切る時間がずれている、このような動きをしています。目移りする人は、円が一番右に来たタイミングを見てください。黄色と緑でずれているのが分かると思います。なお、緑の円の動きは数式とグラフで表すと次のように先ほどと少し違う=ずれている形になります。

「え、全然、送られてくる感じがしない」という人が多いと思いますので、実際にずれて動く円(電子)をたくさん描いてアニメーションさせてみます。

何かが左から右に動いていっているように見えませんか?でもよく見ると、一つ一つの円は、上のアニメーションの動きをしていることが分かると思います。実は移動しているのは電子ではなく、エネルギーで、そのエネルギー(電力)を使って、家庭で電気が使えるようになっているのです。このように、物(電子)が直接流れてこなくても、エネルギーを流すことができて、「波」と名付けられています(スポーツ観戦で観客が wave をしていることを見たことがあると思いますが、同じような現象です)。そして、このような「波」を表すのに三角関数が非常に適していて、他に「音」などもこのような伝わり方をしていることが知られています。ところで、「音」を「電気信号」に変えて、再び「音」に戻す装置とは何でしょう?そう、「電話」ですね。このように、現代社会に欠かせない部分に数学は密接に絡んでいたりするのです。

開成ハイスクール数学科 村上 豊