みなさん、こんにちは。さて、少し前にノーベル賞の受賞者が発表されましたね。今年は、日本生まれの方が文学賞を受賞されましたが、ここでは、物理学賞の方に注目したいと思います。今年のノーベル物理学賞は、「重力波」の検出が受賞しました。「重力波」は、アインシュタインが1915年に発表した「一般相対性理論」から導かれるもので、実に100年の時を経て実験で検証されました。100年も前のものが、ようやく検証されるというのもすごい話ですね。ただこのブログで「重力波」そのものの話をすると大変なので、「重力波」の「波」という部分に注目して話を進めたいと思います。

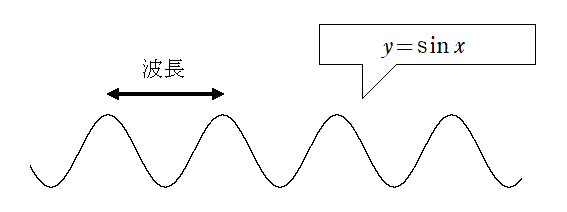

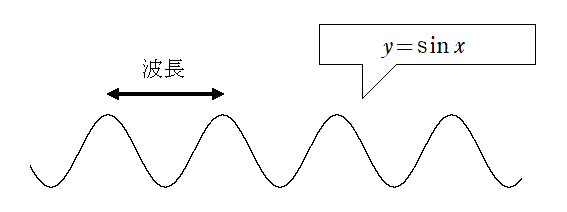

みなさんは、「波」と言われると何をイメージするでしょうか?「波なんて、海の波しか想像つかない」と言う人も多いと思いますが、実は「波」は、現在非常に身近なものになっています。その一つが、今や誰もが持っている物にまでなった「携帯電話」や「スマートフォン」です。こららは、難しく言うと、電磁波を利用して外部とやり取りをする情報機器、ということになります。決して、「携帯電話」や「スマートフォン」の中に情報があるのではなく、電磁波という「波」を通して外部から情報を集めているわけですね。では、どのようにして集めているのでしょうか。それを理解するのに「波」のある特徴づける量を知る必要があります。それは、「波の波長」というものです。実は「波」は、数学の三角関数を使って表されるのですが、三角関数のグラフは高2で習うように、「山」と「谷」が続いている、そんな形でした。

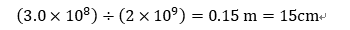

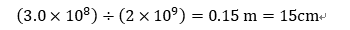

「波の波長」とは、「山」と「山」の間の間隔を表します。(数学では、「周期」という言葉を使います。)では、「波の波長」を知るとどんなことがわかるのでしょうか?それは、「波は、波長と同じくらいの大きさの物とよく反応する」といういわゆる「波長が合う」という事実に注目します(実際は、大きさは、波長の半分で構いません。形によっては、4分の1くらいまでは小さくても反応します。)。携帯電話やスマートフォンは、およそ 2GHz の周波数と呼ばれるもので通信しているのですが、光速をこの周波数で割ると、「波の波長」になります。計算式を書くと

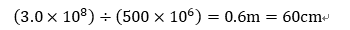

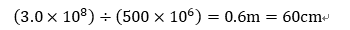

となります。「携帯電話」や「スマートフォン」の大きさはどれくらいでしょうか?だいたい手のひらに乗るサイズだと思いますが、それがおよそ15cmです。こうして「波の波長」とその物の大きさが関係づいていることがわかります。他に例を挙げてみましょう。波で通信しているのは、「携帯電話」だけでなく、「テレビ」や「ラジオ」なども昔から電波を利用してきています。「テレビ」はおよそ 500MHz の周波数で発信しています。関西だと生駒山の電波塔から電波を送り出していますが、この場合の波長は、

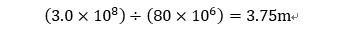

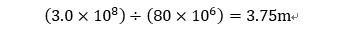

テレビのアンテナは、家の屋根についている、金属棒がいっぱい出ているもの(八木アンテナといって日本人の発明です。)ですが、およそこれくらいの大きさのものが使われています。「ラジオ」のFM放送はおよそ 80MHz の周波数で発信しています。この場合の波長は、

実際は、上で少し書いた半分、または4分の1くらいの大きさにして、およそ1mになります。ラジオにはアンテナがついていると思いますが、それを伸ばせば1mくらいになりますね。(「ラジオ」のAM放送はおよそ1000kHzの周波数で、同じことをすると非常に長い波長になります。この場合はアンテナの種類が違っていて、きっちり説明しようとすると、高校で習う電磁誘導の式が必要になったりするのでここでは省略します。)電波の話ばかりを例に挙げましたが、最後に海の波について書くことにしましょう。普通見るタイプの海の波は波長が数メートルです。一方、津波は波長が数十kmから数百kmになります。すると、津波では、山になっている部分の水の体積は、横幅が長いため膨大になります。津波が押し寄せてくると大変な被害を与えますが、それはこういった「波長」が長いことによっているのです。

どうでしょうか。「波」というものを理解することも結構大事だと思えませんか?高校で習うことは、将来、いろいろな形で生活に絡んできます。学校にいる間は気づけないことも多いと思いますが、生涯にわたって学ぶようお勧めします

開成ハイスクール数学科 村上豊