2025年6月30日

奈良県奈良市の登美ヶ丘、近鉄の「学研奈良登美ヶ丘駅」から徒歩8分、「学園前」駅からもバスで8分という、大阪からも通学しやすい場所にキャンパスがある奈良学園大学は、かつて1984年に開学した奈良産業大学という文系の大学でした。それが2014年に奈良学園大学と名称変更し、医療系と教育系の大学に生まれ変わりました。今では人間教育学部と、看護学科とリハビリテーション学科を擁する保健医療学部が設置されています。

今回、「アカデミックインターンシップ」という授業体験の案内を送っていただきました。授業を2コマ受講して、その後希望者はランチとキャンパスツアーもできるというイベントです。具体的にどんなことを学ぶことができるのか、実際に授業を体験してみるのが一番ですね。というわけで、興味のある高校生は申し込んで参加してみましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年6月27日

関西大学のオープンキャンパスはキャンパスによって日程が異なりますが、この夏で一番早いのは、堺キャンパスと吹田みらいキャンパス、つまり人間健康学部とビジネスデータサイエンス学部となります。

この春誕生したビジネスデータサイエンス学部は本部がある千里山と同じ吹田市ではありますが、歩くのはちょっと大変かなぁ、というくらいの距離(グーグルマップによると徒歩44分)の山田南というところ(この地域を知っている方なら「いのこ谷」から名神をくぐった先の武田薬品の研究所跡、「そば太鼓亭」の隣、といえば皆さんピンポイントでたどり着けるはず)にあります。目の前にバス停はありますが、千里山との往復を考えると自転車は欲しいな。

といった地域情報収集も兼ねて、一度キャンパスを訪問してみてはいかがでしょうか。因みにすぐ近くに古墳、神社といったパワースポットもありますよ。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年6月26日

こちらは関西学院大学のオープンキャンパスのご案内です。イメージカラーの黄色が使われて一安心。しかしデザインは固いなぁと思いながらよく見ると、ゲストで攻めています。特に三田キャンパスにヨビノリたくみ氏を呼ぶのはなかなかいいアイディアです。

こちらは西宮(上ケ原、聖和キャンパス)と三田(神戸三田キャンパス)で開催日が異なりますのでご注意ください。西宮の日程は立命館と重なっていますので、そちらもご注意ください。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年6月25日

立命館大学からオープンキャンパスの案内チラシが届きました。立命館なのに「えんじ色」ではなく、水色と黄色。つまり関大+関学カラーになっている。何があった?

それはさておきこの2日間、大学を自由に見ることができます。数年前びわこ・くさつキャンパスにお邪魔したことがありましたが、学生によるステージや展示などでお出迎え、入試説明だけでなく、生命科学部の最先端の研究室を見学する事もできて大変充実の1日となりました。

高3生はもちろんそれ以下の学年も是非参加してみましょう。衣笠キャンパスに設置予定の「デザイン・アート学部」にも興味があるなぁ。もう一度受験したいな。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年6月24日

昨年も同時期に紹介した京都岡崎の京都文教中学校・高等学校ですが、今年も「部活体験会」の案内が届きました。全国レベルの5つの部活がそれぞれ体験会を開催します。

但し、気軽に誰でも参加できるものではなく、色々と参加条件があります。

いずれのクラブも複数日程が用意されていますが、参加できるのは中高受験者となっています。特に硬式野球とソフトテニスは高校受験者(つまり中3)男子限定となっています。

中学受験者(つまり小6)はその競技の経験者のみに限られ、保護者の付き添いが必要となります。さらに、水泳では100×10を1分30秒サークルで回れ(結構早い!)なければ参加できません。厳しい世界です。

逆に言えば本格的にそれぞれの競技に向き合いたい人にとって、素晴らしい環境が与えられているということでもあります。

希望者は学校HPをご覧の上、お申し込みください。

ところで、一般の受験生向けには「プチキャンパス見学会」が用意されています。こちらは何の条件もありません。事前申し込みをして安心してご参加ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 , 高等学校・高校入試 |

2025年6月23日

そろそろ高校生は期末テストの時期。それが終われば楽しい夏休み。旅行、部活、夏期講習などいろんなことに時間が自由に使えるわけですが、大学のオープンキャンパスにも行きましょう。

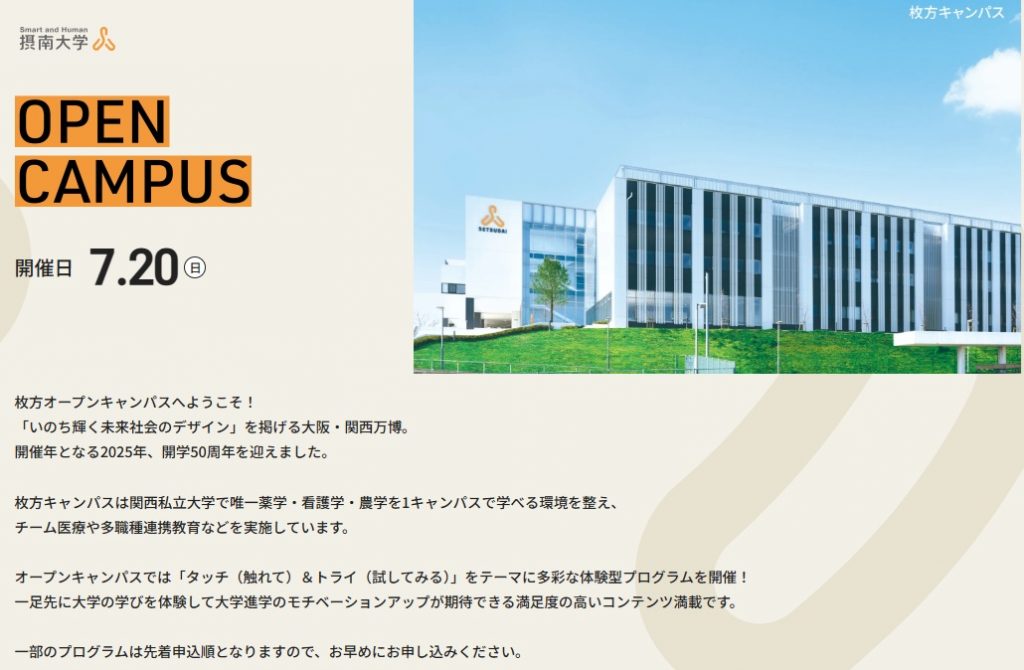

7月・8月には摂南大学のオープンキャンパスが開催されますが、その一つ7月20日は枚方で開催されます。枚方キャンパスには、薬学部、看護学部、農学部がありますので、その分野を考えている高校生は必見でしょう。

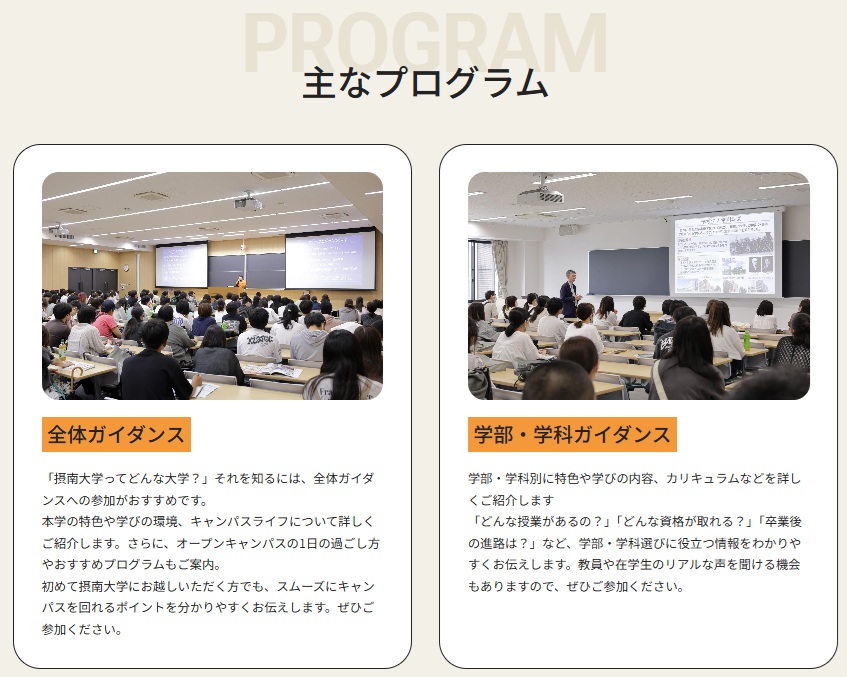

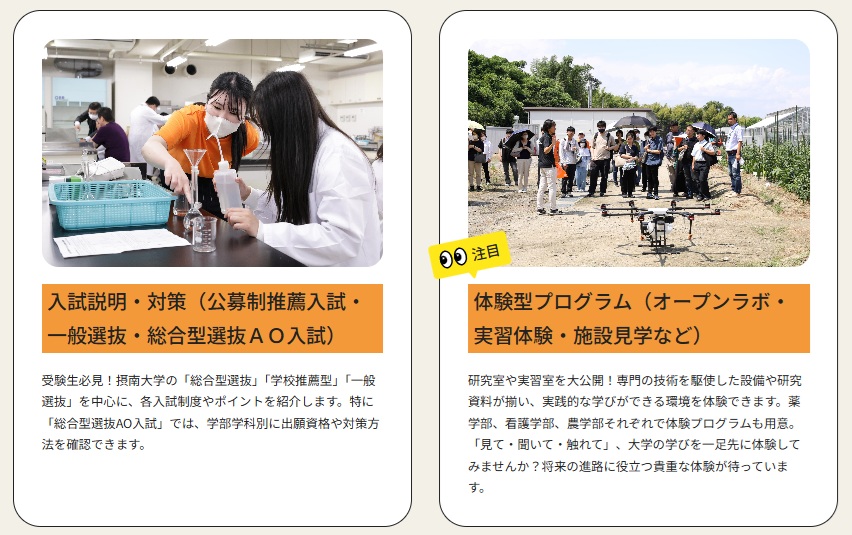

プログラムを紹介しますと・・・

おお!どこかで見たような塾の名前が・・・

というわけで、このブログの中の人、ここでも登場予定です。ご来場お待ちしております。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年6月20日

毎年恒例となった同志社合同学校説明会は今年も開催されます。キリスト教主義の学校ですから説明会の開会宣言として、まずは礼拝が行われるようです。

そこから9校が各20分間の説明を行います。幼稚園も大学も同じ20分間というのはいささか無理があるような気もしますが、平等性の方を取ったということでしょう。

さらに詳しく聞きたい場合は個別対応も行ってくださるようです。受験生はもちろん、それ以外の学年の皆さんも、関係のある時間帯だけでも良いので参加してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 中学校・中学入試 , 大学・大学入試 , 高等学校・高校入試 |

2025年6月19日

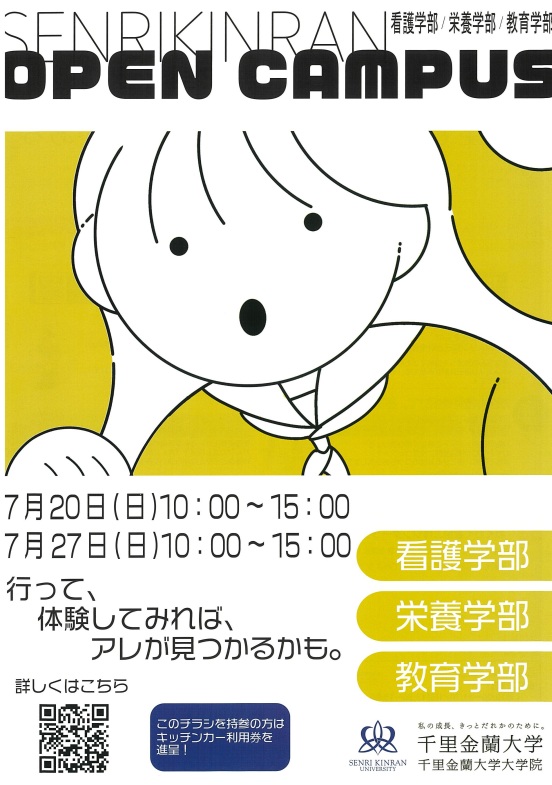

来月には体験型のプログラムも用意されたオープンキャンパスも用意されています。幼児教育には欠かせないピアノの練習室や、栄養学部の学生が喜びそうな本格的な調理実習室、実際の心音や呼吸状態を再現できる人形(というよりロボット?)が配備された看護学部の実習室など、必見ポイントも満載です。高校生女子は一度行ってみてはいかがでしょうか。因みに建物の上の方からは築55年の遺跡「太陽の塔」も見えます。

お申し込みは2次元コードからどうぞ。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年6月18日

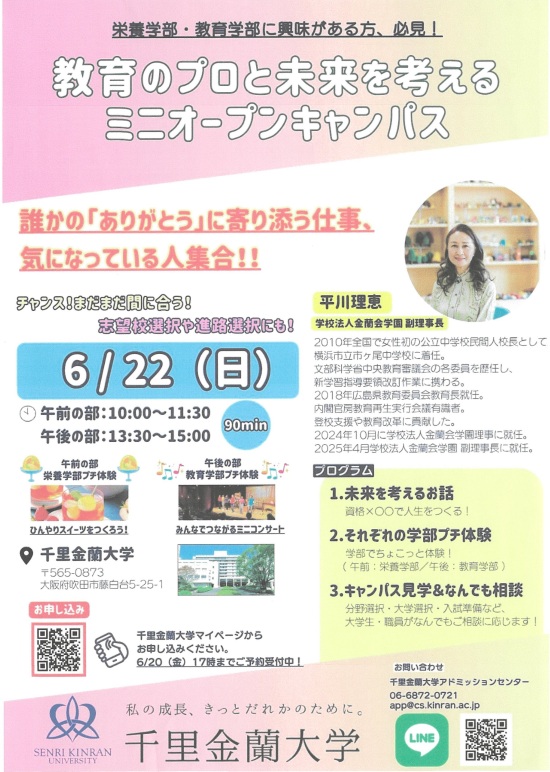

千里金蘭大学と金蘭会中高が大きく変わりそうです。

女子大、女子中高が変わるといえば共学化か?と思った方、そうではないのですよ、今の体制で中身をブラッシュアップしようというお話なのです。

この春、副理事長として着任したのは元広島県教育長で数々の学校改革を断行してきた平川理恵氏。先日直接お話を伺う機会がありました。アメリカの最新統計(Federal Reserve Bank of NEW YORK)によると、大学卒業予定者の中で高い収入を得られる専門分野といえば、コンピュータサイエンスやコンピュータエンジニアリング、化学、電気、工業、航空工学の技術者が上位を占めます。一方で就職できない専門分野には、人類学や美術・美学などに並んで、第3位にコンピュータエンジニアリングがこちらにもランクインしているそうです。コンピュータエンジニアリングの分野は「できる人」は高所得が得られるが、そうでなければ仕事にありつけない、という状況だということだそうです。

この例を元に、これからの教育には資格取得はもちろん、本当に社会に求められる力を付けることが大切だというお話でした。今までの教育を否定するのではなく、それに加えていくものを追求していく、という点で「大きく変わりそうだ」と思った次第です。

ひとまず次の週末、ミニオープンキャンパスが開かれます。ちょっと見てみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年6月17日

「武庫川女子大(兵庫県西宮市)を運営する学校法人は、2027年度をめどに同大学を共学化する方針を固めた。複数の大学関係者への取材でわかった。学生数が9000人超と女子大では全国最大規模で、18歳人口の減少が続く中、規模を維持するために共学化が必要と判断したとみられる。」読売新聞オンライン 2025/06/17 02:00配信より

以前このエントリーでも13番目の学部誕生をお知らせしましたが、【13番目の学部誕生!】武庫川女子大学 環境共生学部【学部としては女子大初】 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ

理系も含めて学部の改組や新設といったリニューアルを進め、女子大としては成功例の一つだと思っていたのですが、まさかの共学化の方針が発表されました。

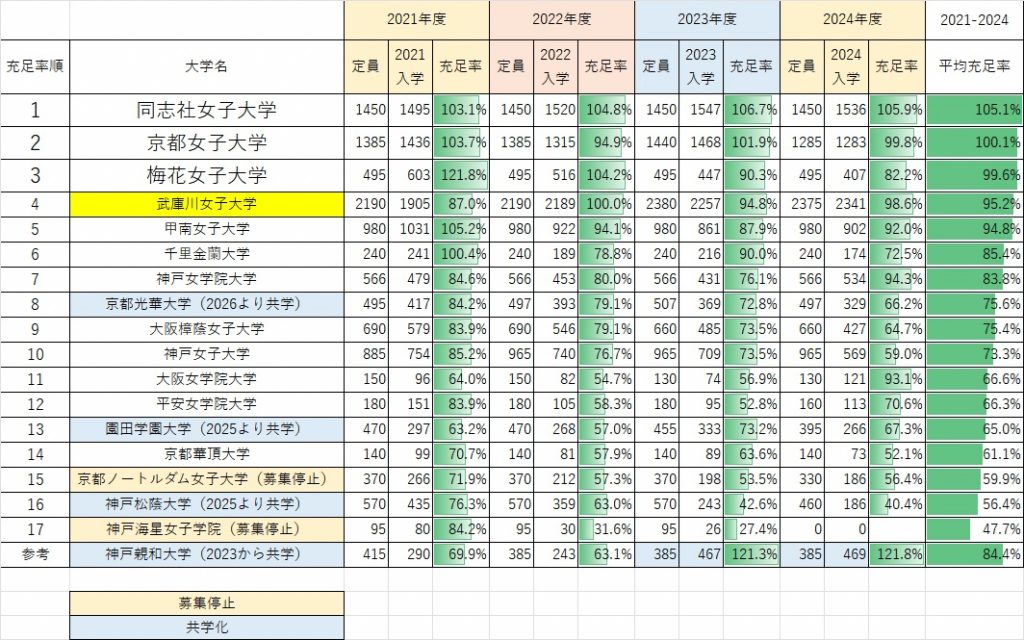

4月にノートルダム女子大の募集停止のニュースを受けて作成した募集状況リストをもう一度掲載します。

最新のデータは全大学揃っていないので、2021年から2024年までの定員充足率で並べたものですが、武庫川女子大学近畿圏女子大で4位と全く悪くないのです。2022年以降、2000人を超える入学者を確保できていますし、特に学生募集上特に問題は感じないのですが、思い切った決断をしたものです。

まだ設備の面などで一斉に全学切り替えできるかどうかはまだ不透明だそうですが、2027年度から共学化、となれば次の入試が女子大として最後の入学者となるわけです。今までの他大学の例から予想すると、この段階から受験者数が増える可能性が高いです。武庫川女子大学への入学を希望している受験生は、早めの日程の入試を積極的に利用していきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |