2021年5月31日

緊急事態宣言が続く中、大学での教員向け説明会はオンラインで行うところが多いのですが、京都先端科学大学は実際に大学内(京都市右京区太秦)で行われました。(数日前に電話がかかってきたので、「もしや中止?」と思っていたら、説明後の施設見学の希望調査でした。ちょっとびっくり)

冒頭の前田学長挨拶から既に熱いです。

「若者の可能性は無限である。生き残るすべとしてのリベラルアーツ教育にも力点を置きたい。軸になる専門分野を持ちつつ、身に付けておくべき力を身につけて、自分の幅を広げる人材を育てたい。今元気な企業も将来わからない。そんな時代でも生き抜く力を育成する。

入学段階で英語や数学が不得意でも、元気なら身につく。」

いやぁ、熱い。

続いて入学センター長から教育内容についての説明がありましたが、ベルリッツを利用した(丸投げでない)英語教育を例に、TOEICの平均点が100点アップ。中には500点から900点に上昇した学生も紹介され、その教育力の高さが印象付けられました。

しかも、2022年から英語での授業によるMBAを開設予定とのこと。ここで、さらっとリークしておきます。

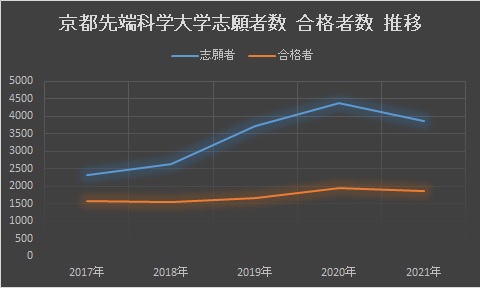

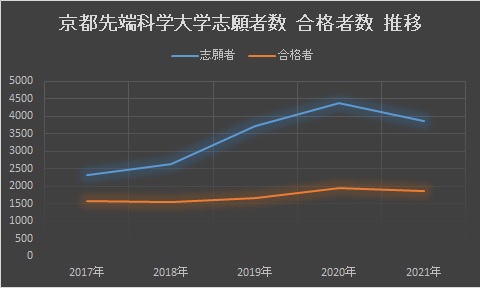

今春の入試では私大は全般的に出願者数が減ったので、その影響を受けていますが、過去5か年の推移はこの通り。

(続く)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2021年5月28日

緊急事態宣言も延長され、学校に希望者を集めての入試説明会の開催も難しい状況ですが、今春の入試でもWeb出願が増加するなど、この1年間で家庭のネット環境は急速に向上しました。そこで、神戸市須磨区の男子校、滝川中高は「オンライン相談会」という形で、個別の相談会を開催するようです。個別対応ですので、先生方も大変だと思いますが、直接聞きたいことが聞ける相談の機会は貴重です。お申し込みはこちらのQRコードか、学校HPの右の方のバナーからどうぞ。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2021年5月27日

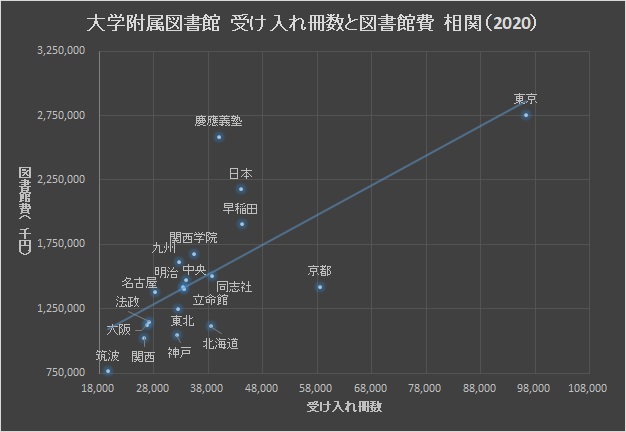

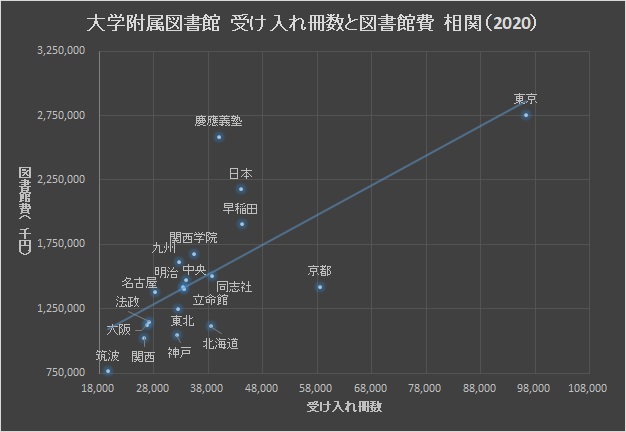

しかし、冊数だけで判断するのも どうかな 、と思いましたので、図書館費も調べてみました。おおお、流石東大、図書館だけで27.5億円使っているのかぁ。すごいな。京大の約2倍です。

受け入れ冊数と図書館費の相関も出してみました。慶應義塾が抜きんでています。高~い本を買っているのか、本の購入以外の図書館充実に費用が掛かっているのかどちらかわかりませんが、日本で2番目に図書館にお金をかけている大学となります。関西では関西学院、同志社、京都、立命館、近畿・・・の順位になります。

緊急事態宣言が出ている地域では、大学図書館の利用にも制限がかかっているかも知れませんが、このように各大学は学生のために研究や教育環境の充実を図っています。 大学に入学したら、図書館も積極的に利用しましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2021年5月26日

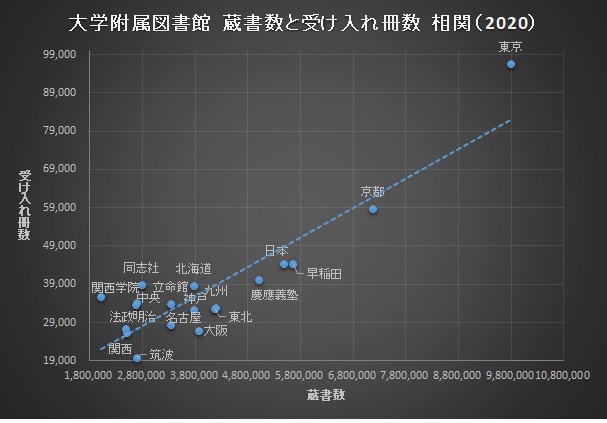

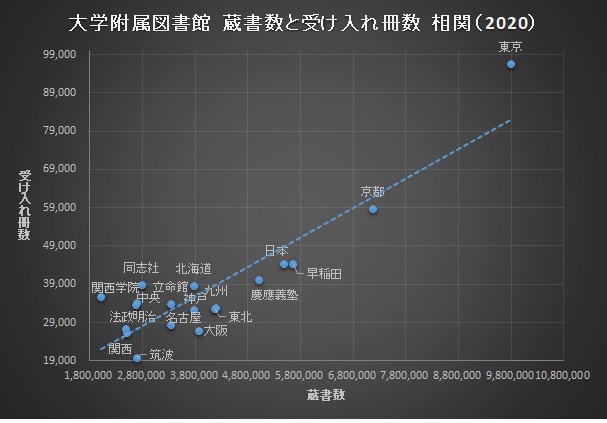

大学の教育力の指標の一つに附属図書館の充実が挙げられますが、一般の受験生が大学図書館を簡単に比較することは難しいでしょう。そこで、今回朝日新聞社出版の「アエラムック2022大学ランキング」という冊子に掲載されている数値を元に分析してみました。まずは蔵書数ランキングベスト20。

東京大学って980万冊もあるのですね。4年間365日24時間本を読み続けたとしても、12.8秒に1冊読まなければ読み切れない計算になります。頑張れ東大生。

次は受け入れ冊数のランキングです。つまり年間に蔵書が何冊増えたのかという数値です。ここでもトップは東京大学。毎年10万冊近く本を買っているのですね。図書館の職員さんの月間労働時間を160時間とすると、年間の労働時間は1920時間。9万6千冊の本にラベルを貼り付けてデータベースに登録し、書架に並べる作業を1分あたり約1冊、休みなしに続けなければならない計算になります。頑張れ東大職員。

という冗談はさておき、この二つの指標を掛け合わせると、現存の蔵書数に比べて受け入れ冊数の大小で、大学の研究や教育に力を入れているのかどうかが見えてきます。そこで、受け入れ冊数がわからない広島大学を除く蔵書数15位までの14大学で相関のグラフを作ってみました。この点線の上が受け入れ冊数が多い、つまりこれからの研究や教育に力を入れている大学という事になります。関西では関西学院と同志社が頑張っています。(続く)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2021年5月25日

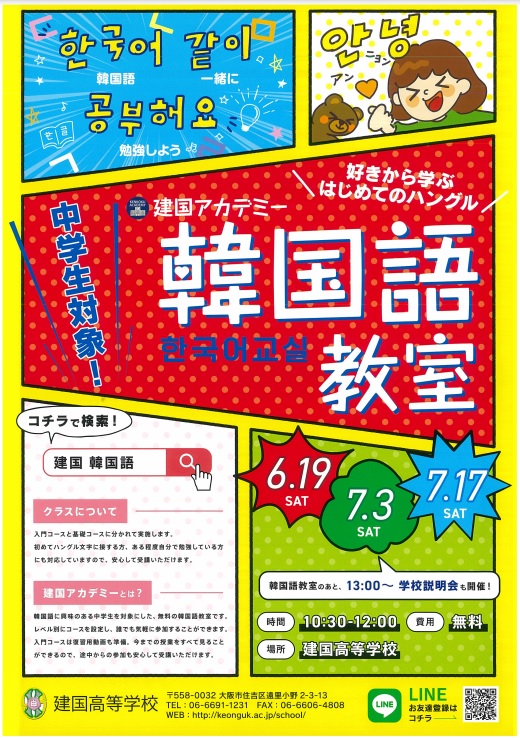

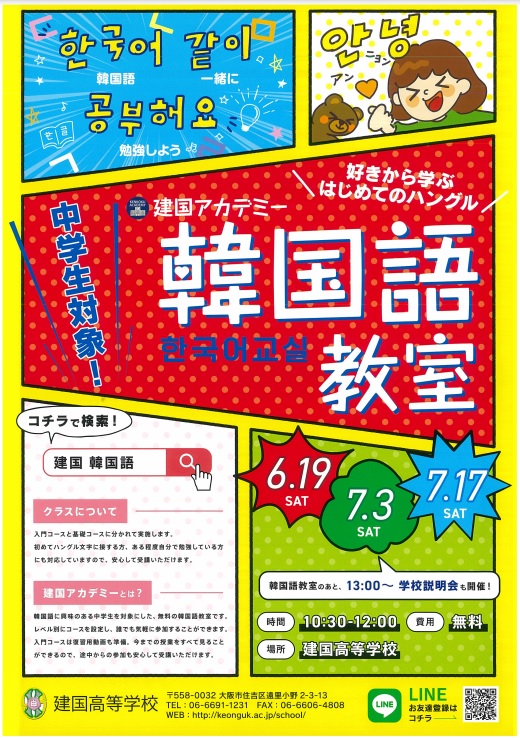

大阪市住吉区の建国高等学校は1学年60名ほどの学校ですが、部活動も盛んで、全国大会常連の伝統芸術部に加えて、バレーボールや吹奏楽も活躍しています。韓国系の学校ではありますが、ルーツが韓国と関係のない生徒も数多く学んでいます。というわけで、韓国文化に興味のある中学生向けの、なんと無料の韓国語講座が用意されています。今はコロナ禍で海外との往来が不自由な状況ですが、韓国に行ったときにハングルを読むことができれば、まず地名が読めるようになりますので安心して旅行を楽しむことができますよ。(駅でもローマ字表記が少ないので、読めないと本当に困ります)申し込みは学校ホームページからどうぞ。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2021年5月24日

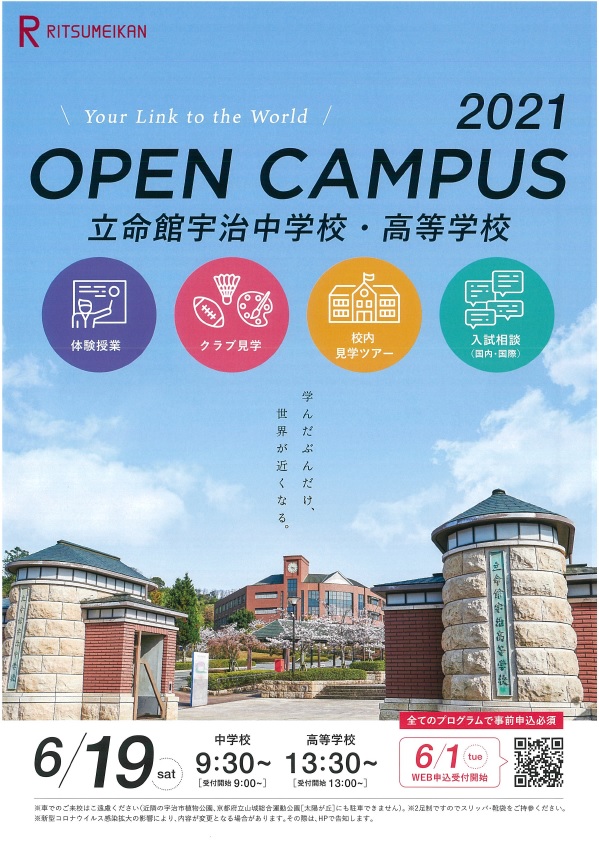

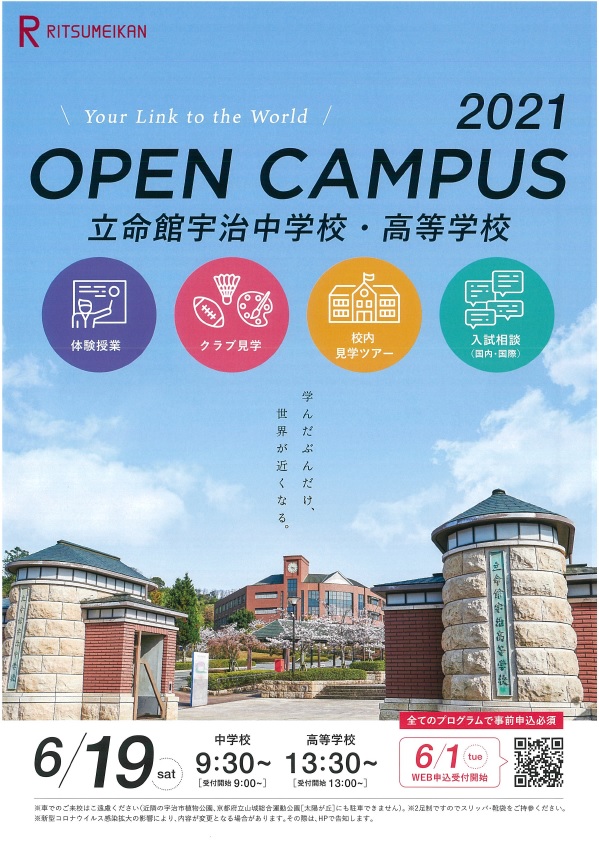

去年は中止になってしまった立命館宇治中学校・高等学校のオープンキャンパス。今年はリアル開催の予定で準備が進んでいるようです。いまや日本中の学校では1年以上続くコロナ禍の影響で、海外語学研修や留学が難しい状況が続いていますが、校長先生を含めネイティブの先生が多く、帰国子女も多く在籍する立命館宇治に進学すれば、海外に行かなくても英語力も自然について、異文化交流もできる!というわけで、将来海外でも活躍したい小中学生の皆さんは一度この学校も見てみてはいかがでしょうか。保護者の皆さんへ、駐車場はございませんので、電車+バスをご利用ください。お申し込みは6月1日から、との事です。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2021年5月21日

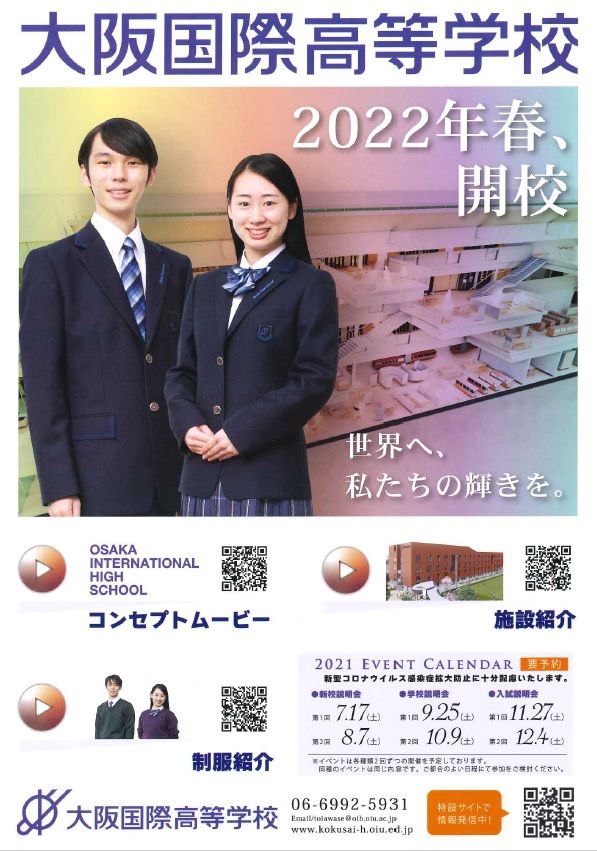

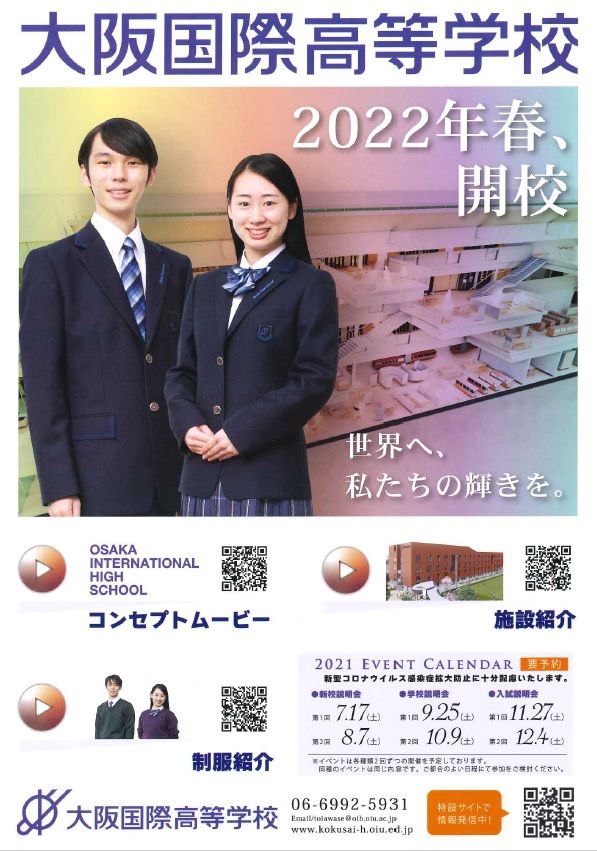

以前このエントリーでも紹介した、新規開校の大阪国際中学校・高等学校についてです。まだ校舎は完成していませんが、新たな制服デザインはできたようです。また、新たな学校のコンセプトなどをまとめたムービーもできています。

今回は高等学校の説明会の日程が届きました。時期によってそのコンセプトが変わっているようですので、夏、秋、冬とそれぞれの説明会に参加するべきでしょう。また、新しい情報が入りましたらお知らせします。ひとまず中3の皆さんは説明会の日程を押さえておきましょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2021年5月20日

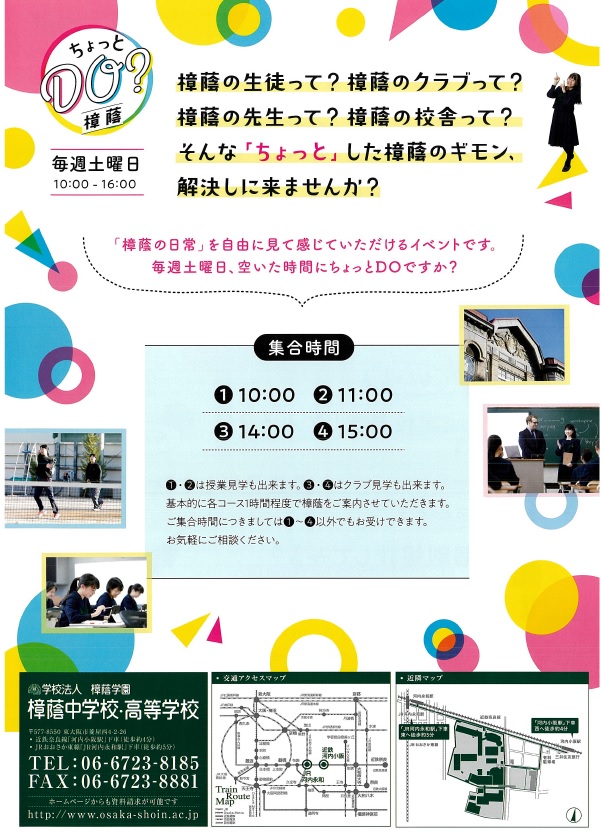

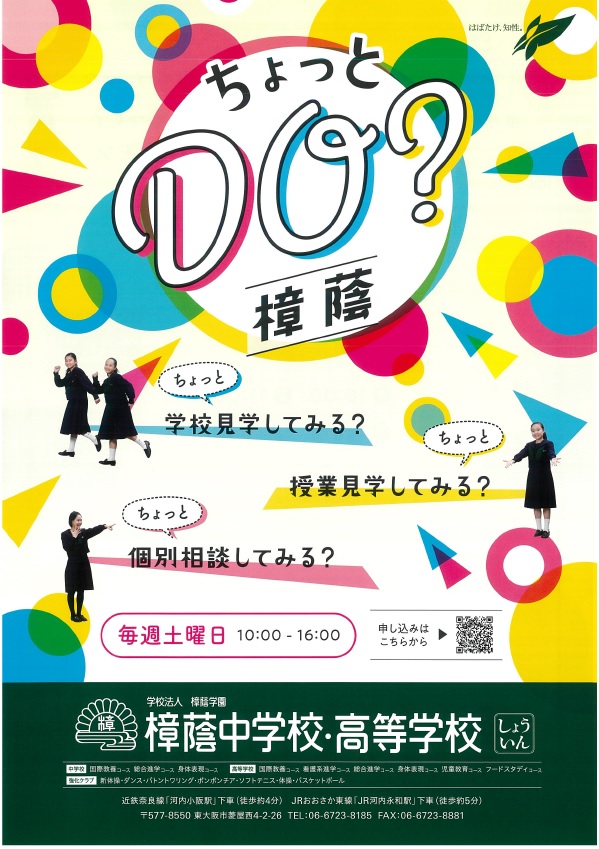

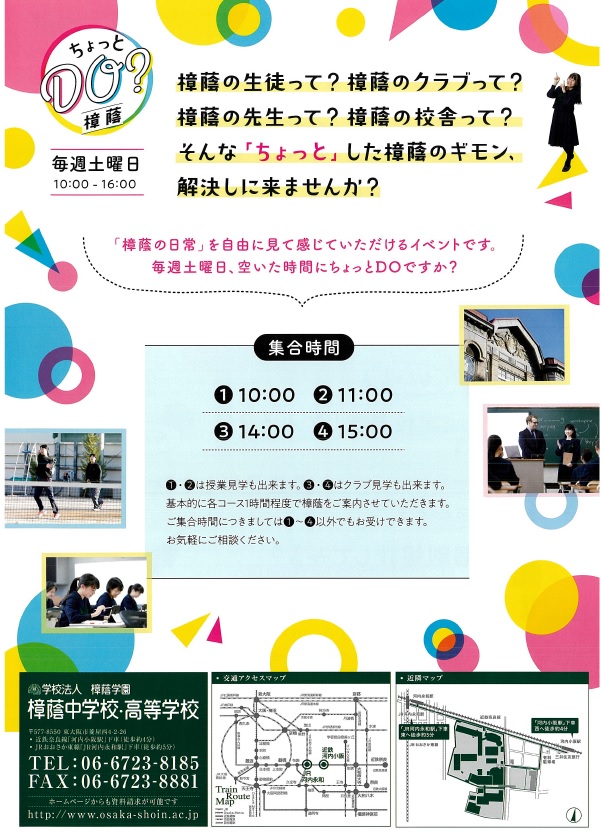

近鉄河内小阪駅近くの女子校、樟蔭中学校・高等学校から楽しそうなチラシが届きました。毎週土曜日に開催される入試関連イベントです。基本は校内見学と個別相談会ですが、午前中は授業見学が、午後の組はクラブ見学もできるとの事です。といっても、今のところ活動している部活動は限られると思いますので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。このイベントは予約制となっています。お申し込みはQRコードからどうぞ。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2021年5月19日

兵庫県の女子校から「兵庫女子教育セッション2021」のイベントチラシが届きました。3年ほど前にもお邪魔しましたが、兵庫県の女子校による合同説明会です。制服展示や相談コーナーが設けられています。コロナ禍前は、在校生によるパネルディスカッションのコーナーもありましたが、流石にこのご時世、代わりに各校動画視聴コーナーが設けられているようですので、空き時間に見てみると良いでしょう。予約不要となっていますが、時間帯によっては入場制限がかかるかも知れません。時間には余裕をもってお出かけください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2021年5月18日

奈良の育英西中学校・高等学校は1983年設立の、1学年が160名規模の女子校です。関西大学、近畿大学、帝塚山大学、梅花女子大学、畿央大学と協定を結んでおり、これだけで70名以上の推薦枠と、立命館コースからはほとんど(昨年度は63名)進学できる立命館大学の推薦枠、それ以外にも関西学院大学8名、同志社大学2名など約80の大学から400名以上の指定校枠を持っているという、進路に関しては何も心配する事の無い恵まれた学校なのですが、昨年は大阪教育大学や島根大学医学部をはじめとして国公立にも合格者がいるという進学校でもあります。

これだけでも十分だと思うのですが、実は昨年海外の大学にも11名が合格、というわけで、今年から奈良県で初めての「国際バカロレア」の中等教育プログラムの認定校にもなったようです。さらに、推薦枠という訳ではありませんが、奈良県立大学、奈良女子大学と、共同プログラムを実施しており、今年から大阪府立大学とも協定を結び、交流を行うことになったようです。さらに、海外の4大学(アメリカ、マレーシア、カナダ2校)と連携を結んだそうです。いやぁ、改革のスピードが想像を超えています。

というわけで、卒業後の進路を手厚く保証してくれているこの学校、さらに人気が上昇するのではないでしょうか。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |