突然ですが、この数字をご覧ください。

司法試験4年合計で12名合格、私立大学法学部公務員就職率大阪第1位など、素晴らしい数字が並んでいますが、これは大阪府八尾市にある大阪経済法科大学の実績です。1学年900名規模の大学の実績だと思うとなかなかのインパクトです。

もちろんこの数字を生み出すためにはそれなりの理由があるのですが、そのあたりをオープンキャンパスで聞いてみてはいかがでしょうか。

4月は終わりましたが、5月のオープンキャンパスは申し込み受付中となっています。

突然ですが、この数字をご覧ください。

司法試験4年合計で12名合格、私立大学法学部公務員就職率大阪第1位など、素晴らしい数字が並んでいますが、これは大阪府八尾市にある大阪経済法科大学の実績です。1学年900名規模の大学の実績だと思うとなかなかのインパクトです。

もちろんこの数字を生み出すためにはそれなりの理由があるのですが、そのあたりをオープンキャンパスで聞いてみてはいかがでしょうか。

4月は終わりましたが、5月のオープンキャンパスは申し込み受付中となっています。

(願書のAI使用に判定システム 大学入試の総合型選抜などで(共同通信) – Yahoo!ニュース)によりますと、総合型選抜などに提出する願書や志望理由書に生成AIを使用していないかどうかを判定するシステムを河合塾が開発した、とのことです。

生成AIが作成した文章の癖を見抜く、とのことですが、生成AIを使っていないのに使った可能性があるという誤判定が5%ほどあるとのことで、まだ改良の余地はありそうです。 それでも一定数以上の規模での総合型選抜入試を導入している大学には、このシステム導入は欠かせないと思います。

しかし、将来的にAIを使いこなせることも社会で必要な能力の一つだと考えると、このシステムが対応できないレベルの志望理由書をAIで作った受験生の方が評価されても良いような気もします。そのうえで口頭試問やプレゼンテーションなど対面での評価も加えて合否判定すればいいのではないでしょうか。

インターネットの普及に伴い広まったコンピュータウイルスの被害とセキュリティソフトの戦いのように、生成AIの発達と、見破るシステムの改良といった不毛な戦いの始まりのような気もします。公平性を保ちつつ受験生を総合的、多面的に評価しましょう、という考え方にそもそも無理があるのかもしれません。

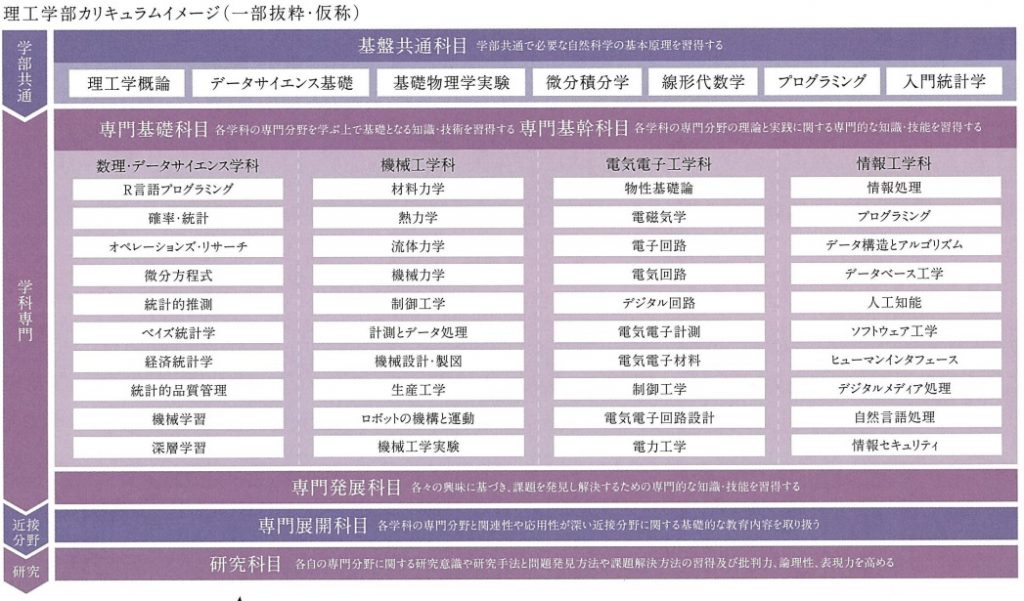

2025年度の開設に向けて準備が進んでいる追手門学院大学の理工学部に関する情報です。

理工学部といえば関西では、立命館大、近畿大、関西学院大、同志社大、甲南大、摂南大、大和大(古い順)に設置されていますが、来年はここに追手門学院大学が加わります。

理工学部は、簡単にいえば「調べる」理学と「作る」工学が合体したもので、機械工学、金属工学、土木工学から化学、物理学、天文学、数学・・・すべてが守備範囲となる言葉なのですが、今回設置予定の追手門学院大学の理工学部はどの分野に軸足を置いているのかな?と思っていたら、カリキュラムイメージが発表されてました。

なるほど、今人気のデータ分析を行う「数理・データサイエンス学科」、ロボットに応用されている制御工学などを学ぶ「機械工学科」、それらを動かす回路設計や電力インフラといった電力工学などを扱う「電気電子工学科」、情報処理とプログラミングから情報セキュリティーも含む「情報工学科」と最先端の専門分野が用意されています。

また、この専門分野を学ぶ前に「基盤共通科目」が用意されており、微分積分やプログラミングなどを基礎から学ぶことができるようになっています。これらの学科名や内容については今後変更の可能性がありますが、かなり意欲的なカリキュラムです。今後の続報が楽しみですね。7月、8月のオープンキャンパスで詳しく聞いてみましょう。

突然ですが・・・

2011年7月31日

2012年8月5日

2013年6月23日

2014年8月3日

2016年7月31日

2017年8月6日

2022年7月3日

2023年7月9日

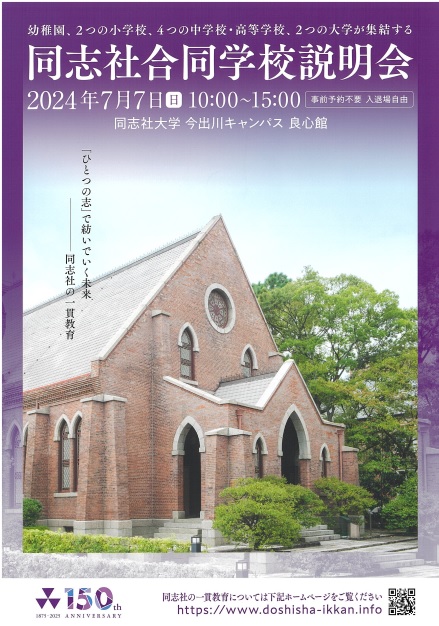

と、日付を並べてみましたが、これは過去の同志社合同学校説明会の開催日です。2015年、2018年、2019年も開催されたはずですが、こちらの記録に残っていません。2020年、21年はコロナ禍で開催は無かったと思います。しかしこうやって並べてみると、開催日に結構幅があるようですね。それはともかく、今年も小学校から大学まで、同志社に存在する学校すべてが集まる合同学校説明会が7月7日に開催されることになりました。同志社の目指すもの、教育理念、教育方針がわかると同時に、併設校それぞれの特徴がしっかりと理解できる機会です。受験生はもちろん、それ以下の学年でも参加してみてはいかがでしょうか。

富山県には私立大学は富山国際大学、高岡法科大学の2大学があるのですが、そのうちの一つ、高岡法科大学の大学HPに4月15日付で2025年度以降募集停止の告知がなされました。Yahooニュースに転載されている北國新聞の記事によると、100名募集に対して、今年度の入学者数は37名、とのこと。確かにこれでは学部改編が認められる基準を下回る可能性が高く、次年度の生徒募集活動が始まるぎりぎりのこのタイミングで苦渋の決断となったようです。法学のみの単科大学ですので、規模は小さいのですが、この地域で法学が学べる貴重な場だったために残念です。

ところで、法律関係を中心に10万冊の蔵書を誇るこの大学の図書館は、労働法の大家、沼田稲次郎博士の著作を集めている事でも有名です。4年後の大学閉鎖後、それらが散逸する事が心配です。(ここからは立命館大学教職員の皆さんへ業務連絡)そういえば立命館大学の図書館は建て替えたばかりで、書架に余裕ありますよねぇ。沼田先生が博士号を取ったのも確か立命館大学、そのご縁でお声をかけてみてはいかがでしょうか。

1987年に外国語学部、法学部の2学部体制で開学した姫路獨協大学は、2年後には経済情報学部を増設し、2005年にはスペイン語学科、韓国語学科を開設、その次の年には医療保健学部を、さらに次の年には薬学部を開設するなど拡大してきましたが、その薬学部は近年入学者が募集定員を大きく下回る状況になってしまいました。

そして、ついに募集停止が大学HPで公表されました。 「令和7年度入学者の募集を停止」とのことですので、今年の入学者が最後となります。これからの受験生にとって選択肢がまた一つ無くなるという点でも残念でもあります。

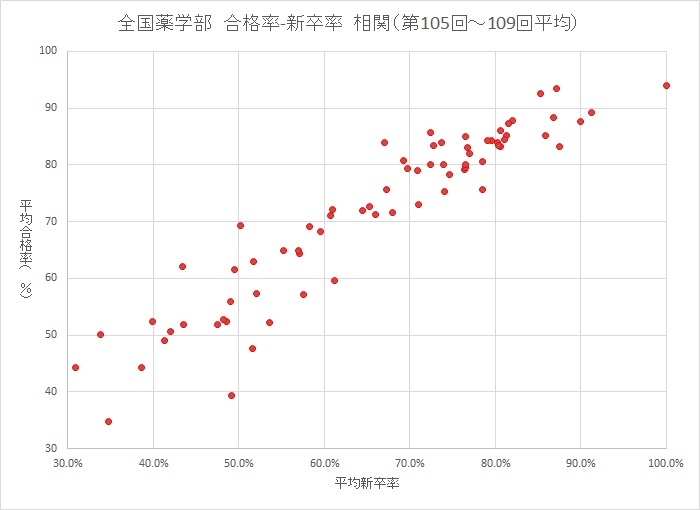

先日このブログでも紹介しましたが、薬剤師の国家試験は、直近(第109回)のの平均合格率が68.43%と大変厳しい試験なのです。従って大学間の差が大きく、合格率が低い大学には受験生が集まらない、入学者のレベルが下がると国家試験の合格率も下がるという負のスパイラルになりがちな分野でもあります。

因みに厚生労働省は各大学の新卒:既卒の人数も発表していますので、大学ごとの合格率と新卒率の相関を作ってみました。合格率は新卒、既卒合計での合格者数を受験者数で割ったもの、新卒率は新卒の受験者数÷総受験者数で計算しています。その数値を5か年分平均しています。まず全国74大学の分散図を作ってみました。するとご覧のようにほぼ比例するわけです。因みに平均新卒率が100%の大学がありますが、これは今年初めての卒業生を出した山口東京理科大学です。

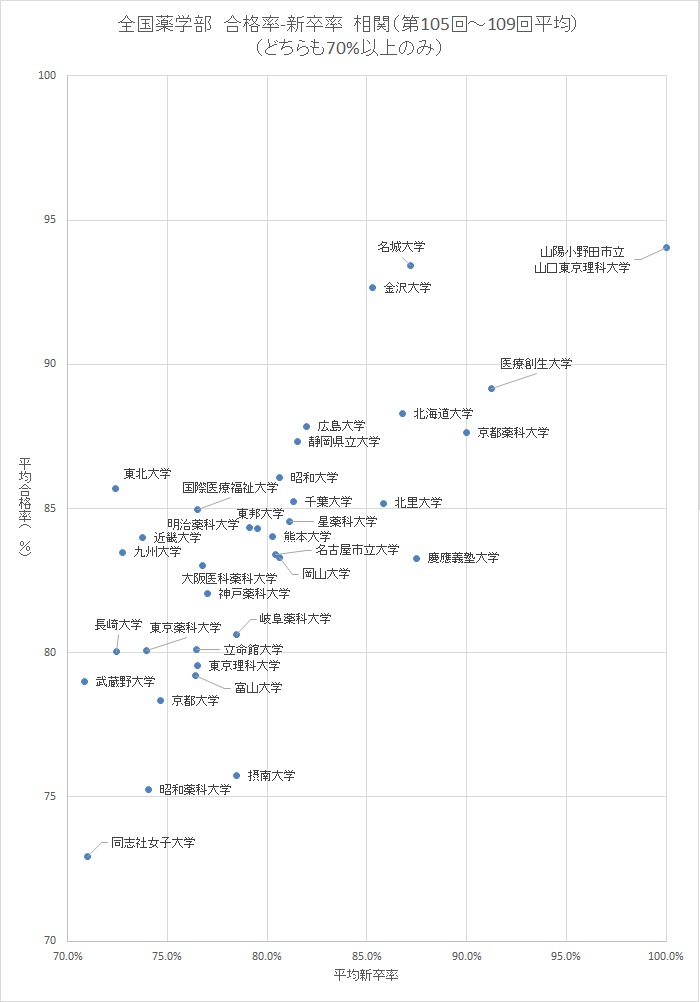

この二つの数値が共に70%以上、つまり右上だけ切り取ったグラフがこちらです。国公立に限らず私立も上位に結構多く入っています。

このような薬学部に入学できれば薬剤師になれる割合も高いわけですが、難易度も高くなっています。薬剤師をめざしている受験生の皆さん、気合を入れて準備していきましょう。

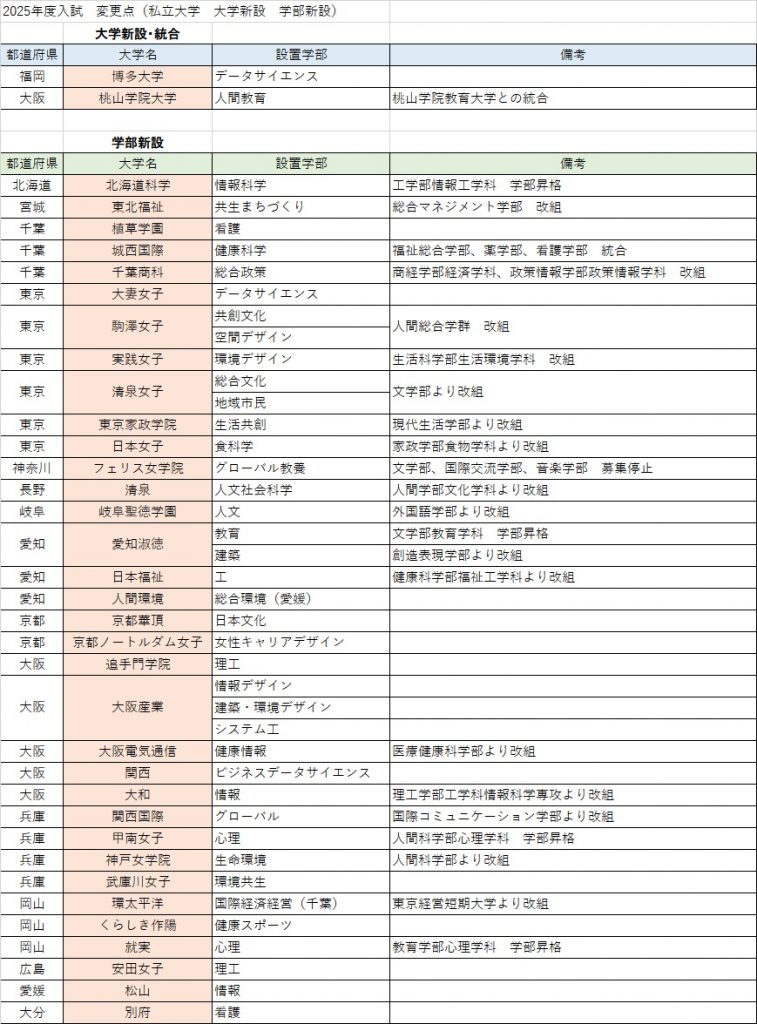

同じような資料を私立大学で作ってみました。あくまでも現時点での申請中のものも含まれていますので、確定ではありません。正確には各大学からの告知をご参照ください。

まず、福岡県に新しい大学ができるようです。その名も博多大学。地元の実業家の方を中心に準備が進められているようです。一から大学を作るとは驚きです。

桃山学院大学は桃山学院教育大学との統合で新学部が誕生です。

学部新設では情報、データサイエンス、に関連する新学部が目につきます。関西大学のビジネスデータサイエンスは既存の総合情報学部とは全く異なった守備範囲となるそうで、楽しみです。また理系の学部も増えています。関西では追手門学院大学や神戸女学院大学に初の理系学部が誕生(正確に言えばそれぞれ今でも理系の専攻や学科はあるのですが学部としては初)、大阪産業大学も大きく改組、大阪電気通信大学も学部改組です。

一方で千葉県の城西国際大学や神奈川県のフェリス女学院のように、学部を統合する大学もあります。同じ学部にしておけば志願状況によって変動する入学者数の調整、つまり定員管理がしやすくなるというメリットがありますので、今後もこのような大学も増えてくるのでしょう。

というわけで、私立大学も国公立大以上に変更がある、というお話でした。

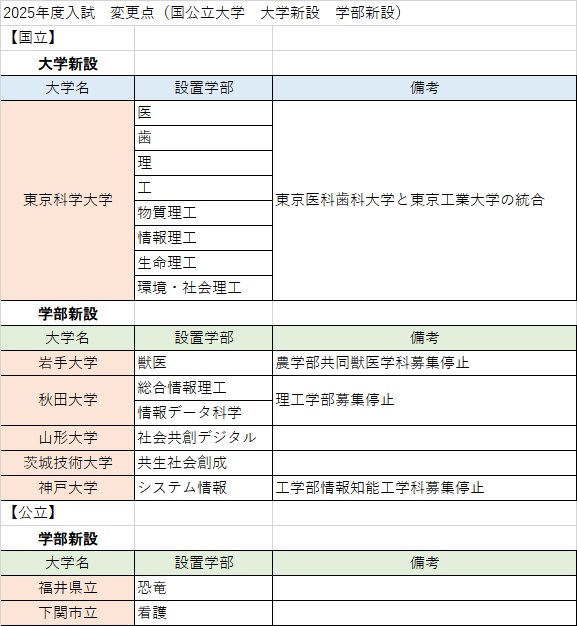

次年度に向けていろいろとツール類を整備しているのですが、その中で国公立大学も大きく変更が行われているのに気がついたので、今判明している範囲で紹介します。

こちらは有名ですが東京医科歯科大学と東京工業大学が統合して新たな大学が誕生します。

また、学部新設が国立で6件、公立で2件予定されています。

興味深いところでは岩手大学での獣医学科の学部昇格です。獣医師国家試験の合格率が一昨年は全国6位、昨年は2位、今年は残念ながら10位となりましたが、安定して高い合格率を誇っている教育力の高さで知られています。学部として存在感を出せば、さらに広い範囲の受験生が注目するのではないでしょうか。

神戸大学のシステム情報学部設置も注目です。秋田大学の情報データ科学部と同じようにデータサイエンス人材の育成に力を入れようということでしょう。

下関市立大学は、元は経済学部のみの単科大学でしたが、今春募集定員80名のデータサイエンス学部を新設しました。さらに定員80名の看護学部の設置を計画しています。勢いがありますね。

元々恐竜学研究所を併設していた福井県立大学は新たに恐竜学部として学生募集を始める予定です。確かに面白そうなのですが定員は30名、なかなか狭き門となっています。

というわけで、国公立大学も時代に合わせた改革を行っていますよ、というお話でした。

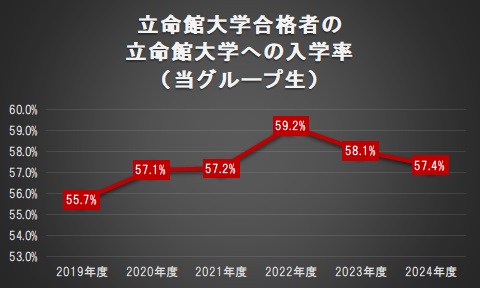

関関同立になると私立大学受験生の第一志望校となる割合が高くなってきます。立命館大学は例年55%~60%の合格者が入学しています。

逆に入学しなかった4割の受験生の入学先第1位は国公立で今年は昨年よりも少し下がっていますが、立命館大学合格者の20.3%と高い割合になっています。第2位が同志社大学、第3位は・・・と紹介したいところですが、当グループから入学しなかったのは残りわずか3名で各大学1名ずつ、早稲田大学と京都薬科大学、そして関西大学に進学した大阪府南部在住の受験生だけです。納得の結果ですね。それはさておきこのように、立命館大学に集まった受験生は国公立大学か立命館志願者がほとんどを占めているようです。4月2日は立命館大学の入学式が行われましたが、第一志望で入学した受験生はその喜びを忘れず、充実した学生生活を過ごしてもらえればと思います。

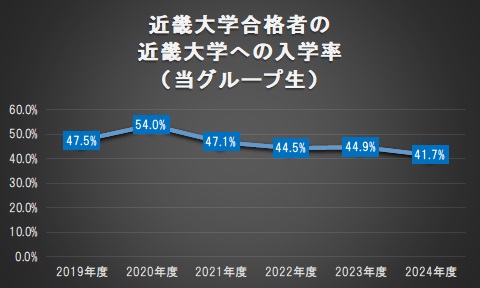

理系学部の定員が約半数を占める近畿大学についても調べてみました。

今年、近畿大学合格者のうち近畿大学に入学した割合は41.7%、2020年度は54.0%と半数以上が入学した時もありますので、第一志望率が高いといえるでしょう。近畿圏の他の私大に無い専門分野を幅広く持つ近畿大学ならではの強みが出ているように思えます。

今年近畿大学に入学しなかった6割弱の入学先ですが、1位は関西大学、2位は国公立、3位が関西学院大学ですが、同志社大学、立命館大学もほぼ同じ割合で続いています。公募制推薦で合格を取った後、関関同立のみならず、国公立にチャレンジ、という受験者層が多いというのも近畿大学受験生の特徴ですね。