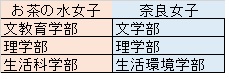

理系女子にとっては吉報です。奈良女子大は4月1日に、2022年度から工学部工学科を開設する方向で準備を始めると発表しました。国立の女子大といえば、東京のお茶の水女子大学と奈良女子大学の2校しかありませんが、どちらも、教員養成を含む文学系、理学部、生活科学系の3学部構成となっています。

しかし、日本の大学では理系、特に工学系は男子が多く、女子の割合は約15%にしか過ぎません。この原因の一つに女性の理科教員に工学部出身者が少ないことが問題ではないか、女子に工学の魅力を伝える機会が少ないのではないか、ということで、あえて女子大に工学部を設置しようとなったようです。工学部といえば入試科目でも物理と数Ⅲが必須になると思うのですが、募集要項など詳細については今後の発表を待つことにしましょう。