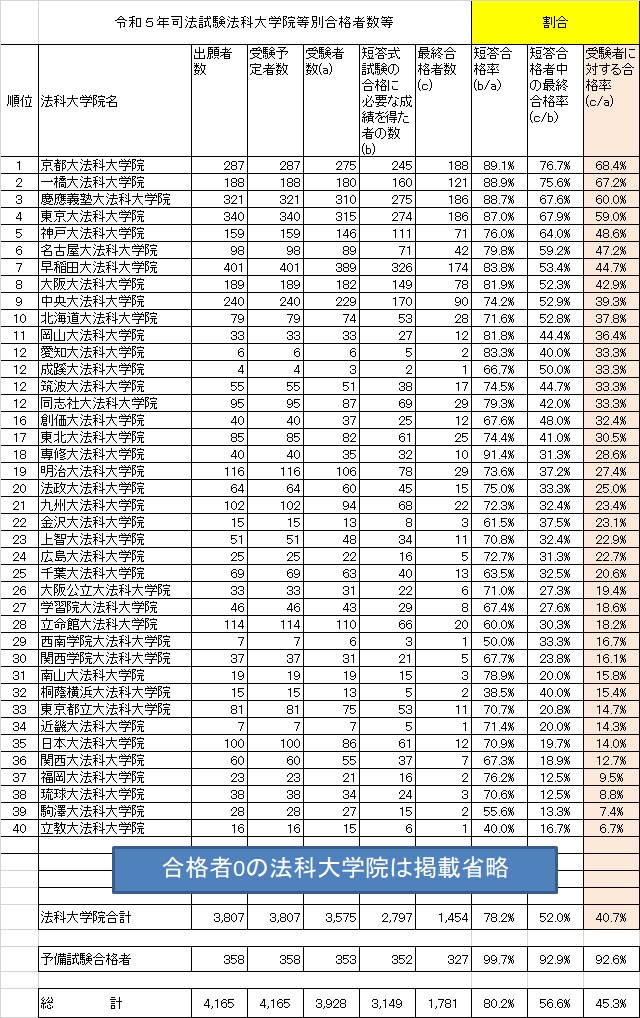

2023年7月12日~16日に今年の司法試験が実施されましたが、その結果が11月8日(水)午後4時に発表されました。全体状況としては4,165名の出願、3,928名の受験、最終合格者数は1,781名で、合格率45.3%となりました。新たな司法試験制度が始まったのは2006年ですが、最初は4割を超えていた合格率が2009年から2018年まで20%台と低迷していましたが、その後次第に合格率は上昇し、今年は過去15年間で3番目に高い水準となりました。

出身または在籍している法科大学院別の数値を元に、ランキング形式でまとめてみました。

今年度の1位は昨年に続いて京都大、マークシート形式の短答式で約9割、難関とされる論文試験でも76.7%の通過率は流石です。

今年の2位は一橋大。こちらも論文試験で高い合格率となっています。実戦的な訓練を積んできた証でしょう。

第3位は慶應義塾大。私学ではトップですね。第4位は東京大、昨年は2位でしたが、短答式で41名も不合格になったのは痛恨だったのではないでしょうか。第5位は昨年7位だった神戸大。こちらも安定の上位ですね。

一方で、1人も合格者を出すことができなかった法科大学院が13(内1大学は出願も0)もあります。今後これらの法科大学院が存続できるのか、心配なところです。