2018年3月19日

今回は大阪福島の金蘭会高等学校・中学校のイベント紹介です。

恵まれた学習環境で部活も盛んな金蘭会ですが、この学校独自の教育活動である「7つの習慣J」という体験授業も行われるようです。「7つの習慣J」とは、米国のスティーブン・コヴィー博士が体系化し、日本の大手企業の研修にも導入されている「身につけたい習慣」のことだそうですが、なりたい自分になるための「物の見方」と「行動」を変えるプログラムなのだそうです。その詳しい内容については体験してのお楽しみとしておきましょう。

事前申し込み制となっていますので、興味のある小学生女子は是非参加してみましょう。

(クリックするとPDFが開きます。)

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2018年3月16日

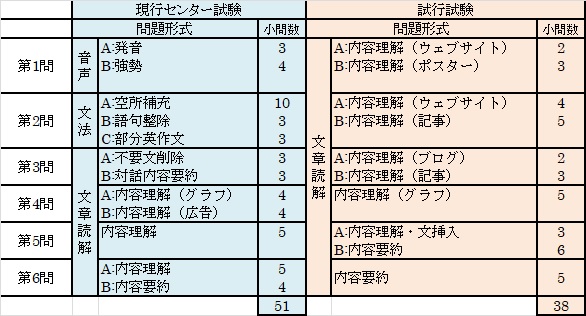

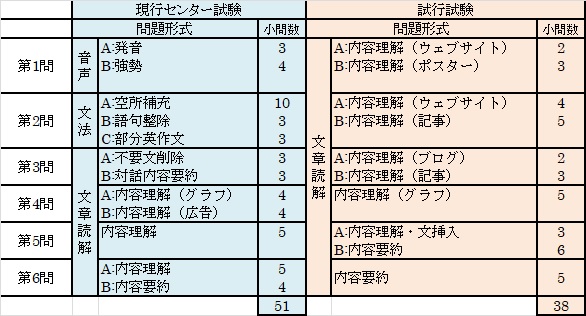

2020年度より現行の大学入試センター試験から「大学入学共通テスト」が始まりますが、その新しいテストの試行テストが全国約6300人の現高2生を対象に2月から3月にかけて行われました。その問題が昨日公表されましたので問題分析をしてみました。この1月に行われた現行のセンター試験と比較です。

これまでは設問文は日本語で書かれているのに対して、設問文が英語での記述に変更されています。またこれまでの知識(第1・2問)と読解力(第3~6問)の両方を問う形式の構成から知識を問う部分の問題が廃止され読解力を問う形式の問題のみに変更されているところが大きなところです。また、一つの問いで複数の正解をマークさせる問題は正答率も低く、実際の共通テストでどの程度取り入れられるのかも議論されるところでしょう。もちろんそれも含めて解答には時間がかかりますので、総問題数が51個から38個に減っていますが、受験生にとってはこれまで以上に速く正確に読み時間内にすべての問題に解答できるかどうかがカギとなります。

初年度受験の新高1生にとっては、過去問が無いという点で戸惑うこともあると思いますが、仮に今回の試行テストと同じような作りになるのであれば、現行の第3問のBが良い練習台になるのではと思います。私たちも予想問題を作るなど受験生の不安解消のお手伝いが出来ればと思っています。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2018年3月15日

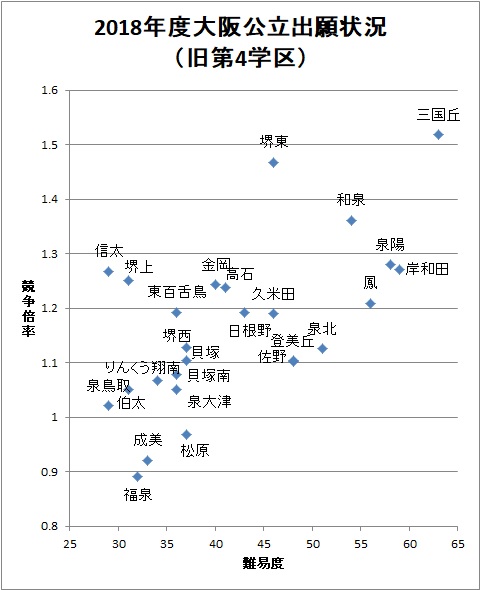

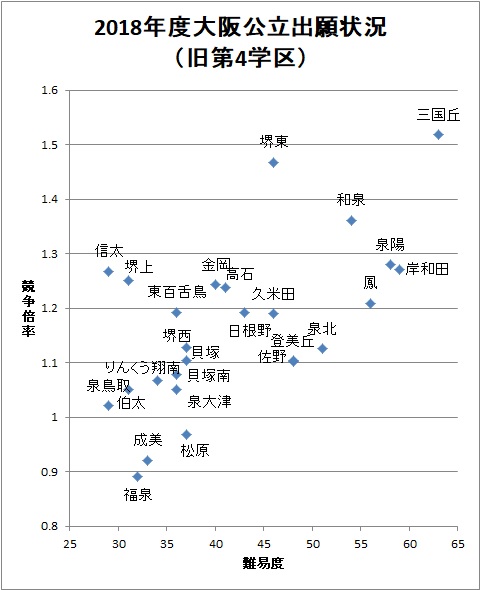

今日は最終回の旧第4学区の状況を紹介します。

この地域でも、昨年に比べると100名以上不合格の学校が6⇒4に減少するなど全体的に少し競争が緩和しています。ダンスで有名になった登美丘と昨年激戦だった泉北がいずれも今年は落ち着いた倍率になっています。その中で看護実習棟を持つなどキャリア教育が充実している総合学科の堺東は昨年の落ち着いた倍率から一転激戦となっています。しかし、グラフを見るとおわかりのように、1.3倍を超える学校がそれ以下のランクでは存在していません。

中間発表で定員割れであった泉大津、貝塚南、りんくう翔南はいずれも最終では1倍を超えています。つまりこの地域では、初日の倍率をみてから最終日に出願した受験生も多いため、広く分散した形になったといえるでしょう。

さて、来週20日が発表、そこからあわただしく入学に向けた手続きが始まります。第一志望の学校や学科に合格できた人も、そうでなかった人も、ここからが新たなスタートラインです。充実した高校生活を送られることを祈っております。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年3月14日

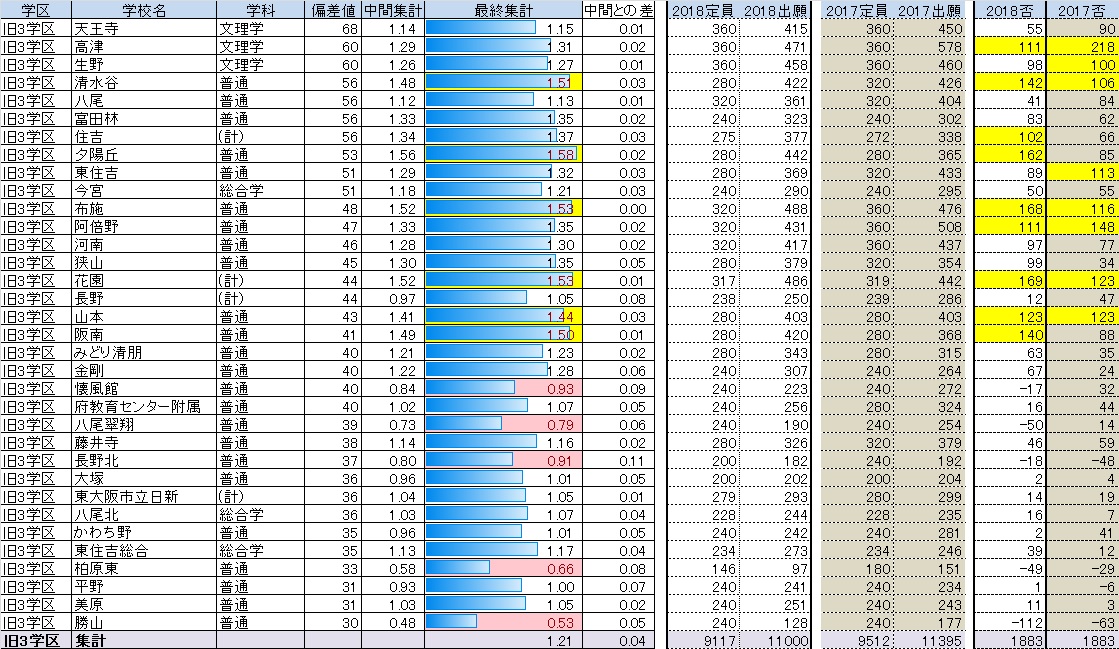

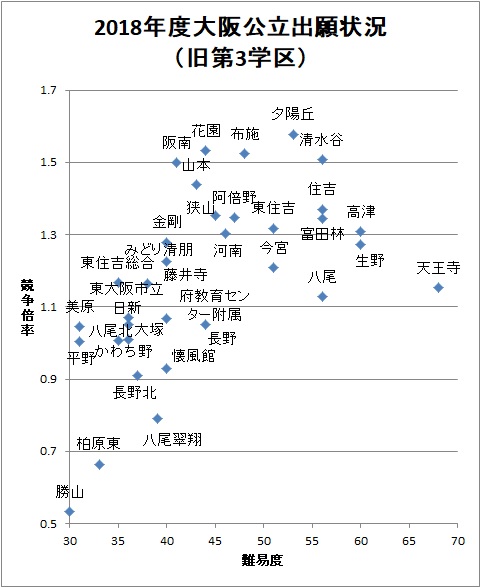

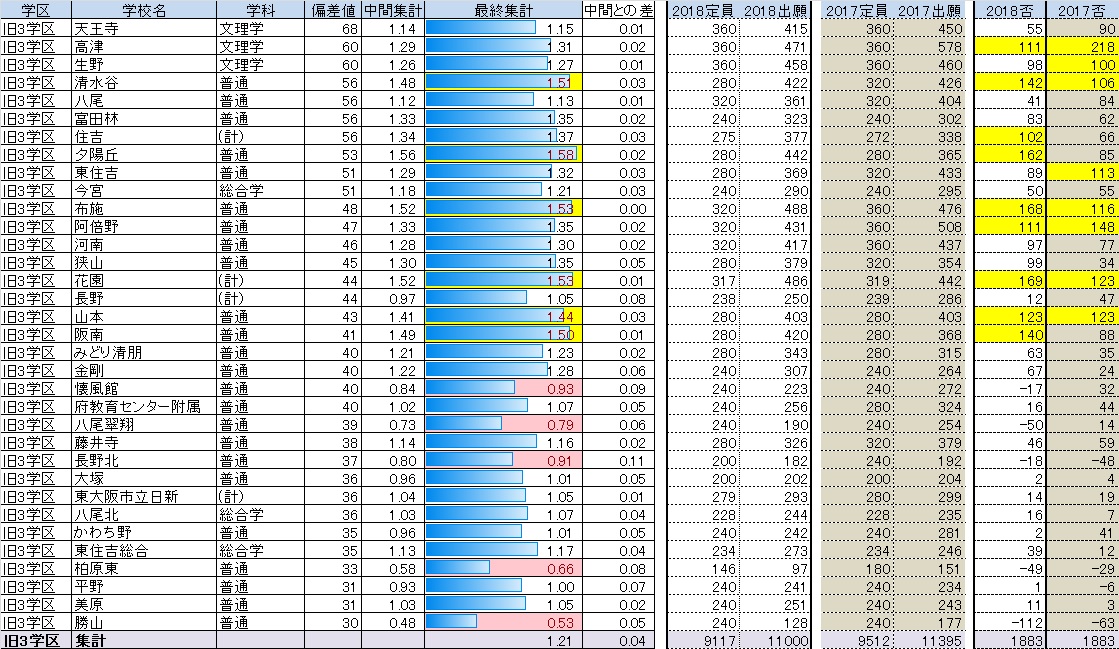

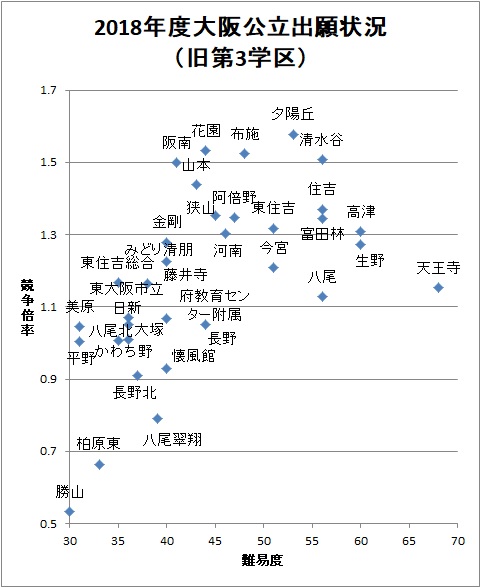

旧第3学区は一転混戦模様です。100名以上不合格校も9校ある一方で、定員割れが5校と、差が激しくなっています。ここも旧第1学区と同じように文理学科に続く清水谷、夕陽丘、が高倍率となり、布施も初日に全員が出願するなど、学校の評価の高さがうかがえます。八尾、富田林といったその地域のトップ校も手堅い人気を維持しています。

相関グラフを見ても国際教養科のある花園、2年生から特徴的なコースわけを行う阪南、読書指導で定評のある山本など、中位の学校でも特色のある教育活動を行っている学校が激戦となっています。(続く)

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年3月13日

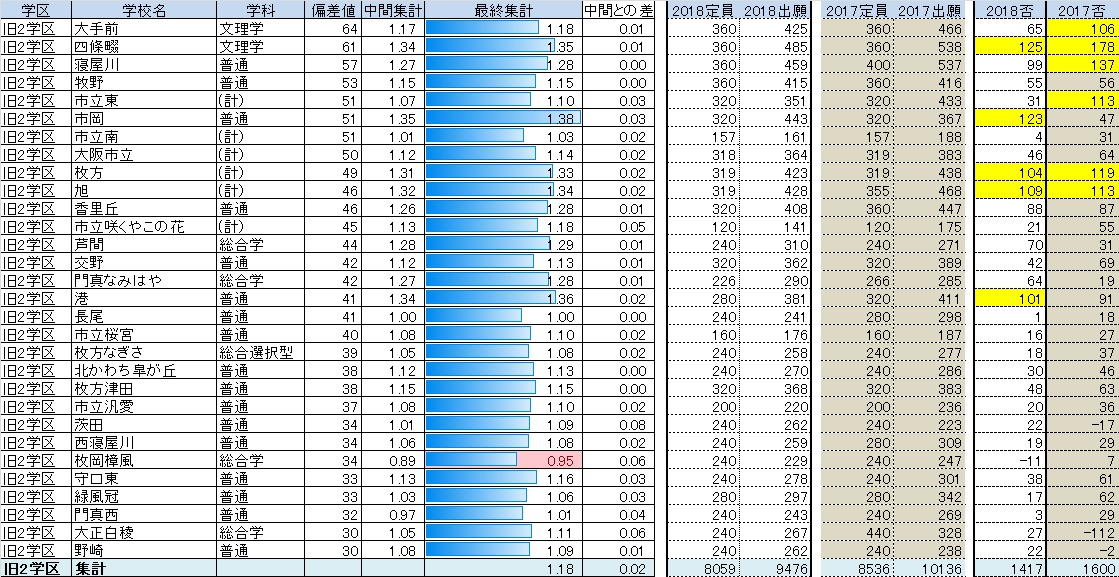

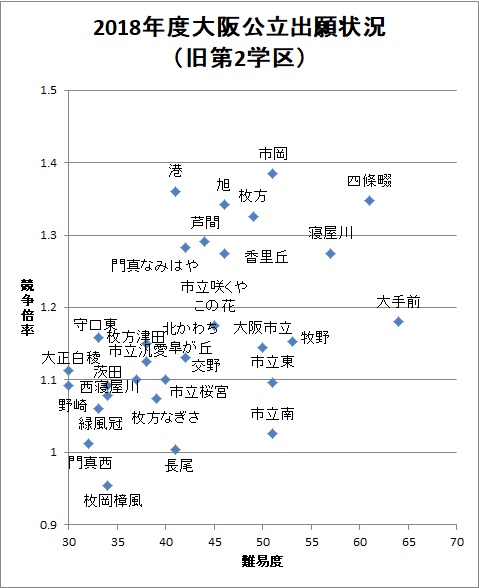

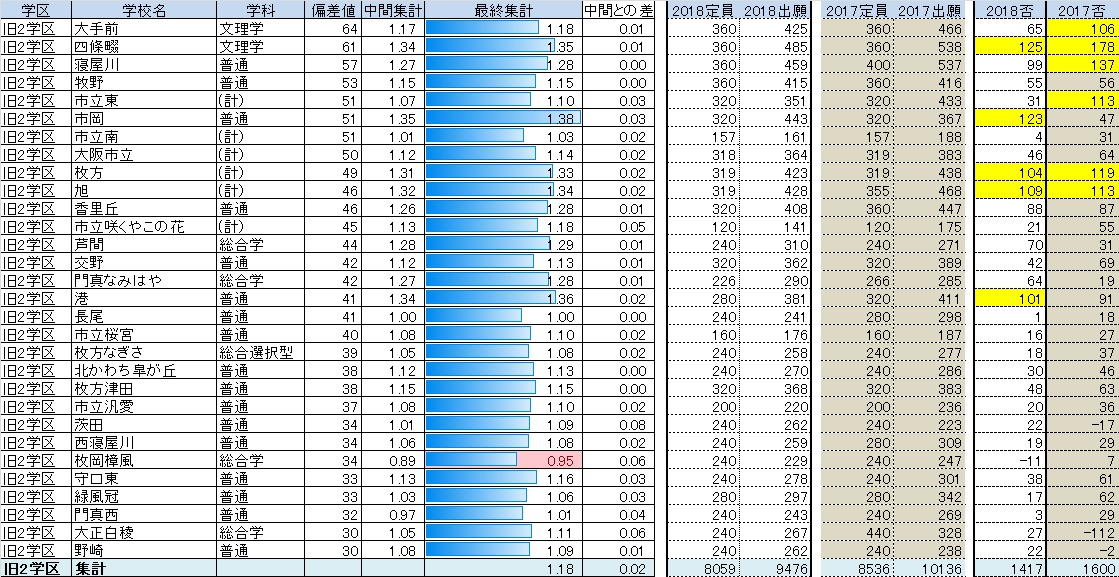

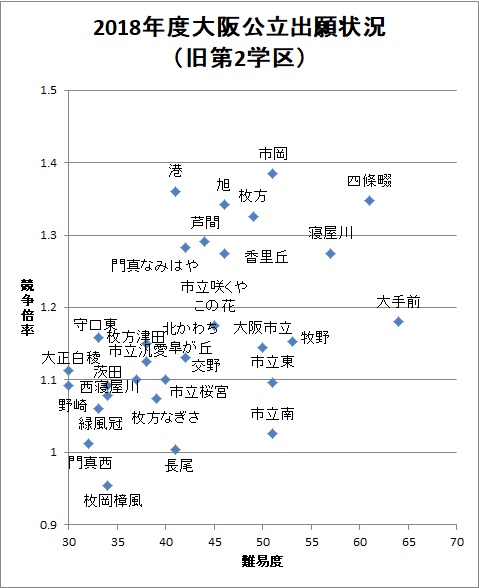

旧第2学区は第1学区と比較すると、少し落ち着いた状況になっています。最も競争倍率が高いのは名門市岡、2年前にまさかの定員割れとなりましたが、今年の倍率は学校のランクからすると当然の数値だと思います。大阪市立東や南は落ち着いた倍率になっています。合併、再編の情報に受験生がマイナスの反応をしたのかもしれません。一方合併再編して生まれた大正白稜は地域から一定の評価が得られたかたちです。

同じように難易度と競争倍率のグラフを作成すると、いずれの難易度ゾーンにも人気校がある図式になっています。先ほどの四條畷、市岡、枚方、旭、湊は難易度は異なりますが、同じように1.3倍を超えており、幅広く学校選びをする受験生が多い地域だといえるでしょう。(続く)

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年3月12日

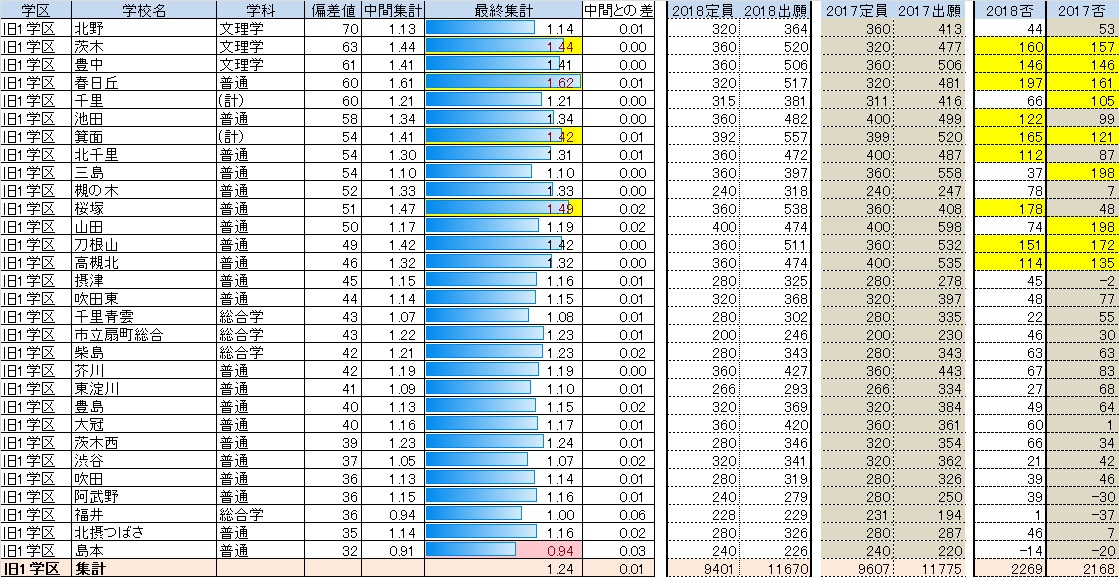

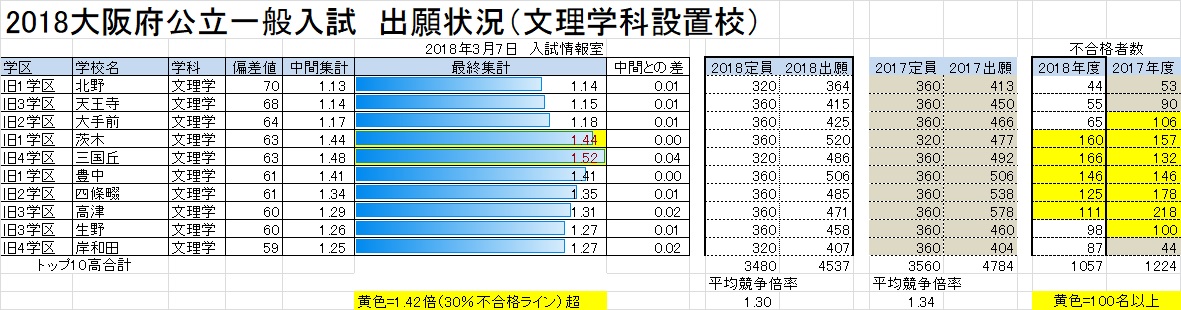

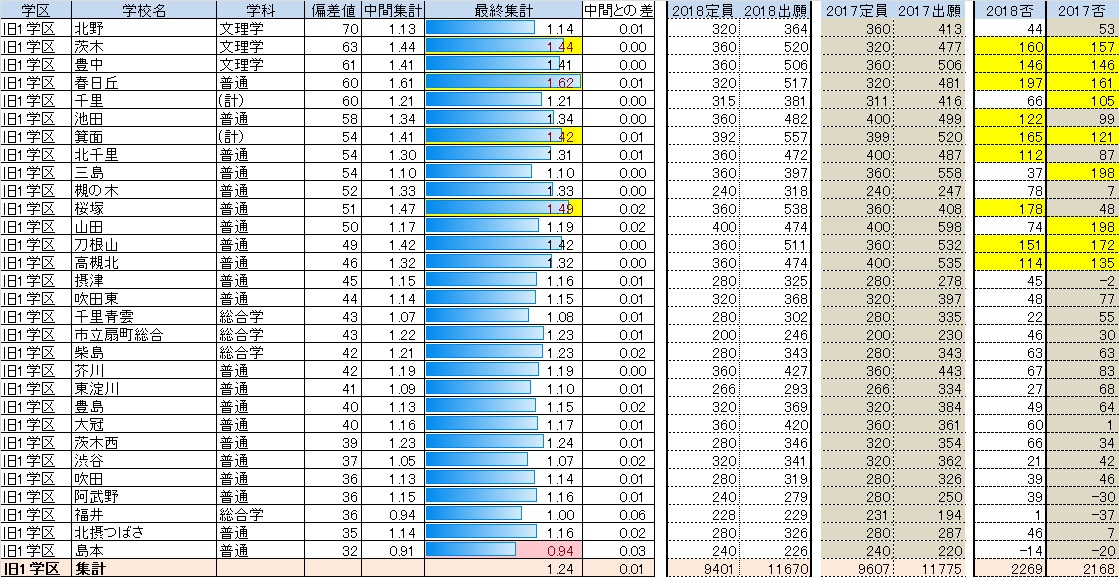

大阪府は今では学区は撤廃されていますが、学校数が多いため、旧4学区に分けて紹介します。専門学科や単位制など、もともと学区に属していなかった学校も、その所在地で各学区に割り振っています。複数学科を持つ高校は、定員と出願者数を合計し、学校としての競争倍率として表記しました。「最終集計」の欄については受験生の3割以上が不合格となる、1.42倍以上には黄色、定員割れにはピンク色を付けています。また、右端の不合格者人数についても100名以上には黄色で塗っています。

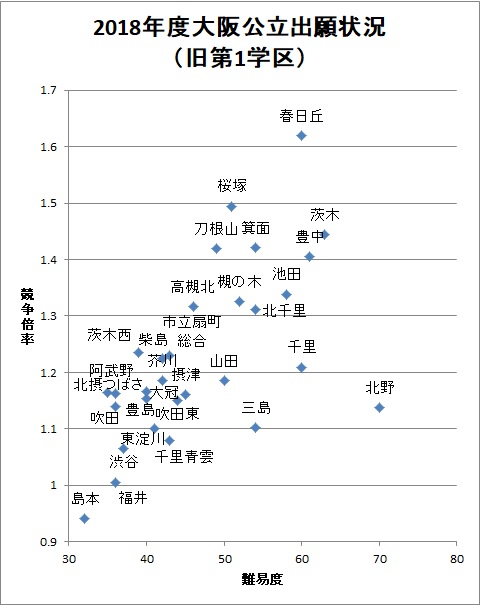

北摂の旧第1学区では100名以上不合格者が出る高校が昨年同様9校と、激戦となっています。特に文理学科の次のランクにある春日丘は1.62倍と、受験生の4割近くが不合格になるという府下一番の激戦となっています。ところで、この地域では初日の出願数である中間集計と最終集計の数値にほとんど変化が見られません。つまり中間発表を見てから競争倍率の低い学校に出願しようという受験生はほとんどいなかったことになります。

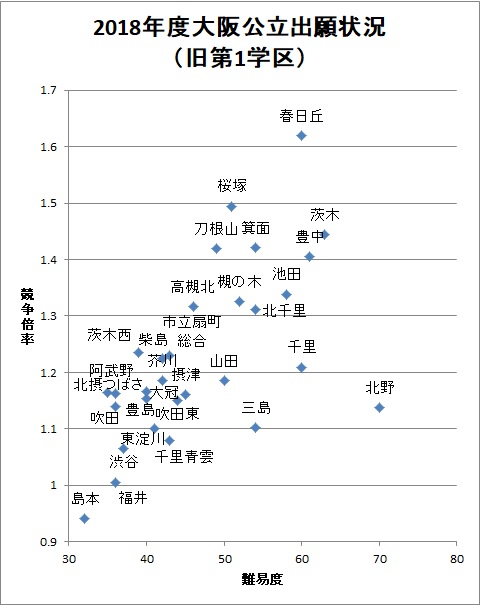

旧1学区に関して横軸を難易度、縦軸を競争倍率で散布図を作ると、ほとんど比例していることがわかります。つまり入りにくい学校に人気が集中するという構図が強く出ています。(続く)

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年3月9日

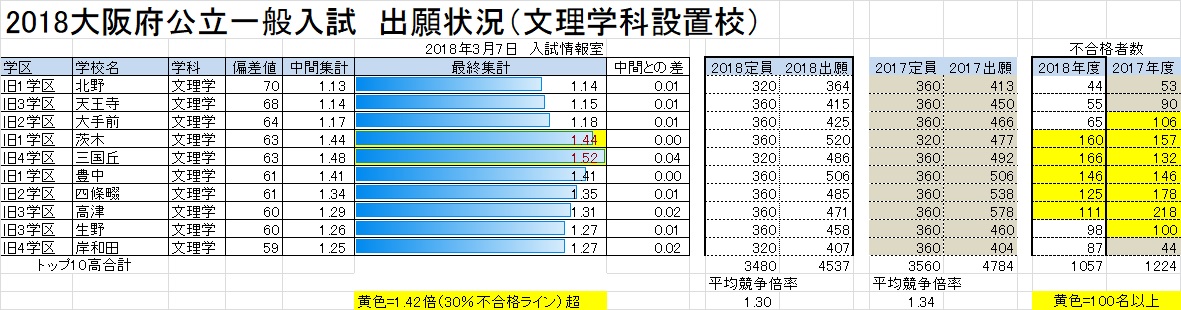

3月2日~6日は大阪府公立高校一般入試の出願期間でした。大阪府は初日の出願者数である「速報値」と最終集計の「確定値」が公表されますので、その変化も含めて一覧表にしてみました。まずは進学重点校であるグローバルリーダーズハイスクール(GLHS)指定の10校についてみてみましょう。

昨年までは北野と天王寺のみ1学年全員が文理学科で、それ以外の8校は約半分が普通科を併設していました。しかし、2018年度から1学年全員が文理学科としての募集になるので、その影響がどう出るかが注目されていましたが、結果的には全体的に微減と、ほぼ昨年通りの出願状況でした。

まず、見やすいように表の右端に不合格者が100名以上を黄色で塗ってあります。また、この10校でも難易度の差がありますので、開成公開テストの基準偏差値順に並べてみました。すると、見事真ん中が高い山が出来ました。

北野、天王寺は受験できる学力層が限られますので、競争倍率としては例年落ち着きます。「スーパー文理コース」構想を発表した大手前は受験生からは敷居が高いと感じられたのでしょうか。一方偏差値60以下の学校は、競争倍率が高くなるのを恐れて、その他の学校に流れたのでしょう。結果的に昨年同様、茨木・三国丘・豊中・四條畷が激戦となっています。昨年大量不合格を出した高津は、その反動で今年は少し落ち着きましたが、それでも100名以上が不合格となる激戦です。(続く)

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2018年3月8日

次は、最初の部屋に戻って数学(立体図形)の授業です。

立方体、四角錘、三角柱、展開図、といった用語をすべて英語で示し、手元の立体パズルでその形を作っていきます。数学の授業を英語で行うと、能率が下がると思っていましたが、短い間に図形と英語の両方が身につくという意味では非常に効率の高い授業だといえるでしょう。

その後は副校長先生と校長先生による学校説明が行われました。

短い時間ではありましたが、子どもたちにとっては、この学校の取り組みを体験することができ、是非受験しようという気持ちが芽生えたことでしょう。高校入試が終わったばかりだというのに、日曜日の朝早くからこのような体験会を催してくださりありがとうございました。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2018年3月7日

1月25日(日)に大阪府箕面市のアサンプション国際中学校に行ってきました。

2年前まで「聖母被昇天」という女子校でしたが、昨年から共学化し、今年の中学・高校募集でも多くの受験生を集めた学校ですが、共学による効果よりも、特徴的な教育内容によって注目を集めています。

その一つがネイティブの先生方による「英語イマージョン教育」と呼ばれる、基本は日本語を使わない授業です。

この日の学校説明会の前半は、私立中学校入試全体を見渡した中で、アサンプション国際中学校の入試についての講演会です。関西の中学入試に関する全体情報が早くも集約された聴きごたえのある内容でした。

さて、いよいよ体験授業です。英語の授業ですが、音楽室で行われました。

2人の先生が一人ひとりに自己紹介を教えていきます。最初は緊張気味だった子どもたちは次第にリズムに乗って答えるようになっていきます。手拍子や足踏みなどでリズムを取りながらの英語の授業、音楽室に移動した意味が分かりました。先生方の大きな身振りでわずか30分の間に見違えるほど英語のリズムが取れるようになりました。(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2018年3月6日

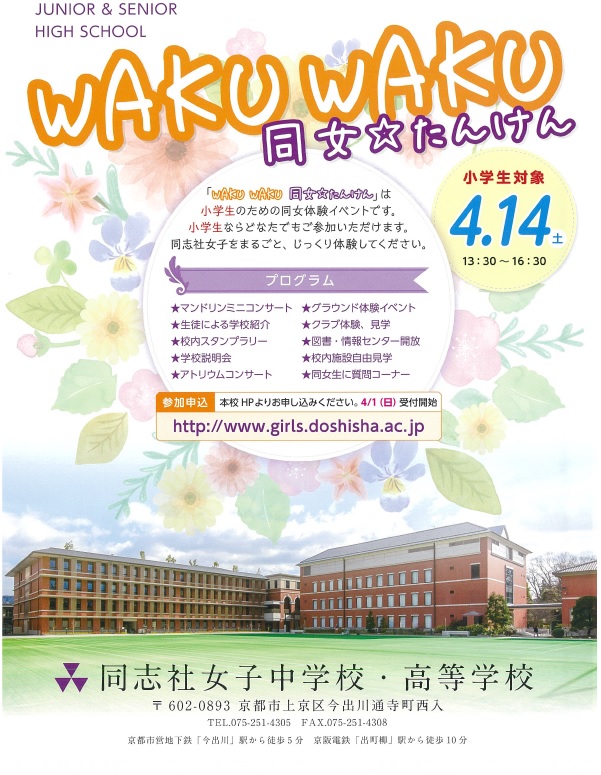

私立中学入試では大学付属系の学校、特に関関同立系の学校の人気が高まっています。その理由について、「大学入試改革に伴う混乱回避のために、大学への推薦枠がある学校が選ばれるという単純なものでは無く、これからより必要とされる思考力や表現力を養成するのは、受験という縛りが少ない大学付属校が多いため、選ばれているのだ。」との話をとあるセミナーで聞きましたが、同志社女子中学校・高等学校はその話をまさに証明するような学校です。

何十年も前からネイティブの先生を取り入れた英語の授業は定評がありますが、それよりも高2までは文系・理系を分けずに一般教養教育に力を入れている学校です。大学進学に特化した学校では、文系なら物理をやらない、理系なら歴史は勉強しないという学校が多いのですが、この学校では数学も理科も歴史も、全員が「リベラルアーツ」として学習するというのです。もちろん同志社大学への進路がほぼ保障されているという学校だからこそできるわけですが、大学での学習のみならず、その後の人生で必要な「教養」を身に着けましょうというぶれない姿勢が、今日の高い評価につながっていると思います。

小学生女子の皆さんはその学びの一端をこちらの体験イベントで見てみてはいかがでしょうか。申し込みは学校HPです。4月1日から受付開始です。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |