2024年4月8日

今春の入試では初日午前の出願数、初日午後の出願数が、どちらも昨年の約1.3倍と人気上昇中の追手門学院大手前中学校ですが、この春2回のオープンスクールが予定されています。

5月11日(土)はクラブ体験がメインのプログラムです。スポーツ系だけでなく、演劇や競技かるた、茶道などの文化部も含めて18のプログラムから最大2つ選択する形です。もちろん世界大会常連のロボットサイエンス部を選ぶこともできます。

6月29日(土)は体験授業中心のプログラムが10種類用意されており、こちらも2つまで選択して参加できるのですが、その前に中学入試説明会もありますので、併せて申し込むと良いでしょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2024年4月5日

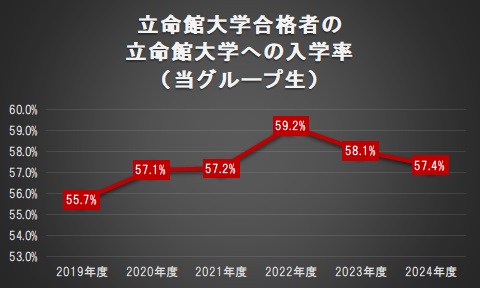

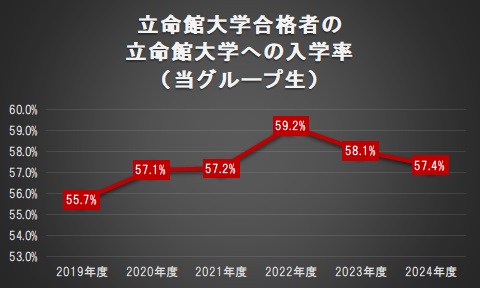

関関同立になると私立大学受験生の第一志望校となる割合が高くなってきます。立命館大学は例年55%~60%の合格者が入学しています。

逆に入学しなかった4割の受験生の入学先第1位は国公立で今年は昨年よりも少し下がっていますが、立命館大学合格者の20.3%と高い割合になっています。第2位が同志社大学、第3位は・・・と紹介したいところですが、当グループから入学しなかったのは残りわずか3名で各大学1名ずつ、早稲田大学と京都薬科大学、そして関西大学に進学した大阪府南部在住の受験生だけです。納得の結果ですね。それはさておきこのように、立命館大学に集まった受験生は国公立大学か立命館志願者がほとんどを占めているようです。4月2日は立命館大学の入学式が行われましたが、第一志望で入学した受験生はその喜びを忘れず、充実した学生生活を過ごしてもらえればと思います。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年4月4日

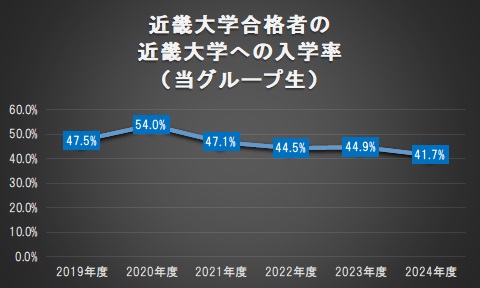

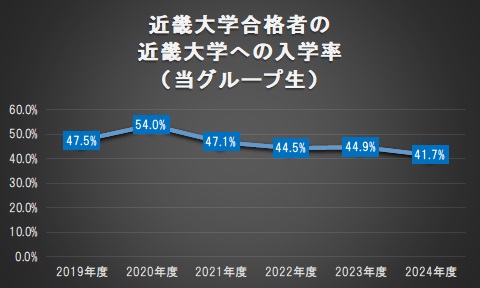

理系学部の定員が約半数を占める近畿大学についても調べてみました。

今年、近畿大学合格者のうち近畿大学に入学した割合は41.7%、2020年度は54.0%と半数以上が入学した時もありますので、第一志望率が高いといえるでしょう。近畿圏の他の私大に無い専門分野を幅広く持つ近畿大学ならではの強みが出ているように思えます。

今年近畿大学に入学しなかった6割弱の入学先ですが、1位は関西大学、2位は国公立、3位が関西学院大学ですが、同志社大学、立命館大学もほぼ同じ割合で続いています。公募制推薦で合格を取った後、関関同立のみならず、国公立にチャレンジ、という受験者層が多いというのも近畿大学受験生の特徴ですね。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年4月3日

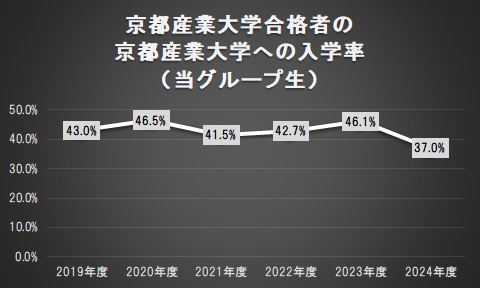

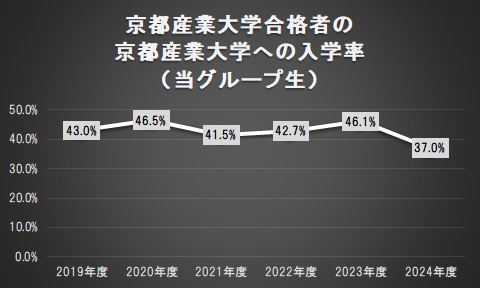

京都産業大学について同じように当グループからの合格者の進学先についてもまとめてみました。

公募制推薦など年内で入学が決まる受験生の割合が高いこともあり、龍谷大学よりも入学率が高いという傾向がありましたが、今年は37.0%と近年で最も低くなっています。その6割強の京都産業大学に入学しなかった受験生の入学先は、1位が立命館大学、2位が関西大学、3位が近畿大学となっています。国公立への進学割合は6.5%となっています。つまり近年では関近立の併願という位置づけが定着してきたようです。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年4月2日

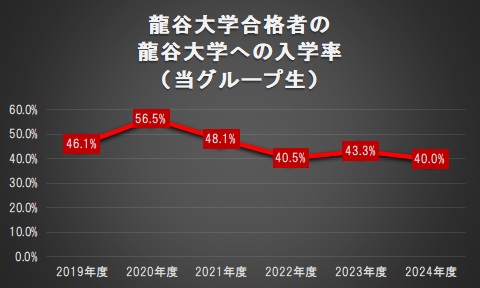

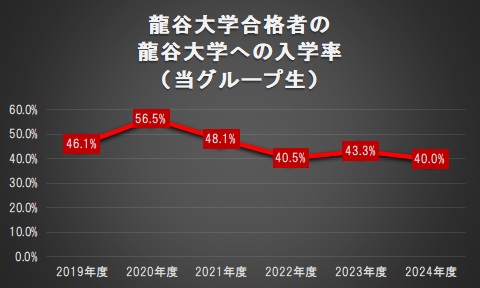

当グループからの龍谷大学合格者の進学先についても調べてみました。

こちらはここ3年間4割前後と安定しています。学部改編や社会学部の移転など何かと話題豊富な龍谷大学ですが、受験者層は安定しているということでしょう。

因みに、この入学しなかった約6割の進学先ですが、1位は関西大学。これは大阪の高校生が多い当グループならではの現象だと思います。2位は立命館大学、3位が国公立となります。国公立進学割合ですが、今年は7.4%でしたが、例年10%前後で、国公立の併願先としても受験されている大学だということがわかります。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年4月1日

東北大学の古田浩教授らによる試算によると、2531年には日本人全員が「佐藤」になるという可能性が高いとの事です。

約500年後、日本人全員の名字が「佐藤」に?(日テレNEWS

NNN) – Yahoo!ニュース

この試算を元に、政府は本格的な対策に乗り出す事となりました。

まず、現時点では全国の小中学校の出席簿は男女混合の氏名50音順で記載しているところが大半ですが、500年後にはほぼ全員「佐藤」ですので、下の名前の50音順に並ぶことになります。すると出席簿の順番を早くするために子どもに「あ行」の名前を付けることがトレンドとなり、「あい」ちゃんがクラスの大半を占めることも考えられます。そこで文科省は地方自治体と連携して「あい」「あいこ」「あいたろう」など同名が多い子どもにはマイナンバーを追記し、「あい237546」などと呼称する方針で調整に入りました。しかし野党議員を中心に、それでは個人情報が丸わかりではないか、それなら全員番号だけで呼んだ方が合理的ではないか、等の反対意見も寄せられ、名前の後に前年度の世帯年収を付記するという奇策まで飛び出してきています。いずれにせよテストに記入する氏名欄に番号欄も必要となり、法制化される見込みです。

また2020年から既に大学全入時代に突入していますが、2200年の大学の義務教育化に対応し、大学卒業後は出身大学名を苗字として名乗る方針も打ち出されています。

それに伴い、例えばシンガポール大学東京分校(旧 東京大学)出身者の佐藤太郎くんは卒業後「東大太郎」となるわけです。そこで子どもに「理三(さとみ)」や「文一(ふみかず)」などの名前を付けておけば東大出身者の中でのマウントが取れるとXXX(旧X)の間でも話題となっています。

政府は2531年問題を検討する有識者会議を立ち上げましたが、メンバーすべて「佐藤」姓であるため、互いに下の名前で呼び合っているうちに家庭的な雰囲気となってしまい、議論はなかなか進んでいないようです。(引用したヤフーニュース以外はすべてフェイクです。エイプリルフールに乗っかってみましたm(__)m)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年3月29日

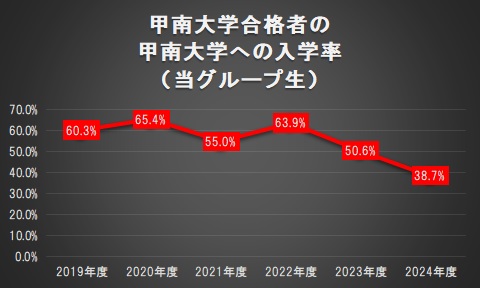

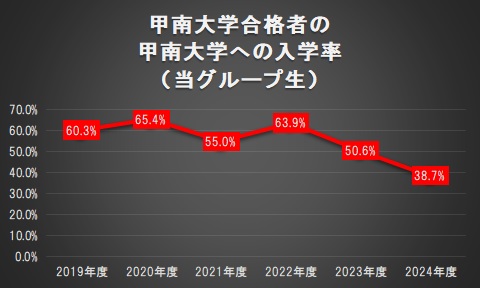

昨日お知らせしたように、入試改革によって受験者が増えている甲南大学ですが、当然他大学との併願受験者も増えています。それによって甲南大学に入学する割合はどのように変化しているのでしょうか。

そこで、当グループ生の甲南大学合格者のうち、入学した割合はどの程度かを調べてみました。すると・・・

既に2023年度入試から入学率は低下しており、今春は38.7%と近年で最も低くなっています。そしてその入学しなかった約6割の合格者の入学先ですが、一番多いのはやはり関西学院大学、次が関西大学、その次が国公立大学となります。

受験生にとって併願校としてさらに受験しやすくなりますので、次年度以降はこの傾向がさらに強まることとなるでしょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年3月28日

2024年度入試でも公募推薦の制度を大きく変えるなどで志願者を増やした甲南大学ですが次年度入試に関する新たなニュースが飛び込んできました。

【日程変更】

一般選抜では例年2月1日~5日、つまり関関同立とダダかぶりの入試日程を貫いてきた甲南大学ですが、いよいよ2025年度入試から日程を変更します。

1月30日~2月1日(文系学部のみこれに加えて2月4日、5日)という前期日程と、2月17日、18日の中期日程を設定するようです。

これで関関同立の併願として受験もしやすくなります。

【入試科目変更】

中期日程では文系学部は英国の2教科、理系は数理の2教科となります。つまりなんと理系は英語が不要となります。但し英語が得意な受験生向けに、共通テストの英語か民間検定を利用する方式も併設されるようです。

【出題傾向、解答方法変更】

今年一部残っていた公募制推薦の面接方式は全面廃止となります。また公募制推薦と一般選抜の出題傾向が一緒になるそうです。但し試験時間は異なるので問題数で調整するようです。解答方法もマークシート方式に統一されるそうです。

これまでは受験生にとってハードルが高かった甲南大学がずいぶんフレンドリーになってきました。詳細は今後大学から発表されると思いますが、新高3の皆さんは是非学校の説明会に参加して、最新情報を得るようにしてください。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年3月27日

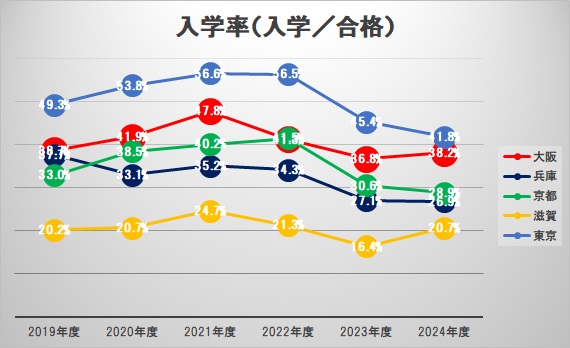

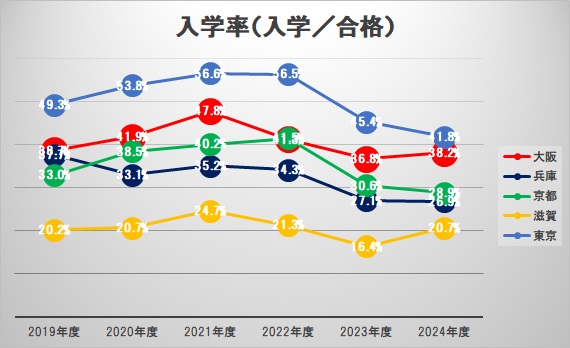

次に合格者に対する入学者の割合を地域別に調べてみました。

こちらも地域による差があります。高校生の6割近くが私学に在籍している東京都は高めの割合となっていますが、ここ2年少し下がってきています。高等学校授業料無償化策が段階的に導入される大阪府では、今年の入学生は公立でも私立でも2年次から授業料が無料、従って授業料が安いというアドバンテージが無くなった公立高校の志願者数が2000名以上減少しましたが、当グループ生は元から私学志向が高く、その影響はそれほど大きく出なかったようです。大阪府の無償化が高1からとなる、現中1生が受験する2026年度入試には、大阪の入学率が東京よりも高くなるかもしれません。

滋賀県が低くなっているのは、京都府に近い地域の受験生を中心に、滋賀県立高校のみならず京都府の私学にも進学するためです。

このように高校入試は地域によって状況に差がある、というお話でした。

カテゴリー: 首都圏, 高等学校・高校入試 |

2024年3月26日

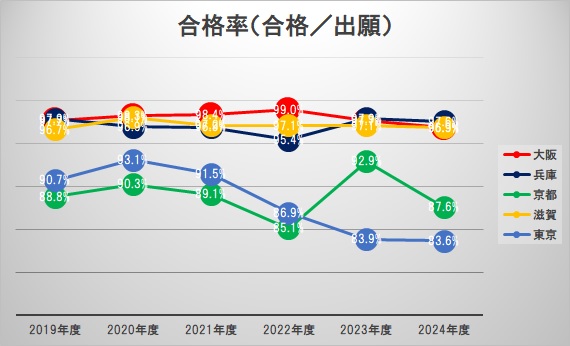

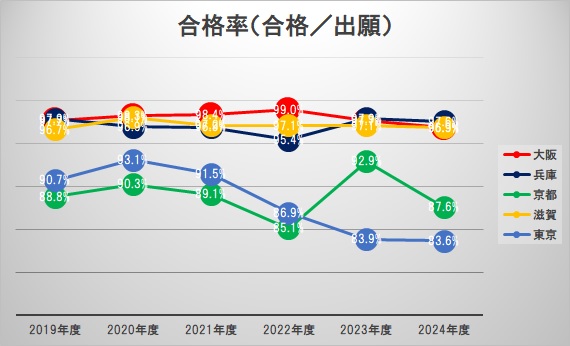

今年の高校入試も終わり、受験生の進学先もほぼ決まってくる時期となりました。そこで、当グループ生の状況を元に分析してみたいと思います。

当グループが展開している地域である程度の受験生数がまとまっている大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、東京都の私立高校について分析してみました。ここの都府県別は受験生の居住地ではなく私立高校の所在地によって区別しています。

まずは合格率。例えば滋賀県に住んでいる受験生が京都府の私学に出願すれば京都府の私立高校出願者となりますが、出願をしたけれども受験しなかった場合も分母に残りますので、京都府は低めになっています。東京都が低めになっているのは、入試日程を複数回用意している高校が多く、チャレンジで受験する受験生もいるためです。(続く)

カテゴリー: 首都圏, 高等学校・高校入試 |