こちらの大学も2023年度入試に向けてのイベントがスタートしますが、面白いことに春夏秋冬、つまり年間の予定が既に明らかになっています。来年の受験生にとっては部活や学校行事との兼ね合いを考えながら説明会参加の予定が組めるというのはありがたいですね。「完全予約制」となっていますので、コロナ禍の影響の変動があったとしても、定員調整で対応するという事でしょう。いずれにしても面白い大学ですので興味のある受験生は予定をチェックしましょう。

こちらの大学も2023年度入試に向けてのイベントがスタートしますが、面白いことに春夏秋冬、つまり年間の予定が既に明らかになっています。来年の受験生にとっては部活や学校行事との兼ね合いを考えながら説明会参加の予定が組めるというのはありがたいですね。「完全予約制」となっていますので、コロナ禍の影響の変動があったとしても、定員調整で対応するという事でしょう。いずれにしても面白い大学ですので興味のある受験生は予定をチェックしましょう。

大学入試はまさに試験の真っ最中ですが、一般募集に関して関西大学は昨年度から実質2月1日~7日の日程だけで学生募集するという早期決着作戦に出ています。というわけで、一足早く新年度向けのイベントが企画できるわけでしょうか、オープンキャンパスのお知らせが届きました。コロナ禍の影響もあり、昨年度までは各大学オンライン形式でのイベントも多かったのですが、今回は予約制ですがライブ形式で行うようです。3月14日から受付開始、希望時間帯ごとの募集となっていますので、お申し込みはお早めに。

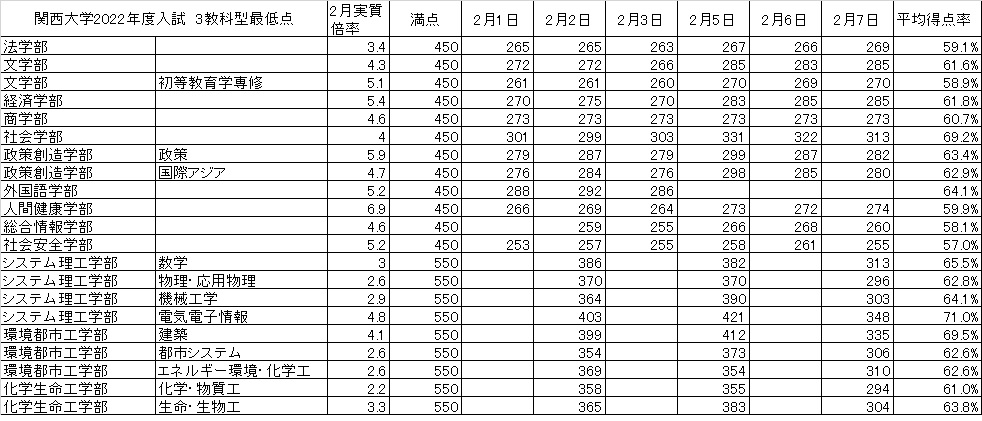

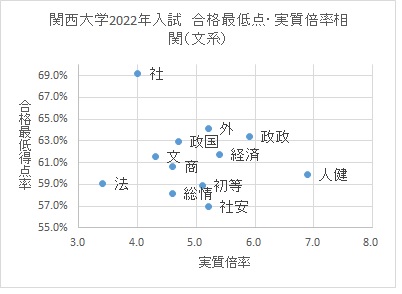

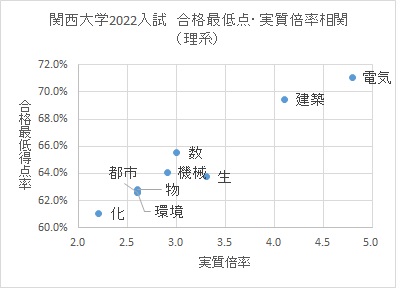

関西大学から実質倍率と合格最低得点率の速報値が発表されましたので分析してみました。(画像クリックで別ウインドウで開きます)

グラフの中では募集単位を省略しています(人間健康学部→人健)など

ご覧のように、文系学部は実質倍率と合格最低得点率に相関がありません。社会学部は実質倍率ではそんなに高くないのに得点率は最高の約7割。高学力層が集まった少数精鋭だったことから、人気の高さがうかがえます。出願段階では出だしの良かった法学部ですが、結果的に合格ラインは6割程度に落ち着いています。

理系に関しては、実質倍率と合格最低得点率が比例していますので、次年度以降の受験生は模試の志願動向などが難易度のヒントになるという事がわかると思います。

また確定情報が出た段階で分析してみたいと思います。

今年も多くの受験生でにぎわっている龍谷大学ですが、2025年から大津市にある瀬田キャンパスから社会学部を京都の深草キャンパスに統合させると発表しました。2021年度入試の合格最低点を見ても、社会学部が文系学部の中で特に低いわけでもなく、志願動向の昨年比も同じく中ほどですので、キャンパスが離れていることが不利になるとは感じていなかったのですが、文系学部が1つだけ離れているというのが問題だったらしく、報道によると在籍生の35%にあたる約2300人が移動することになりそうです。

確かに瀬田キャンパスまでは、JR瀬田駅からバスに乗るのが不便といえば不便ですが、緑の中に整備されたキャンパスは県の文化ゾーンにも近く、滋賀医大や立命館大学までは「瀬田高速」(名神沿い気持ちの良い一般道路。速度取り締まりにはご注意を)を車で数分という好立地。かつては瀬田駅前から名神までの登り道はヤンマーのグラウンドがあったことから「ヤンマー坂」と呼ばれていて、その周辺には建物も少なかったのですが、今はショッピングモールも建って便利になりました。もしかすると新たな学部の増設など、瀬田キャンパスの拡充も計画に入っているのかもしれません。

今朝、武庫川女子大学の横を通ると、いつもの登校する女子大生の華やかな群れが無い。代わりにリュックを背負った緊張気味の女子高生が・・・。そうです今日から入試が始まっているのです。

大学のHPには出願者数速報が載っていますが、昨年に比べて学部学科による凸凹があるようです。

文学部の日本語日本文学科は減、英語文化学科は増、心理・社会福祉学科は減、教育学部は減、生活環境学部の生活環境学科は減、情報メディア学科は増、食物栄養学部はほぼ同数、建築学部は減、音楽学部はほぼ同数、薬学部薬学科は増、看護学部は減、経営学部も減、となっています。資格系と情報系はどの大学でも人気ですね。

武庫川女子大学は今回のA日程のあと、B日程、C日程、共通テスト利用のD日程とまだまだ出願のチャンスがあります。詳しくは学校HPでご確認ください。

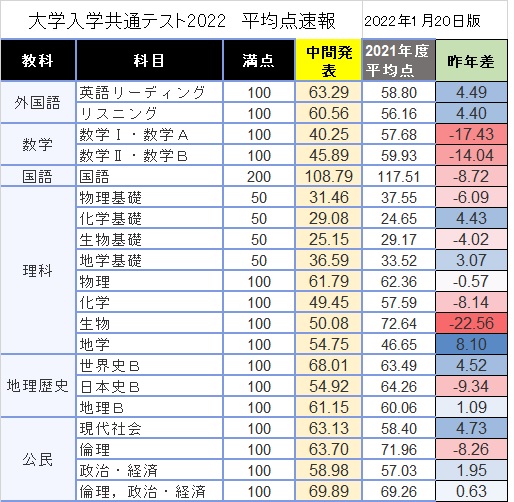

大学入試センターより、先週行われた大学入学共通テストの平均点の速報値が発表されました。40年以上稼働している安定のシステムはさすがです。

それはさておき、昨日までのブログでも書いたように、大きく難化した科目が目につきます。数学も厳しい戦いになりました。ということは事前に決めていた目標点に達していなくても大丈夫な場合も考えられます。各予備校のシステムなどを利用して出願校を決定しましょう。また、この結果を受けて私立大学をもっと多く受けておこうという場合は、まだ明日締め切りの立命館大学など今からでも出願できる入試もまだまだあります。各大学の特設サイトをご確認ください。

開成教育グループには「フリーステップ教育技術研究所」という教務に関する運営支援部署がありまして、共通テストもそこのベテランスタッフたちが解いて平均点予測を出しているのですが、どうも最近大学入試センターの発表より英語は低めに外し、国語は高めに外す事が多いそうです。今の現役受験生は「一昔の受験生」より全体的に英語力が向上しており、国語力は低下しているという事なのでしょうか。そういえば英語に関しては4技能の習得向けの新たな教材や、ICT機器の活用などが進んでいますが、国語はあまり進化していないのかもしれません。ということで、今回は国語を解いてみます。

第1問 論説文

「食べる」という事に関する哲学的な素材文が2種類あり、それをまとめた「メモ」を穴埋めするという形式です。素材文の対比とその目的を読み取る必要がありますが、選択肢が微妙で難易度は高めだったと思われます。「人間に食べられた豚肉(あなた)」という設定、奇妙過ぎて気が散ります。

第2問 小説

これも素材文をまとめた「ノート」を穴埋めする形式です。時系列で記述されている小説ですので設問に対する着目点が絞りやすく、設問も消去法で絞り込めるオーソドックスな選択肢でできています。個人的に小説が得意なので、そう感じただけかもしれませんが、やや易しいと感じました。

第3問 古文

「増鏡」と「とはずかたり」

古文全体で8題中、古語、古典文法が4題(配点は22/50)とセンター試験と近いバランスですが、設問の後半が、この2つの素材文を鑑賞した教師と生徒3人の会話文を穴埋めする形式になっています。発言者が本文のどこに着目したのかを考えるものですが、本文が読み取れていなければ結局解けないようになっています。妹に恋心を抱く兄という気持ち悪い設定を我慢する必要がありますが、難易度はセンター試験と変わらず、例年通りでしょう。

第4問 漢文

序文の付いた七言律詩です。序文の返り点を補う問題は少し時間が必要ですが、韻文は形式が整っていて読みやすくて個人的に好きです。ところで、随筆的な漢文には夢か幻かみたいな不思議なお話、よく出てくるのですが、ここに東洋的な神秘さを感じている私は変な人でしょうか。

それはさておき国語全体としては昨年117.51点だった平均点が10点ほど下がるという予測を各予備校が行っています。冒頭の話ではありませんが、私が例年並みだと思ったら、難化しているっていう事なのかもしれません。

というわけで、国語を解いた後なので思わず長文になってしまったブログなのでした。

ネット上では数学が難しかったとの書き込みが目につきます。そこで今日は数学を解いてみよう。

【数学Ⅰ・数学A】

第1問 (必答)数式の計算 三角比

中問の(1)(2)これはこんなもんでしょう。テストで三角比の表を使うのは新鮮かも。

(3)の正弦定理までは問題ないとして、後半の条件をどのように数式に置き換えるのかが辛いところですね。時間優先で2つは捨てて先に行こう。

第2問 (必答)2次方程式・2次関数

中問(1)解と係数の関係

(1)は計算問題(2)2つの方程式と解の個数の問題。これも一方が重解になる場合とならない場合に分けて考えるのね。

(3)2次関数のグラフの変化の問題。頂点の座標を平方完成で求める地味な方法を思い出せばできるはず。

(4)必要十分条件

うわ、やだな。こんな聞き方してくるかなぁ。場合分けして考えていたら時間がかかるから、ひとまず一つは適当に選んでから選択問題に進もう。

中問(2)統計

ヒストグラムの読み取りは、手間がかかりますが、度数分布表を作って計算ですね。箱ひげ図の読み取りは良いとして、散布図かぁ。そこはぶっ飛ばして相関係数の計算。単なる小数の割り算の手計算。ああ電卓使いたい。

と、ここまでできっと10点ほど捨ててきたな。

第3問 (選択)場合の数 確率

これは設定が小さい数字なので、樹形図書いても解ける。枝問で稼いでいこう。お?最後の条件付き確率は自信がない。それでも選択問題1つはクリア。

第4問 (選択)整数問題 剰余系

数値を指数で表していますが、実は規則性の問題。

第5問 (選択)平面図形

あ、メネラウスの定理だ。こっちを選択したほうが正解か?いやいや後半は円が絡む。やめた方が良いかな。

ううむ、今年の数Ⅰ・Aは各大問の最後にモヤモヤする問題があって、捨てる勇気が無ければ詰みそうです。私も受験生だったら失敗しているかも。平均点予測は河合塾38点、駿台ベネッセ43点。昨年の57点より大きく下がりそうです。確かに、昨年より難しかったです。点数が取れなかった受験生の皆さん、みんなも取れていないのですからガッカリしなくても良いです。

さて、ここまで本気で解いてみた感想は・・・腰が痛い。目がかすむ。

今年の共通テスト、事件や津波警報、大雪など各地でいろいろありましたが、何とか終わりました。今年の問題はどんな問題だろう。解いてみよう。

【英語リーディング】

第1問 実用文

スイーツの材料に使える果物についての話題と、動物園のキリンの赤ちゃんの名前を募集する企画の告知。緊張している受験生をほんわかさせる作戦でしょうか。楽しい設定です。

第2問 実用文

図書館の使い方、各国のペット事情、難しい単語はありません。

第3問 中長文

日本文化に触れたイギリス人ブロガーの記事。イギリスの3つの山に登るチャレンジ体験談。どちらもちょっと字が多いので読むほうも時間との戦いです。

第4問 中長文

学生向けの家電販売のページ。なぜ値段が違うんだろうと思いながら読み進むとわかります。

第5問 長文

テレビを発明した人の伝記なのですが、その内容をまとめたノートの穴埋めをするという形式です。どうやら先に穴あきノートの方を見てから本文を読んだ方が良さそうです。

(実は私はここで時間切れ)

第6問 長文

A:朝型と夜型。これもまとめノートの穴埋めです。

B:プラスチックリサイクルマークについての説明なのですが、本文が長い・・・。

というわけで、速読力が必要だという事を実感できました。キリンの赤ちゃんの話をじっくり楽しんでいてはダメです。

さて、平均点ですが、河合塾は去年+3点、駿台ベネッセは去年並みと予測しています。私も若干平均点上昇かな?と思います。

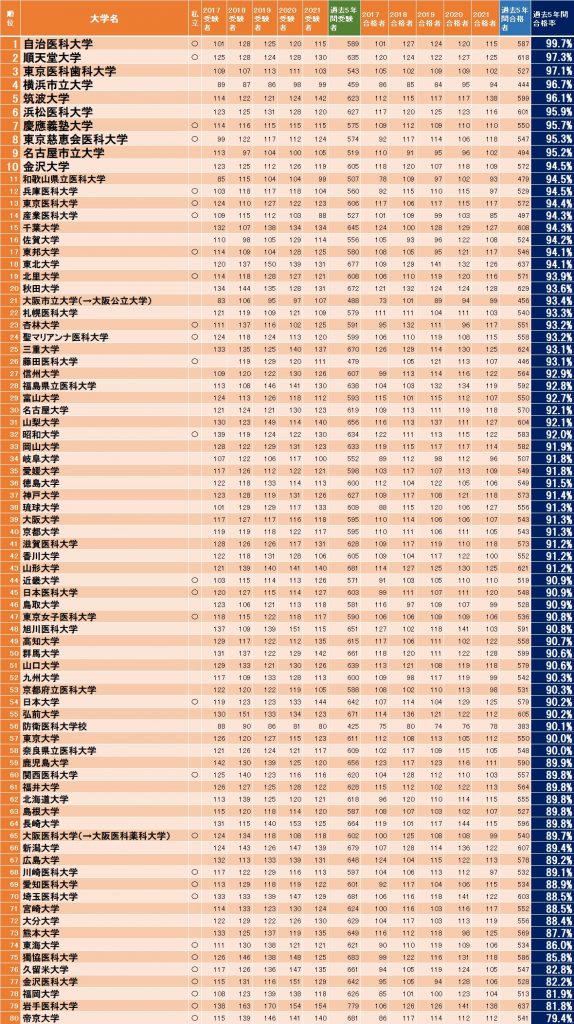

いよいよ、本格的な受験シーズンに入ってきました。中学、高校、大学の各受験生も大変な時期、というわけですが、実は各種国家試験が行われる時期でもあります。2月の初旬には医師国家試験が開催されます。全国80の大学・大学校に設置されている医学部から全国で1万人弱の医大生が受験します。平均の合格率は9割程度ですので、そんなに難しくない試験なのかな?といえば大間違い。6分野、各75問(合計450問)の択一式(マークシート)の問題を解き続ける(6コマが2日間分けて3コマずつ配置)、というハードなものです。

大学ごとの合格者数は厚生労働省のHPに公開されています。それを元に過去5年分の大学ごとの合格者数÷受験者数で、合格率を計算し、ランキング形式にしてみました。(画像クリックで別ウインドウで開きます)

1位は私立、というより実態は公設民営の自治医科大学。 新型コロナ対策有識者会議の尾身会長はここの1期生です。 各地方自治体や遠隔地勤務等、地域医療に9年間従事する事で返済が不要になる奨学金も魅力です。全寮制で密度の高い教育が行われています。その成果でしょうか、ここ5年間で不合格者はわずか2人。驚異の合格率です。

2位も私立の順天堂大学。巨大な附属病院も有名ですが、私立の医学部としては学費が安い(新設の国際医療福祉大学医学部に次いで2位の安さで、年間約350万円。これは地方の国公立大学に行って独り暮らしをするのとそんなに違いはない金額)ので、特に首都圏の医学部志願者は国公立の併願として受験する大学です。こちらも5年間での不合格者がわずか17名となっております。

大学入試の難易度なら文句なしの京都大学と東京大学といった最難関校が上位に来るのか、といえばそういうわけでもなさそうです。(それぞれ40位と57位)

受験生も大変ですが、大学入学後も戦っている人たちがいるというお話でした。