大阪堺市堺区浅香山の閑静な住宅地の中にある女子校「堺リベラル中学校」を運営する愛泉学園が、次年度から「堺リベラル高等学校」を新規設置するという情報が入ってきました。(設置認可申請中)

しかし、この学校をご存知の方からすると、それって「香ヶ丘リベルテ高校」の事じゃないの?となるはずです。学校名は違いますが、場所も運営法人も同じ学校です。しかも5年前に堺女子高校から校名変更したばかりですし・・・。

そこで、学校の先生に突っ込んで聞いてみました。すると・・・。

現在、「香ヶ丘リベルテ高校」には表現教育科と普通科がありますが、その中の表現教育科を独立させて、「堺リベラル高校」とする。今の表現教育科の来年の2年生、3年生はそのまま「転校」させる、とのことです。つまり来年開校なのに3学年が一気に揃うという珍しい現象になりそうです。校地は今の学園の中に併設となる見込みだそうです。そういえば去年訪問したときに学校の一部が工事中でした。こういう事だったのか・・・。

香ヶ丘リベルテ高校の表現教育科というのは、声優やミュージカル、ダンス、軽音楽といった授業に加えてスピーチやプレゼンテーションなど、社会で生きていく力の養成も行っている面白い学科です。中身も本格的で、たとえばダンスの授業では、HipHopやJazzなど様々なスタイルを身に着けるだけでなく、振り付けを自分たちで作ってみる、見せ方を考えるなど、基礎から実践まで体系的なカリキュラムが組まれています。実際ここから芸術系の大学進学や、プロとして活躍している人がいるというのも納得できます。

ところで、併設されている堺女子短期大学には美容や保育の専門分野がありますが、香ヶ丘リベルテ高校の普通科の方にもファッションビジネスや保育進学のコースがあります。さらにそれ以外に資格取得を目指すライフデザインコースや、スポーツや特技が生かせるフィジカルコースなど6コースが用意されています。社会での活躍を早い時期から想定した教育がなされています。もちろん大学への進学希望にも対応しています。

府立天王寺高校に3名、生野高校文理学科1名、住吉高校5名、泉北高校2名、清風南海高校3名、四天王寺高校2名、大阪女学院高校4名、関西大第一高校1名・・・。

実は堺リベラル中学校からの合格実績です(学校HPより)。この学校は「サンライズコース」という外部進学向けのコースと「サンシャインコース」という香ヶ丘リベルテ高に進学するコースに分かれています。(名前もおしゃれですね。)「サンライズコース」の徹底した反復学習や公立入試対策授業、外部模試への受験を薦めるなどの取り組みが形になって表れているようです。従って、今後は堺リベラル中学校に入学すると、「堺リベラル高校」「香ヶ丘リベルテ高校」「外部難関校」と3つの選択肢が用意されることになります。さまざまな目的や進路希望にきめ細かく対応できるというわけです。

堺リベラル中学校としては開校8年目にして大きな改革となります。どのような形でプレスリリースされるのか、注目したいところです。

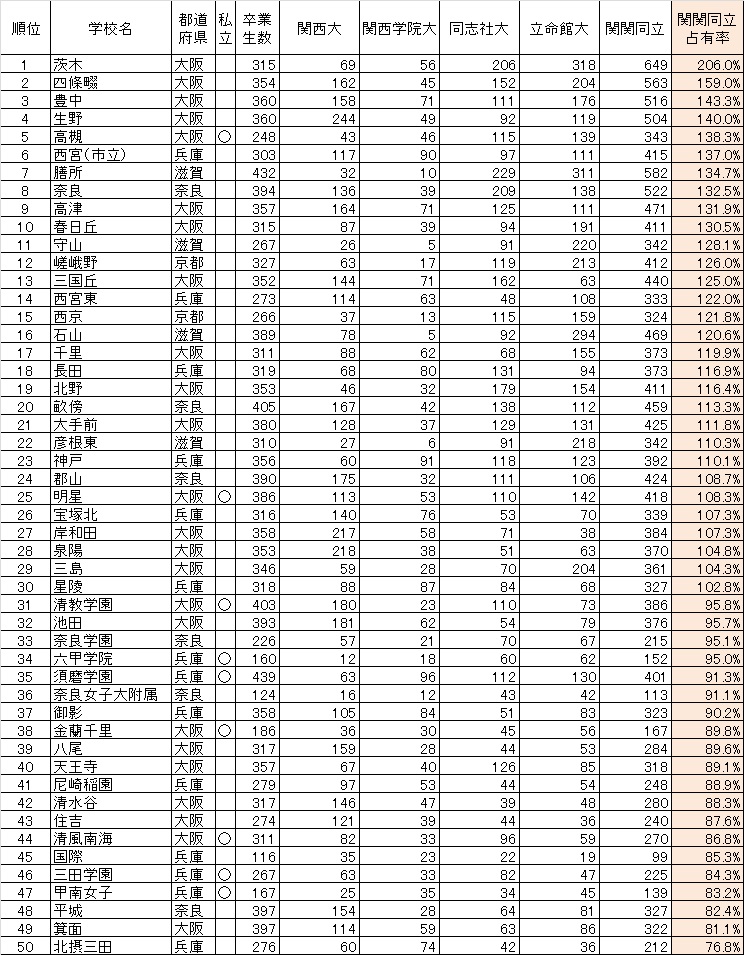

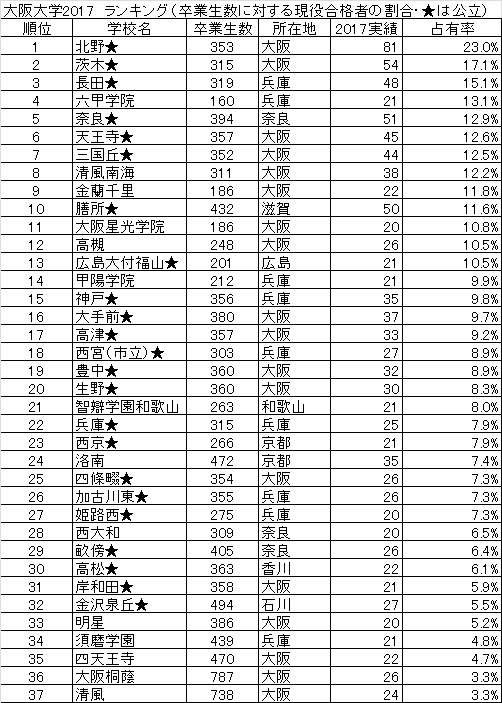

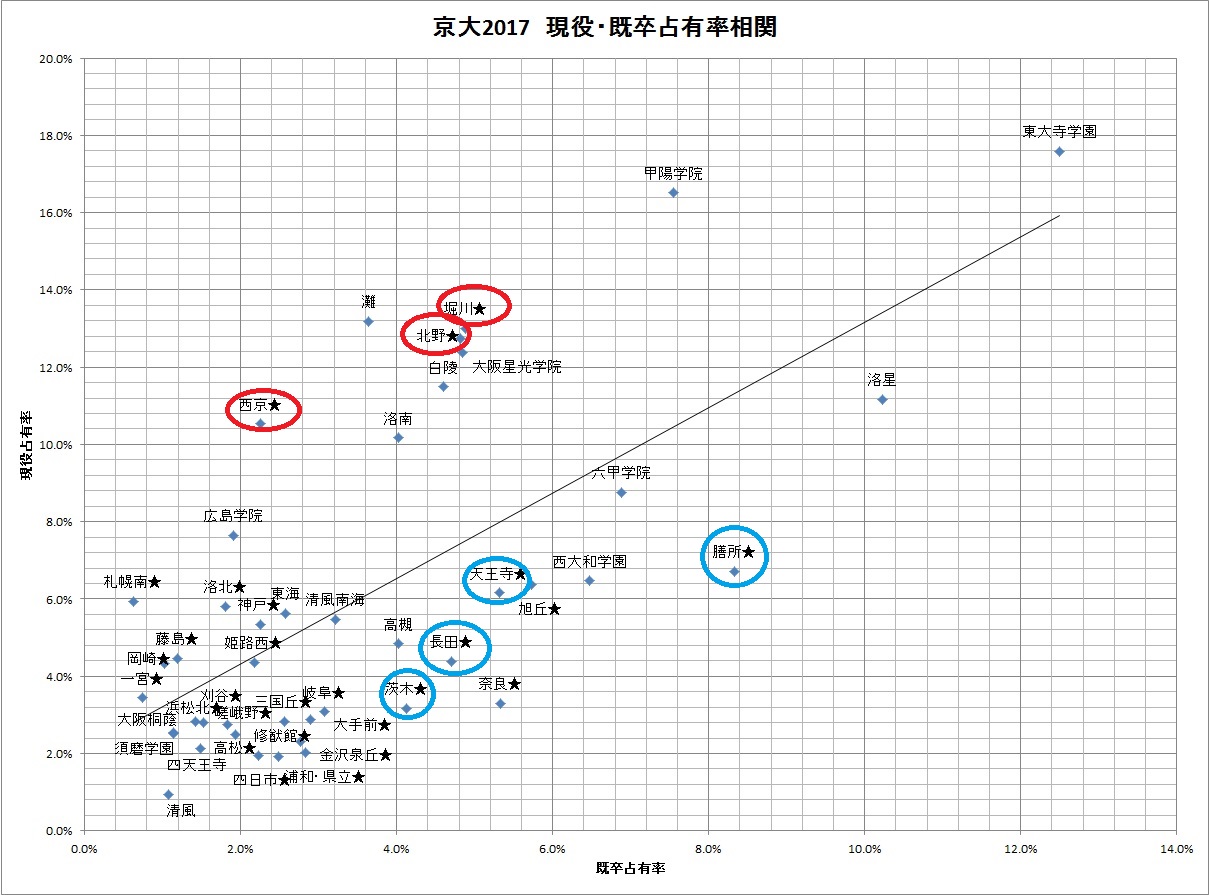

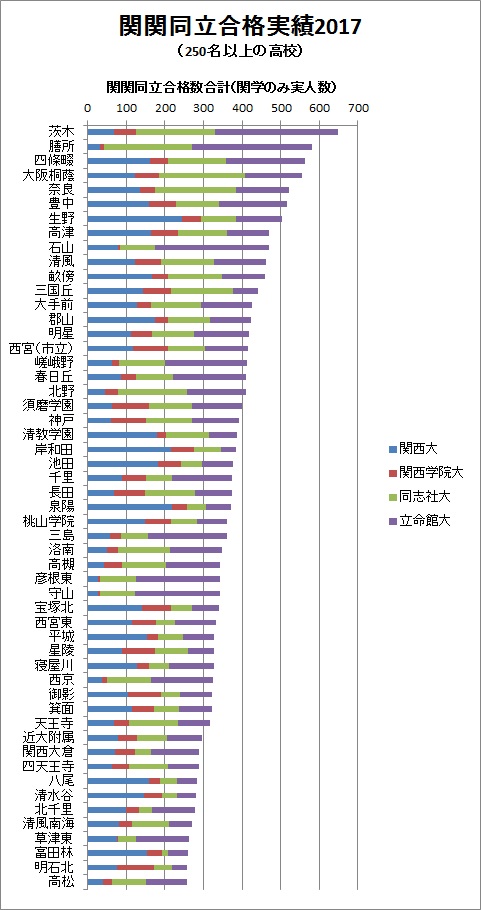

この数値ですと、大規模校の方が有利になりますので、卒業者数で割った「占有率」でランキングを作ってみました。こちらは上位50位までです。

この数値ですと、大規模校の方が有利になりますので、卒業者数で割った「占有率」でランキングを作ってみました。こちらは上位50位までです。