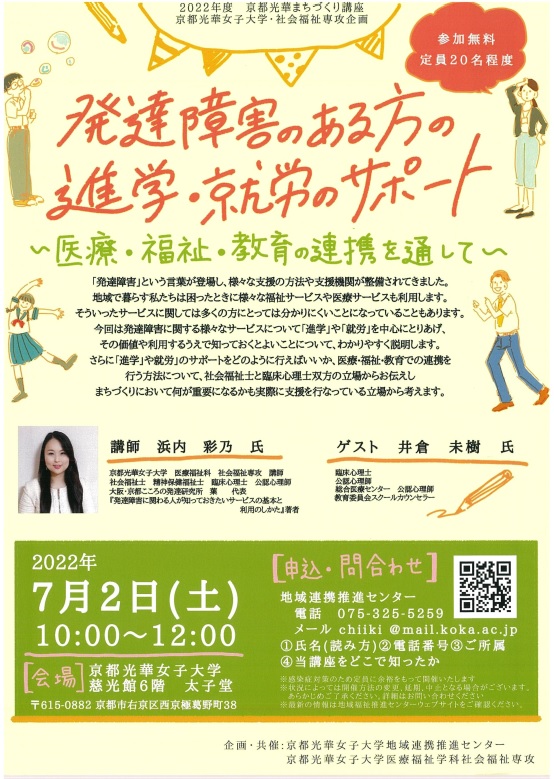

京都光華女子大学では市民向けの公開講座が定期的に開かれていますが、7月1日には「発達障害がある方の進学・就労のサポート」というテーマでの講義があります。

一般向けの内容ですが、高校生でも大歓迎だそうです。福祉や心理に興味のある皆さんは、このような専門的な講義を聞いて、総合型選抜の材料にしてみてはいかがでしょうか。残席はわずかとなっております。お申し込みはお早めに。

京都光華女子大学では市民向けの公開講座が定期的に開かれていますが、7月1日には「発達障害がある方の進学・就労のサポート」というテーマでの講義があります。

一般向けの内容ですが、高校生でも大歓迎だそうです。福祉や心理に興味のある皆さんは、このような専門的な講義を聞いて、総合型選抜の材料にしてみてはいかがでしょうか。残席はわずかとなっております。お申し込みはお早めに。

以前このブログでも紹介した立命館アジア太平洋大学は半数が留学生。1年生の時には日本の学生と留学生がペアで寮に住む(といっても部屋の真ん中に引き戸が有って、区切ることは可能)、講義は英語、生協の売店ではヒジャーブを被った女生徒がアルバイトしており、食堂にはハラール認証(イスラム法に則って生産された食材)のコーナーがあるなどグローバル感満載の大学です。この国際性の高さもあって、タイムズハイヤーエデュケーション(THE)の世界大学ランキング(日本版)では、国内5位、西日本では連続1位という評価を得ています。

2000年に開学されて以来、2学部で運営されてきましたが、ついに学部増設です。その学部とは「サスティナビリティ観光学部」。2018年に世界観光機関(UNWTO)の国際認証(TedQual)を取得し(日本では和歌山大学に次いで2校目)、その勢いもあって新たな学部の設置となったようです。

まだ、チラシやHPには「設置構想中」とありますが、実は既に申請は行われているようです。9月頃に認可されればそこから推薦系の入試が一気に動くことになりますので、SDGsや観光に興味のある皆さんは、情報に気を付けておきましょう。

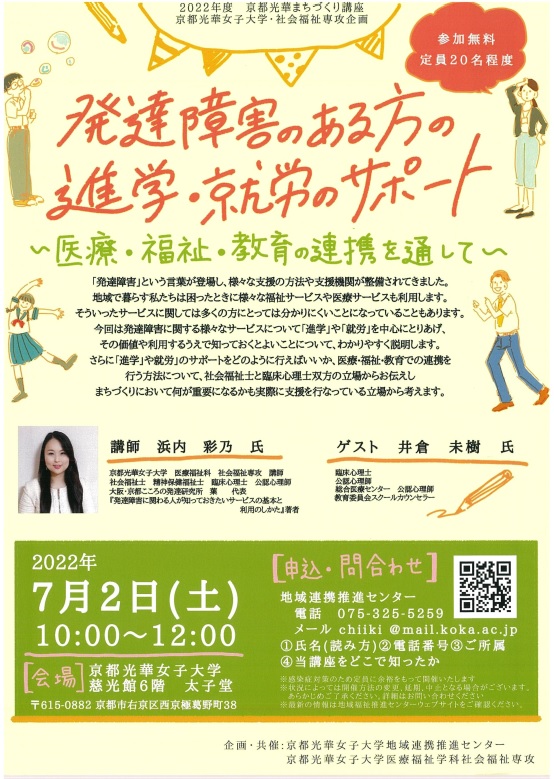

もう10年以上前から京都大学工学部では、中学生・高校生以上、京都大学を目指す人向けの公開講座を開催しています。2019年度までは実際に大学で開催していましたが、昨年からはオンライン開催となっています。今年も昨年も定員500名なのですが、昨年は8日前に締め切りになっていたようです。

とても興味深い内容ですので、京都大学だけでなく、学問全般に興味のある皆さんも是非お早めにお申し込みください。

今春の入試でも志願者が伸びた東京理科大学ですが、2023年度から組織改編を含む学部名称の変更が発表されました。

①理工学部が「創域理工学部」と名称変更

最先端領域の創出を目指して、履修内容のリニューアルが行われます。

それに伴い、例えば物理学科は「先端物理学科」に、土木工学科は「社会基盤工学科」になるなど、10の学科のうち、7つもの学科が名称変更となります。

②先進工学部が5学科体制へ

従来は、「電子システム工学科」、「マテリアル創成工学科」、「生命システム工学科」の3学科体制だったのですが、そこに「物理工学科」と「機能デザイン工学科」が加わり5学科体制となります。それに伴い、理学部の「応用物理学科」は募集停止となります。

これらの変更に伴って、募集人数の変更も行われます。出願に関しては最新の募集要項をご覧ください。

このように時代の変化を先取りするべく、さらに進化していく東京理科大なのでした。

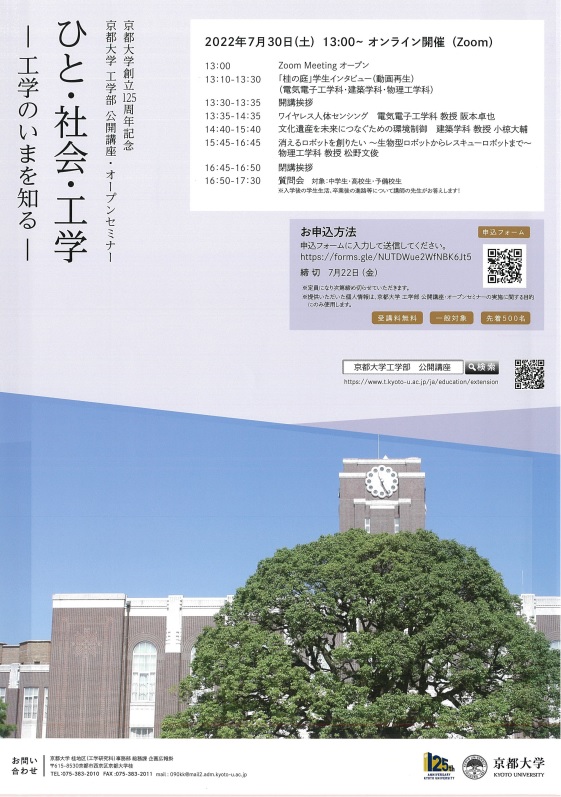

最も募集枠の大きい、一般選抜の志願倍率(出願数を募集人数で単純に割ったもの)の推移です。

ここ数年、早稲田大学は入試のハードルを上げ続けています。日本語と英語両方の長文読解など独自の試験を導入し、共通テストの数学を必須にした看板の政治経済学部や同じく共通テストを必須にした国際教養学部やスポーツ科学部、出願数は減っていますが、確実に力のある学生を集めています。一方、10年前に改編した文学部・文化構想学部は2年生から専門分野に分かれるカリキュラムや就職支援、大規模校なのにゼミは少人数といった手厚さが支持され、志願者はプラスに転じています。一方早稲田の中での安全志向もはたらいているのでしょうか、教育や人間科学も増加に転じています。その結果、早稲田の中での難易度の差は縮まっているといえるでしょう。

詳しくは、7月19日からオンラインで開催されます「関西8大学大研究/関東大学進学ガイダンス」をご覧ください。

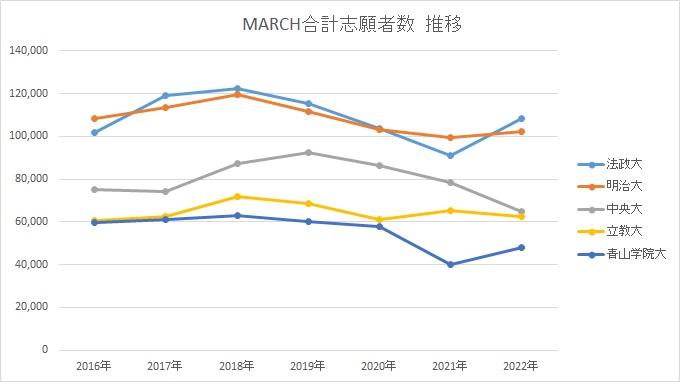

学部改編や大幅な定員変更の無い(というよりできない?)東京の難関私大の志願者数(共通テスト利用入試含む一般選抜のみのデータで、2部・夜間主コース含む)の確定値が明らかになりましたので、過去7か年分をグラフにしてみました。

今年だけをみますと、法政と青山学院が大きく伸びています。青山学院は昨年の減少からの揺り戻しとなっています。法政はグローバル教養と現代福祉以外の学部で伸ばしており、募集人数は少ないのですが情報科学部は一般A方式で志願倍率31.1倍を記録するなど大盛況となりました。また、最も募集定員の多い経営学部で2600名以上(一般A方式)も志願者が増えたことも大きく伸びた要因です。

一方、中央大学は2019年をピークに減少傾向が続きます。看板の法学部の都心への移転などプラス材料があったにもかかわらず、受験料値上げと併願割引の縮小と、共通テスト難化に伴う共通テスト利用出願者の減少が響いた形です。

詳しくは、7月19日からオンラインで開催されます「関西8大学大研究/関東大学進学ガイダンス」をご覧ください。

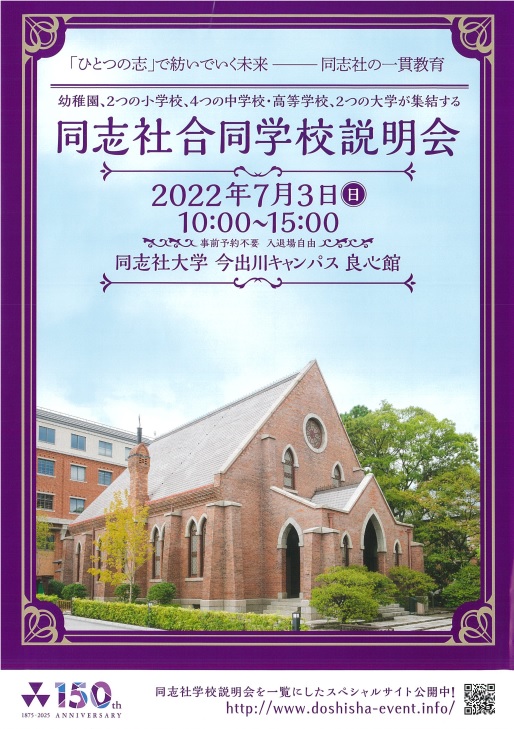

学校法人同志社が運営する合同説明会が、 烏丸通に近い、同志社大学の新しい建物で開催されます。

【幼稚園】同志社幼稚園

【小学校】同志社小学校・同志社国際学院

【中学校】同志社中学校・同志社国際中学校・ 同志社女子中学校・同志社香里中学校

【高等学校】同志社高等学校・同志社国際高等学校・同志社女子高等学校・同志社香里高等学校

【大学】同志社大学・同志社女子大学

と、書き出してみると、とんでもない巨大組織です。

これらの学校の合同説明会とはどのようなものになるのかといえば、ご覧のように中高で20分枠となっていますので、個別相談への参加も含めてタイムスケジュールを考えておいた方が良さそうです。同志社にあこがれる皆様、7月3日は今出川キャンパスに集合してください。

先日、畿央大学の説明会に参加してきました。各種資格や就職率の高さなど、さすが資格の畿央だなぁ、と感心。10余名の中退者(そもそも少ないですけど)がなぜ中退したのか、その後どうなったのかまで紹介され(そんなことまで紹介している大学はここだけでしょう)、学生に対する面倒見の良さも印象付けられました。会の最後に在校生インタビューコーナーがありまして、大阪学芸高出身の看護師を目指す学生と、府立春日丘高校出身の養護教員を目指す、共に4年生女子2名が登場。大学の良さ、目指したきっかけ、コロナ禍の中での学校生活等についてしっかりと話していただけました。このようなご時世ですのでここに限らず説明会で学生が登場する機会はほぼなくなっていましたので、こちらも久しぶりに新鮮で良かったです。

それはさておき、畿央大学では「リーダーシップ選抜」という総合型選抜を行っています。1次、2次と2段階の選抜で、特にセミナー方式の方は60分の学部別の授業を聞いて、60分でレポートを作成する形式です。過去問も公開されていましたが、各分野に必要とされる力を測る内容で、それなりの準備が必要だと思われます。というわけで、必ず説明会に出席して情報を手に入れておきましょう。

以前、このブログで私立大学の定員厳格化について、批判的な記事を書きましたが、

私立大学 「定員厳格化」を検証する(1) « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ (kaisei-group.co.jp)

文科省の方々、このブログを読んだのでしょうか、なんと、定員厳格化を緩和するとの報道がなされました。(読売新聞等)

これまでは、単年度での定員超過率を元に補助金カットを行っていましたが、学内定員で判断する、つまり、単年度で超えても、次年度以降で絞り込めばセーフ、というルールになる、との内容です。これで各大学が入学手続き状況を見ながら発表していた追加、補欠合格が減少することとなりそうです。新聞記事には〈受験生が入学金の「二重払い」を余儀なくされるケースが目立つ〉、と書かれていましたが、実際には追加合格となっても、保護者の経済的負担を考え、繰り上げ校への手続きを言い出すことができない受験生もおり、もやもやしたまま入学式を迎えるというケースも少なくありません。従って今回の方針変更はありがたい事ではありますが、ここ6年間、受験生やそのご家庭に無用な経済的・心理的負担をかけた責任は感じていただきたいと思います。

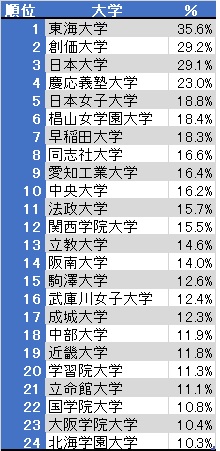

昨年も同じようなランキングを作りましたが、2021年度の結果をもとに作り変えました。入学者の中で、附属・付属・系列の高校からの進学者がどのくらいの割合を占めているのか、という数値です。その中から10%以上の24大学(入学者が1000名を超える大学)のみ紹介しましょう。

1位、東海大学

19もの学部を擁する東海大学は全国に14の系列高校(別法人の3校含む)を持っています。大学には医学部も含めて幅広い専門分野があるわけですから系列校から他の大学に進学しなくてもよさそうですね。しかし、入学者の35%のお席が既に埋まっているというのもかなりの占有率です。

2位 創価大学

東京都八王子市の創価大学の系列高校は東京都小平市にある東京創価高等学校と大阪府交野市にある関西創価高等学校の2校しかありませんが、そのまま内部進学する割合は高く、大学入学の約3割がこの2校の卒業生で占められている、というわけです。創価大学には8つの学部がありますが、すべて授業が英語、全員が留学する国際教養学部や数学や情報の教員免許が取れる理工学部なども魅力なのでしょう。

3位 日本大学

学生数では日本で最大、16の学部を持つ日本大学には26もの系列高校・中等教育学校が存在します。そのなかで静岡県三島市の「日本大学三島高等学校」は1学年700名前後のマンモス校ですが、そこからも半数以上が日本大学に進学します。

4位 慶応義塾大学

高校に関しては、高等部、志木高等学校、女子高等学校、湘南藤沢高等部、ニューヨーク学院(高等部)の5つが後期中等教育機関となりますが、それぞれの高校からの内部進学率はほぼ100%ですので、この割合になるわけです。

5位 日本女子大学

系列校は神奈川県川崎市のよみうりランド駅近くの緑の中にある日本女子大学附属の1校のみですが、2021年度は卒業生の78%、290名が内部推薦で進学しています。昨年この附属高校の横に在った人間社会学部は目白に統合されましたので、この290名はリニューアルされた目白キャンパスの真新しい施設で勉強していることでしょう。

内部推薦による入学は、早く進学先が決まるという利点だけではなく、単位の先取りや入学金の割引などの制度が設けられている場合もあります。大学系列校の人気が高いのも納得できますね。(参考:AERAムック「大学ランキング2023」朝日新聞社刊)