昨年は第1問で2つの論説文が出題されましたが、今年は文章1つに戻りました。文字数は昨年よりも1000文字ほど多くなっていますが、内容も含めて読みやすい印象でした。

文学的文章の第2問は現代作品ではありますが、難しい語句も使われており、言葉の知識も必要とされました。

古文は昨年並み、漢文も七言絶句とそれに関連する3文のみといったシンプルな問題でした。

国語全体の平均点は昨年よりも「やや上昇」と考えられます。(続く)

昨年は第1問で2つの論説文が出題されましたが、今年は文章1つに戻りました。文字数は昨年よりも1000文字ほど多くなっていますが、内容も含めて読みやすい印象でした。

文学的文章の第2問は現代作品ではありますが、難しい語句も使われており、言葉の知識も必要とされました。

古文は昨年並み、漢文も七言絶句とそれに関連する3文のみといったシンプルな問題でした。

国語全体の平均点は昨年よりも「やや上昇」と考えられます。(続く)

第4回目となる大学入学共通テストが1月13日、14日に行われました。既に自己採点も終わっていると思いますが、今年の出題について気がついたことを書いてみたいと思います。

【英語 リーディング】

何だか去年よりも文字が多いような気がします。告知チラシの問題が2つ出題されましたが、第2問のクラブ活動勧誘チラシの問題では、設問が難しく、何度も本文に立ち返る必要がありました。第4問のアンケート結果のグラフを元に意見をまとめるという内容で、これも時間を食った受験生が多かったのではないでしょうか。

難易度としては昨年よりもやや難しくなった印象です。

【英語 リスニング】

これは直接聞くことができないので、受験生にインタビューしてみたのですが、「思っていたよりもできた気がする」という声が多かったようです。こちらの平均点はアップでしょうか。(続く)

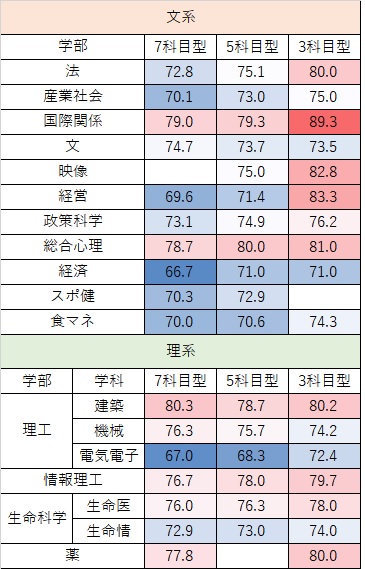

本日(1月12日)は、立命館大学の共通テスト方式の出願締め切りです。出願がまだの方のために参考までに去年の合格最低得点率を示しておきます。

高かった数値を濃い赤色に、低い方を青色に塗っています。

ご覧のように文系なら国際関係学部の3科目型が最も高く、経済学部の7科目型が最も低くなっており、理系なら建築都市デザイン学科の7科目型が高く、電気電子工学科の7科目型が最も低くなっています。

去年の建築のみ異常値になっていますが、一般的に科目数が多い方が低めのラインとなっています。これを参考にもう一つ出願してみてはいかがでしょうか。

大学受験生の皆さん、いよいよ大学入学共通テストが近づいてきました。

初回から平均点にばらつきのあった共通テストですが、4回目ということでそろそろ安定してくるかともいわれています。傾向に関しては、例えば数学では長距離走やバスケットボールなど実生活(?)を題材にした出題で、会話文形式もあり、答えが先に与えられていて途中を補う問題が毎年出題され、国語でも本文を読んだ人がまとめた「ノート」や複数人による会話文の空所補充が定番となるなどパターン化されつつあります。共通一次試験から綿々と受け継がれているマークシート方式による解答ですから、出題にも限界があるのは当然なのでしょう。

さて、実は今回が旧課程最後の試験となります。というわけで、今までに練りに練って作り貯めていた名作(迷作?)が出題されるのではないでしょうか。受験生の皆さん、あまりにも手間のかかりそうな名作(?)に出会ってしまったら、サクッと回避して得点可能な問題に注力しましょう。

健闘をお祈りしております。

奈良県奈良市の奈良教育大学の南、高円芸術高校のちょっと南の丘の中腹に、ゆったりとした校地を持つ奈良佐保短期大学は、奈良女子大学および奈良女子高等師範学校の同窓会組織である「佐保会」によって1931年に作られた各種学校を元に1965年に開かれた短期大学です。食物栄養や幼児教育、生活福祉といった就職に直結する専門分野で定評があり、附属幼稚園を3つも運営しています。

しかし、短大の収容定員360名、募集定員180名に対して2023年度入学者数が77名と厳しい状況となり、2024名入学者についても、例年2月、3月に実施される一般選抜からの入学者が5%にも満たない状況から、年内入試でほぼ大勢が判明したとの判断でしょうか、12月23日の理事会で2025年度からの募集を停止すると決定されたようです。社会人や留学生の受け入れなど様々な手を尽くしたにもかかわらず、残念な結果となりました。

地域に愛された伝統校が消えることとなり、寂しいかぎりです。

2024年はどのような年になるのでしょうか。現状を踏まえ今後の入試について私なりの考えを書いてみたいと思います。

大学受験では旧指導要領世代の最後の入試を迎えるわけですが、私立大志願者の半分以上が既にどこかの合格切符を持っているという状態ですのであまり悲壮感はありません。国公立も含めて強気な今の高校3年生、最後まで戦う受験生も多いようです。次の高校3年生(現時点の高校2年生)はコロナ禍による影響を中2の時から受けた学年ですが、高校入学時から授業や学校行事もほぼ正常化したのも影響しているのでしょうか、生徒間の人間関係、学校との信頼関係も含めて昔に戻ってきたように感じます。大学受験は各種推薦系入試の広がりもあり、早期決着の傾向が年々強くなってきましたが、この学年からは専門分野や受験校選びに十分時間をかけた上で、2025年度入試では総合型選抜の利用が増える一方で指定校推薦を利用しない受験生が増えるような気がします。

高校受験について、全国的にはそれほど大きな動きはありませんが、大阪府に関しては「高校授業料完全無償化」のニュースによって受験生がどのように動くのか注目です。因みに大阪府の中3生の人数は、昨年の約66.800人から今年は約66,500人と300人ほど減少しているのに対し、大阪府下の公立高校の定員は増加していますので、定員割れとなる公立校が増えるのではないでしょうか。今の中1年は高校入学時点から完全無償化になる学年ですから、私立専願者の増加などの動きも考えられます。

中学受験に関しては、近畿圏に関してはあと半月ほどで答えが出るのですが、12歳人口の減少に対し、中学受験に参加する子どもの割合が上がるため、実人数としてはほぼ変わらないと思われます。但し、現在の小5、小4の学年では受験熱が高まってきていますので、次年度以降の増加が考えられます。首都圏では都内の私立中学校の定員合計よりも中学受験に参加する人数が2020年度以降超過するという過熱ぶりですが、この傾向はさらに強まってくるのではないでしょうか。

などということを、この冬は不作だったそうで職員の皆さんでも手に入らなかったという貴重な「近大みかん」をいただきながら考えていたのでした。公募推薦での出願が5万件を超えた近畿大学にあやかりたいものです。

新年あけましておめでとうございます。ついに2024年辰年のスタートです。お正月といえばお祝い一色で迎えたかったのですが、1日の大地震に2日の航空機事故と騒然としたスタートになってしまいました。被害にあわれた方々へのお見舞いを申し上げます。

お正月ということで、去年と今年の干支にちなんだ大学のマスコットキャラクターのお話を。大人の事情で画像はありませんのであしからず。

うさぎ系

武庫川女子大学 ラビーちゃん。細身でシンプルなノンスリーブのワンピースを着た2足歩行する黒うさぎです。設定として、趣味はスポーツ、海外旅行、読書、音楽を聞いたり絵を描いたりダンスしたり・・・。バイトはしなくても良いのね。大学最寄りの阪神電鉄鳴尾駅にはLavy’s caféという名前のついたカフェまであります。デザイン的に横顔が多いのですが、かぶりものになったのを正面から見たら、ちょっと怖かったです。

法政大学 えこぴょん。環境問題解決のために世界で活躍しているという壮大な設定ですが、オレンジ色のうさぎ型のかぶりものをした小太りのおっさんのような姿をしています。ぬいぐるみが法政大学の生協で売っていますが、ネットで買うこともできます。

千葉工業大学 チバニー。右目が「チ」、左目が「バ」、鼻と口を合わせて「工」、で表現されている2足で直立しているうさぎです。文字で紹介すると妖怪のように感じるかもしれませんが、結構かわいいです。基本色は白ですが、学部学科によって色が変わります。

千葉大学 ニシ。これは大学のキャラクターというより、千葉大学西千葉キャンパスのキャラクターです。キャンパスが南北に長いので、縦に長いうさぎです。

竜系

龍谷大学 ロンくん、ロンちゃん(併せてロンロン)。「龍」の中国語読みからロン。麻雀とは関係ありません。2010年に創立370周年記念事業の一環として大学が公式に作成したキャラクターです。370周年という数字の大きさで情報がかすみそうですが、ロンくんはスポーツ観戦が好きな行動派の男の子、ロンちゃんは読書と博物館めぐりが好きなしっかり者の女の子、という設定がなされています。もしかしてロンちゃんは文系最難関の文学部歴史学科日本史学専攻に在籍か?

東北大学 りゅーたん。こちらは大学全体ではなく、東北大学流体科学研究所のキャラクターです。右手にずんだ餅を持ち、しっぽの先が赤い(火が付いている?)緑色の丸っこい竜です。「りゅーたんの部屋」というサイトでは流体力学について真面目な説明が聞けます。

流通科学大学 りゅうか。名前に「りゅう」とついていますが、耳を短くしたうさぎとねことしろくまを足して、そのまま顔は2倍、それより小さい胴体に青と白シマシマのしっぽが生えているという、竜とはかけ離れた姿です。大学構内に住んでいて、新入生が困っていると優しく寄り添ってくれる、という設定ですが、寄り添うだけではなくて、ちゃんと相談にのってほしいです。

とまあ、大学側もいろいろと考えているのだなと、感心した次第です。

今年もよろしくお願いします。

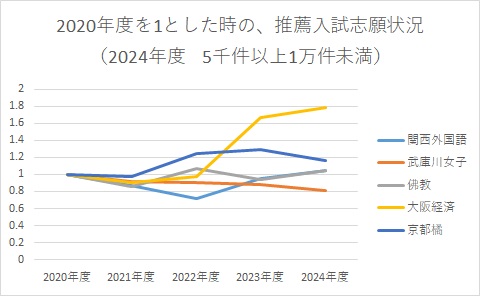

【出願5000~10000件の5大学】

この規模では、武庫川女子大学以外の4大学は2020年度比で1を超えています。公募型推薦のリニューアルや学部改編によって志願者数が増えているようです。コロナ禍の影響を大きく受けた関西外国語大学も今年度は2020年度比で1.04と受験生が戻ってきた様子がわかります。

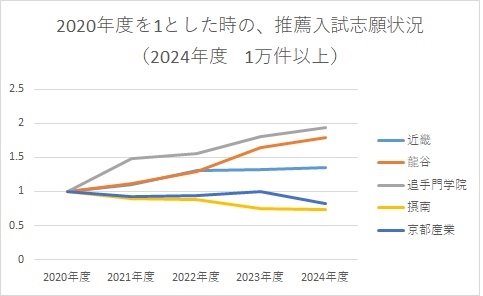

【出願10000件以上の5大学】

この5大学をひとまとめしましたが、実数では近畿大学の志願は5万件以上あるのに対し、摂南大学、京都産業大学は1万件台と規模には差があります。

ご覧のように、志願者数日本最大の近畿大学、学部改編や移転で話題性のある龍谷大学、こちらもキャンパス移転から学部増設・改編で勢いのある追手門学院大学が順調に志願者を伸ばしています。一方で摂南大学と京都産業大学はほぼ横ばい状態となっています。ところで、このような状況の中で龍谷大学が公募制推薦で追加合格を出しているようです。年内に入学者を確保しようということでしょうか。そうなれば一般選抜での合格者数が絞られる可能性もありますので、学部や学科の幅を広く出願することをお勧めします。

さて、本日で年内のブログ更新は最終となります。この1年間お付き合いくださりありがとうございました。皆さんにとって来年がさらに充実した輝ける年になりますこと、心よりお祈り申し上げております。よいお年をお迎えください。次回の更新は1月4日の予定です。

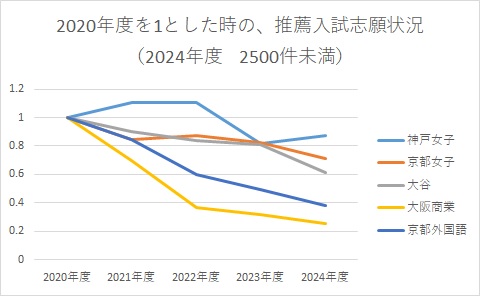

各大学についてここで推薦系の入試の志願状況や合格状況を紹介してきましたが、確定数が判明した近畿圏の20大学について、志願状況だけをまとめてみました。

2020年度の出願数を1として、この5年間どのような推移であったのかを、出願数の規模別に5大学ずつ分けて紹介します。

【2024年度出願2500未満の5大学】

比較的規模の小さいこの5校についてです。昨年度入試で一般選抜による入学者が1割ほどだった京都外国語大学は一人が複数回出願可能な公募型推薦ではなく、指定校や総合型選抜へのシフトが考えられます。同じ動きが大阪商業大学や京都の大谷大学にもみられます。

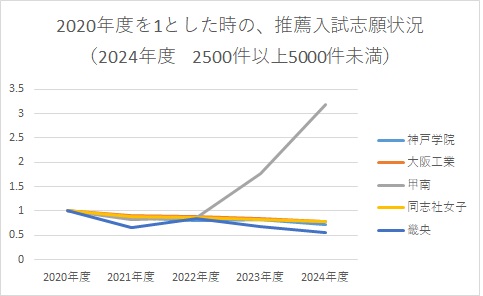

【出願2500~5000件の5大学】

今年から公募制推薦を大きくリニューアルした甲南大学が2020年度比3.19倍という異常値となっていますので、縦軸の目盛りが先のグラフと大きく異なります。

教育系、医療系で定評のある畿央大学は2020年度比で0.57と、こちらも一人1出願の入試にシフトしている状況が考えられますが、全体的に教育系の志願者が減少しているのも影響しているのかもしれません。この規模では、甲南と畿央以外の3大学はいずれも2020年度比7割以上と公募系の入試が機能しているようです。(つづく)

このブログをお読みの大学受験生の皆さん。そう、そこのあなた。喜んでください。あなたはラッキーです。近畿大学の公募制推薦が終わり、合格者も確定した今だからこそお伝えできる情報を入手しました。近畿大学を一般選抜で受験するなら知っておいた方が良い情報をこっそりお教えします。

【文系】

まず、学部単位でいえば、国際学部と法学部が一般選抜でねらい目となりそうです。国際学部の公募スタンダード方式で、グローバル専攻は合格最低得点率が65%と低くなっています(例えば文学部の英語英米文学専攻は78.5%)。法学部も合格最低得点率が69%(昨年74%)と低くなっています。

また、経営学部の中では会計学科とキャリア・マネジメント学科が経営学科や商学科に比べて低く、経済学部の中では国際経済学科と総合経済政策学科が経済学科に比べて5%ほど合否ラインが低くなっていました。

文芸学部の中では文化デザイン学科、総合社会学部の中では環境・まちづくり系専攻が心理系よりも4%低くなっていました。

これらの学部や学科、専攻を一般選抜の早目の日程で加えておくことをお勧めします。

【理系】

学部単位では、東大阪ではないのですが、生物理工学部、工学部、産業理工学部が例年通り合格点は低めとなっていました。和歌山の生物理工学部では人間環境デザイン工学科や食品安全工学科、生物工学科、遺伝子工学科の合格最低得点率が4割を下回っており、たとえ1教科で大きく失点しても合格できそうなラインとなっています。和歌山なら大阪から通学圏内です。

東大阪の理工学部の中では、理学科の化学コース、応用科学科、社会環境工学科、エネルギー物質学科がねらい目です。

奈良の農学部の中では農業生産科学科、生物機能科学科の合格ラインは低くなっており、公募でも55%ほど得点できれば合格できたようです。因みに水産学科は7割近くの得点が必要だったようです。近大マグロは高嶺の花子さんです。

もちろん興味・関心のない分野への受験を無理に勧めているわけではありません。但し、学問というのは幅広く、隣接分野なら研究対象が多少異なっても、その手法や習得できるアカデミックな知識では重なる部分もあります。学部内併願を考える場合の参考にしてもらえればと思います。

ところで、この「狙い目情報」ですが、世間に行き渡りすぎると競争相手が増えてしまって序列が変わるかもしれません。仲の良いお友達だけにこっそりと知らせる程度にしておいてください。