【エンパワメントスクール・ステップスクール】

学び直しや職業体験など、キャリア教育に重きを置いているこれらの学校ですが、通っている生徒の満足度も高く、地域から一定の評価を得ているようです。今回の希望調査では昨年から定員105名減少に対し、希望者は50名増加となっています。この学校の趣旨からすると希望者は全員入学できるような定員設定にしてもらいたいと思います。だれか何とかしてください。

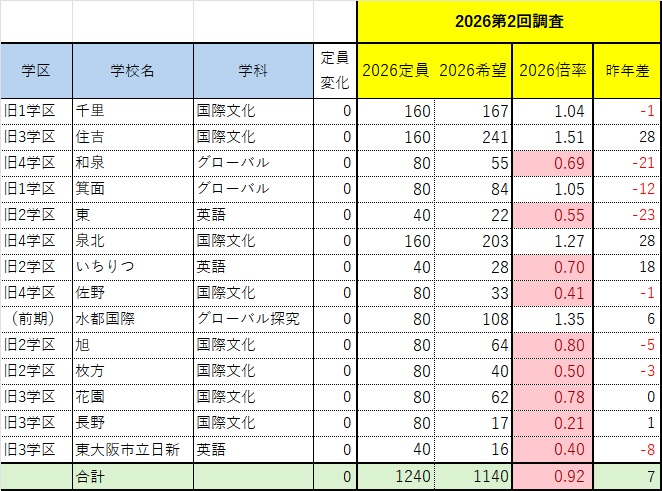

【国際系学科】

国際文化科やグローバル科など英語教育や国際理解に軸足を置いている学科について、抜き出して集計してみました。

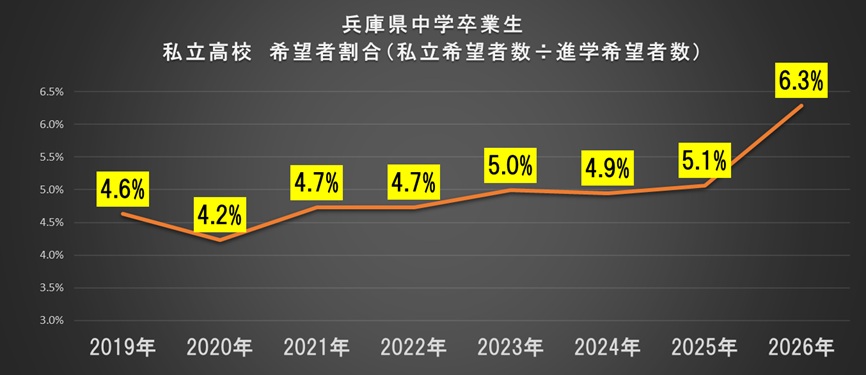

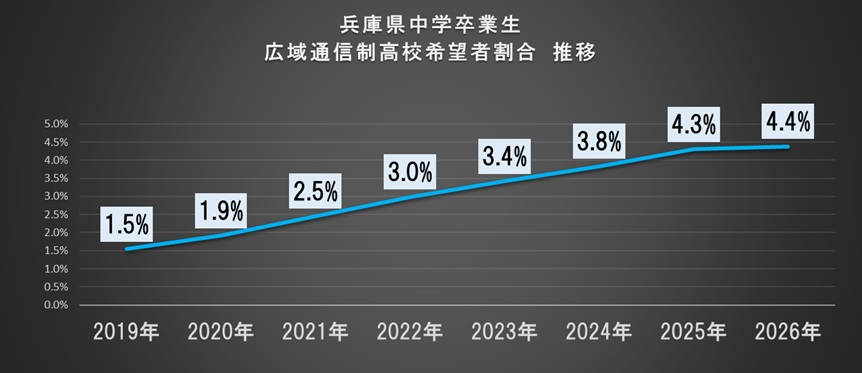

これらの学科が作られた30年以上前、公立高校なのにネイティブの先生による本格的な英語の授業受けられる、と大人気だったのですが、ここ近年では平均倍率が1倍を下回る状況となっています。海外からのリアルタイムのチャットや画像を楽しむことができるなど技術環境の変化や、語学学習の低年齢化もあると思いますが、長期留学や段階的な語学研修など本格的な海外体験ができる私立高校と比べると、相対的に公立の国際系学科の魅力が薄くなったのかもしれません。そろそろ改編の時期が来ているのではないでしょうか。

【普通科単位制】

各学区に設けられた全日制普通科単位制の4校についてです。戦前の旧制中学校からの伝統がある市岡と鳳、戦後の新設校を改組した府教育センター附属と槻の木とルーツは異なりますが、20年ほど前のスタート時には前期試験での募集が行われ、高倍率となっていました。実質2年半で高校卒業単位が揃い、大学入試に向けた準備に半年費やすことが可能、長期休暇も大学入試に向けた補習が実施されるなど、私立進学校のような(?)公立高校として人気だったのですが、特に関西で先行している大学入試の多様化、早期化の流れや、オンライン予備校など大学受験向けサービスの発展の発展などでその優位性を失ってきたように思います。そんな中で入試時期も10年前に後期に一本化されてから倍率が低迷し、それを遠因とする大学進学実績の低下と負のスパイラルに入ってしまったように思えます。これらの学校種についても議論の余地があるのではないでしょうか。

さて、2月1日からは関関同立即日分析が始まります。関関同立受験生の皆さん向けに最新情報をお知らせします。

大学受験生以外の皆さんに向けての記事はしばらくお休みとなり、再開は2月12日(木)の予定です。ご了承ください。