世界史探究の方でも書いた通り、日本史探究で使われた歴史総合はほぼ日本史内容とソフトな作りとなっていました。世界史と同じようにこちらもテーマ史のオンパレード。時代や分野ごとに人名や事柄を覚えるという昔ながらの歴史の勉強では点数が取れそうにないです。それはさておき任意に選んだ出来事とそれに対応する文を組み合わせる連動型の問題も出題されました。今後もこのタイプ、要注意です。

世界史探究の方でも書いた通り、日本史探究で使われた歴史総合はほぼ日本史内容とソフトな作りとなっていました。世界史と同じようにこちらもテーマ史のオンパレード。時代や分野ごとに人名や事柄を覚えるという昔ながらの歴史の勉強では点数が取れそうにないです。それはさておき任意に選んだ出来事とそれに対応する文を組み合わせる連動型の問題も出題されました。今後もこのタイプ、要注意です。

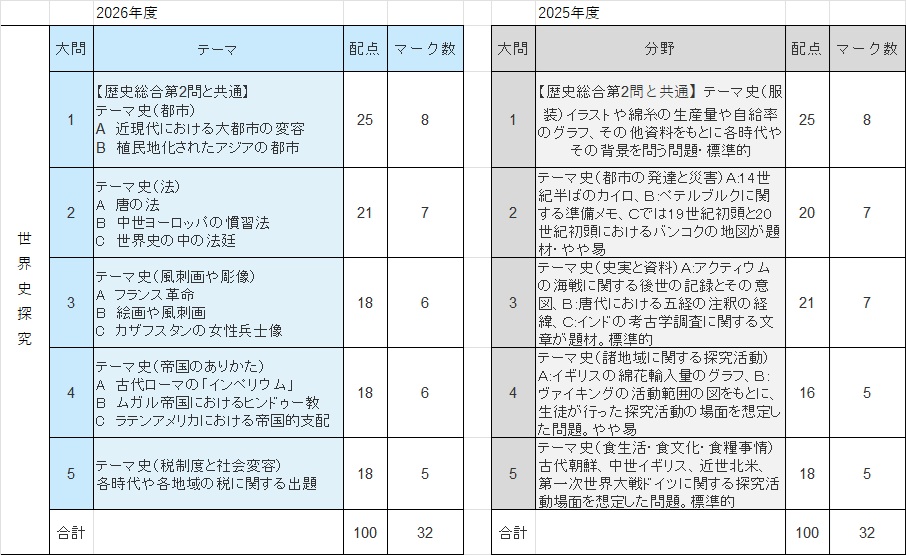

新課程入試での大学入学共通テストでは「歴史総合」も試験範囲に含まれることになり、日本史、世界史選択者にとっては戦々恐々だったのですが、初年度だった前回は、世界史探究にくっついている歴史総合はほぼ世界史内容の大問を、日本史探究にくっついている歴史総合はほぼ日本史からできている大問が使われ、ホッとしたものです。しかしもしかしたら初年度ボーナスか?と今回の動向にも注目していたのですが、昨年度と同じような配慮がなされたようでどうやらこの形が定着しそうです。

但し、今回の世界史もテーマ史のオンパレード。時代や地域による好き嫌いがある受験生にとっては厳しい出題だといえるでしょう。

そんな中で大問3にマンガの「ベルサイユのばら」が使われたのは驚きでした。しかし世代的に今の受験生はそんなに反応したようにも思えませんが・・・

全体の大問数も変化なしです。

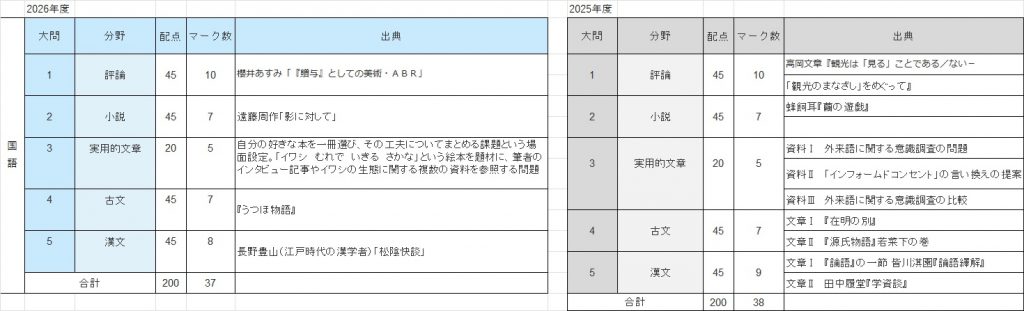

昨年度から出題された実用的文章ですが、場面設定の複雑さや文章量の多さから、難化したのではないでしょうか。とはいえ、配点が20点分ですから、それほど大きな影響はないかも知れません。漢文は日本人が書いた作品ということで特殊表現もなく、読みやすかったのではないでしょうか。

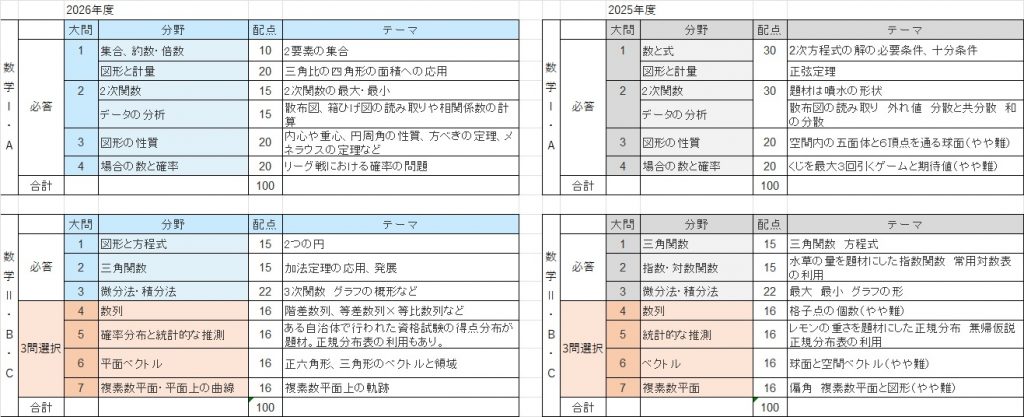

数学に関しては、これまた昨年とほぼ同じ構成になりました。数Ⅱ・B・Cは4題から3問選択という形もそっくりです。

数学Ⅰ・Aに関してはすべて必答タイプのまま、出題単元やその順番もほぼ変わらず。大問4のリーグ戦の確率の問題は条件を読み取る必要があり、すこし手間がかかったかもしれません。このようにちょっと変化球が入っていたので、平均点は下がりそうです。

一方、数Ⅱ・B・Cについては選択問題でそれほど変な出題が無かったので、平均点は上がりそうです。

今年の大学入学共通テストも大きな事件、事故もなく、無事終了したようです。受験生の皆さん、お疲れ様でした。

さて、ここから各教科に関して、昨年度との比較表を作りましたので見てみましょう。

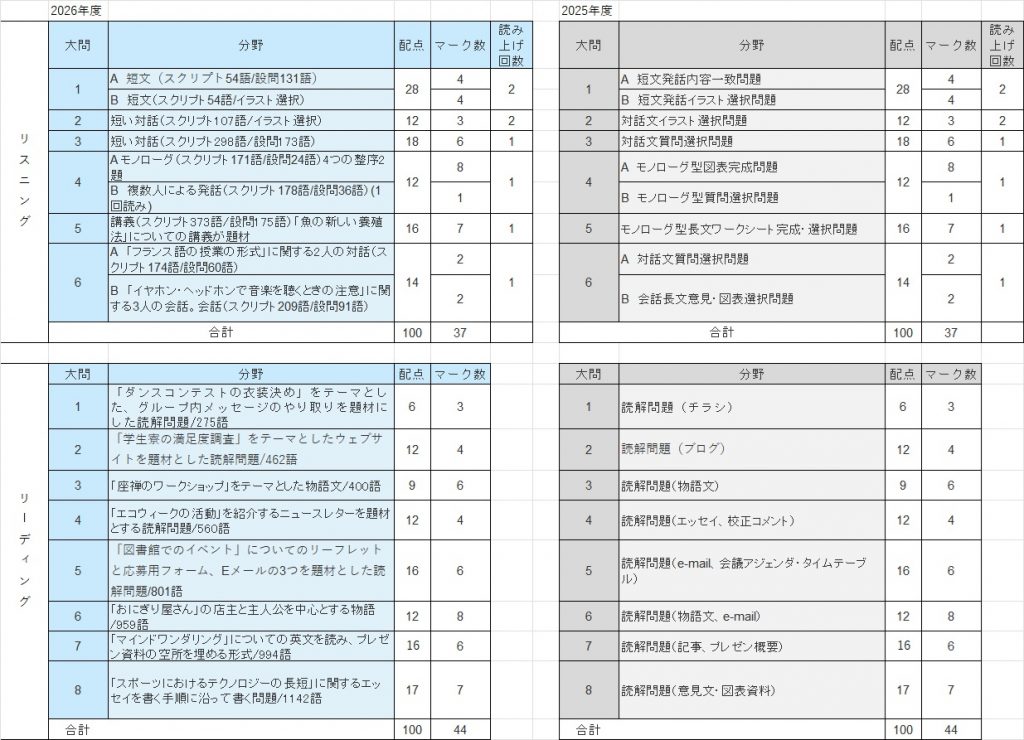

ご覧のように、英語はほぼ昨年度のスタイルを踏襲したようです。

リスニングについてはちょっと難しくなったとの意見が多いです。平均点は下がっているのではないでしょうか。

逆にリーディングについてはパターンが固定されてきたので、対策をしていた受験生は易しく感じたようです。登場する単語数は昨年、その前年に比べると2割近く減少しましたが、今年も昨年並みの約5,600語でした。その影響もあって少し平均点が上がるかもしれません。

4位=京都産業大学

公募制推薦や一般選抜、つまり学力試験での入学者の割合が高い事でも知られている京都産業大学ですが、こちらも過去5年間で最も多い出願数となりました。判定方式の追加などで実人数以上に志願数が増えているという見方もありますが、キャンパスが一か所にまとまっていることから生じる学部間の化学反応は、受験生にとっても魅力的なのではないでしょうか。

3位=龍谷大学

京都産業大学と同じく京都の大学ですが、文学部や心理学部など、文系の看板学部や学科が多いイメージです。こちらも2022年度には2万件ほどの出願数が、今年は4万件超えとなるなど、早い機会の入試の人気も高まってきているようです。

2位=追手門学院大学

2019年(令和元年)のキャンパス移転に始まり、国際教養学部の改組、法学部の開設、理工学部の開設、総持寺キャンパスの新校舎竣工など目まぐるしく動き続ける追手門学院大学ですが、推薦入試の出願数も、2022年度の1万4千件から2026年度2万7千件とほぼ倍増しています。学生の多くはJRや阪急の駅から徒歩で通学するのですが、もはや歩道のキャパがいっぱいです。茨木市(?)、大阪府(?)早く何とかしてください。

1位=京都橘大学

2021年度には工学部、経済学部、経営学部の設置、2023年度は総合心理学部を設置するなど拡大路線が続く京都橘大学ですが、看護学部や、救急救命・臨床検査の分野でも有名な健康科学部など医療系分野の人気も底堅い大学です。2022年度の志願件数は6千件ほどでしたが、今年は1万8千件となんと3倍!一昔のイメージとは全く異なる大学になっています。まもなく新校舎も竣工!新たな食堂や、各フロアでテラスに面した演習室や研究室などが設置されるようです。楽しみですね。

さて、明日は大学入学共通テスト+近畿圏私立中学入試の解禁日です。受験生の皆さん、お忘れ物の無いように準備の上、落ち着いて実力を発揮しましょう。鉄道事業者の皆様、気合入れて定時運行をお願いします。

そろそろ、各大学から推薦入試の志願者数などの数値が出そろってきましたので、今回は今年の志願状況が良かった大学をカウントダウン方式で紹介します。

今年度の推薦入試志願者数が1万人以上の8大学だけ抜き出して、隔年現象による影響を小さくするために、「2026年度入試÷(2022年度~2025年度までの平均)」という計算をしてランキングを作ってみました。

8位=武庫川女子大学

女子大としての募集最終年度ですので、今年の減少は致し方無いかなぁと思っていましたが、過去4年間との比較では108.1%と増加しています。この大学を志願する受験生にとって女子大かどうか、というのはあまり関係ないのかもしれません。

7位=近畿大学

過去5年間と比べると109.2%。出願数は2024年度から5万件を超えるマンモス大学ですが、今年も多くの志願者を集めています。今年が過去5年間で最多となっています。新たに設置された看護学部も大人気。一般選抜でも多くの受験生を集めることになるでしょう。

6位=関西外国語大学

外国語系統は渡航制限や観光業界の打撃などでコロナ禍の影響を大きく受けましたが、順調に戻ってきている印象です。2022年度には6千件台だった志願件数が今年は1万2千件と倍増しています。揺り戻しで今年度は昨年よりは減少していますが、長期的にみると好調だといえるでしょう。

5位=摂南大学

2022年度から少しずつ出願数が減少してきた摂南大学ですが、今年は過去5年間で最高の出願数となりました。昨年度オープンキャンパスにもお邪魔してみましたが、在校生や先生方総出で文化祭のような賑わいを見せていました。各学部の専門性の高さがこの大学の魅力だと思います。一般選抜でも多くの受験生が集まるのではないでしょうか。(続く)

大手予備校に多くの既卒生(浪人)があつまり、人気講師の授業には他のクラスからの「モグリ」も含めて1部屋に200名ほどの受講生であふれかえっていたのは昔のこと。特に受験機会の多い私立大学に関しては現役で入学する学生が大半となっています。最難関の国立を狙うのならさておき、私立大学では、既卒生は少数派だよね、という説を検証します。

大学入学共通テストの出願に関しては、既卒生が14%ほどですが、私立大学全体だと平均で10%と昔に比べると確かに低くなっています。しかし、分野ごとに差があるようです。最も高いのが医学部。既卒生の方が多くなっています。日本の医学部の定員は合計で約1万人ですが、そのうちの約4割を占める私立大学で既卒率が6割。別の資料によると国公立でも半数近くが既卒ですから、歯学部と共に「一浪は人並み」というのは今も昔も変わらないようです。

芸術・デザイン系統も2割近くが既卒生です。国公立の美術系も半数以上が既卒生という狭き門です。これは志望変更が簡単にできない分野だということが影響しているのかもしれません。一方で、一般文系では既卒率が1割以下となっています。というわけで、例えば経営学系統を考えているのなら、設置されている大学は多いわけですから、早い時期の入試も活用して併願を押さえておきましょう、となるわけですね。

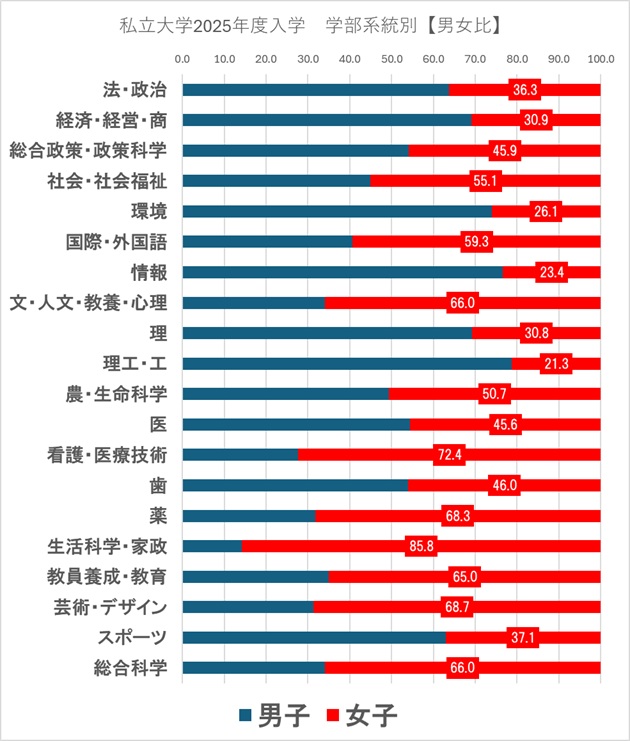

参考にしている資料に私立大学の入学者の男女比をまとめているものがありました。私立大学は大学入学者の人口比で8割近くを占めますので、全体傾向がわかると判断し、利用しています。

昔は法学、経営学などの学部も女子は少数派。理工系の学科で、在籍生全員男子というところもありましたが、今ではどうなのでしょうか。

たしかに昔から女子率の高かった文学、社会学、国際系は女子の方が多くなっていますが、法、経済系でも3割を超えています。理系でも生命科学~医療関連では女子が半数近くを占めています。最も少ない理工・工学系統でも女子は2割以上。男女比を気にして学部系統選びをする時代ではなくなったようです。

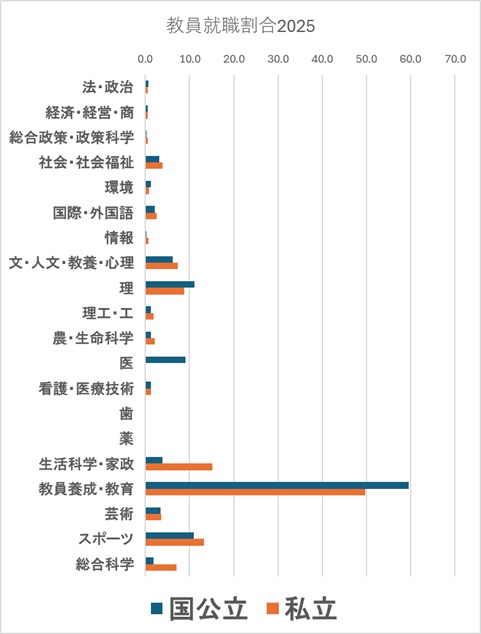

同じように教員についても数値をまとめてみました。大学で教職課程の単位を取れば教育学部卒業でなくても教員免許は取得できますので、あまり差が無いと思っていたのですが、おお?

教員養成系以外から教員になった割合は多くて1割程度、ほぼ居ない、という系統もあります。近年就職市場は活況を呈しており、一般企業の初任給の上昇などもあって、教員養成系以外からの教員志望の学生は減っているのでしょうか。一方で教員養成・教育学系統からの就職率が国公立で6割ほど、私立でもほぼ半数と高い割合になっています。やはり大学入学時点から教員志望の学生は、覚悟が違いますね。教員を目指すなら、教員養成系がお勧め、となりそうです。