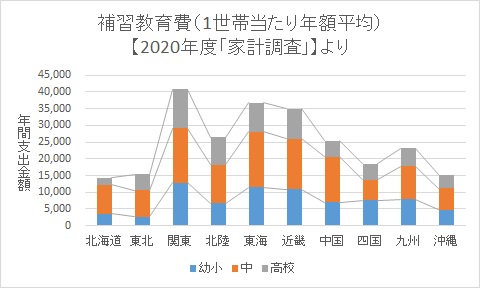

10年ぶりの第2回PIAAC(Programme for the International Assessment of Adult Competencies=国際成人力調査)には、31か国・地域から約16万人が参加しました。(調査期間:令和4年9月~令和5年8月)日本では無作為に抽出された5,165人が調査に参加しました。(調査期間:令和4年9月~令和5年4月)

詳細については文部科学省・国立教育政策研究所のHPに公開されていますが、その結果について国別のランキングを作成してみました。

第1回目と同じく3分野の順位を加えて、その少ない順を「総合順位」としてみました。

日本は頑張ってはいますが、第2位。首位は前回2位だったフィンランドに明け渡しました。フィンランドの人口は500万人ほど、つまり日本の20分の1ほどの国ですが、大学入学資格試験(日本の大学入学共通テストに近いもの)は年に2回行われ、すべてCBT(コンピュータを使ったテスト)で、しかも記述問題もある、という徹底ぶりです。前回4位だったスウェーデンやノルウェーも追い上げてきています。スカンジナビア半島が熱い!

前回最下位、今回下から2番目のポーランドは1990年代から市場経済化に舵を切りましたが、教育への予算支出が他の欧州諸国よりも少なく、教師の給与も低いといわれています。特に地方では学校の設備や教員確保も厳しい状況のようです。そんな中でも職業教育や技術教育には力を入れています。高等教育機関への進学率も上がっているようですから、次第に各国に追いついてくるでしょう。

今回から参加のチリはいきなり最下位。 政情不安を生むほどの経済格差の大きさが学力格差を生んできたといえますが、 義務教育は12年間で、公立は授業料無料となっているなど、日本よりも教育に対しては恵まれています。大学進学率も向上しており、今後は大きく改善してくることでしょう。