進路ガイダンスでお邪魔した記事三田松聖高等学校でしゃべってきました « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログを書いたのはもう3年前。最近時が経つのが早いわぁ。

1954年に湊川家政高等学校という女子校として神戸市兵庫区でスタートしたこの学校は、1956年に三田市に移転。2004年には共学化して現校名になっています。

スポーツも盛んで、先月滋賀県で開催された国民スポーツ大会にも8名の生徒が出場したそうです。一方で特進コースはもちろん総合コース、進学アスリートコースも含めると、卒業生の半数以上が4年制大学に進学する高校となってきました。

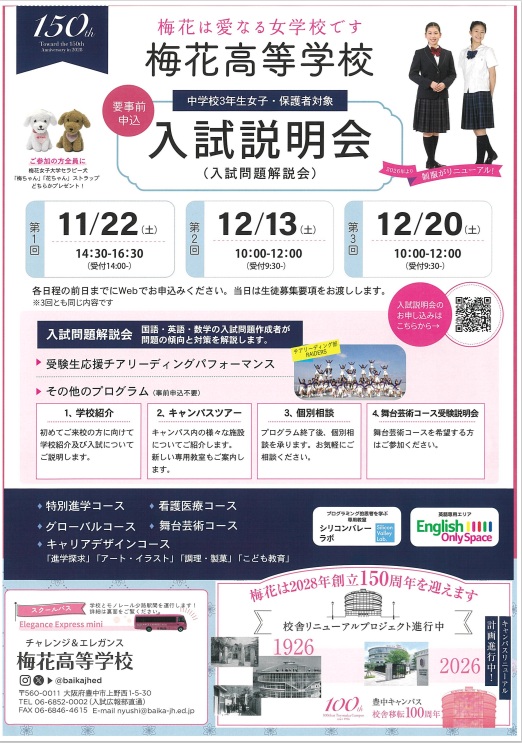

こちらの高校でも入試説明会が開催されます。一度広々とした学校を見てみてはいかがでしょうか。スポーツも勉強も思いっきりできる環境が揃っています。しかも駅から徒歩5分ですから通学は楽々です。説明会は予約制となっていますので、学校HPをご確認ください。