大阪工業大学からもオープンキャンパスの案内が届きました。というより、1コーナーの担当させていただくことになりました。8月3日、4日、11日は私たちが講演します。準備しなくちゃ。

それ以外にも多彩なプログラムが用意されています。受験生は予約してから参加しましょう。

大阪工業大学からもオープンキャンパスの案内が届きました。というより、1コーナーの担当させていただくことになりました。8月3日、4日、11日は私たちが講演します。準備しなくちゃ。

それ以外にも多彩なプログラムが用意されています。受験生は予約してから参加しましょう。

7月13日に新大阪で開催された「関西8大学大研究・早慶上理GMARCH大研究」ですが、今年も大盛況でした。コロナ禍による休止期間を経て、昨年から復活したのですが、昨年来場者1,720名に対し、今年は2,105名と22%増!ウチの生徒数はこんなに増えてはいないので、大学を比較して選ぼう、またはもっと詳しく知りたい、という動きが活発になっているのでしょうか。暑い中ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

関西8大学の入試担当者による講演も大盛況でした。今年は甲南大学説明会場の来場者数が明らかに昨年より増えていました。受験日程を変えるなど、入試改革の効果が早くも表れているようです。近畿大学も広い部屋が満席状態。やはり人気は高いようです。教育技術研究所の分析講演など当社社員によるコーナーも好評だったのですが、特に「推薦入試突破ガイダンス」が満席状態の人気となっており、受験生ニーズの変化も感じられました。

ここで業務連絡、いくつか落とし物・忘れ物が届いておりますので、お心当たりの方は各教室までお問い合わせください。

(続き)

新千円札=「近代日本医学の父」北里柴三郎

18歳で「西洋医学所」(現:熊本大学医学部)に入学した北里柴三郎はオランダ語を1年で習得し、2年目からはオランダ人教授の通訳を務めるようになりました。23歳で東京医学校(現:東大医学部)に進学し、その後ドイツ、ベルリン大学に留学し、コッホの下で血清療法という画期的な手法を開発し、世界から注目されるようになります。しかし上司にあたる東大教授の論文の内容を否定する指摘をきっかけに、森林太郎(森鴎外)ら東大教授陣を敵に回すことになり、帰国後国内で研究する場を失うことになりました。そこで福沢諭吉による資金援助で「私立伝染病研究所」を設立します。この研究所は国からの予算もついて「国立伝染病研究所」と発展しましたが、その15年後になんと確執のある東大の管轄になってしまいます。

そこで、北里はその研究所の所長を辞任し、私費を投じて「私立北里研究所」を設立します。それが現在の北里大学の母体となっています。北里大学は今日では東京白金、神奈川、青森にキャンパスを持ち、医学部に加えて獣医学部、薬学部など医療系を中心に8つの学部、7つの研究科を持つマンモス大学なのですが、運営する学校法人名は「北里研究所」と創立時の伝統を守っています。

福沢諭吉は1901年に亡くなりましたが、その16年後、慶應義塾大学に医学部(当時の組織名称は慶應義塾大学部医学科)の設置が許可されます。そこで福沢諭吉の長年の恩義に報いるべく、北里は生涯無給で学長を引き受け、医学部に超一流の研究者をそろえ、その発展に協力したのでした。

というわけで、新しいお札が手元に来たら、今日の多様な学校が生まれたきっかけについて一度考えを巡らしてみてはいかがでしょうか。

(続き)

新5千円札=「女子に高等教育の門を開いた」津田梅子

津田塾大学の始祖として知られていますが、日本最初の女子留学生5名のうちの1人でもあります。5名のうち2名は体調不良等でほどなく帰国しますが、残った3名は11年間もの間アメリカで勉学に励みます。

帰国後、華族女学校(現:学習院女子中高)で英語教師となりますが、3年後に再びアメリカに留学し、次は3年間生物学の研究を行います。帰国後には華族女学校の教員に復帰しますが、女子高等師範学校(現:お茶の水女子大学)の教授も兼任しています。その後、最初にともに留学した2名の協力に加え、新渡戸稲造らの支援も得て「女子英学塾」を設立します。その後数度の移転を経て、規模が大きくなっていきました。しかし津田梅子は体調を崩し1929年に64歳で旅立ってしまいます。その4年後には「津田英学塾」と校名を改め、理科を併設して「津田塾専門学校」となり、戦後には私立女子大の最高峰と評される津田塾大学へと発展したのでした。自由で自立した個人としての女性の社会参画を目指し、個性を重視し全体主義を排する教育方針は、校歌、校章、校旗はあえて持たないという形で今でも受け継がれています。(続く)

20年ぶりの新紙幣が7月3日に発行されました。そこに印刷される肖像も一新されるのですが、今回の紙幣に登場する方々と学校について調べてみました。

新1万円札=「近代日本経済の父」渋沢栄一

現在のりそな銀行やみずほ銀行のルーツである銀行の設立をはじめとして、多くの銀行の設立やその支援を行い、東京電力や東京ガス、日本経済新聞、キリンビール、サッポロビールの設立にも関係するなど実業家として知られていますが、学校の設立や運営にも協力しています。大倉喜八郎が設立した大倉商業学校(現:東京経済大学)や新島襄の同志社大学、桂太郎の拓殖大学の支援に加え伊藤博文、勝海舟らと共に日本女子大学を創立するなど、一人の人間が行ったとは思えないほど多くの学校の設立や支援を行いました。

(続く)

共に未就学児童を対象とはしていますが、文科省が管轄している幼稚園と厚労省管轄の保育園は、その目的もそこで働くための資格も異なっています。共働き家庭にとって保育園は欠かせないのですが、教育機関である幼稚園にも通わせたい、というニーズが高まっていたのですが、平成18年(2006年)の第164回通常国会で成立した「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」を法的根拠として認定こども園制度」が始まりました。

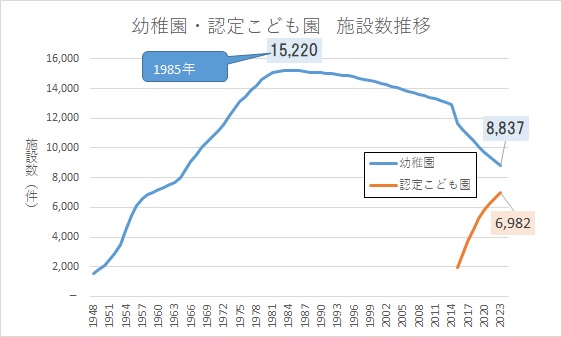

ここで「保育教諭」として働くためには基本的に保育士と幼稚園教諭両方の資格が必要になります。そこでそのニーズはどのくらいあるのかを知るために施設数は現在どのくらいの数になっているのか、政府統計から調べてみました。

すると最多の1985年には全国で15,220園あった幼稚園は、昨年度は8,837園と半減しているのですが、こども園は毎年急増しており、昨年度で6,982園と幼稚園に迫る数となっています。

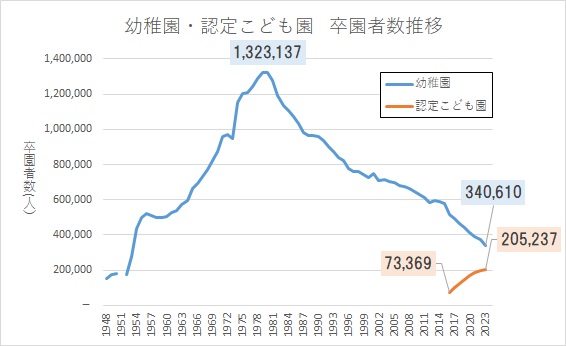

一方、卒園者の数も同じように政府統計で調べてみました。すると幼稚園では1980年には最多の1,323,137名だった卒園者数が昨年は340,610名、約1/4に激減しています。

というわけで、これから幼児教育の分野で働きたいと考えている皆さんは、保育士と幼稚園教諭両方の資格を取れる学校を選んだ方が良いでしょう。

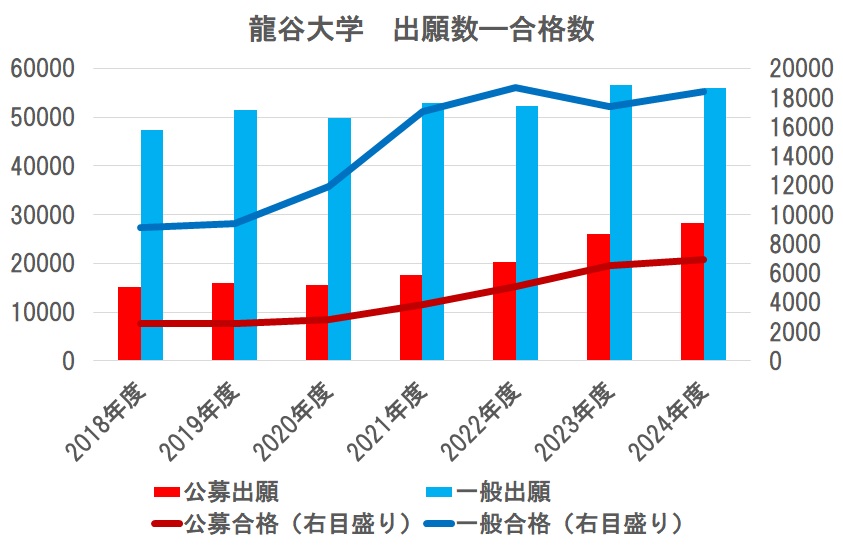

最後に学部改編や社会学部の移転などで話題を集めた龍谷大学の状況を見てみましょう。

公募も一般も志願者数に関しては右肩上がりの絶好調です。しかし他大学との併願が増えたということでしょうか、公募制推薦手続き率に影響を受ける一般選抜での実質倍率は2019年度から次第に低下しており、今年度は平均倍率が3.04倍と2022年度の2.79倍に次ぐ低い水準となっています。そこで、受験者の学力層の変化が無いと仮定すると、龍谷大学も京都産業大学と同じように難易度が下がっており、逆に言えば今がチャンスだといえるでしょう。

どの学部が特に狙い目なのか、詳しくは7月14日に開催します「2024関西8大学-早慶上理・GMARCH大研究」でお伝えします。お楽しみに。(ここで学校の先生方への業務連絡です。このイベントでは教員対象説明会も予定しております。7月14日(日)10:30~11:30となっております。進路指導の先生方、高3の担任の先生方はよろしければお越しいただければと思います。よろしくお願い申し上げます。)

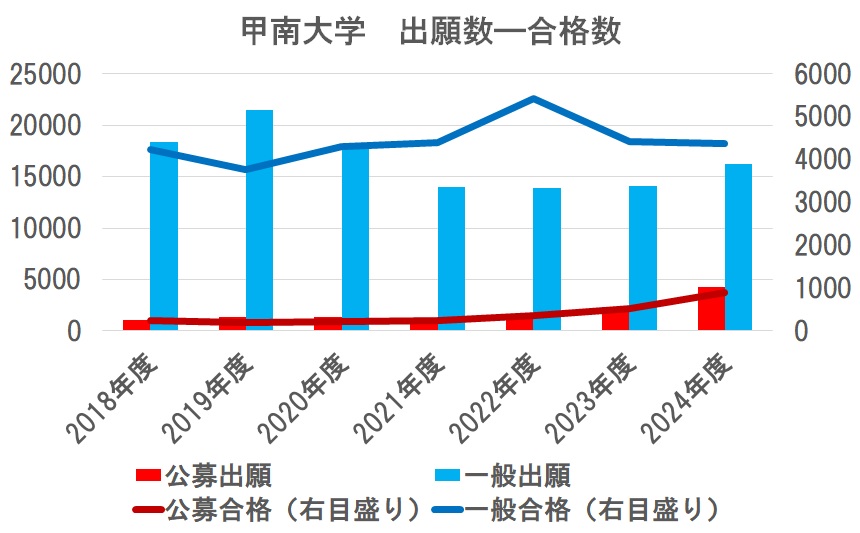

これまでは記述問題があり、しかも面接が必要だった甲南大学の公募制推薦入試ですが、本年度入試からオールマーク、面接廃止と受験生にとっては大きく受験しやすくなりました。その結果平均倍率は4.73倍と2022年度の3.12倍と比較すると大きく難化したことがわかります。その影響でしょうか、一般選抜での志願者数も増加し、結果的にそちらの平均倍率も上昇しています。2025年度入試では日程変更もありますので、実質倍率がどのように動くのか予想が付きません。受験生は要注意です。

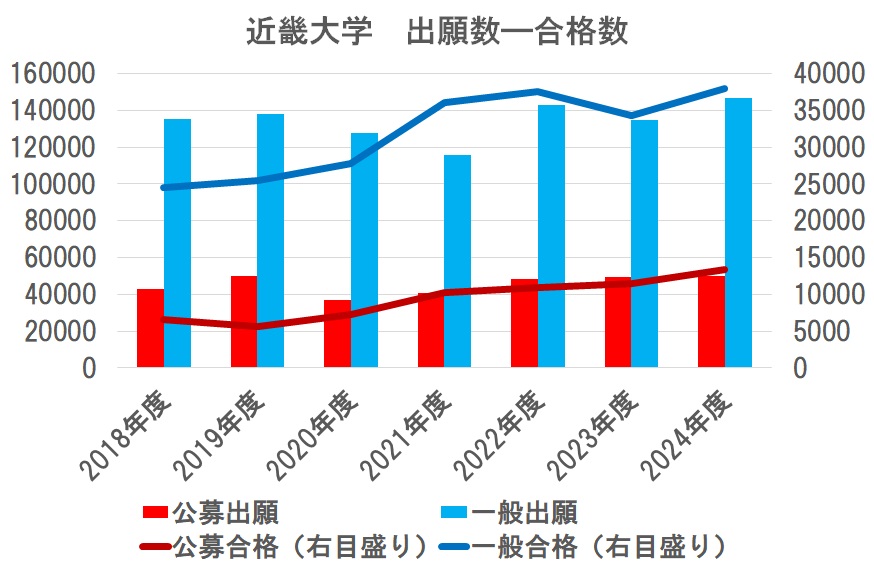

出願件数では今年も日本最多となった近畿大学ですが、公募・一般どちらでも出願数が増加しています。公募制推薦での合格者数は1万3千件を超える規模になり、平均競争率は3.75倍となりました。平均倍率が8.83倍だった2019年度入試と比較すると、半分以下となっています。但し、これも全体的に楽になったわけではなく、建築や総合社会、文芸、情報は高め安定。医学部は毎年難化が続き、ついに今年は9.26倍となっています。これらの学部を考えるときには併願作戦が重要になりますね。

関関同立の4大学と異なり産近甲龍の4大学は年内に行われる公募推薦による募集枠も大きいので、併せて推移のグラフにまとめてみました。

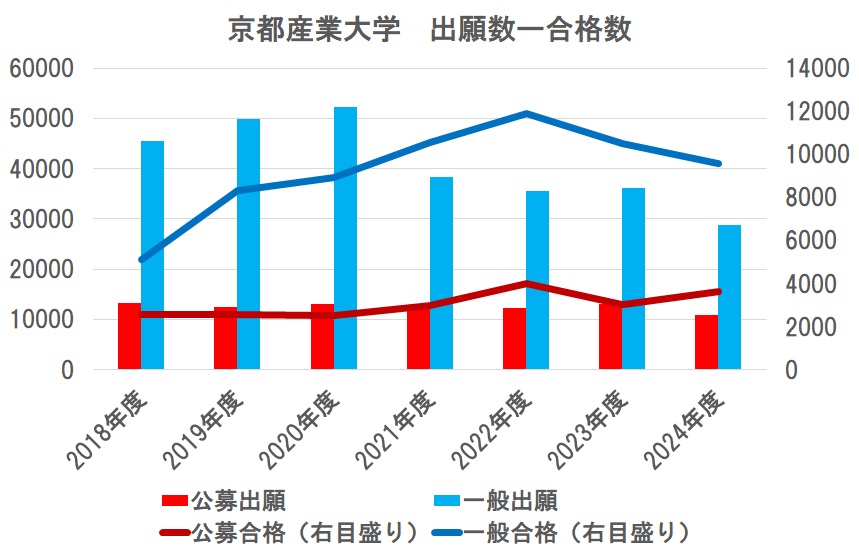

学部の改編や増設で受験者数を順調に伸ばしてきた京都産業大学ですが、その動きが止まった2021年度入試から出願数が減少しています。この分公募制推薦での合格者を増やして年内に入学者を確保する作戦に出るかとも思われましたが、それほど合否ラインを下がるということはありませんでした。従って一般選抜での平均倍率が下がったのですが、情報理工学部は4.65倍、現代社会は3.76倍と高い倍率になるなど専門分野による差が開いたイメージです。