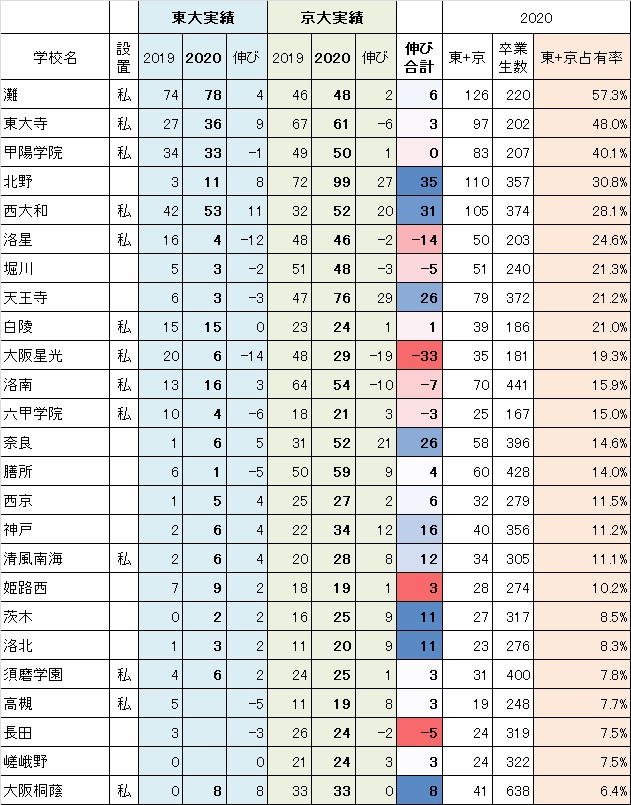

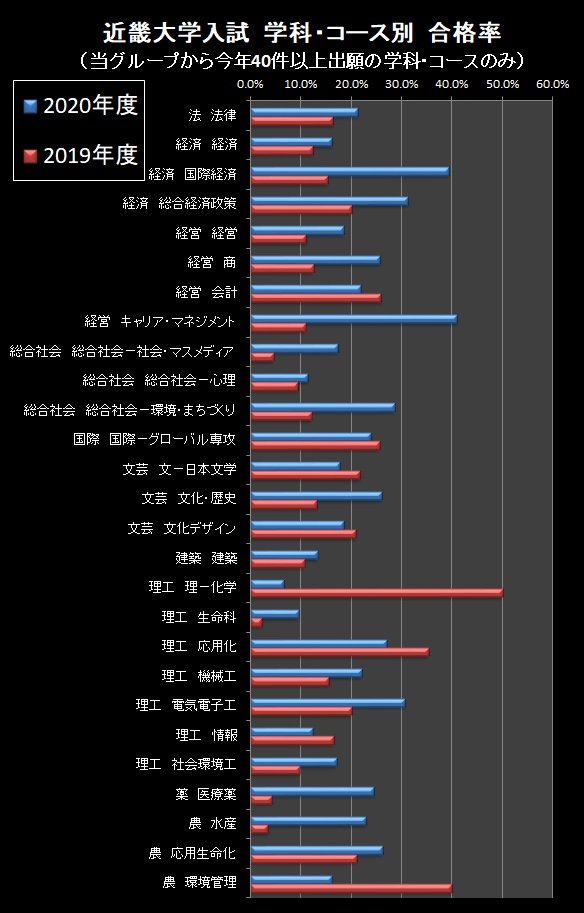

2020入試でも出願者数が日本一になった近畿大学の入試についてです。 どこの模擬テストでも、過去の成績と昨年の合否結果をもとに合否判定をしており、その結果を見てから出願しますので、難易度に変化がなければ、どの学部でも似たような合格率になるものですが、今年はどうだったのでしょうか。開成教育グループからは54の学部・学科・コースへの出願がありましたが、そのうち40件以上の出願がなされた27学科・コースについて合格率を計算してみました。(合格率=合格件数÷出願数で計算していますので分母には受験しなかった数も含まれています)

ご覧のように経営、経済が上位を占めています。つまりこの棒グラフが長い学科・コースでは昨年よりも難易度が下がったと考えられます。ここ数年は「文高理低」といわれるように文系学部・学科の人気が高まり、難易度が上がる傾向がありましたが、ここに来てひとまず揺り戻しが来たようです。 一方、合格率が低い募集単位を見てみると、建築や心理は専門性の高さから強気の出願が多いので、合格率も例年このようなものですが、理工の情報、生命科学、化学が昨年よりも難化したようで、昨年までのデータをもとに出願してもなかなか合格通知が来なかったようです。出願件数が少ないのでこのグラフには載せていませんが、農学部の農業生産や広島の工学部、福岡の産業理工の建築・デザインなども昨年よりも厳しい結果になっています。

次年度に向けては、このような理系回帰現象に加え、今年のコロナウイルス騒動の影響による、国際・観光系から通信・データサイエンス系への志願者の流入、さらにバイオサイエンス系の人気再燃も考えられます。過去の情報だけでなく、今年は特に模試の志願動向にも注目する必要があるでしょう。