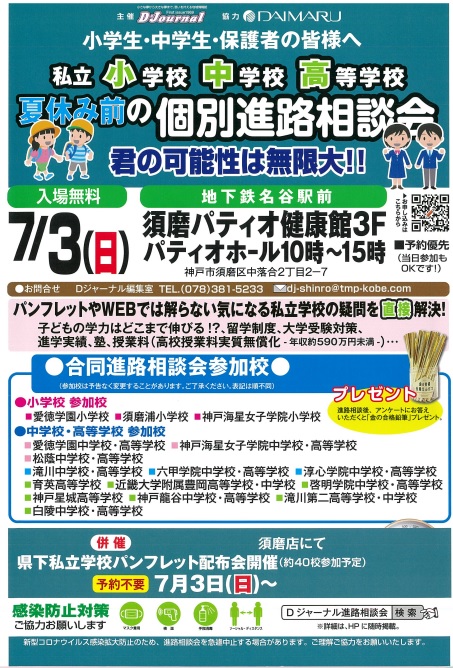

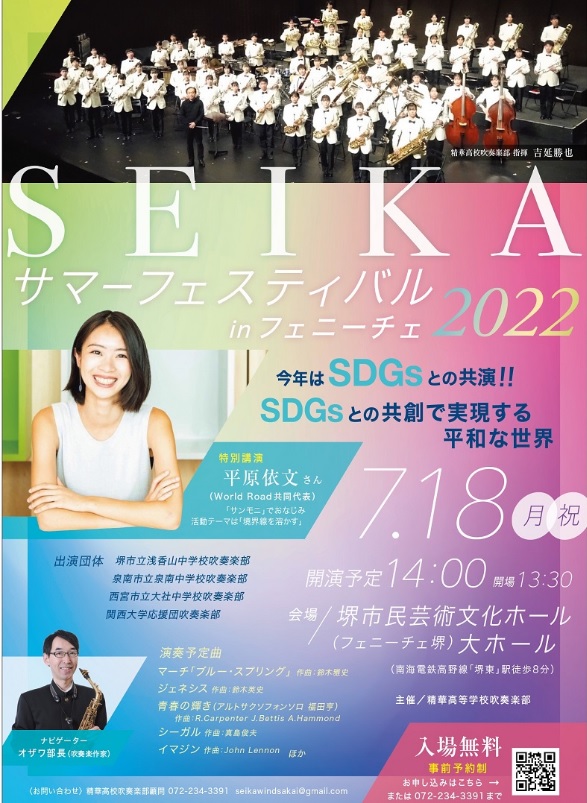

7月です。梅雨も明けました。夏です。夏といえば吹奏楽。2020年はコロナ禍でコンクールそのものが中止になりましたが、今年は大阪では7月末からの各地区大会からスタートし、勝ち進めば8月の府大会、関西大会、10月の全国と長い戦いが続きます。

昨年は関西大会まで進んだ精華高校の吹奏楽部、もちろん今年もコンクールに参加すると思うのですが、なんとその前の週に別の本番をやってしまうという驚きの企画です。

精華高校単独ではなく、西宮市立大社中学校、泉南市立泉南中学校、堺市立浅香山中学校、関西大学応援団吹奏楽部とのコラボとなっています。お?演奏曲目に今年のコンクールの課題曲が2曲も含まれているぞ。譜読みが間に合いません、などと弱音を吐く部員は一人もいないのでしょう。頼もしい限りです。

事前予約制となっております。吹奏楽に興味のある中学生は是非どうぞ。