上町台地に建つ【清風中学校高等学校】にお邪魔してきました。地下鉄谷町線谷町九丁目駅から徒歩7分程。近鉄上本町駅より徒歩3分で到着する大阪市内にあって通学の利便性も高い学校です。その都会のど真ん中に約3,000名の生徒を収容する3棟の校舎は圧巻です。特に4車線の道路をまたぐ渡り廊下である歩道橋は存在感がありました。

今回は、3つのポイントを見学させていただきました。

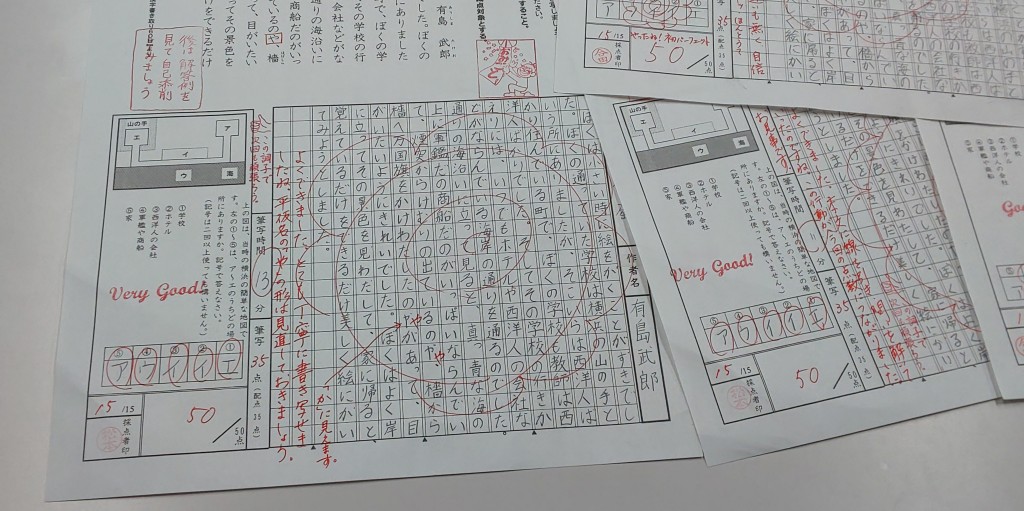

まず1つ目。大学入試を見据えた学習指導の一つして、【国語力アッププロジェクト】が行われています。その具体的な内容として「読書感想文指導」「小論文指導」が中学1年生~高校3年生まで続いていきます。今回はその前哨戦的なものとして書写指導の添削を見せていただきました。キッチリと写す。正確に写す。時間内に写す。その全てが完璧になることを目指して何度も何度も書く練習をしているということです。

この個人指導部屋の横には、アクティブラーニングを行う部屋があり、独特な机を使用して3人一組で実践されています。内容についは、綿密に計画された内容で緻密に取り組みそして結果(成果)を出すプログラムが用意されています。

その後は、図書室も覗かせていただきました。(チラシに掲載されています。)