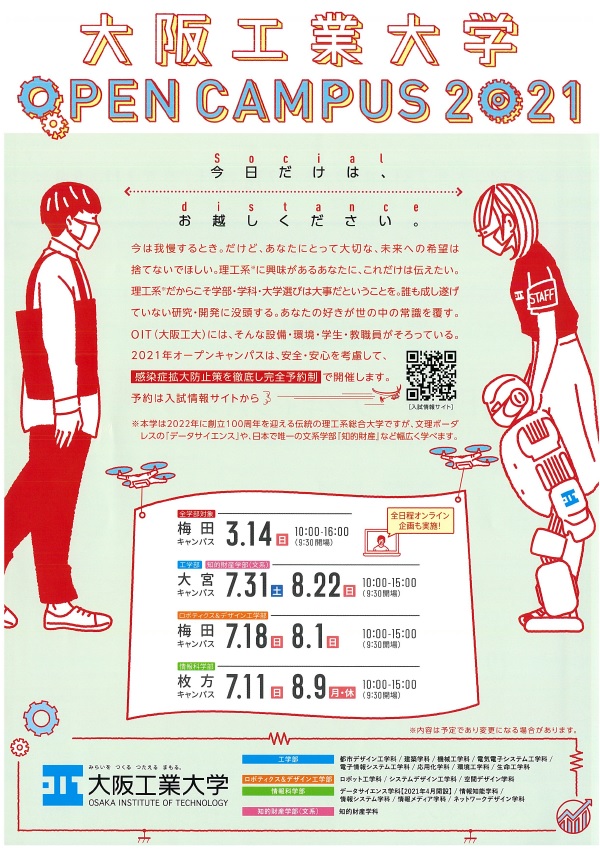

大阪工業大学 オープンキャンパス

2021年3月9日何とか緊急事態宣言が解除された大阪ですが、大阪工業大学から「対面型」オープンキャンパスの案内が届きました。版画調の垢ぬけたデザインが目を引きます。次の日曜日には阪急梅田駅東側すぐの「梅田キャンパス」での開催です。

研究室見学や学生団体の実演、個別相談コーナーもあります。完全予約制となっていますので、申し込みは大学のHPからどうぞ。

何とか緊急事態宣言が解除された大阪ですが、大阪工業大学から「対面型」オープンキャンパスの案内が届きました。版画調の垢ぬけたデザインが目を引きます。次の日曜日には阪急梅田駅東側すぐの「梅田キャンパス」での開催です。

研究室見学や学生団体の実演、個別相談コーナーもあります。完全予約制となっていますので、申し込みは大学のHPからどうぞ。

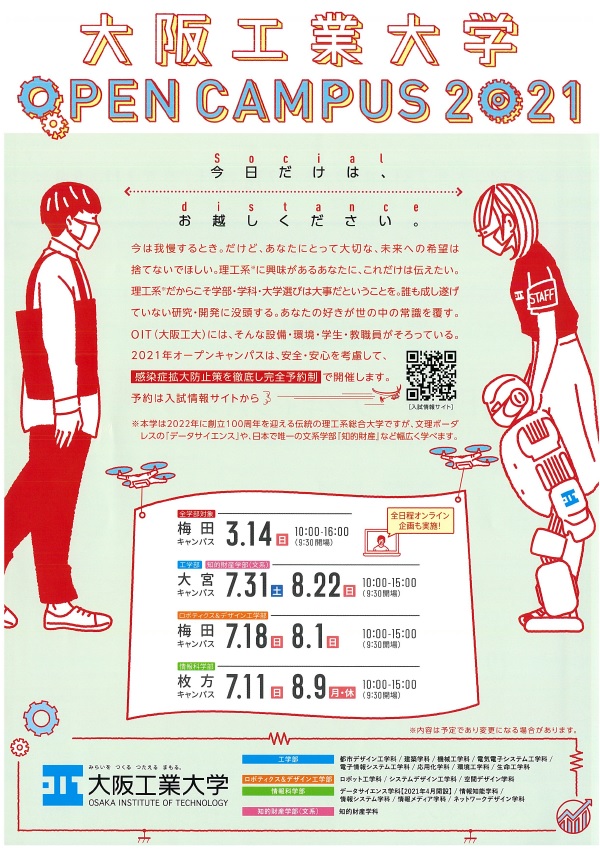

昨年からのコロナ禍の影響で1年間飛んでしまったノートルダム女学院オーケストラクラブの定期演奏会、ようやく再開です。前回と同じびわ湖ホールの大舞台で演奏を楽しむことができそうです。入場料無料、是非皆さんお越しくださいと言いたいところですが、やはりこのご時世ですので座席を間引いての全席指定となっています。ローソンチケットから事前に座席券を手に入れてください。因みにプログラムは有名なバレエ音楽2曲に続けて、ドヴォルザークの交響曲第6番。1880年に作曲されたこの交響曲は、作品としては6番目なのですが、初めて出版されたために戦前には第1交響曲もいわれていたものです。因みにその後第7番が第2交響曲、第5番が第3交響曲として出版され、そんなわけで有名な「新世界より」は第9番ですが、戦前のレコードには第5交響曲と書かれており、CDの時代になっても「SymphonyNo.9(5)」という妙な表記のものが売られています。ややこしいですね。それはさておき、ノートルダム女学院の皆さんが1年間のお休みを経て演奏するこの曲が、始めて出版されたドヴォルザークの交響曲というのも再スタートを感じさせるフレッシュな選曲です。演奏機会がそれほど多い曲ではありませんが、3拍子の心おだやかな旋律から始まるこの作品、聴いてみては如何でしょうか。あっ、「楽曲選びの道しるべ」になってしまった。 小中学生の音楽好きの皆さんには、「オーケストラクラブ推薦入試」というのもあります。詳しくは学校ホームページをご覧ください。

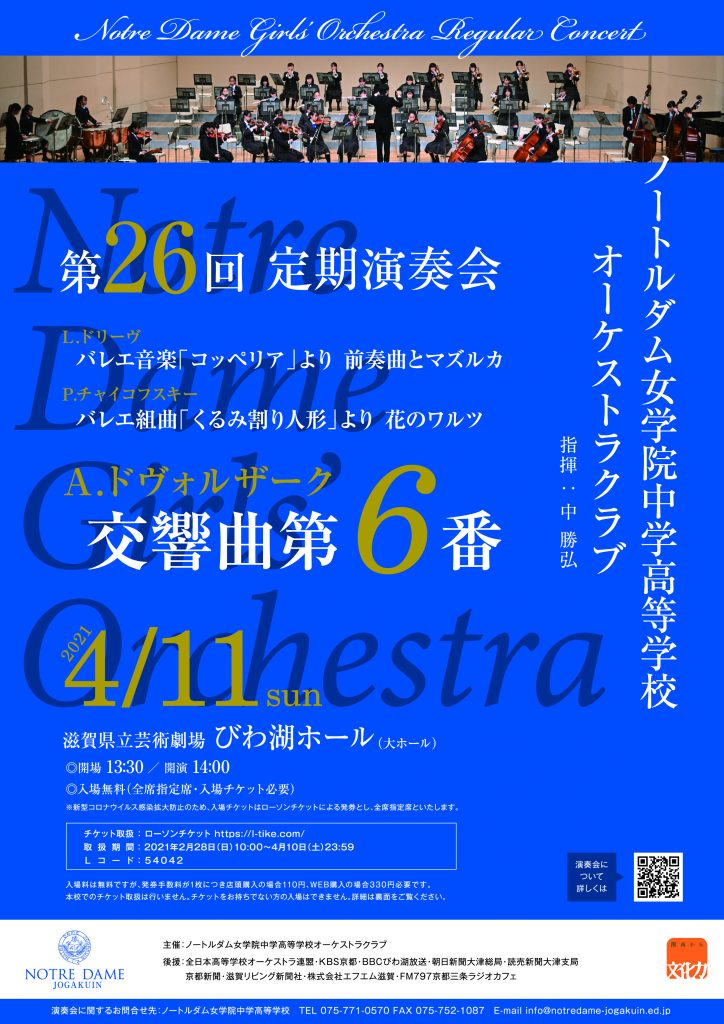

では、産近甲龍に関してはどうでしょうか。当グループからの京都産業大学への出願は4割減と記録的なマイナスになりました。但し、合格は23%減。ウチからは合否ラインの受験生が減ったことがわかります。一方近畿大学はほぼ昨年通りの出願だったのですが、合格者は27%増で、入学者は14%増。甲南大学は例年ウチからの受験も少ないので少し極端な数値になっていますが、それでも合格者の減少幅の方が小さいことがわかります。今年多くの受験生を集めた龍谷大学、当グループからは昨年並みの出願でしたが、合格者は2割以上増加、しかし入学者は昨年よりもちょっと少ない感じです。

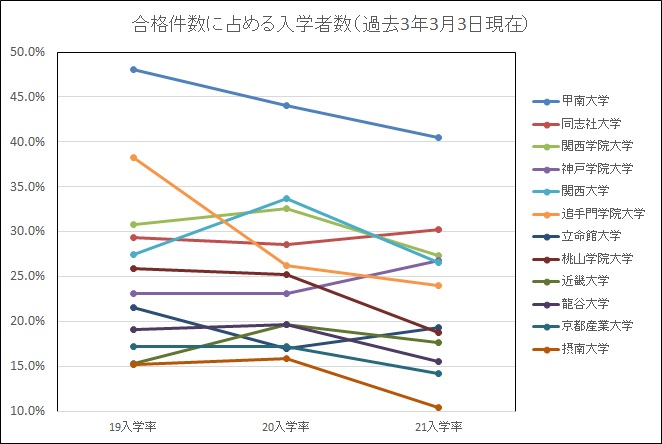

さらに過去3年間の3月3日時点での入学率を12大学について調べてみました。すると、過去よりも低下している大学が見られます。ということは残念ながら合格通知がまだ届かない受験生も、繰り上げ合格通知がくる可能性も考えられますよ。

ところで、件数はまだ少ないのでここには数値を上げませんが、東洋大学、日本大学など首都圏の大きな大学に関しても合格率が大きく上がって、入学率が下がっています。首都圏でも何かが起こっています。次年度も要注意です。

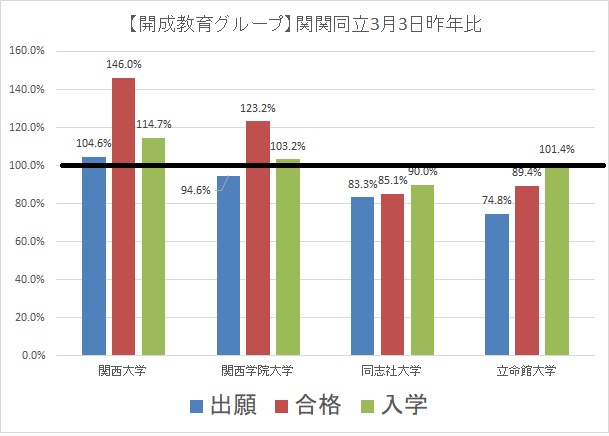

3月に入り、大学の合否結果が次第に明らかになってきました。そこで、3月3日の当グループの合否結果を元に、中間集計をしてみたいと思います。元データは推薦系の入試から2月入試まですべての出願、合格、入学者数を合わせた件数です。ここの「入学者」とは「入学手続きをした人数」ではなく、進学先として選んだ人です。

まず、合格者数は、関西大学、近畿大学、龍谷大学で過去最高を記録しています。と、自慢めいたことをここに書くと、「どうせ大量に出願させて、数は増やせても、合格率は下がっているんじゃないの?」と意地悪な噂を流されそうなので、そうではございませんというお話をしたいと思います。

確かに関西大学の出願は、昨年比104.6%と増えています。しかし、合格者数は昨年同日比、146%。3月入試がなくなったため、同日で比較すると有利にはなるのですが、それにしても昨年よりも約200件多くの合格通知を頂戴しました。受験生も担当の先生もよく頑張りました。入試情報室もちょっと頑張りました。 一方関西学院大学では出願が昨年比94.5%、しかし合格件数は123%。えへん。 同志社大学は出願が減った分、合格も減っています。立命館大学は共通テスト利用を中心に出願が25%以上減少しましたが、合格件数は昨年比1割減と踏みとどまっており、結果的に昨年とほぼ同数が入学させていただきます。(続く)

まだ共通テスト利用の出願が続いている関西学院大学ですが、並行して次の年度の募集作戦が動き出しました。ご覧のようにまだ、対面でのイベントは動員の面でも、運営の面でも難しいとの判断でしょうか、今年はオンラインでの開催となります。タブレットなどの機器やwifiの整備など家庭でのオンライン環境も向上してきましたので、参加できる高校生もこの1年で増えたことだと思います。

ご覧のように詳細なタイムスケジュールによると、学生が企画したものもあるようです。詳しくは大学HPをご覧ください。

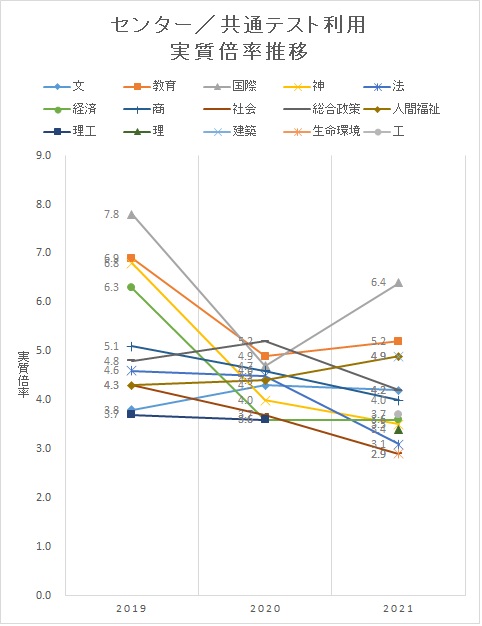

実際に試験会場に行かずに合否が決まるこの方式を利用したのかもしれません。因みに国公立との併願率が高い同志社を確認してみますと、共通テスト利用の出願が政策は110%、経済101%と増えている学部もありますが、全体では78%に留まっています。昨年のセンター利用の実質倍率がグローバル地域文化で8.2倍、心理が6.0になるなど、同志社の共通テスト利用はハードルが高すぎるため、今年の出願が抑制されたのではないでしょうか。

まだ、3月入試も残っていますので、4月に入ればもう少し詳しく分析してみたいと思います。

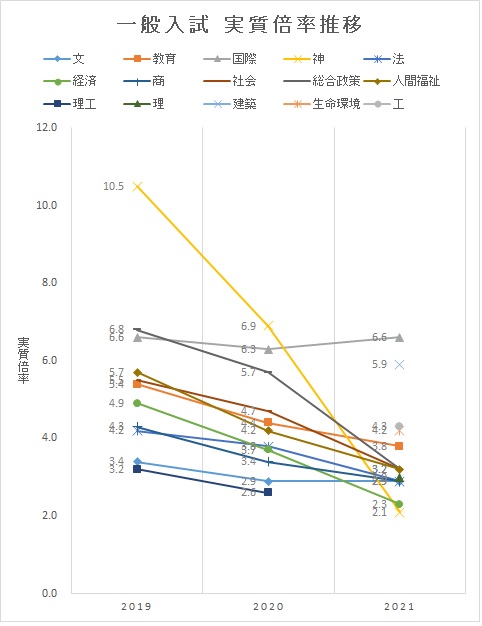

関西学院大学のホームページに出願者数や合格者数などの入試統計が出ていましたので、分析してみました。出願者数÷合格者数で実質倍率を算出し、3年間の推移を出してみました。

2021年度入試では、地方からの流入減、早めに入学校を決めるという受験生心理も働いて関西の私立大学は軒並み一般入試の出願者数が減少しています。そんな中で関西学院の一般入試も例外ではなく、募集が少ないため極端な動きになっている神学部は除いたとしても、ほとんどの文系学部が実質倍率を落としています。但し、コロナ禍の影響で、全国的には出願が抑制された「国際」が関学の場合、2019年度水準まで競争倍率が戻っています。関学の「国際」のブランド力を感じます。 学部改編が行われた理系学部に関してですが、昨年の理工学部が2.6倍だったのに対し、理は3.0倍、建築は5.9倍、生命環境は4.2倍、工は4.3倍(4学部合計で4.0倍)と一気に難化した形です。受験生にとっては厳しい戦いになったわけですが、大学としては専門分野をあえて絞ることで志望動機が明確で意識の高い受験者を集めることができたという事になりそうです。(続く)

以前このエントリーでも紹介しましたが、中学募集でも、高校入試でも多くの受験生を集めている大阪市旭区の常翔学園。こちらも動き出しが早いです。高校からの入学者が確定したばかりのタイミングで学校見学会を開催します。お?このチラシ、新しい制服です。チラシではわかりにくいのですが、実物はもっと高級感のある色合いで、その色を「常翔ボルドー」というのだそうです。

それはさておき、こちらも施設見学の機会も用意されているようです。小学生と保護者の皆さんは一度お出かけになってみては如何でしょうか。バスの本数の多さにも驚かれることでしょう。

こちらは土曜日4日(各回2本立てですから、合計8回)に分けて行われる入試関連イベントです。やはりこちらもコロナ禍への対応でしょう、対面ではありますが、各回10名限定となっています。先生方も大変です。

さて、立命館宇治といえば国際バカロレアを導入し、校長先生も外国の方という国際色バリバリの学校です。8割以上の卒業生が立命館大学に進学しますが、学生の半分以上が海外からの留学生で成り立っている立命館アジア太平洋大学への進学や、海外の大学、国公立を目指す学生もいるようです。実はこの学校のテラス付きの食堂、京都の大学生協では最大規模の立命館大学生協が運営しており、多彩なメニューとそのお味も定評があるとのことです。 と、このように恵まれた施設見学も兼ねて、一度訪れてみては如何でしょうか。こちらも学校ホームページからの申し込みとなっています。定員が少ないのでお早めに。

今年も多くの受験生を集めた、大阪城のお向かい(というより大阪城が裏?)の追手門学院大手前中学校から案内が届きました。まだまだコロナ禍の影響もありますので、安心安全のZoomを使ったオンライン開催です。

追手門学院大手前中学校といえば、世界大会レベルのロボットサイエンス部の活躍でも有名ですが、どの科目の授業でも探求活動を導入し、ICTを利用した最先端の学習が行われています。そのような授業はやはり体験するのが一番。今回の「プレオープンスクール」でも10種類以上の魅力的な体験プログラムが用意されているようです。小学生の皆さん、如何でしょうか。詳細・申し込みは学校HPからどうぞ。