2017年5月25日

甲南大学は神戸岡本、閑静な住宅地に囲まれた岡本キャンパスが本部です。西宮北口の「Cube」キャンパス、ポートアイランドの「FIRST」キャンパスは最先端の設備を誇りますが、それらと比較すると「本部の西側の学生会館、学友会館は少し時代を感じてしまうなぁ、関西の経済の三分の一は甲南で回っていると言われるのになぁ」と思っていたら(・・・あくまでも個人の感想です。・・・)やはり建て替え工事が行われていました。どうやら地下1階、地上4階の豪華な建物のようです。  (完成予想図 大学HPより) その名も「KONAN INFINITY COMMONS(iCommons)」。学生部や医務室、食堂も含む、巨大な設備です。部室も数多く用意されているようです。音楽練習室に加えて、茶室やアトリエ、歌舞伎・能楽練習室が計画されています。文化系クラブ(甲南では「文化会」といいます)の学生にとってはたまりませんね。 また、フィットネスマシンやボルダリングができる壁を備えた部屋もできるようです。体育会クラブへの気配りも抜かりありません。グランドは以前から全面人工芝という贅沢な仕様ですが、その他六甲アイランドなどにも運動設備もありますので、それらと併せて思い切って体も鍛えることができるでしょう。 もちろんキャリアセンターやミーティングルームなど、部活に属していない学生も使える設備も配置されるようです。詳しくは6月4日の「進学説明会」でその紹介もされると思いますので、ひとまずこちらに参加してみましょう。

(完成予想図 大学HPより) その名も「KONAN INFINITY COMMONS(iCommons)」。学生部や医務室、食堂も含む、巨大な設備です。部室も数多く用意されているようです。音楽練習室に加えて、茶室やアトリエ、歌舞伎・能楽練習室が計画されています。文化系クラブ(甲南では「文化会」といいます)の学生にとってはたまりませんね。 また、フィットネスマシンやボルダリングができる壁を備えた部屋もできるようです。体育会クラブへの気配りも抜かりありません。グランドは以前から全面人工芝という贅沢な仕様ですが、その他六甲アイランドなどにも運動設備もありますので、それらと併せて思い切って体も鍛えることができるでしょう。 もちろんキャリアセンターやミーティングルームなど、部活に属していない学生も使える設備も配置されるようです。詳しくは6月4日の「進学説明会」でその紹介もされると思いますので、ひとまずこちらに参加してみましょう。  (画像をクリックすると、PDFが開きます。)

(画像をクリックすると、PDFが開きます。)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年5月24日

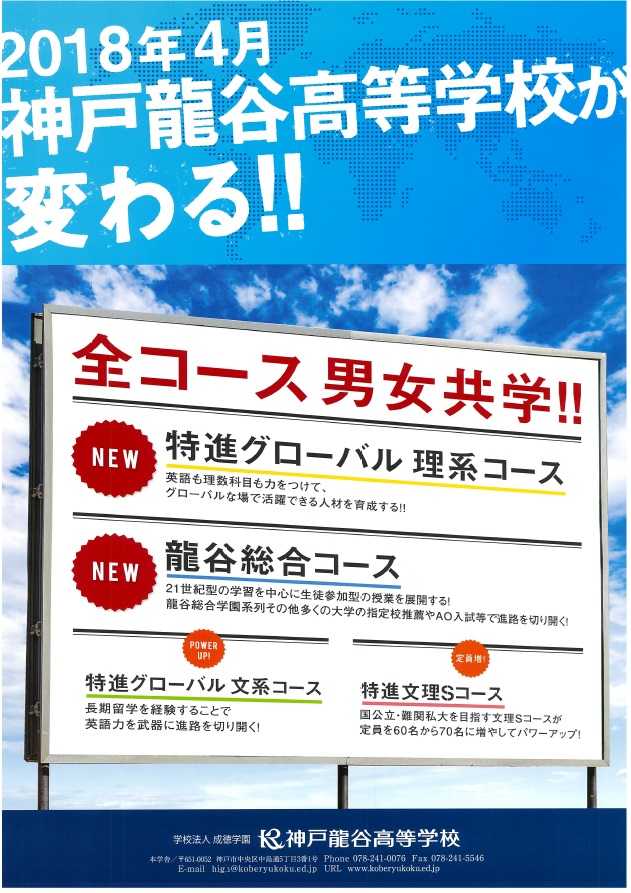

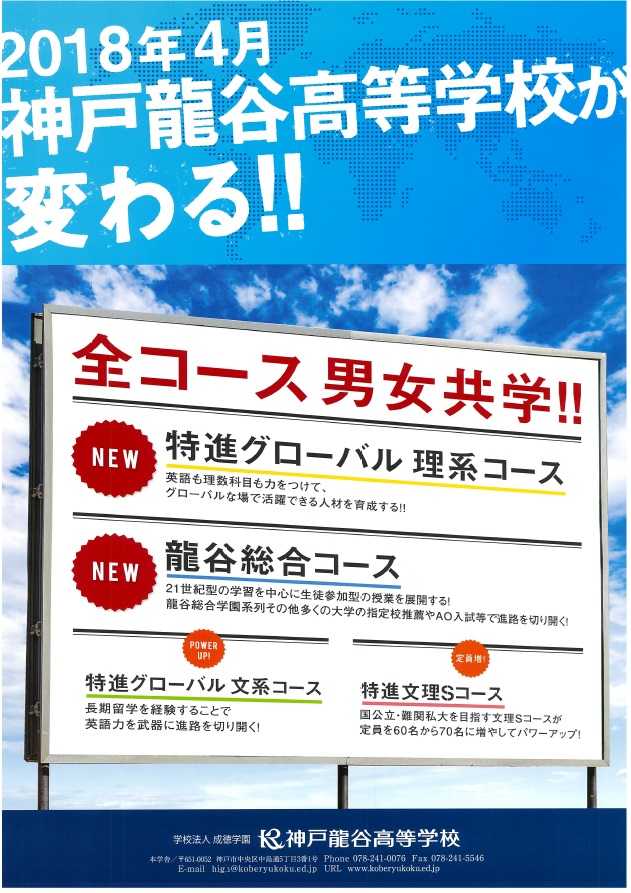

1921年、成徳実践女学校として設立されたこの学校、名前の通り女子校として81年間運営されてきましたが、2002年に「神戸龍谷高等学校」と校名を変更して特進文理コースを共学にしました。その後ほとんどのコースが共学となったうえに、校名に「女子」とも入っていないので、普通に共学の学校と思われがちですが、創立当時の伝統を守り続け、今でも女子だけのコースが2クラス分存在しています。女子バスケットに詳しい方は草彅結の出身校といえばピンとくるかと思いますが、そのバスケットボールをはじめとして、少林寺拳法やテニスなどの部活でも女子が活躍しています。

この学校が、ついに全面共学化することが決まったようです。

このわかりやすいチラシがすべてを物語っていますが、表にまとめてみますと、このようになります。コース名を黄色に塗っているところは次年度入試から新設されるコースとなります。まず、今年度も一番人気の特進グローバルコースに理系のクラスも作って「特進グローバル理系コース」を誕生させます。また、今年度までの「特進文理コース」(共学)と「進学GRコース」(女子)は併せて、「龍谷総合コース」となり、全面男女共学となります。校名からわかるように、この学校は龍谷大、京都女子大の系列であり、指定校推薦枠も数多く持っています。このコースはその指定校推薦の利用を想定しつつ、授業時間数を削減して部活動も頑張ってもらおうというコースになりそうです。

一方、中学から入学した6年一貫生から国公立に11名、高校から入学した特進文理Sや特進グローバルコースから、同じく14名が国公立に合格しており、大学入試の実績も次第に上昇しています。上位のコースでは指定校推薦が使えないという高校もありますが、神戸龍谷高校の場合はどのコースからでも基準を満たしていれば指定校推薦を使うことができるようですので、高校入学時・中学入学時にそこまで考えなくてもいいという点で選択の幅が広い学校だといえます。

新コースの詳細については、今後の説明会で明らかにされるでしょう。今回はひとまず概要の紹介をさせていただきました。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年5月23日

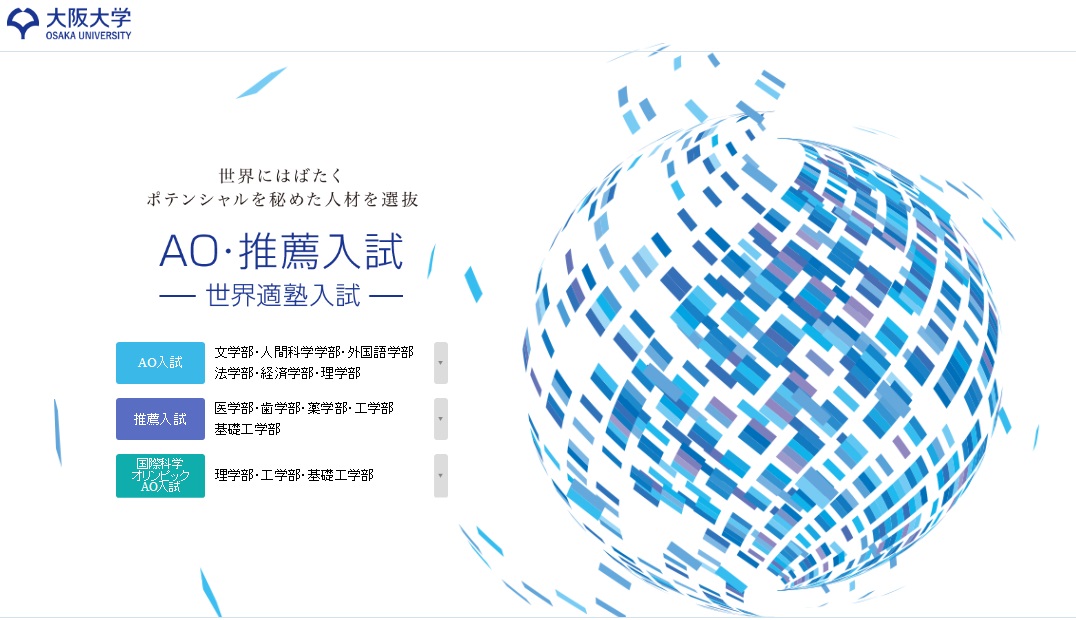

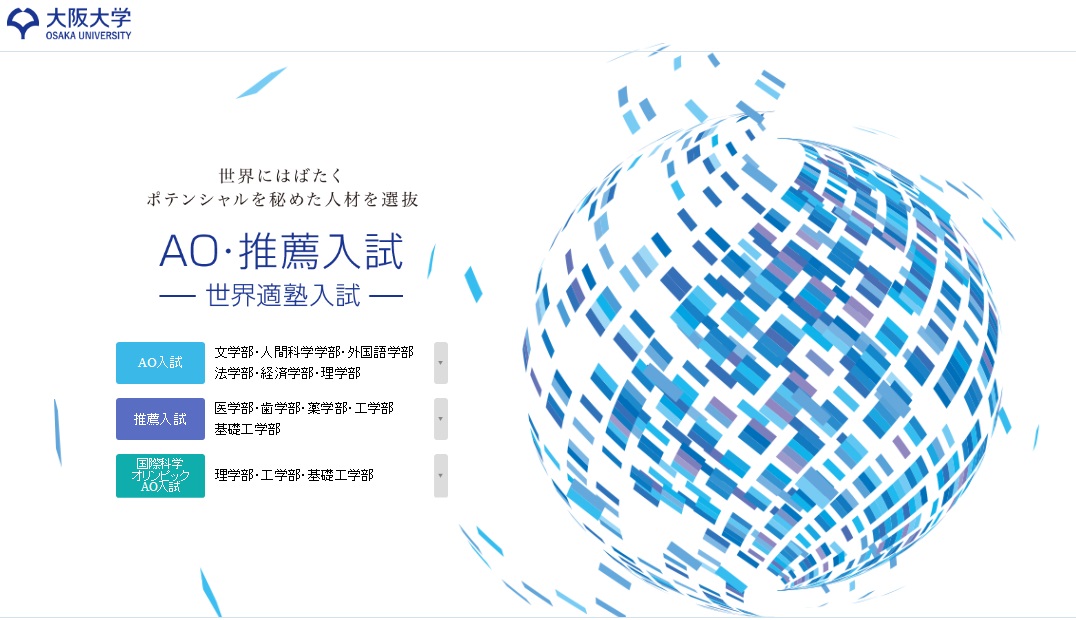

大阪大学は2017年度入試から後期試験を廃止し、「世界適塾入試」という名の推薦・AO入試を導入しました。「世界にはばたくポテンシャルを秘めた人材を選抜」として話題を集めましたが、11学部合計270名(+若干名)の募集に対し、志願者は332人しか集まらず、合格者は118名に留まりました。この残りの158名分の枠は一般入試の定員増で対応したので、入学者が減ったわけではありませんが、大阪大学としては「世界にはばたくポテンシャルを秘めた人材」の確保ができなかったわけです。

この募集の少なさは、出願条件が厳しすぎるのが理由です。

例えば、法学部では・・・

調査書評定平均が4.3以上、または国際バカロレアのスコアが38以上で、TOEFLなどのスコアや海外留学経験、社会貢献活動などを証明する書類提出が可能で、大学入試センター試験80%以上の人しかスタートラインに立てません。

理学部・工学部・基礎工学部での「国際科学オリンピックAO入試」では、国際科学コンテスト(数学や物理など6分野)に日本代表として出場した者、というのが出願の条件です。こちらは逆にセンター試験のスコアが必要ありませんが、資格のある受験生はそもそも日本に二十数人しか居ません。しかも東北大学や筑波大学、慶応大学なども同様に国際科学オリンピック代表者を対象にした推薦入試を実施していますので、実際に大阪大学に出願した人数は少なかったのではないでしょうか。

来年はもう少しセンター試験の基準点など出願条件を緩和する方針が発表されました。また、募集定員も増やす方針だそうです。条件によっては狙い目になるかもしれません。大阪大学志願者は募集要項の発表に注意しておきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年5月22日

(画像をクリックするとPDFが開きます)

(画像をクリックするとPDFが開きます)

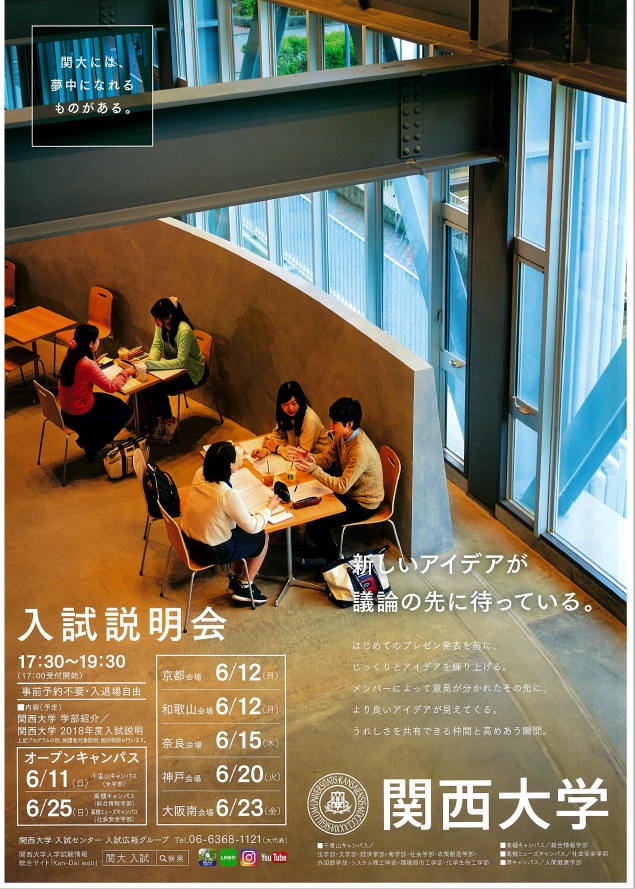

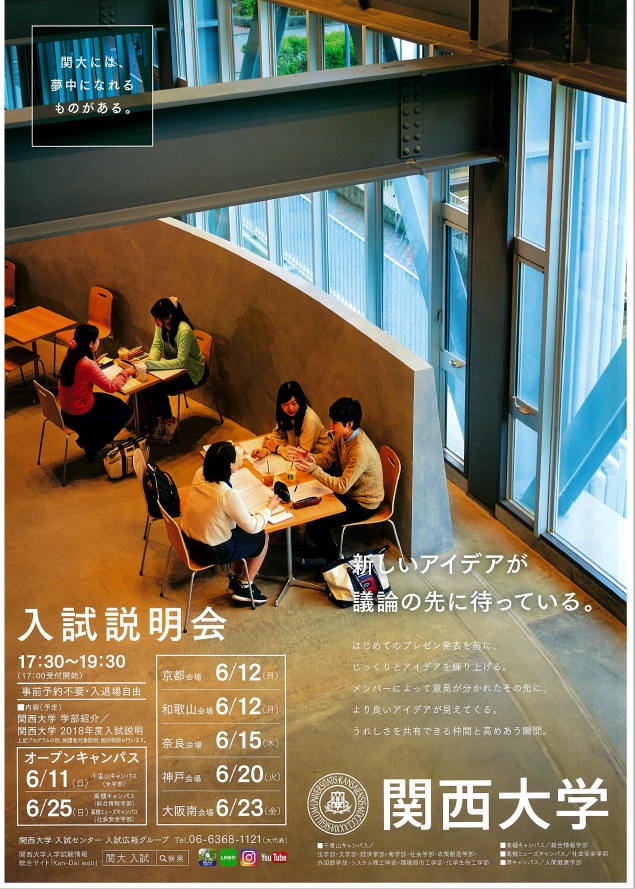

130周年記念行事が終わり、キャンパス周りの整備も行われ、年々豪華になる関西大学ですが、6月にもオープンキャンパスと説明会が開催されます。

オープンキャンパスについて・・・

6月11日(日)は千里山キャンパス

6月25日(日)は高槻キャンパス(総合情報学部)と高槻ミューズキャンパス(社会安全学部)です。

私としておすすめしたいのは、両日とも参加することです。まず、さらにきれいになった千里山キャンパスには是非足を運んでもらいたいのですが、一度総合情報学部、または社会安全学部とはどのようなものなのか、どのような設備が用意されているのかを自分の目で確認してもらいたいと思うのです。残念ながら6月25日は同じ高槻市内にありながら2か所を移動するには時間がかかるので、どちらかの一方の参加になると思います。駅から距離のある総合情報学部もJRの摂津富田駅(阪急京都線の富田駅も近い)からバスが頻繁に出ていますので、それほど距離感は感じません。特にこの日は無料送迎バスが運行されるそうですので、平日に自分で見に行くよりお得ですね。

かつては庶民的なイメージのある大学でしたが、今や研究成果も目覚ましく、企業や行政とのコラボも多く、意欲的に学ぶ学生が増えてきたように思えます。それに加えて図書館や博物館もリニューアルされ、学習環境もさらに向上しています。是非ご覧ください。

説明会は名古屋以西の12会場で開催されます。こちらはPDFをご覧いただくか、大学のホームページでご確認ください。

ところで現在発売中の「週刊ダイヤモンド」5月20日号(関西流企業の逆襲 大阪・京都・神戸はなぜ強い?)には関西の大学、大学生の強さも説明されていますので、併せてお読みください。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年5月19日

大阪府教育委員会は5月17日、インフルエンザなどで体調を崩した高校受験生への救済策として次回の入試から追試を実施すると発表しました。文部科学省の通知を受けて方針変更されたかたちです。

追試は一般選抜(2018年3月12日)の6日後、3月18日(日)に英数国の3教科で本試験とは別の問題で実施されます。実はその次の日の19日(月)午前10時の一般選抜の発表までは府立高校生は学校に立ち入ることができませんので、部活などへの影響もないという絶妙なタイミングです。合格枠については、一般選抜で定員までの合格を発表し、追試についてはその枠外で基準を満たした受験生を合格させるとのことです。それなら、たとえば320名定員の高校で322名合格とかあり得るという事になりますが、実は今までも帰国子女など特別な受験生は枠外で受け入れるという事がありましたので、不思議ではありません。ともかく今まではインフルエンザで高熱を発していても試験日には学校に出向いて別室で受験する必要がありましたが、別日の追試が用意されることで何人かは救われることになりそうです。

インフルエンザといえば2009年5月の新型インフルエンザ騒動の時は大阪府立高校でも大変でした。ちょうど中間試験の前に1週間臨時休校になり、学校が再開されても体調のすぐれない人は欠席するようにといわれ、そう言われれば行きたくなるのが人情で、結局全員マスクで登校。中間試験も風邪気味だと感じる生徒を別室受験としましたが、その別室の方が人数が多く、どっちが危ないんだかわからない状態になっていました。結局中間試験結果そのものも参考記録にとどめた学校も多かったようです。

これが入試の時期でなかったのは幸いでした。しかし、これと同じことが今後起きる可能性も否定できませんので、入試についても追試をシステム化しておくことは大切なことだと思います。

もちろん試験当日万全の体調で臨むのが一番ですが、万が一インフルエンザと診断された場合の手続き方法も入試要項に記載されると思いますので、受験生は念のために確認しておきましょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年5月18日

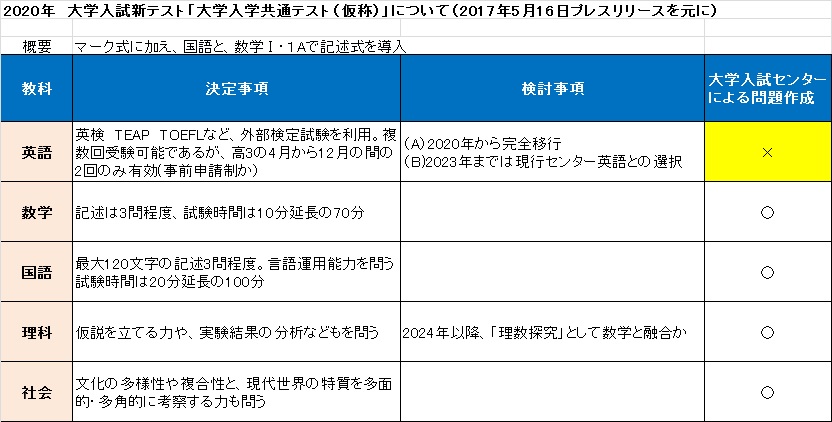

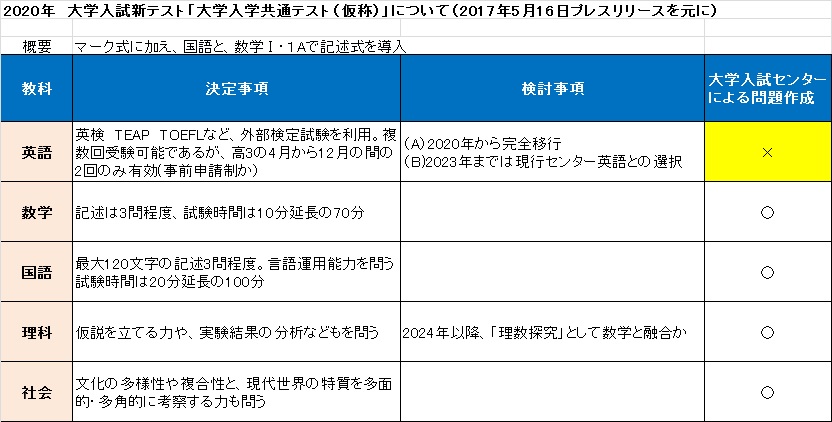

「文部科学省は16日、大学入試センター試験に代わって2020年度に始める新テスト「大学入学共通テスト(仮称)」の実施方針案と問題例を公表した。国語と数学は記述式問題を3問ずつ出題。英語は20年度にも共通試験を廃止し、民間の検定・資格試験に移行する。「知識偏重」から脱し、思考力や表現力を測る入試への一歩とする。」(17日 日本経済新聞)

***************************************

新テストについて、また少し動きが見られました。今回のプレスリリースでは新テストの名称が、「大学入学希望者学力評価テスト」という寿限無的な名前から、「大学入学共通テスト(仮称)」と変わったところと、数学や英語の問題例が示されたところが新ネタですが、NHKニュースでは、「センター試験から英語がなくなる」という表現がなされたそうで、確かに英語で民間試験を利用ということは、国として問題作成を放棄することだなぁと改めて感じました。当然ですが大学入試は指導要領とシンクロしており、スポーツに例えればルールがあって、それを身に着けた選手を、審判が判断するというのと同じようなものだと思うのですが、指導要領と関係ない文脈で作られた検定試験で合否を決めるというのは、いきなり審判から「おれがルールブックじゃぁ」といわれるようなものかもしれません。と、愚痴っていても仕方がないので、学校も英検やTOEFLに対応できる授業に切り替えなくてはいけません。(開成教育グループでは昔から英検の準会場となるなど英検に対して積極的に取り組んでおります。)それはさておき今までに発表された内容も含めて、簡単にまとめてみました。

英語については(A)案と(B)案がまだ決めきれていないとのことで、6月に発表される見込みです。ところでその(B)案の2023年というのはなんだろう、4浪までOK?? という意味ではございません。

先に述べたように、指導要領とテストは関連しますので、改訂された指導要領で学ぶ高校生が受験を迎える2024年には教科、科目も含めて大きな変更が見込まれます。特に「理数探究」という科目が高校で設置されますので理科と数学を融合した合科型のテストも導入されるようです。(実はこの科目名は「数理探究」と高大接続システム改革会議最終報告では表記されていましたが、数理=数学の理論、という意味もあるので、中教審としては 理科+数学=「理数」とするようです。)このように大きく大学入試が変わるのは実は2024年、つまり今の小5も大きな影響を受けることになります。小5以下の保護者の皆様、大学受験は高校になってから考えようとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、中学校、小学校のそれぞれの段階での学習も重要になってきます。一日も早く、変化への対応力の高い開成教育グループにお越しください。

あと3年後(またはあと7年後)に迫った新テスト、また新たな内容が判明しましたらここでお知らせしていきたいと思います。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試 |

2017年5月17日

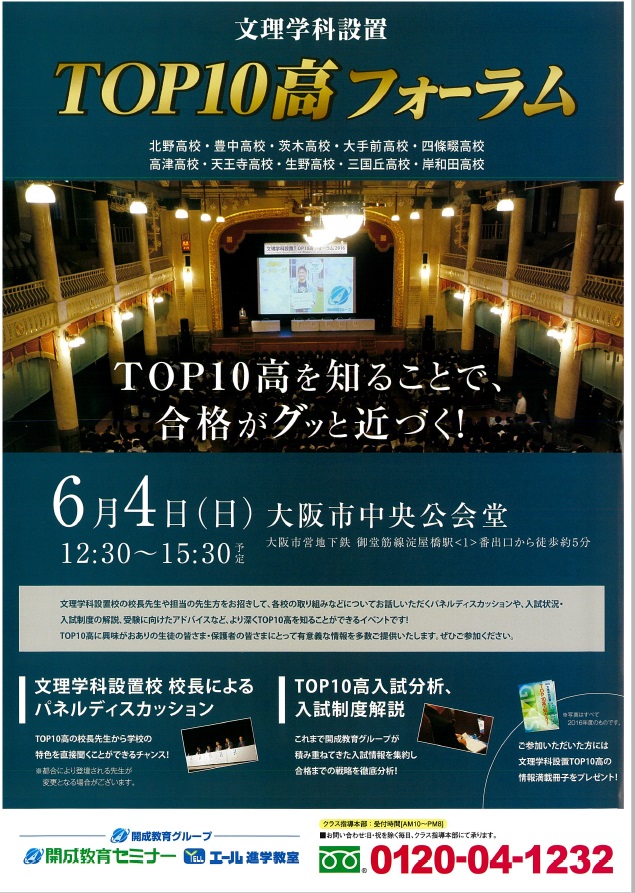

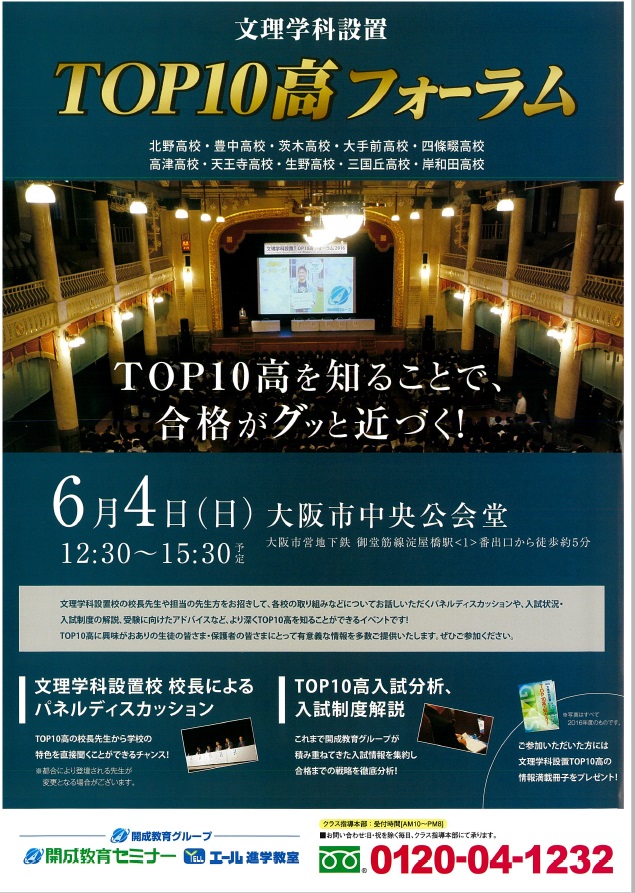

大阪の府立高校のうち、大阪府教育委員会からエリート人材育成に注力するための「グローバルリーダーズハイスクール」に認定し「文理学科」を設置している10校はTOP10高と呼ばれています。この学科名ですが「文理」という言葉から、早い時期に文系と理系に分けて大学受験の準備をするのかな?と思われがちですが、本来はそういう意味ではありません。文理とは文系+理系、つまりリベラル・アーツ(自由七科)に近い概念の言葉です。リベラル・アーツとはヨーロッパでは中世以降「文法学・修辞学・論理学」と「算術・幾何・天文学・音楽」およびその上位に位置づけられる「哲学」から成る学問体系で、大学では教養部、戦前では旧制高校がその教育を行ってきました。つまり、大学に合格する受験学力の育成というより、大学入学後に必要となる考え方を身に着けることを目的としています。

(画像をクリックするとPDFが開きます。)

今回、開成教育グループのために、TOP10高の校長先生に集まっていただきます。そして、文理学科としての教育の目的(この10校に共通な部分)と各校の伝統や特色(この10校が違う部分)について、大いに語っていただきます。(10名同時ですと、お一人あたりの発言時間が短くなってしまいますので、実際には5名ずつ2組に分かれてパネルディスカッションを行います。)

今年から校長先生になられた方もいらっしゃいますので、また昨年と違ったご意見を頂戴できるかもしれません。大学進学実績も驚異的に伸びている「TOP10高」の熱い教育について聞ける絶好のチャンスです。一般のご来場もお待ちしております。

(お申し込みは↧こちらからどうぞ。)

https://www.kaisei-group.co.jp/entry_event/?course=154

(♪業務連絡です♪。私立高校の先生方や大学の職員様など学校関係の方でご来場ご希望の方は、入試情報室までお知らせくださいませ。お席を準備させていただきます。)

****************************************

開成教育グループ主催 文理学科設置 TOP10高フォーラム

日時:6月4日(日)12:30~15:30

会場:大阪市中央公会堂大集会室

( 館の東側鉄扉門よりお入りください。)

入場無料

<最寄駅>

大阪市営地下鉄

御堂筋線 淀屋橋駅から徒歩約5分

堺筋線 北浜駅から徒歩約3分

京阪電鉄

本線 淀屋橋駅から徒歩約5分

中之島線 なにわ橋駅から徒歩約1分

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年5月16日

3月から始まっている近畿大学オープンキャンパス、夏前のスケジュールが送られてきました。さて、この申し込み方法はと・・・・?事前申込不要?

多くの大学では定員限定のイベントを企画し、その申し込みをWeb上でさせるというのが広まってきましたが、Web出願を早くから取り入れたこの大学にとっては、もはやこのシステムは陳腐化したという事でしょうか、はたまた、人数が増えすぎたからでしょうか(何と言っても西日本最大のオープンキャンパス動員数!)近大の技術力があれば軽くできると思うのですが、Web申し込みをあえて取り入れていません。なんだか他の大学の1周先を走っているような感じです。3月はマグロ解体ショーなど「こてこて」の企画でしたが、今回は受験生向けの英語学習法講座、研究内容の紹介、キャンパスツアーなど真面目な企画もあるようです。この欄で以前紹介した新しい施設も見学できるようです。お時間がありましたら夏期講習の合間にいかがでしょうか。(数量限定ですが近大マグロやカンパチも食べることができそうです。お魚好きの方もどうぞ。)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年5月15日

月10日、滋賀県草津市の光泉中学校・高等学校の入試結果説明会が学校内で開催されました。180名ほどの塾関係者が集まっていました。

キリスト教(カトリック)の学校として、生徒の人格形成を「心の教育」として取り組んでいる例が紹介されました。なかなか生徒さんたちの満足度が高い学校のようです。

中学校からは3分の1ほどが県立高校などに進学するそうです。膳所や石山、守山、彦根東といったトップレベルの高校にも15名進学しています。中高併設校の場合、外部への進学をあまり良しとしない学校も多いのですが、この学校は教育成果の一つとして説明してくださったのでした。

一方、高校から大学への合格実績も立派なものです。大阪大3、神戸大4をはじめ、難関私立の関関同立にも合計で170名、中でも同志社大46名というのは過去最高なのだそうです。

光泉高校はⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類とコース分けがなされていますが、国公立を目指すⅢ類から実際に国公立には実人数で3分の1ほど、関関同立まで含めると半数近くが合格している計算になります。東京大に合格した生徒が一人います、というのではなく、みんなで合格実績を出しているという点で、安定した進学校だといえるでしょう。

さて、Ⅲ類の中に、今年度から「World Level」というプログラムを設け、希望者を募集し始めました。普通科の約2倍の英語授業数や海外研修プログラムが用意されており、海外の大学に進学することを目的としています。今年度は初年度という事で5名が応募したそうですが、2名が正式にこのプログラムに参加することになったそうです。

英語のコミュニケーション力のみならず、プレゼンテーション能力も養われるハイレベルな教材を使った授業が既に始まっているそうです。

その他、放送や将棋、ラグビーフットボールやテニス、硬式野球などの部活の成果が紹介された資料も配布され、学校全体の元気良さが印象付けられた説明会でした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年5月12日

「文部科学省が全国の国公私立大に対し、書類や面接で選考するアドミッション・オフィス(AO)入試や推薦入試でも、平成32年(2020年)度から学力をみる試験の実施を義務付ける方針を固めたことが10日、同省への取材で分かった。入学者の一部に学力不足が指摘されており、一定の学力を求めるのが狙いという。(5月11日 産経ニュース)」

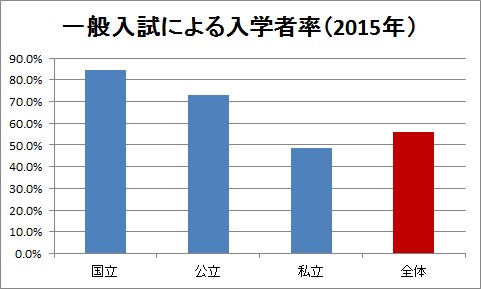

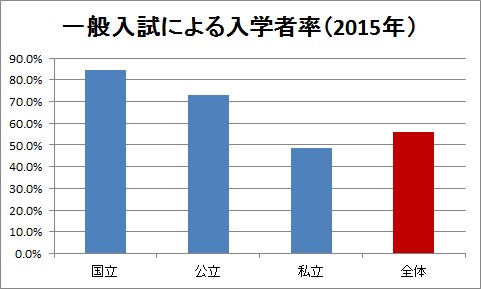

定員の半数以上は一般入試(学力検査)で募集しましょう、というのが文部科学省の既定方針ですが、実際には私立大学全体では一般入試での入学者率が2015年度で48.7%と半数を割り込んでいるのが実情です。中には10%を下回っている大学(つまり推薦入試で入学している学生が9割以上!)もあります。もちろん公募推薦のように学力試験を行う推薦入試もありますし、高校での成績が優秀であった、スポーツなど特技が認められたなど、推薦に値する学生も数多くいるとは思いますが、基礎学力を問われずに入学している学生も多数存在していると思われます。2006年から全国の全日制の高校約5,200校に「指定校推薦枠」をばらまいたという不思議な大学の場合は、もはや生徒を選抜しているのではなく、単に募集しているといわれても仕方がないと思います。

大学の先生方の中にも、授業についてくることができない学生が増えた、授業レベルを下げなければ理解してもらえない、といった声が聞かれます。中には私語を注意しながら中学校内容から説明をしなければならない授業もあるのだそうです。大学の先生も大変です。

学生にとっても、せっかく時間とお金をかけて大学に行くわけですから、それなりの教育水準は維持してほしいと感じていると思います。そのためにも入学時にも学力試験をかならずやりましょう、という今回発表された方針は歓迎されるのではないでしょうか。

しかし、学力試験を行うことで学生募集が苦しくなる大学は、さらにさまざまな広報戦略が求められることでしょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

(完成予想図 大学HPより) その名も「KONAN INFINITY COMMONS(iCommons)」。学生部や医務室、食堂も含む、巨大な設備です。部室も数多く用意されているようです。音楽練習室に加えて、茶室やアトリエ、歌舞伎・能楽練習室が計画されています。文化系クラブ(甲南では「文化会」といいます)の学生にとってはたまりませんね。 また、フィットネスマシンやボルダリングができる壁を備えた部屋もできるようです。体育会クラブへの気配りも抜かりありません。グランドは以前から全面人工芝という贅沢な仕様ですが、その他六甲アイランドなどにも運動設備もありますので、それらと併せて思い切って体も鍛えることができるでしょう。 もちろんキャリアセンターやミーティングルームなど、部活に属していない学生も使える設備も配置されるようです。詳しくは6月4日の「進学説明会」でその紹介もされると思いますので、ひとまずこちらに参加してみましょう。

(完成予想図 大学HPより) その名も「KONAN INFINITY COMMONS(iCommons)」。学生部や医務室、食堂も含む、巨大な設備です。部室も数多く用意されているようです。音楽練習室に加えて、茶室やアトリエ、歌舞伎・能楽練習室が計画されています。文化系クラブ(甲南では「文化会」といいます)の学生にとってはたまりませんね。 また、フィットネスマシンやボルダリングができる壁を備えた部屋もできるようです。体育会クラブへの気配りも抜かりありません。グランドは以前から全面人工芝という贅沢な仕様ですが、その他六甲アイランドなどにも運動設備もありますので、それらと併せて思い切って体も鍛えることができるでしょう。 もちろんキャリアセンターやミーティングルームなど、部活に属していない学生も使える設備も配置されるようです。詳しくは6月4日の「進学説明会」でその紹介もされると思いますので、ひとまずこちらに参加してみましょう。  (画像をクリックすると、PDFが開きます。)

(画像をクリックすると、PDFが開きます。)