2017年6月9日

JR奈良線黄檗駅・京阪宇治線黄檗(おうばく)駅からすぐの立地です。アクセスがよく通学のしやすい学校です。美術科のみの学校としては、生徒数が全国1位です。

全校生徒は約500名で2年次より、5つのコースに分かれます。 【絵画表現コース】油絵や日本絵など絵を描くことに注力するコース。 【マンガ文化表現コース】マンガを描くことに重きを置くコース。 【造形表現コース】彫刻など立体的なものを創作するコース。 【視覚デザイン表現コース】ポスターなど主に平面にデザインをしていくコース。 【映像メディアデザイン表現コース】デジタル機器を用いて、デザインを作成していくコース。

全校生徒は約500名で2年次より、5つのコースに分かれます。 【絵画表現コース】油絵や日本絵など絵を描くことに注力するコース。 【マンガ文化表現コース】マンガを描くことに重きを置くコース。 【造形表現コース】彫刻など立体的なものを創作するコース。 【視覚デザイン表現コース】ポスターなど主に平面にデザインをしていくコース。 【映像メディアデザイン表現コース】デジタル機器を用いて、デザインを作成していくコース。  前後期の2期制で、土曜日は4時限目まで授業があります。3年生の時には、大学の一般受験を志望する生徒向けに7,8時限目にセンター対策を実施しています。 生徒の進路は、大学70%、短大10%、専門10%、就職10%となっており、平成29年度大学合格実績は、・・・ 京都教育大学2名、大阪教育大学1名、富山大学1名、京都精華大学28名、京都造形芸術大学18名、京都美術工芸大学3名、成安造形大学10名、京都嵯峨芸術大学29名、大阪芸術大学3名、大阪成蹊大学3名、日本大学1名、同志社大学1名、龍谷大学2名、大谷大学6名、京都文教大学1名、大阪保健医療大学1名、花園大学1名、奈良大学1名などです。美術に関係する仕事を将来したいと考えている方にとっては、大学のことなども考えられる学校なので、おすすめの一つです。ぜひ一度、学校を覗いてみてください。

前後期の2期制で、土曜日は4時限目まで授業があります。3年生の時には、大学の一般受験を志望する生徒向けに7,8時限目にセンター対策を実施しています。 生徒の進路は、大学70%、短大10%、専門10%、就職10%となっており、平成29年度大学合格実績は、・・・ 京都教育大学2名、大阪教育大学1名、富山大学1名、京都精華大学28名、京都造形芸術大学18名、京都美術工芸大学3名、成安造形大学10名、京都嵯峨芸術大学29名、大阪芸術大学3名、大阪成蹊大学3名、日本大学1名、同志社大学1名、龍谷大学2名、大谷大学6名、京都文教大学1名、大阪保健医療大学1名、花園大学1名、奈良大学1名などです。美術に関係する仕事を将来したいと考えている方にとっては、大学のことなども考えられる学校なので、おすすめの一つです。ぜひ一度、学校を覗いてみてください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年6月8日

私立中学校・高等学校への進学のための学校選びの一つに、大学併設の中学校・高等学校の選択肢があります。以前からのニーズとして今なお強い人気があるようです。特に近年は、少子化により各大学が魅力をアピールして生徒獲得に熱が入っており、併設の中学校・高等学校からも進学しやすい条件をつくり出しています。

例えば、関西大学併設の中学校・高等学校では、単に関西大学に進級するだけでなく関西大学への進級を担保に国公立大学を受験することもできます。併設私立中学校⇒併設私立高校⇒国公立大学の道も開けています。

昨今、変わりつつある中学・高校入試の入り口だけでなく、出口(大学進学)もしっかり見据えて学校選びをしなければならないと思います。

関西大学 併設中学校・高等学校(関西大学第一/関西大学北陽/関西大学中等部・高等部)合同説明会が、7/8(土)に開催されます。是非、ご参加・ご参考にしてみてください!

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月7日

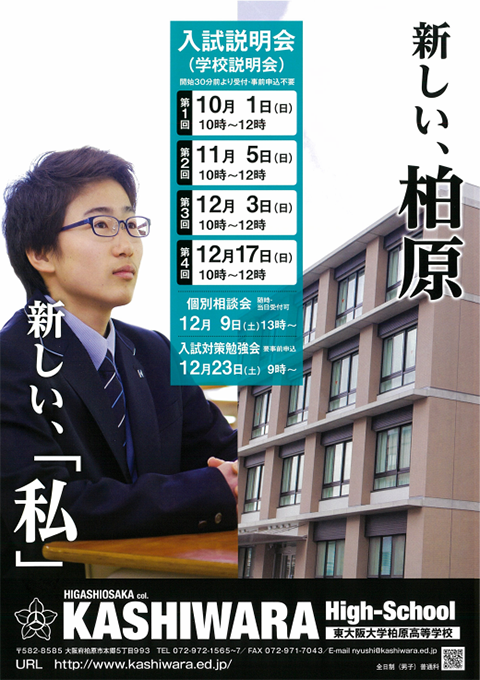

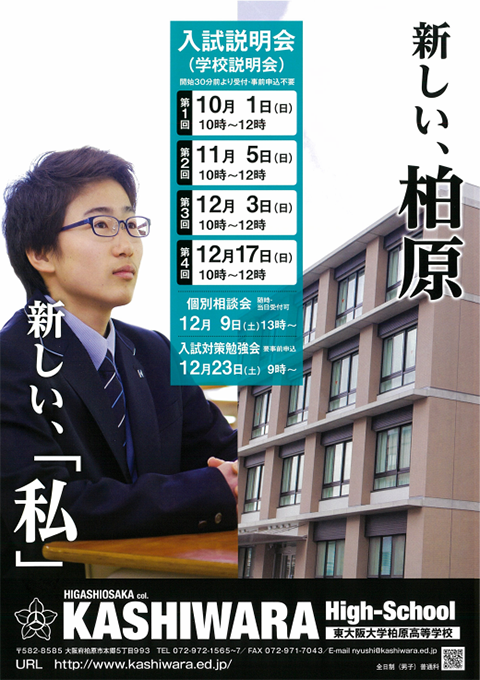

柏原市・八尾市・藤井寺市の境界付近に立地し、女子校から男女共学の時代を経て、現在では府内では少なくなってきている男子校のひとつです。

今年度のニュースとしては新校舎が完成しさらに制服もリニューアルされました。

設置コースは【アドバンストコース】【キャリアアップコース】【キャリアアシストコース】と【スポーコース】に分かれています。特徴は進学や就職など、進路希望に応じた各コースと高いレベルでのスポーツにも力を入れている点です。

また、この中で特徴あるコースは【キャリアアシストコース】です。中学校生活が「うまく馴染めない」「出席日数が足りない」「塾には通っていたけど…」などご事情のある生徒さん達を受け入れ、学校生活・進路をサポートされている点です。大学進学はもちろんのこと、就職希望者にもしっかり進路指導されている印象です。

入試説明会が夏以降に開催されます。興味がある方は、是非参加してみてください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年6月5日

文化系のクラブに所属の高校生の皆さん。特に「部活優先(?)」の方は注目!文化系クラブの近畿大会ともいえる近畿高等学校総合文化祭(近総文)に関してのお知らせです。

1981年に兵庫県で第1回大会が行われて以来、毎年行われているイベントです。「近畿ブロック」に属する10府県が参加しています。会場は各府県の持ち回り制です。

兵庫⇒大阪⇒徳島⇒京都⇒和歌山⇒滋賀⇒奈良⇒三重⇒福井⇒鳥取⇒・・・

の順で行われるのですが、昨年が兵庫県で開催されましたので、今年は10年ぶりに大阪が会場となります。合唱・吹奏楽・管弦楽や邦楽といった音楽関係の演奏、美術、書道、写真などの展示、囲碁・将棋や百人一首かるたの対局や放送、芸能、演劇、バトントワリングなどの演技などが各会場に分かれて披露されるという大規模なものです。部門ごとに各府県の大会や展覧会で推挙された団体や個人しか参加できませんので、毎年レベルの高い演奏や展示を楽しむことができ、根強いファンもいるようです。

部門ごとの日程と会場です。中学生の皆さんは、高校選びの材料探しに出かけてみてはいかがでしょうか。(時間などは10月頃、学校などに掲示されるポスターをご確認ください。)

中間テストが終わった今頃は、文化部の生徒さん達はこの大会への参加を目指して、放課後も(から?)本気を出していることでしょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年6月2日

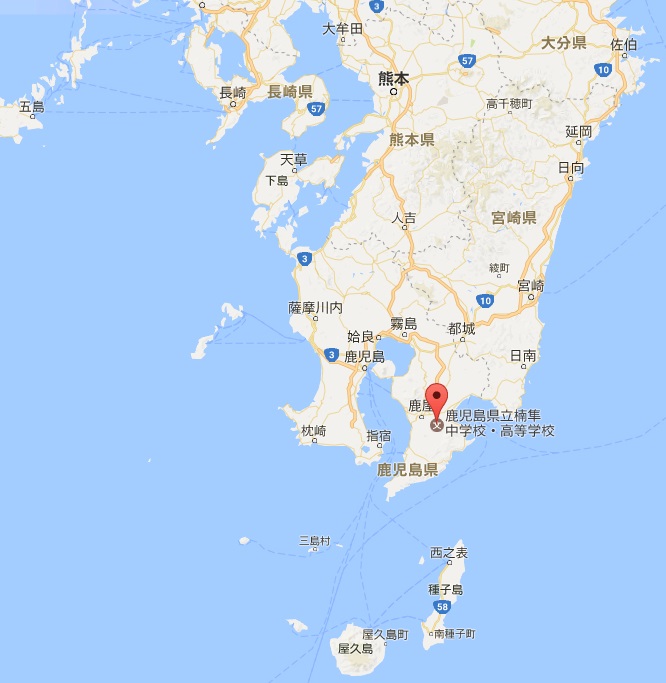

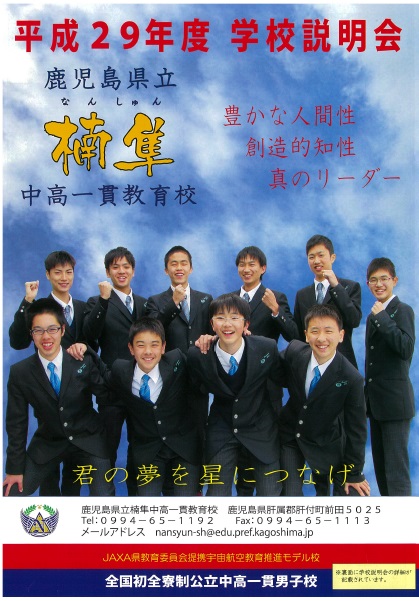

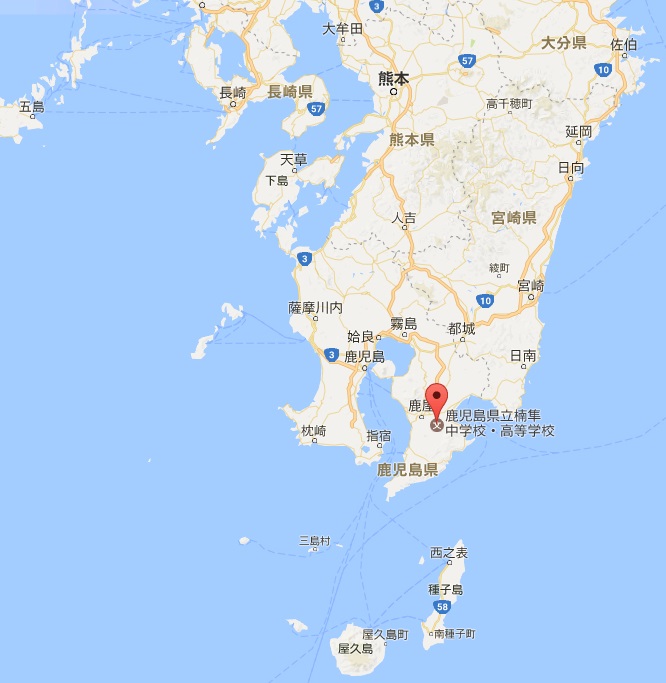

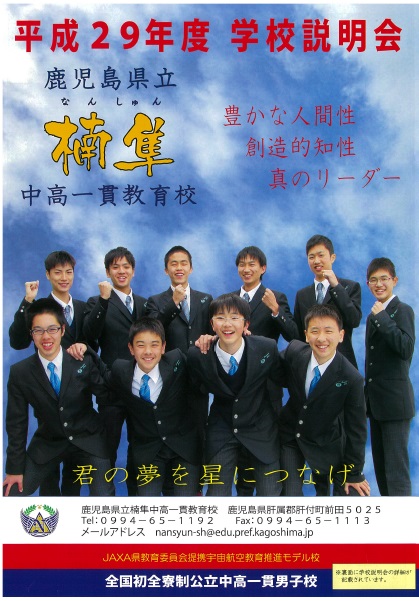

いきなりですが、公立の中学校・高等学校なのに、男子校、しかも全寮制という学校が九州にあります。2015年に開校した「鹿児島県立 楠隼(なんしゅん)中学校・高等学校」はこの春、初めて全学年が揃ったという新しい学校です。

(Google Mapより)

まず特徴的なのは7時間授業が行われるうえに、全寮制ですので、寮にも学習室があり、先生方が夜も学習指導を行っていることです。つまり365日学習合宿をおこなっているような学校です。さらに英語や中国語漬けの語学キャンプも行っているようです。

中学校は1学年60名、高校からは30名募集ですので、来年度の高1が90名になるはずですが、これだけの人数が寝食を、それも3食を一緒にいただくという世界です。

この学校がある鹿児島県肝属郡(きもつきぐん)肝付町(きもつきちょう)にはJAXA(宇宙開発事業団)の内之浦宇宙観測所というロケット発射設備があります。その縁で、この学校は「JAXA県教育委員会提携宇宙航空教育推進モデル校」となっており、実際にその観測所を訪問するなど、宇宙事業への関心を高める取り組みがなされているようです。また、大学の先生による宇宙物理の講義が行われるなど、単に体験で終わることが無いような工夫がなされています。

大学入試実績は2018年度入試からなのですが、最初の3年間は高校から入学した30名による実績となります。中高一貫含めて1学年90名が揃うのは2021年度入試からになりますので、その実績が楽しみであります。

このようにまだ、今のところ進学に関する実績が無い状態でも、2017年度入試では、出願者数:143名(県内:77名/県外:66名)で倍率:2.38倍となっています。実際には出願はしなかったけれども、この学校の教育に関心を持っている人も結構多いようです。

寮費は月に6万円前後必要なようですが、3食+大きなお風呂、お洗濯のサービスと先生の補習がついていると考えると安いかもしれません。

学校説明会が日本各地で開催されます。関西では大阪梅田で6月10日 午後2時から、京都で6月11日 午前10時からです。

宇宙物理学者や宇宙飛行士を目指す小学生は是非、ひとまず説明会に参加してみましょう。

(下の画像をクリックすると、PDFが開きます。このチラシの裏面に説明会場が記載されています。)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月1日

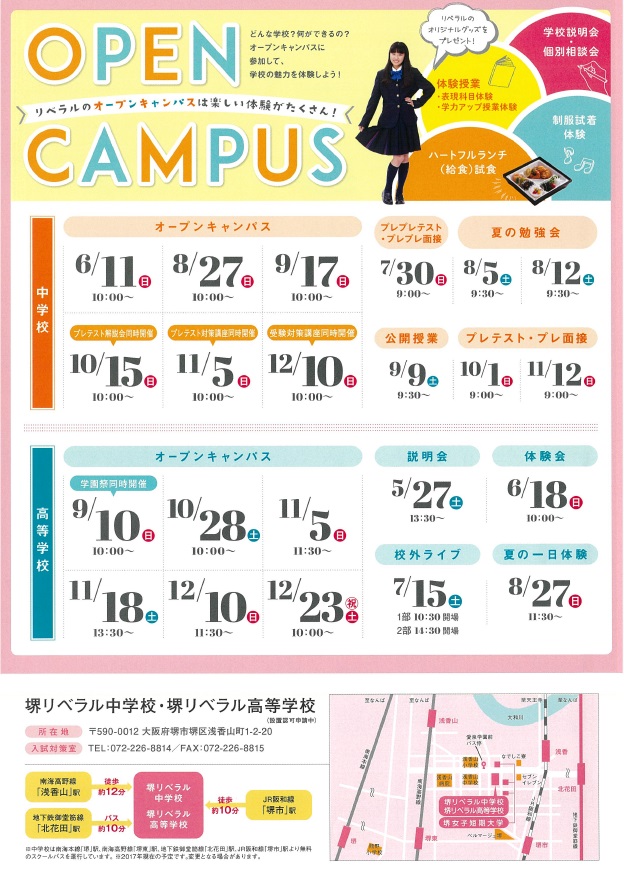

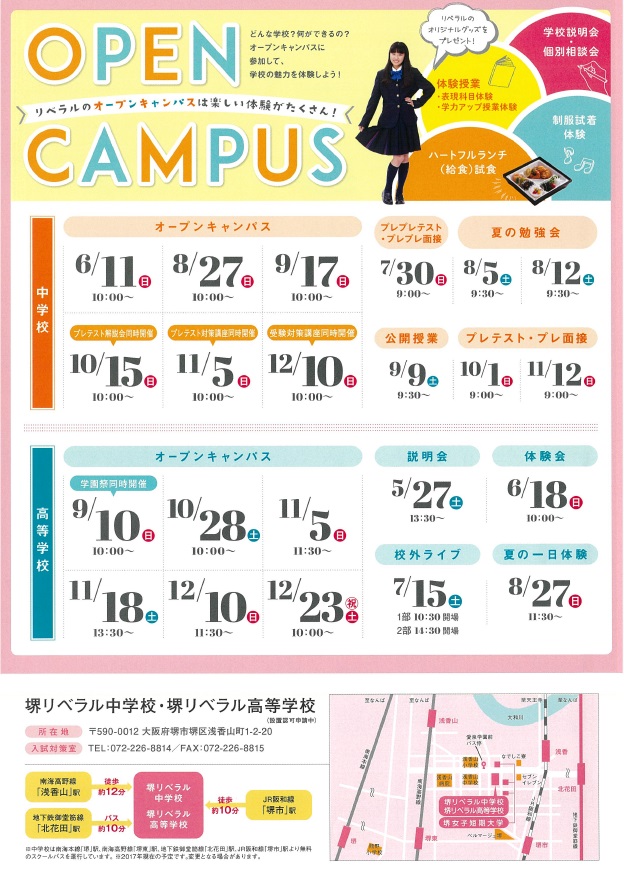

以前、このブログで紹介したように「堺リベラル中学校」に高等学校が設置されるという紹介をしましたが、どのような学校になるのかを紹介する、生徒・保護者向けのイベント一覧が届きました。

(画像をクリックするとPDFが開きます。)

(画像をクリックするとPDFが開きます。)

中学受験生向けには「夏の勉強会」や「プレテスト」といった受験向きのイベントが多数用意されていますが、今回設置される高校に関しては、どのような学校になるのかといった説明会に加え、オープンキャンパスや校外ライブ(!)など、体験型のイベントが用意されるようです。チラシによるとランチの試食もあるようですが、この学校のランチは、ホテル・ハイアットリージェンシー大阪が監修しているというぜいたくなもので、お値段は一食あたり390円と大変お得になっております。

生徒の健康を考えたという独自のレシピで開発したオリジナルのカレーもあります。試食してみたところ、これが辛すぎず、甘ったるくはなく、さっぱりとしているのに具はしっかり入っているというとてもおいしいカレーでした。

というわけで、元気な女子校を全身で体験していただきたいイベントのご紹介でした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年5月31日

平成33年度(2021年度)入試では私立大学の入試日程が動く可能性が出てきました。現在の中3生以下の学年が関係する情報です。

関西では関関同立といった規模の大きい大学では、2月1日から10日の間に入試日程が集中しています。これは文部科学省の通達により、2月1日を解禁日としているためです。(現行の通達では2月1日から4月15日を入試日と定めています。)他の大学はこの期間に入試を行えば出願者が減りますので避けることになりますが、これより遅くすれば、国公立2次試験と重なってしまいます。そこで、文部科学省から怒られながら(?)例年1月下旬に入試を行ってきました。しかし先日、この文部科学省の定める2月1日という解禁日を、平成33年度入試より1月25日に変更するという方針が伝えられた模様です。

平成33年度は今のセンター試験と同じような日程で「大学入学共通テスト」が行われますので、もし、関関同立が1週間早く入試を行うことになった場合、他の大学はそれより前に日程を組むことが難しくなってしまいます。もちろん逆に後に持っていくことはできますが、出願者の減少や、合格者のうちで入学手続きを行う割合が変わるなど、適正な入学者数を確保するのが技術的に難しくなることが予想されます。一部の大学が入学手続きの状況を見てから追加合格を出すケースが多くなると、他の合格校の入学手続き後の辞退が増えるなどの混乱が生じることも予想されます。地方試験を実施している大学は、その会場確保も含めて新たな対応が必要となります。

いずれにしても、今までに考えられてきた併願受験パターンが使えなくなりますので、受験生にとっても大きなストレスがかかることになりそうです。

今後の文部科学省からの通達や、各大学の動きに注目が必要です。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年5月30日

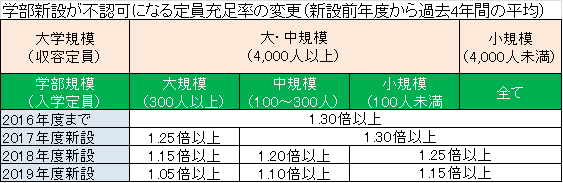

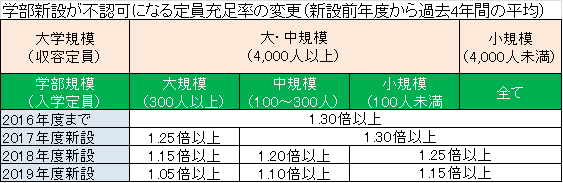

大学を定員充足率で縛る「文科省の2本目の縄」は学部新設の許認可に関するものです。

こちらは「4年間の平均」である上に、数値も私学助成より厳しくなっています。世の中のニーズの変化に応じて大学は学部の再編や新設を行う必要がありますが、今永田町で話題になっているように、学部を新しく作るというのは大変難しい手続きが必要なようです。その認可基準のひとつとして定員充足率も加わったわけですから、実は大学にとってこちらが大きな縛りとなっているわけです。京都産業大学も獣医学部の新設を考えていたという話も報道されていましたが、今後新たな学部展開の予定がある大学は定員を厳格に守る必要があります。逆に言えば、今回それを守り切った関関同立の4大学も何か新学部構想があるのかもしれません。

近畿大学、今年度入試では昨年比1.11倍の合格者を出しました。国際学部も含めて14学部を擁する今となっては学部を増設する必要も無い、さらに15万人を超える志願者が納める受験料だけで数十億円になる近畿大学にとっては、補助金よりも授業料収入の方がおいしい、となれば・・・・・・。

後はご想像にお任せしますが、次年度入試の動向に注目が必要でしょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年5月29日

今春の入試では文部科学省による定員の厳格化によって、大規模大学の多くは合格者の絞り込みを行いました。関西でも前年よりも12%も減らした立命館大をはじめとして、関西学院大が約9%減、関西大・同志社大が約5%減といずれも厳しい入試となりました。

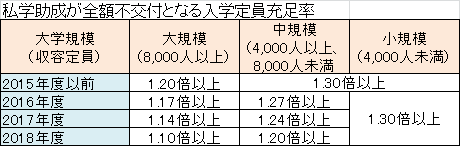

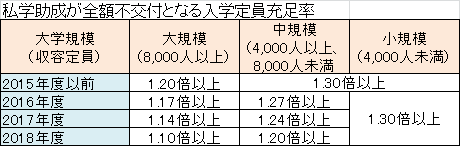

文部科学省が打ち出した定員厳格化というのは、「経常費補助金」(私学助成)の交付と、新設学部の許認可という2本の縄で大学を縛ろうというものですが、そもそもその効力はどの程度なのでしょうか。

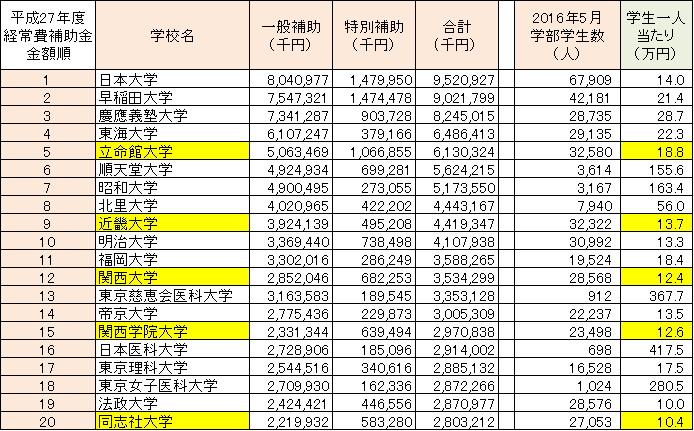

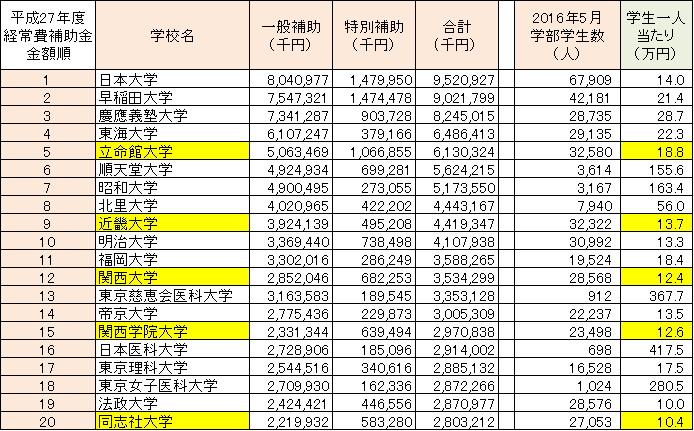

まず、平成27年度に各大学に交付された「経常費補助金」の金額を調べてみました。

(http://www.shigaku.go.jp/s_kouhujoukyou.htm 私学事業団のHPを参照)

全国566大学のうち、その金額の上位20位までをリストアップしてみました。(近畿圏の大学名を黄色に塗っています。)ご覧のように関関同立と近畿大学だけがランクインしています。ここからも近畿大学は「産近甲龍」というグループではないことがわかります。それはさておき、たとえば20位の同志社大は約28億円の補助を受けています。金額としては大きいと思いますが、もしこの金額が入らずに、次の年度の学部学生が均等に負担したとすれば、と仮定して学部学生の人数で除してみますと、ひとりあたり10万4千円ほどになります。つまり、同志社が授業料をひとりあたり年間10.4万円値上げすれば補助金は不要だともいえますし、その金額の値上げ程度で天下の同志社大への志願者が減るとは考えにくいので、「文科省の縄」の1本目は結構細いといえるでしょう。

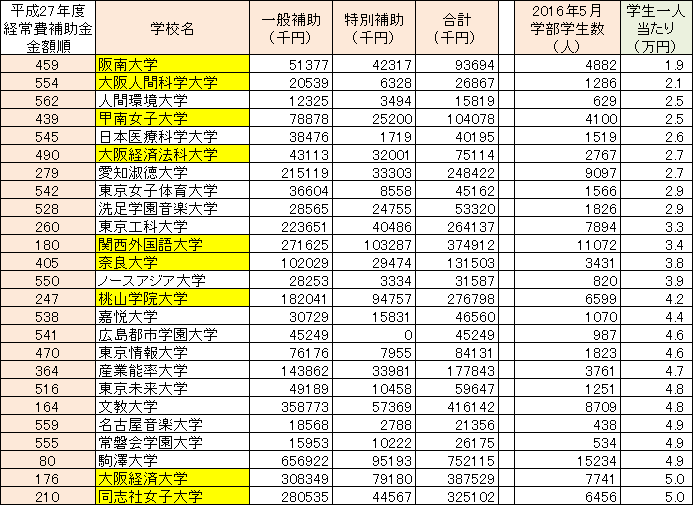

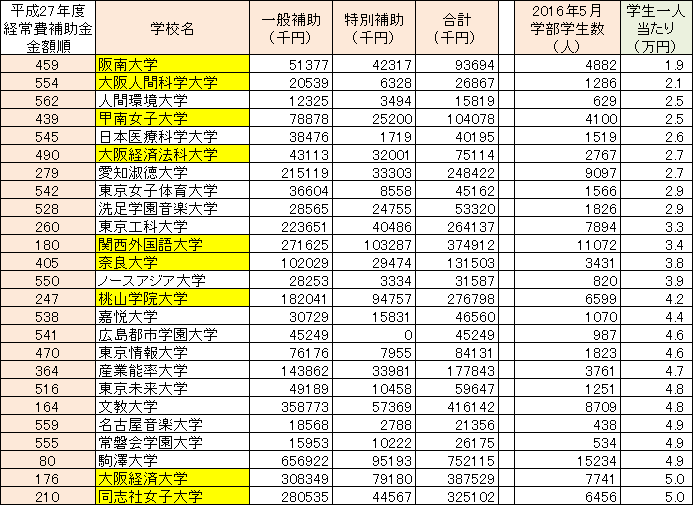

さらにその学生一人あたりのインパクトが少ない大学ランキングも作ってみました。(学生一人当たり5万円以下の大学)

大阪府摂津市の大阪人間科学大学は、学生一人あたり約2万1千円、補助金合計で2687万円、(566校中554位)しか交付されていません。この大学の初年度納入金は、約133万円~169万円ですので、この交付金は20名の新入学生の学費にも満たない、大学経営にほとんどインパクトの無い金額だといえます。

(続く)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年5月26日

来年度の私立中学校の募集要項がそろそろ発表される季節になってきました。最近は学力テストだけでなく資格や特技によって評価される入試も増えてきました。帰国子女枠や、資格による推薦入試は珍しくありませんが、今日は自己推薦型の入試をいくつか紹介しましょう。

平安女学院中学校の「課外活動重視型自己推薦型入試」

今まで取り組んできた課外活動(バレエやピアノなどの習い事も含みます)を事前に申告し、認定されると入試では作文と面接のみ課されます。英検、漢検も含まれます。英検の級が低いからダメかな?という場合は、小学校の通知表も加味して判断してもらえます。

武庫川女子大附属中学校の「M方式」

こちらも事前エントリー方式です。

「小5、小6において、児童会、学習、スポーツなどでの活動が顕著であり・・・」という条件です。認定されればこちらも作文と面接だけです。

大阪の金蘭会中学校も「K方式」という同様の入試を行っています。

と、このように女子校の多くが採用していますが、共学校でも常翔啓光学園や初芝立命館、早稲田摂陵なども事前エントリー型の入試を行っています。

しかもこれらの入試は事前エントリーを通過すればほぼ合格できているようですので中学受験の学習をする代わりにスポーツなどに打ち込んでいた受験生にとっては美味しい話です。中学校に入学すれば受験勉強をしてきた生徒と机を並べることになりますので学力が不要なわけではありませんが、ぜひ受験の参考にしてみてください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

全校生徒は約500名で2年次より、5つのコースに分かれます。 【絵画表現コース】油絵や日本絵など絵を描くことに注力するコース。 【マンガ文化表現コース】マンガを描くことに重きを置くコース。 【造形表現コース】彫刻など立体的なものを創作するコース。 【視覚デザイン表現コース】ポスターなど主に平面にデザインをしていくコース。 【映像メディアデザイン表現コース】デジタル機器を用いて、デザインを作成していくコース。

全校生徒は約500名で2年次より、5つのコースに分かれます。 【絵画表現コース】油絵や日本絵など絵を描くことに注力するコース。 【マンガ文化表現コース】マンガを描くことに重きを置くコース。 【造形表現コース】彫刻など立体的なものを創作するコース。 【視覚デザイン表現コース】ポスターなど主に平面にデザインをしていくコース。 【映像メディアデザイン表現コース】デジタル機器を用いて、デザインを作成していくコース。  前後期の2期制で、土曜日は4時限目まで授業があります。3年生の時には、大学の一般受験を志望する生徒向けに7,8時限目にセンター対策を実施しています。 生徒の進路は、大学70%、短大10%、専門10%、就職10%となっており、平成29年度大学合格実績は、・・・ 京都教育大学2名、大阪教育大学1名、富山大学1名、京都精華大学28名、京都造形芸術大学18名、京都美術工芸大学3名、成安造形大学10名、京都嵯峨芸術大学29名、大阪芸術大学3名、大阪成蹊大学3名、日本大学1名、同志社大学1名、龍谷大学2名、大谷大学6名、京都文教大学1名、大阪保健医療大学1名、花園大学1名、奈良大学1名などです。美術に関係する仕事を将来したいと考えている方にとっては、大学のことなども考えられる学校なので、おすすめの一つです。ぜひ一度、学校を覗いてみてください。

前後期の2期制で、土曜日は4時限目まで授業があります。3年生の時には、大学の一般受験を志望する生徒向けに7,8時限目にセンター対策を実施しています。 生徒の進路は、大学70%、短大10%、専門10%、就職10%となっており、平成29年度大学合格実績は、・・・ 京都教育大学2名、大阪教育大学1名、富山大学1名、京都精華大学28名、京都造形芸術大学18名、京都美術工芸大学3名、成安造形大学10名、京都嵯峨芸術大学29名、大阪芸術大学3名、大阪成蹊大学3名、日本大学1名、同志社大学1名、龍谷大学2名、大谷大学6名、京都文教大学1名、大阪保健医療大学1名、花園大学1名、奈良大学1名などです。美術に関係する仕事を将来したいと考えている方にとっては、大学のことなども考えられる学校なので、おすすめの一つです。ぜひ一度、学校を覗いてみてください。