2017年6月23日

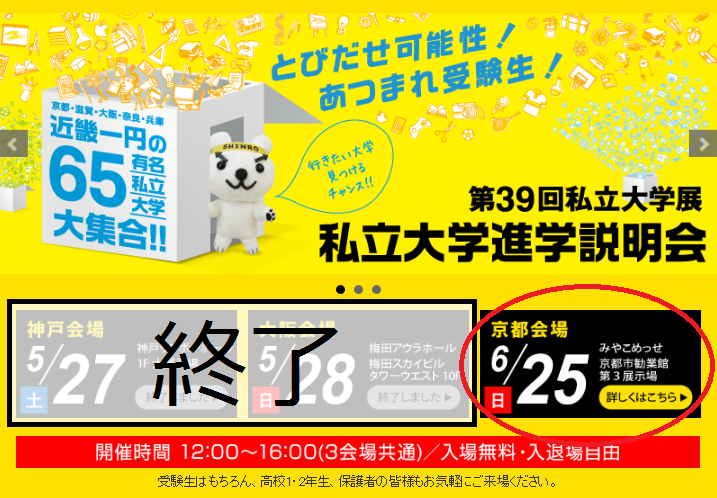

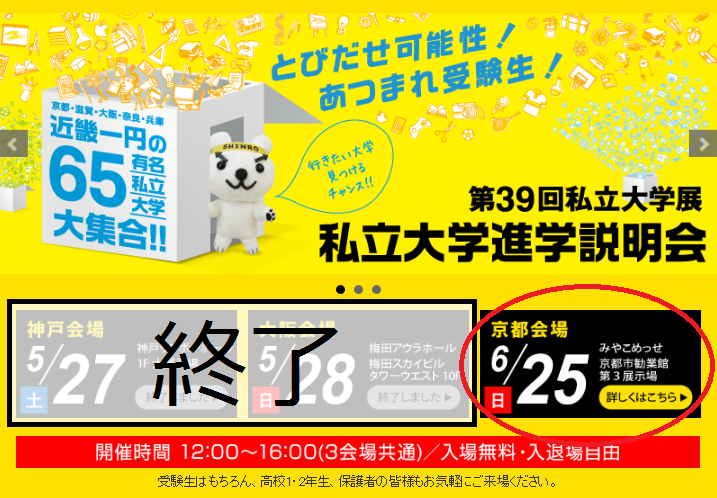

5月11日にもお知らせしましたが、近畿を中心に65大学が集まる「私立大学展」が開催されます。(主催=京阪神私立大学入試広報懇談会)

既に2日程が終わり、25日の京都日程のみ残すことになりました。

6月25日(日) 12:00~16:00 みやこめっせ(京都勧業館 第3展示場)

開成教育グループからは「大学の選び方・受験勉強の方法をお教えします。」という受験支援コーナーで個別相談ブースを担当することになっています。JR京都駅八条口、阪急烏丸(地下鉄四条)と会場を結ぶ送迎バスも運行されるようです。詳細はHPでご確認ください。大学選びや出願方法、勉強方法でお悩みの高校生、大歓迎です。お会いできることを楽しみにしております。

( ↓ 私立大学展のHPはこちらです。)

http://www.shinro-ouen.jp/index.html

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年6月22日

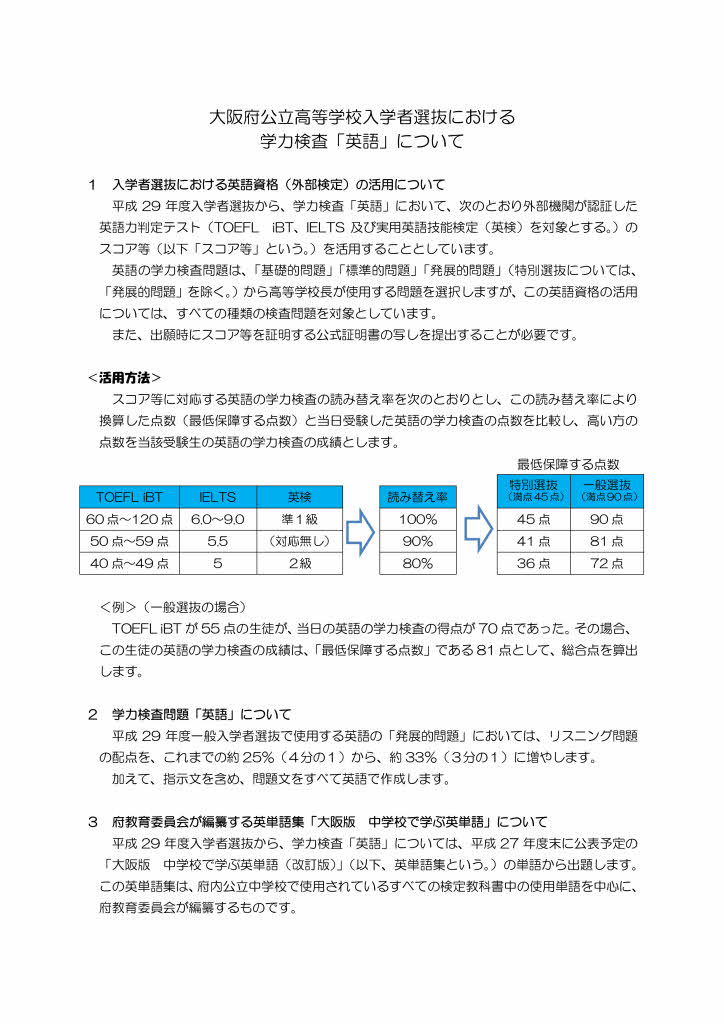

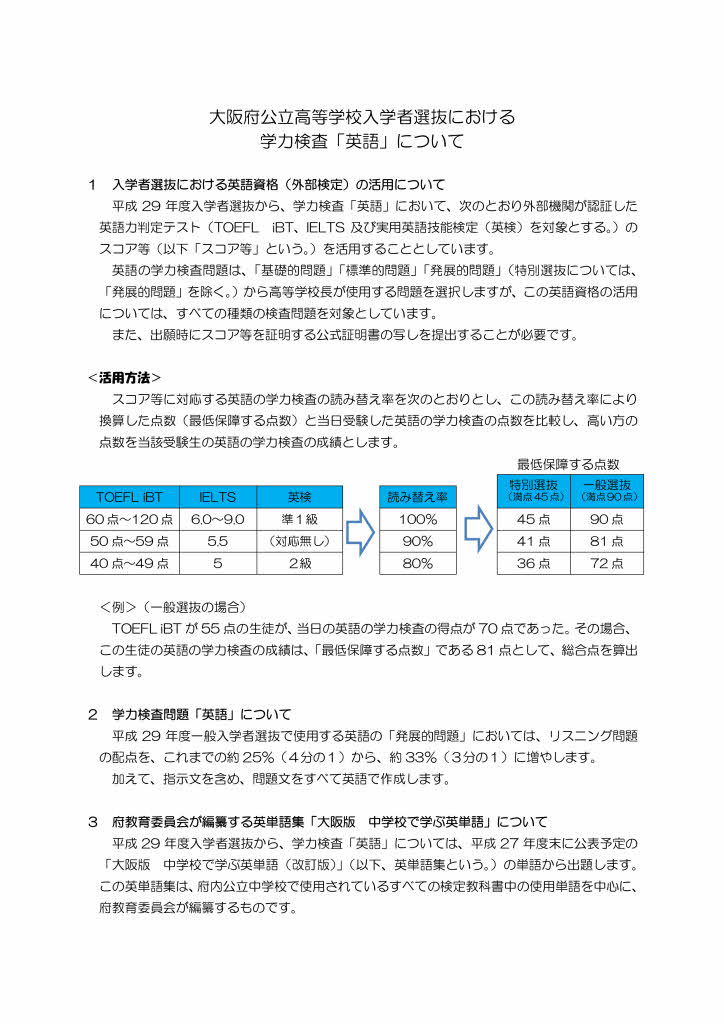

大阪公立高校入学者選抜入試で、今年度(2017年度)より、英検など外部検定資格による英語選抜試験のみなし得点が採用されていることはご存知かと思います。(以下の資料を参照)

実際にこの制度を利用した利用率などについては今後明らかになるかとは思いますが、この入試制度を受け、私立中学校入試や私立高校入試でも採用が進んでいるようです。

試験免除・判定優遇・点数加点など対応はさまざまですが、ある私立高校の対応は英検資格取得級によって・・・

例1:『学科試験に点数加点方式 2級40点、準2級30点、2級20点』(※入試当日の英語の点数に加点)

例2:『得点換算方式 準1級以上100点、2級90点、準2級、3級70点』(※入試当日の英語の点数と換算点を比較し、高い方の点数を採用)

などとなっています。

2020年度大学入試制度改革にあわせて英語教育への関心が高まっていることは、中学入試・高校入試からも感じられます。外部検定も一考に値するものでしょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月21日

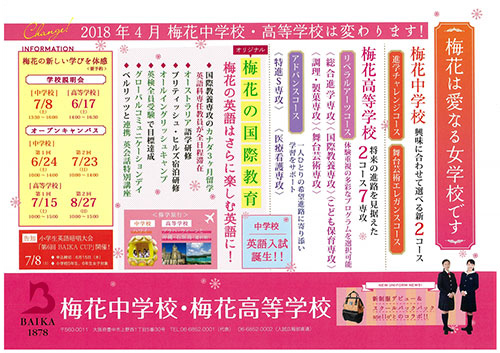

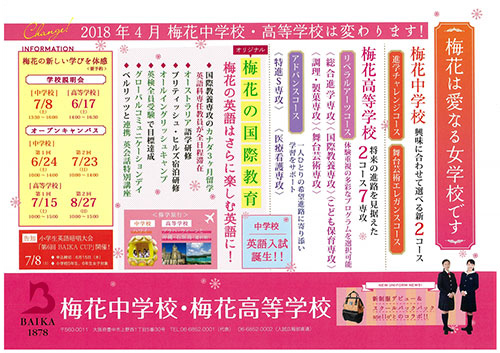

梅花中学校・高等学校の学校説明会に行って来ました。

来年度で創立140周年を迎える女子中学校・高等学校です。大阪府内で最も古い女子校だそうです。近年、女子校は生徒募集に苦慮されておられる学校が多い中、順調に生徒を集め進学実績も着実に伸ばしています。来年度募集からさらに充実した指導を目指すための新たなコース編成を行います。

副校長の六室(むつむろ)先生は、『伝統は継承しつつ時代にあった新しいもの取り入れる事が大切』とおっしゃっておられたことが印象に残ります。

梅花中学校は、興味に合わせて選べる新2コース設定。(進学チャレンジコース/舞台芸術エレガンスコース)梅花高等学校は、将来を見据えた2コース7専攻(リベラルアーツコース/アドバンスコース)に改編されます。

※〔リベラルアーツとは・・・〕人が持つ必要がある実践的な知識・学問の基本と見なされた基礎・教養科目のこと。

また、【国際教育】も新たな取り組みを行いより身近で身につく楽しむ英語を体験できるシステムを構築しているようです。

ぜひ、学校説明会やオープンキャンパスに参加してみてください。

梅花中学校高等学校 2018年~ コース改編

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月20日

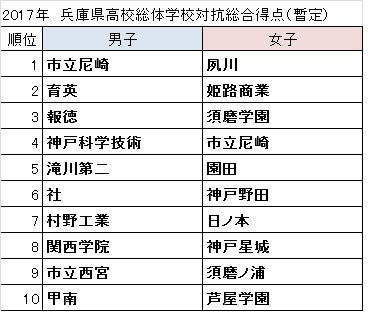

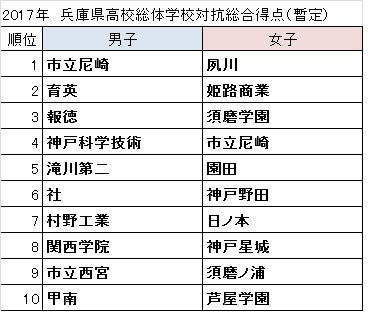

インターハイ(高校総体)の予選ともなる都道府県ごとの高校総体が開催される時期ですが、兵庫県では6月3日に開会式が行われ、11日に各競技の集中日程が終わりましたので、学校対抗総合得点が発表されました。(会期以降に開催される競技や、終了している競技の記録訂正が行われる可能性があるため、現段階では県の体育連盟は「暫定」として発表しています。)

男子は2年ぶりに市立尼崎が、女子では48年間連覇でしたが、昨年惜しくも須磨学園に明け渡した首位の座を夙川が再び獲得しました。野球やサッカーなど特定の競技だけでなく、合計30近い競技での順位を得点化して合計された数値による順位ですから、学校全体のスポーツに対する取り組みを表す指標となります。また、アーチェリーや馬術、登山、ゴルフなど、ほとんどの生徒が高校入学後に初心者として始める競技の場合、先生方の指導力はもちろんですが、卒業生の協力、保護者の理解などの影響も大きいと思います。

これらのランキングに入るような学校は、スポーツも含めて生徒の可能性を伸ばすことができる学校だといえるでしょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年6月19日

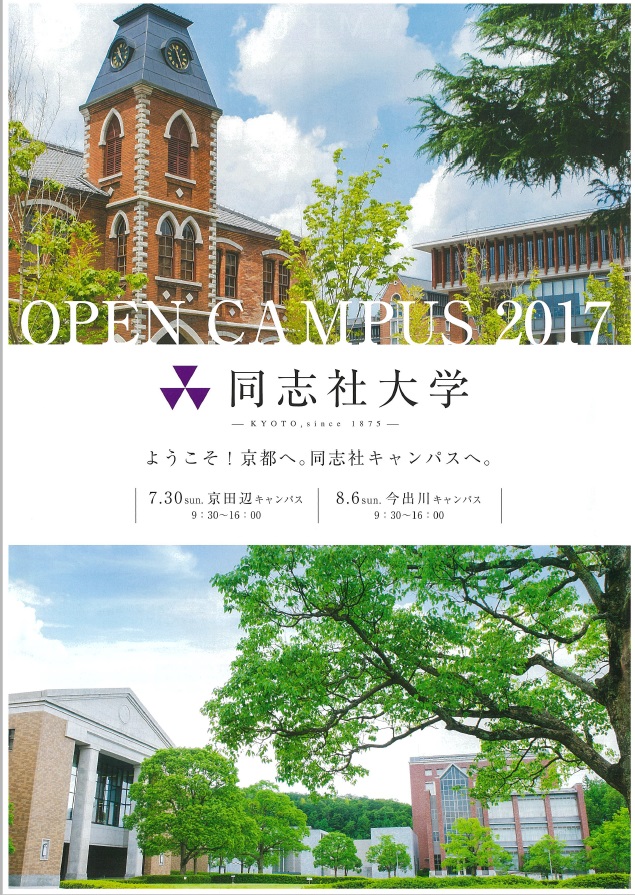

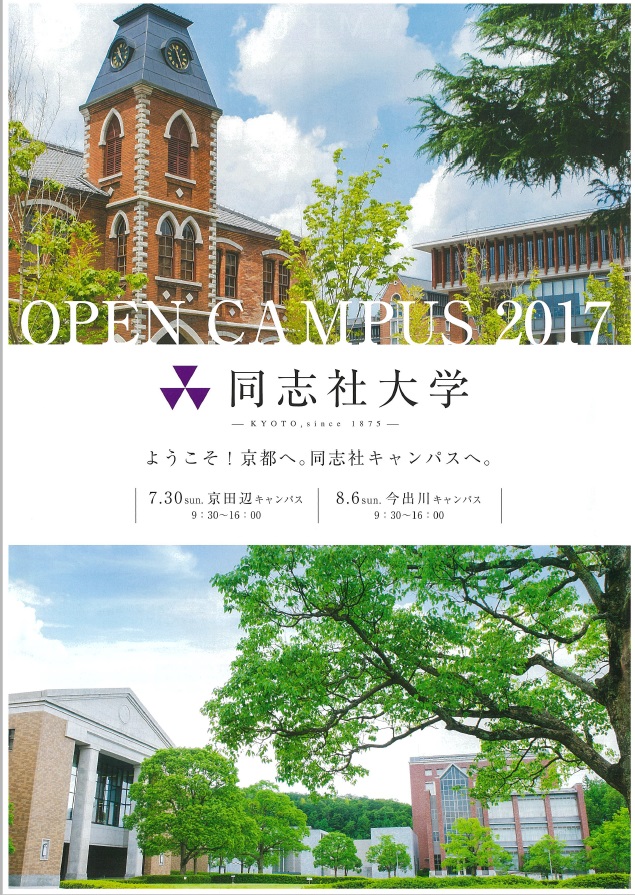

夏は大学のオープンキャンパスのシーズンです。今回は同志社のオープンキャンパスのご紹介です。7月30日と8月6日の日曜日に2回開催されますが、1回目は京田辺キャンパス、2回目は今出川キャンパスと場所が異なりますので注意が必要です。

(画像をクリックするとPDFが開きます。裏面の詳細も見ることができます。)

さすが同志社、内容が硬派です。「教員による模擬講義」「同志社の英語を学ぼう!」(一般入試問題解説)「図書館見学」などなど・・・。参加した志願者にとっては「大学ってなんとなく楽しそう・・・」ではなく「こうやって勉強するところなのだな。」と背筋が伸びるような企画となっています。たとえば同志社の図書館の蔵書には膨大な洋書が含まれており、それを見るだけでも英語の勉強スイッチが入るというものです。

もちろんチャペル見学など立派な大学の施設などを見学することもできます。入試ガイドも入手できるようですので、同志社大学を受験する可能性のある高校生は参加すると、良い刺激を受けることに加えて入試情報の入手もできるでしょう。

因みに昨年は布製のしっかりしたトートバックが景品として配布されました。重宝しております。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年6月16日

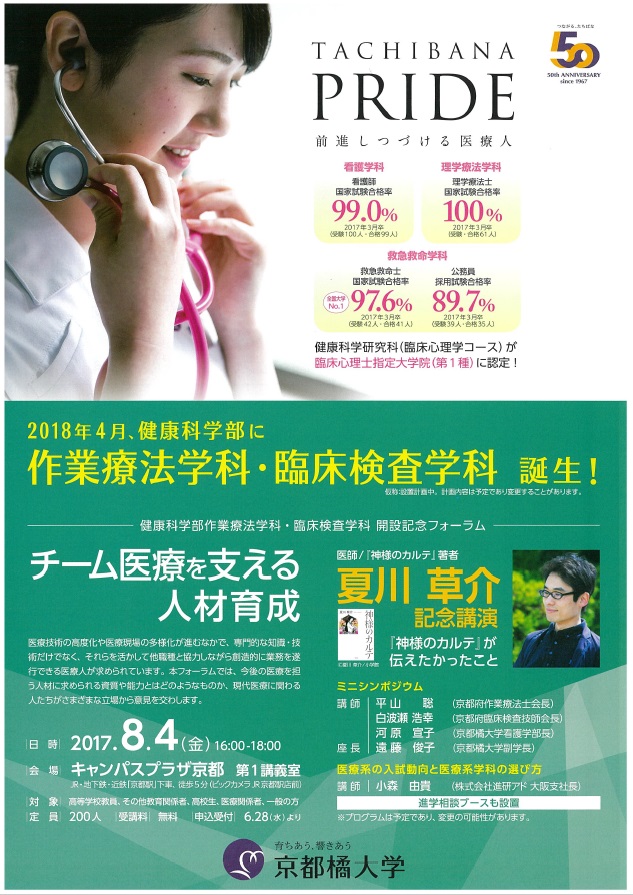

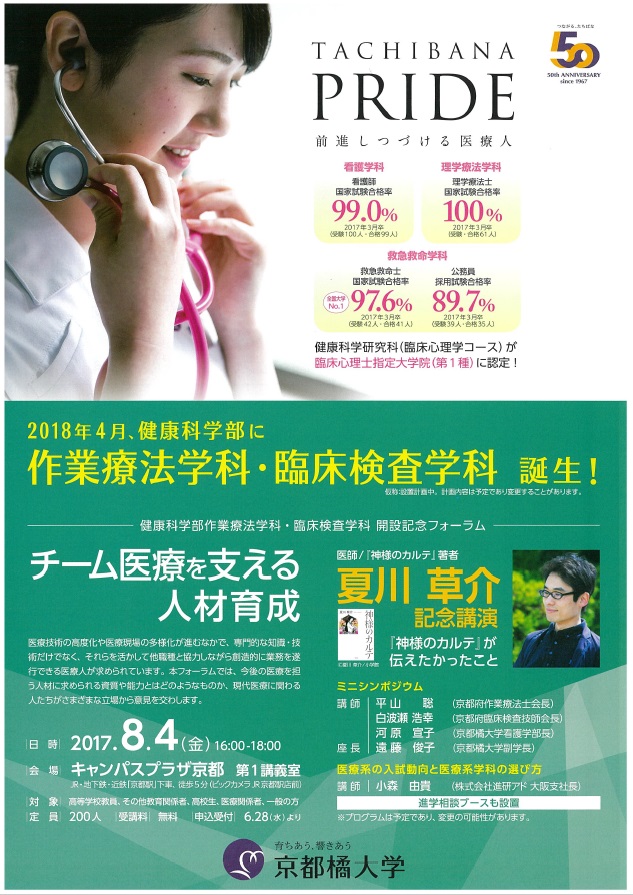

かつては文系の女子大学だった京都橘大学ですが、2005年に共学化、京都府内で初の看護学部を設置してから次々と学部を増設し、今や6学部11学科、学生数も4,000名を超える総合大学となっています。

(画像をクリックするとPDFが開きます。)

2012年に理学療法学科と心理学科の2学科体制で開設された「健康科学部」にも、2016年度から救急救命学科が開設され、看護や理学療法の国家試験の合格率の高さも評価されたためでしょうか初年度から多くの受験生を集めました。

その健康科学部に、2018年から「作業療法学科」と「臨床検査学科」が増設されることになりそうです。これからの高齢者社会を見越して人材不足となる作業療法士や、高度化する医療に対応できる臨床検査技師の育成を目指しているようです。

心理学科も臨床心理士資格取得が可能となりましたので、京都橘大学健康科学部の入試の難易度も全体的に上昇することが予想されます。注意が必要でしょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年6月15日

神戸市長田区の神戸常盤女子高校は山陽電鉄西代駅、JRや地下鉄の新長田駅から徒歩圏内の女子校です。ビーチバレーやソフトボールなどスポーツが強いことで有名な学校ですが、兵庫県の女子校で唯一の「家庭科」を設置している事でも知られています。100年以上前には女性に生活技術の習得を目的とする女学校が各地に作られ、裁縫や調理などの教育が行われていました。その後、新制高校として存続している学校も数多くありますが、女性の進学率の向上に伴って募集定員の大半が普通科となっていきました。この学校も例にもれず110年前には家政学校としてスタートしたのですが、なんと今でも設立当初の家政科が「家庭科」として存続しています。

2年生から調理・製菓と服飾のコースに分かれ、卒業後はそれぞれを専門とする学校に進むようですが、普通科卒業の生徒と違って、進学後の活躍度が大きく異なるそうです。服飾のコースに進むと、裁縫の基本を手芸で身に着けた後、ワンピース、ドレス作成と段階を追って高度なものを作成し、毎年文化祭でファッションショーを行うそうです。調理・製菓のコースでは専門学校の先生方による本格的な指導を2年間受けることができる上に、テーブルサーブなど付随する技術も学ぶわけですから、卒業生の多くが有名ホテルなどで働いているというのも納得できます。

このような取り組みが地域にも評価され、今春の入試でもこの学校の「家庭科」は40名定員のところ、200名を超す受験生が集まったそうです。

というわけで、交通アクセスも良い学校ですので、これらの分野でプロフェッショナルを目指す女子は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年6月14日

和歌山市の開智中学校・高等学校は、阪和線の六十谷(むそた)駅の近くにある1学年250名程度の進学校です。S1類という進学に特化したコースを設置したのが3年前、というわけで初めての卒業生の大学合格実績が出ました。この年度の卒業者数は273名です。

学校ホームページより

学校ホームページより

過年度生も含んだ合格実績数ですが、国公立合計143名!学年の半分以上が国公立に合格できたという快挙です。現役に限っても6割以上が国公立に合格したとの事です。十分な授業数と朝7時から解放している自習室など、大学進学に対応した環境も備わっていますが、薬学部や医学部など難関学部への合格に向けては先生方の個別の対応がなされたと考えるべきでしょう。

関関同立の指定校推薦枠が30名以上あるそうですが、ほとんど使われずに返しているとの事です。学力をつけて一般入試に向けて戦うという進学校として正しい姿勢を貫いている学校なのでした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月13日

京都のミッション系の女子校、ノートルダム女学院は、中学校からは120名以上の募集ですが、高校からは30名程度の募集といった、中・高6年間を通して学ぶ生徒の割合が高い学校です。京都に暮らしている人にとっては馴染みのある白川通りの「錦林車庫」のバス停に夕方になれば茶色い制服の御嬢さん方が横一列に整然と並んでいる光景を見ることができます。

それはさておき、この学校、大学への推薦枠を豊富に持っている事でも知られています。2015年実績として、同じキリスト教系の関西学院大学へは20名の、同志社大へは7名、上智大へ4名の指定校推薦枠があったそうですが、昨年度、関西学院大学の「協定校」になりましたので、もっとその枠は拡大されそうです。それ以外でも、関西大10名、立命館大8名、さらに薬科大で12名、歯科大で8名など難関大の推薦枠も持っています。というわけで、この学校で上位にいればこれらの大学が待っているというわけです。

元々英語教育が熱心な学校ですが、昨年度から新設されたグローバル英語コースは、英検準1級取得を目指すという目的がはっきりしており、そのためのカリキュラムが用意されています。さらに2018年から3コース制となって、指定校推薦に加えて、一般入試でも戦えるように、新たな大学入試にも対応するという計画です。

詳細についてはひとまずオープンスクールに参加して、説明を聞いてみましょう。茶色い制服の試着もあるようです。

(画像をクリックするとPDFが開きます)

(画像をクリックするとPDFが開きます)

ところで、この学校、ミッションスクールなのに座禅体験が行われているそうです。教会が怒ってこないのか大丈夫なのでしょうか。気になる方は直接お聞きください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月12日

今春の入試まで、「立命館コース」「グローバルSコース」「グローバルAコース」の普通科3コースおよび体育科の4類型で募集していた初芝立命館高校ですが、次年度からの募集から普通科の区分けを変更するようです。

「立命館コース」はそのまま残りますが、その上に「アドバンスト英数コース」という難関国公立や医歯薬系を目指すコースを増設するようです。もちろん難易度は「立命館コース」よりも上に設定されるため、岸和田や三国丘志願者もこのコースで出願しておいて、このコースでの合格通知が来れば安心して公立トップ校に出願、立命館コースに回された場合は、泉陽や鳳を受験するか、そのまま立命館大学進学が可能な立命館コースに入学するか、という選択が可能となります。

また、「グローバルS」と「グローバルA」も差が大きく、併願受験した場合の、公立出願のための指標としては使いにくかったのですが、こちらも「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」と細かい区分けに改善されるようです。もちろん入学後の生徒に対しても学力的にフィットしない生徒を減らし、進学実績の向上につなげようという意図があるようです。

中学校は今までと同じく、「アドバンスト立命館コース」「立命館コース」「セレクト・アカデメイアコース」としての募集ですが、高校入学時に「アドバンスト英数コース」に進むという選択肢が増えますので、例えば立命館大学に無い医学部に進みたいぞ、という場合には、頑張ってアドバンスト英数コースに進めば学校が受験対策をしてくれるというわけです。

大学と連携している高校は、学力的にトップの層を連携クラスにするのが通例ですが、今回の変更で、立命館大学への連携枠が2番目の位置づけとなるわけです。しかも今回の変更の提案は、大学側から示されたともいわれています。同じような連携枠を持つ高校のみならず、連携校に対する大学の姿勢にも影響を与える改革だといえるでしょう。

学校説明会などでの今後の詳しい内容が発表されると思います。気をつけておきたいと思います。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |