2017年7月7日

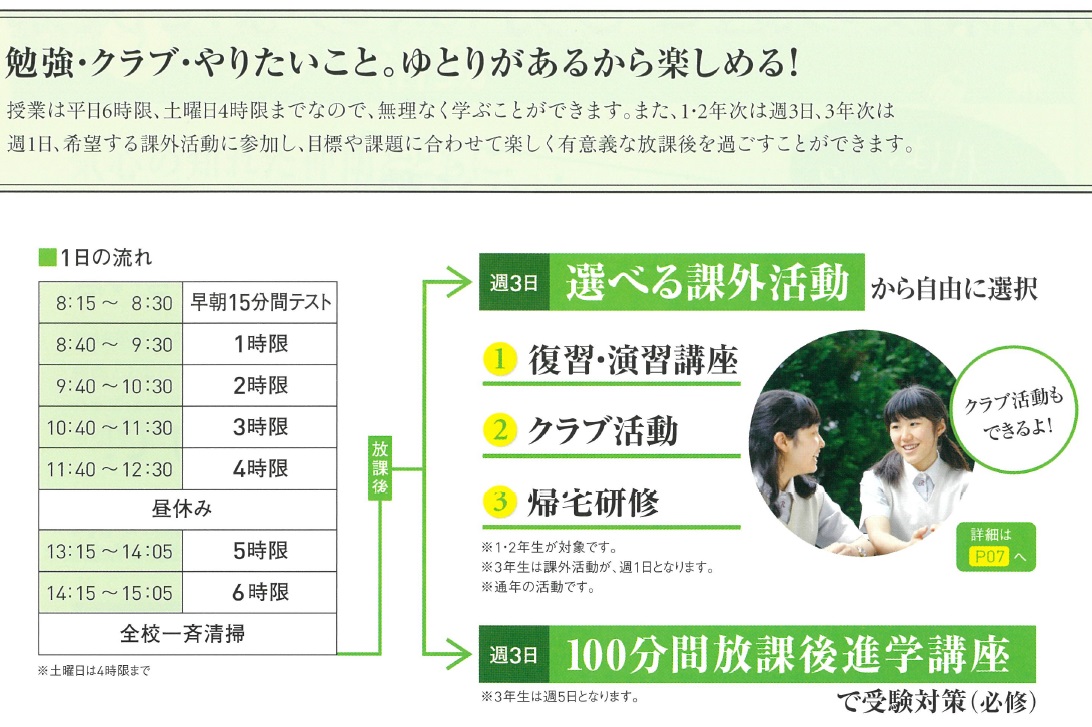

野球やサッカーなどのスポーツの戦績と難関大学への進学実績を両方とも誇っている「文武両道」の私立高校はたくさんありますが、実は担当生徒を分けているという学校がほとんどです。「強化クラブ」に指定されている強豪チームへは、授業時数が少ない部活用のコースの生徒しか入部できず、そのコースに入学するためにはスポーツ推薦が必要というケースが多いようです。一方、大学受験対策に特化したコースの生徒は部活ではなくて補習や講習への参加が義務付けられていて、受験学力の向上に励む、というわけです。

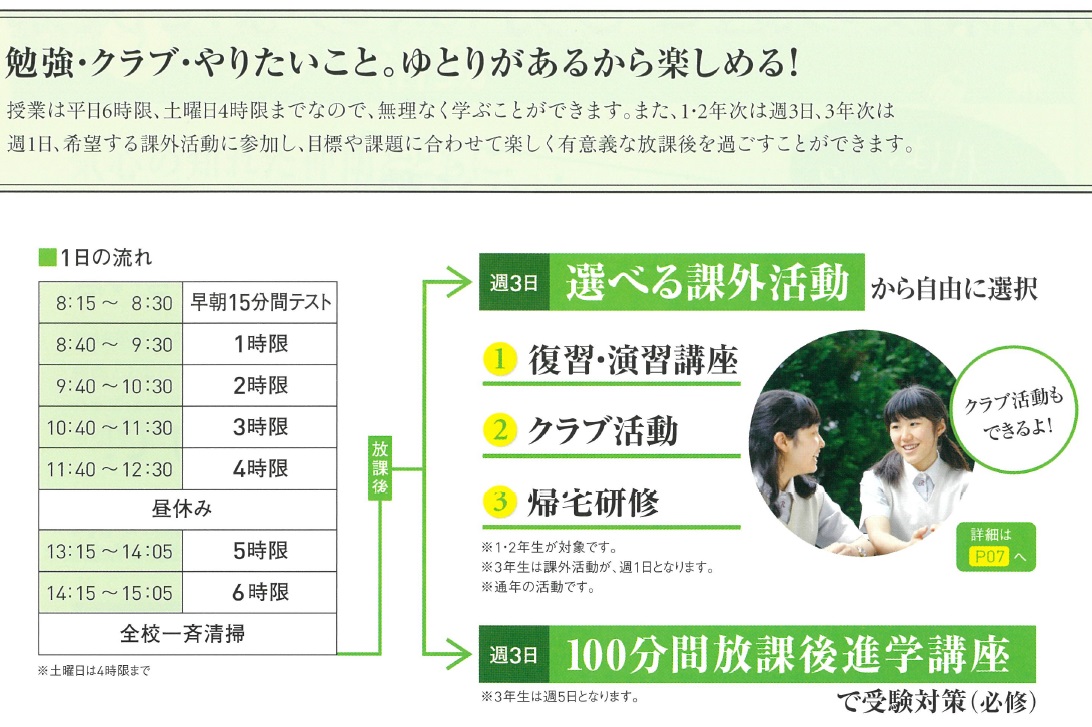

大阪府豊中市の履正社高等学校は甲子園でもおなじみの野球部をはじめ、昨年も高校生大会で優勝した女子硬式野球やインターハイでベスト8のサッカー、テニスや剣道、陸上競技、女子バレー、柔道、吹奏楽の9つの強化クラブがありますが、今までは「普通コースⅢ類」の生徒しか入部できませんでした。

それを、来春から大学受験対策に特化していた「集約文理Ⅰ類、Ⅱ類」のコースの生徒も参加できる方針に変えるようです。国公立を目指す「集約文理Ⅰ類」はさすがに部活には週1回しか参加できませんが、「集約文理Ⅱ類」の生徒は週3日、参加することが可能になります。(高1・2のみ)とはいえ、いきなり強化クラブに入部するのは大変だろうというわけで、なんとそのためにさらに別の部活を立ち上げる方針だそうです。今まで強化クラブ以外のクラブは無かったので、同好会からのスタートとなるようですが、学校としては指導員を付けて、本格的に楽しめる部活に育てたいとの事です。といっても、学校として大学進学への準備の手を緩めるわけではありません。勉強したい生徒、またはしなければいけない生徒向けに「復習・演習講座」が用意され、通塾を想定しているのでしょうか「帰宅研修」(要するに学校に拘束しない)という選択肢も含め、生徒に任せるつもりであるとの事です。この3日の枠を、部活2日+復習・演習講座1日、のようにミックスするのもOKにするつもりだそうです。

(出来立ての学校パンフレットより)

難関大学に合格したいなぁ、だけど甲子園で野球部の応援演奏もしてみたいなぁ、という夢を持っている吹奏楽中学生にとって、その夢が同時に叶う確率が高くなりそうです。

または、新校舎のカフェで、焼き立てパンを食べながら、強化クラブにはない種目の部活を自分たちで作っていく相談をするのも楽しそうですね。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年7月6日

最近の大学入試も変わってきました。学力的な優劣と、社会に出てからの活躍度には関係が無いといわれつつ、就職では難関大学出身者が有利であるなど、悩ましい現状があります。公務員試験対策講座や面接練習など、就職対策を手厚く行っている大学もありますが、採用された後にそこで活躍できる力が付いているかどうかは個人次第でしょう。

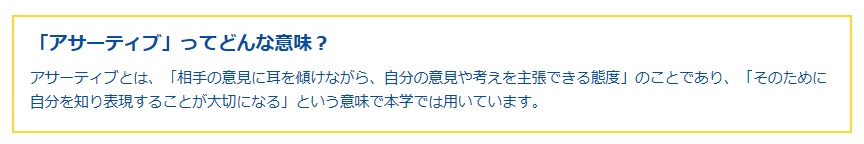

そこで追手門大学は面白いことを考えました。2015年から始まった、「アサーティブ入試」です。まずは「アサーティブ」って何?

(追手門大学HPより)

入試情報室にもこの入試に関する問い合わせが増えてきました。受験生にとってもこの育成型の入試が大学の好感度を上げており、一般入試でも志願者が増えています。年々この入試方法の知名度も上がってきているようです。

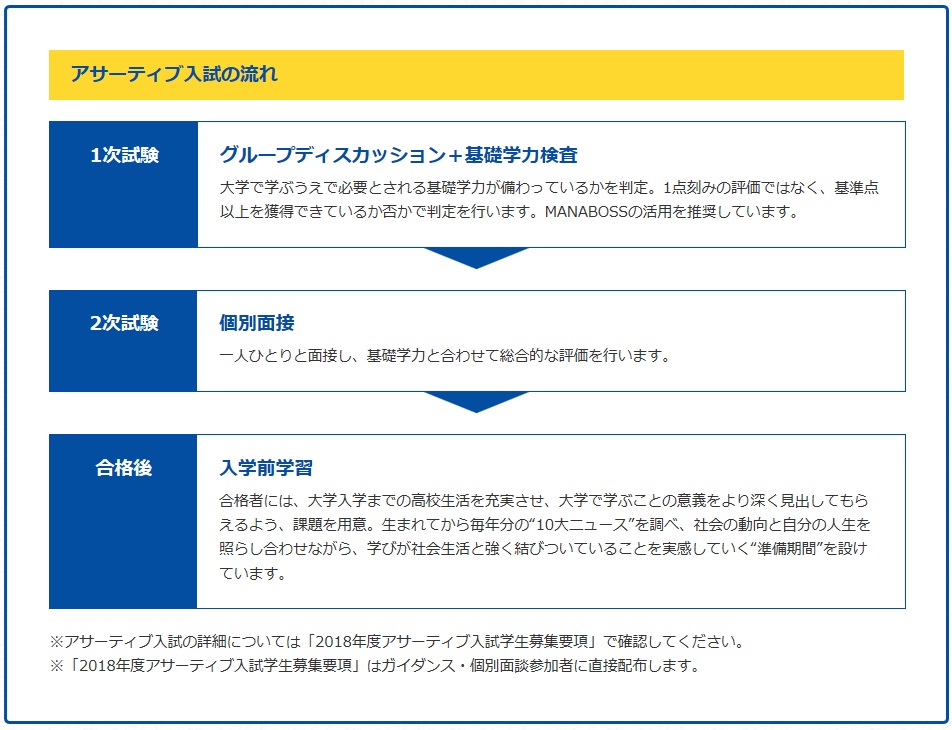

具体的には次のような流れになります。

(追手門大学 HPより)

まずは入試前のガイダンスに参加して、概要説明を聞きます。

さらに、個別面談で、大学で学ぶ意義を「一緒に」!考えてくれます。

次にMANABOSSというインターネット学習システムで、スマホやタブレットで学習を進めていきます。

そして、そこで学習したことが定着しているかどうかを試す「基礎学力テスト」が行われます。

合格後は、さらに社会と自分のつながりを考えさせるような課題が用意されており、入学に備える、というわけです。基礎学力テストがどの程度の内容かは、MANABOSSに参加してみればわかることだそうですので、まずはエントリーしてみましょう。要はやる気です。

これから活躍していく人材をいかに見出していくのかも大学入試の役割の一つですが、入試というのはAOや推薦入試では今までの活動歴や高校の成績を、一般学力選抜でも今までに得た知識や技能で判断するという点で、いずれも「過去」で合否を判断しています。

それに対し追手門大学の「アサーティブ入試」は、その学ぶ意味を確認させグループディスカッションで考えさせ、後日その熱意が「基礎学力テスト」で測られますから「未来」を判定材料にする革新的な考え方だといえるでしょう。

受験生一人ひとりにかける時間や手間も大変だと思いますが、この入試で入学した学生が社会で活躍するのが楽しみです。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年7月5日

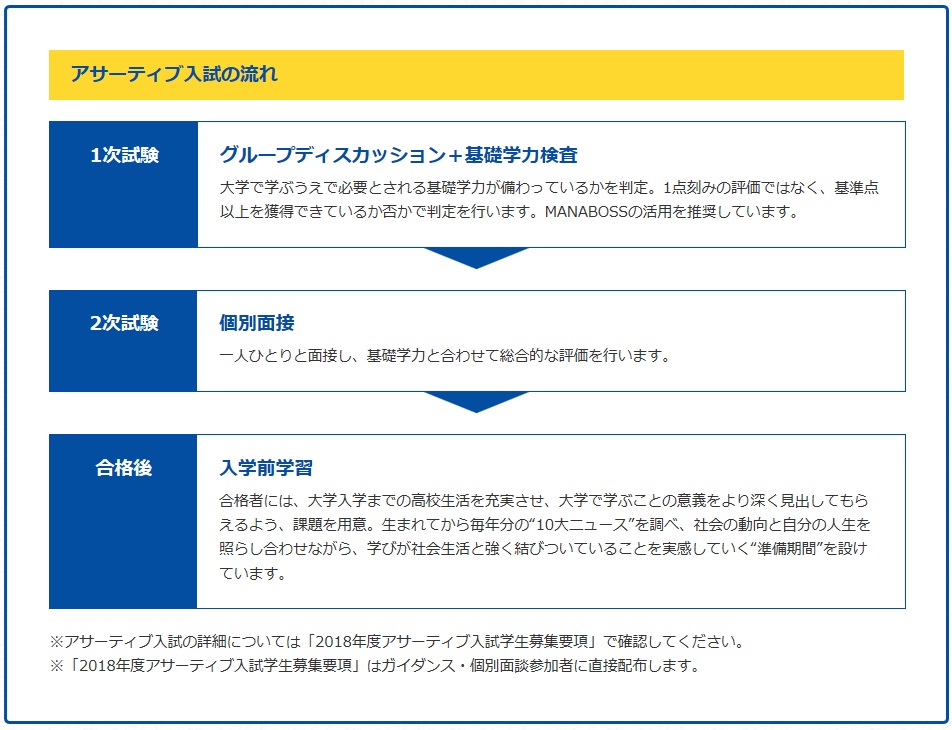

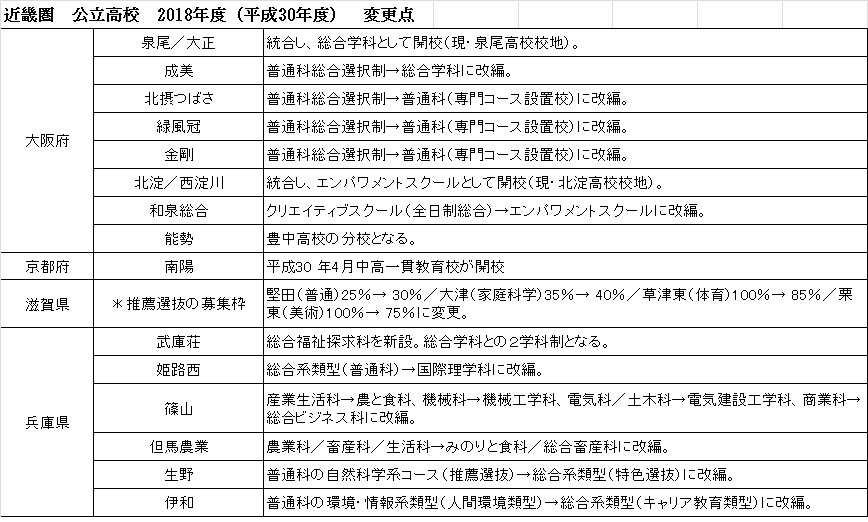

そろそろ、私立高校の募集要項も発表される時期になってきましたが、まずはすでに発表されている公立高校の変更点をお伝えします。思い切った改革で、学校の統廃合も進んでいる大阪は、統廃合によって2校減に加え、学科の改編など多くの変更点があります。普通科総合選択制からコース制に移行する学校が3校ありますが、履修科目を選択にするよりも目的別コースにすると時間割上の無駄が減るというメリットもあります。まだこれらの学校に設置されるコースは決まっていませんが、幼児教育や看護系などのコースで成功している学校を参考にする可能性があります。

兵庫県は学科の名称が実態に合わせた編成や名称になるという変更が目につきます。SGH校なのに昨年度入試ではまさかの定員割れになった姫路西は「国際理学科」という定員40名の学科を設置することになりました。この学科はアメリカ研修旅行や大学教授による特別講座など、国際社会で活躍する人材育成を目的にしているそうです。この学科のみ県下全域からの募集になりそうです。

今後新たな情報が入れば、随時お知らせしていきます。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年7月4日

大阪では国公立大学・理系進学へ強い(というよりトップの)女子校として君臨している四天王寺中学校・高等学校ですが、この学校や生徒に対して「まじめ」「勉強中心」といった印象を持っている受験生が多いように思えます。

まずは、大学合格実績から・・・

今年度は[理数コース]1期生の卒業初年度となり、在籍30名に対して、

○国公立大学+大学校合格数 17名

○医学部合格数 6名(うち医学科4名)

○薬学部合格数 5名

○関関同立合格数 16名

となりました。

卒業生470名に対し、国公立大学医学部医学科合格数は50名(現役26名)となっています。つまり、1割以上が医学部という近畿圏の女子校としてトップレベルの割合となっています。(本当は神戸女学院もこれを超える実績かもしれないのですが、神戸女学院は大学進学実績を全く公表しない学校なので比較できないのです。)

また、他の学部を含めて、国立大学合格数は、155名(うち現役92名)、公立大学合格数は、79名(同57名)となっています。

中学から入学した生徒のみならず、高校からの入学した生徒もこれらの実績に大きく寄与しています。確かに、この実績からすると、大学進学(特に医学部系)に向けた取り組みを大切にしていることは間違いありませんが、この学校はそれだけではないのです。

★[医療の現場体験]➡四天王寺病院見学 2016/7/26実施

★[海外語学研修]➡オーストラリア・ブリスベン14日間予定

★[最先端の医学ってスゴい!!]➡京都大学医学部・医療体験ツアー 2016/8/29実施

★[大学へ出かけて勉強だ!]➡京都大学法学部ツアー&近畿大学医学部ツアー2016/12/16 実施

★[校内語学研修]➡英語づくし! 2017/3 習熟度別クラスで5日間実施

★[キャリア講座]➡“公認会計士の仕事と魅力”の説明会&座談会 2017/3/8 開催

などと、体験・見学・参加型のイベントが盛りだくさんです。医学部志願者が多いこの学校ならではの体験イベントもありますが、文系の生徒向けのイベントも多く、大学進学を早くから意識させ、勉強へのモチベーションを上げる仕掛けとして機能しているのでしょう。

一方、部活も元気です。

★コーラス部(昨年夏には「声楽アンサンブルコンテスト全国大会」へ大阪代表として出場しています。今年の夏の甲子園、開会式と閉会式でも歌うそうです)

★囲碁部全国大会出場(女子では珍しいそうです。)

★自然科学部生物班が日本生物学オリンピックで入賞!

★今年のインターハイ(南東北総体)にはバレーボール、ハンドボール、体操、卓球、バトミントンが出場!(スポーツ・芸術コースの生徒もがんばっています。)

★放送部は「NHK杯全国放送コンテスト」に出場!

その他文化系では、筝曲やダンス、茶道などの部活も盛んですが、それに加えて弦楽器同好会も人数を増やしており、部活動には消極的な進学校が多い中で、むしろ次第に充実してきているように見えます。

と、いうわけで、是非一度、説明会などの機会に学校を訪れてみましょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年7月3日

夏といえば・・・。塾は夏期講習会や合宿、オープンキャンパスへの誘導など何かと忙しい時期なのですが、世間的にはやはり「夏の甲子園」でしょう。今年も「筋書きのないドラマ」が繰り広げられます。また、この期間、ホームグラウンドを奪われるあの球団には気の毒なのですが、やはり甲子園球場でプレーできるというのは高校球児にとってやはり最高の勲章だといえるでしょう。それだけに地区予選といっても熾烈な戦いが毎年繰り広げられるわけです。

大阪では176校168チーム(連合チームが4つあるため、数が合いません。)の予選が行われるわけですが、代表を1校選ぶための合計167試合を一つの球場で行うと秋になってしまいますので、8つの球場を使うことになります。

大阪独自のルールもあります。ここ30年間、大阪大会では吹奏楽での応援が禁止となっております。確かにこの8つの球場の中には周りが住宅地のものもありますので、周囲への騒音防止という観点からは致し方が無いような気がします。なんだか物足りないという意見もありますが、音楽が無ければ盛り上がらないのかといえば、そうでもありません。選手の声や、走る音が聞こえるという妙な緊張感がありますし、声援や拍手だけの応援によって観客も一体感が感じられるという効果もあります。

ところで、大阪大会での優勝校は私立高校が続いています。ここ50年間でも、公立の優勝は1982年の春日丘、1992年の渋谷高校の2回だけです。優勝回数のランキングでも、私立が優勢となっています。

1位:17回 PL学園

2位:13回 大阪体育大学浪商

3位:10回 大阪府立市岡高校

4位: 8回 大阪桐蔭

4位: 8回 明星

さて、今年の代表校はどこになるのでしょうか。昨年の優勝校といえども、生徒は1年間で代変わりしていますので戦力は未知数です。これから毎日の結果が楽しみです。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年6月30日

一昔前は、生徒募集に関して国公立大学というものは私立大学と違い、写真が1枚もない白黒の「募集要項」という愛想の無い冊子が用意されているだけで、大学の授業内容は入学後に配布されるシラバスを見て、初めて知るという状態でしたが、今ではカラフルなパンフレットはもちろんの事、研究内容や設備の紹介などの広報誌も用意されていて、どのような分野が学習・研究できる大学なのかがわかりやすくなってきました。さらに、私立大学並みに(以上に?)オープンキャンパスも充実してきました。

今日は、その一つ、大阪大学のオープンキャンパスのお知らせです。

(大阪大学 広報誌 「NewsLetter No.76 」より転載)

ご覧のように、学部ごとに日程も場所も異なります。事前の参加申し込みが必要ですが、申し込みをしていてもメイン会場に入れずに映像中継の部屋に誘導される場合もありますので、当日は早めに。

内容は、学部の全体説明に加えて、体験講義や研究室訪問などのイベントが用意されています。特に外国語学部は専攻言語ごとに、教員によるその言語についての紹介や学生によるスピーチ、さらに学生やその言語を母語とする留学生も加わっての交流など、プチ異文化体験ができるようです。

配布される資料も学部独自のもので、資料を入れて渡してくれるバッグも学部ごとに異なっていたりします。つまり、オープンキャンパスは、大学本部ではなく学部単位で企画・運営されているようです。工学部と基礎工学部で迷っているなど、阪大には行きたいけど、学部選びで迷っている、という受験生は、日程が許せば複数学部のオープンキャンパスに参加してみてはいかがでしょうか。

オープンキャンパスが終わったら、食堂にも行ってみましょう。阪大の食堂は、カフェテリア形式のところと、レストラン形式のところがあります。カフェテリア形式の方がお安いのですが、豊中にはカレー専門店やカフェがあったりします。吹田の医学部付属病院の14Fにはリーガロイヤルホテル直営のレストランがあります。太陽の塔を眺めながらのランチはお味も雰囲気も抜群なのですが、ここをはじめとして、医学部近くの食堂の出入口には白衣をかけておくためのコーナーがあります。吊るされている多くの白衣・・・、ちょっとリアルなのでした。

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/guidance

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2017年6月29日

以前に『寮のある公立中高一貫校が熱い!』という内容でご紹介いたしましが、今回は『寮のある私立中・高等学校』についてもご紹介いたします。

今回、ご紹介させていただきます学校は、沖縄県にある《沖縄尚学高等学校 附属中学校》です。

高校野球で名門校であることはすでに多くの方がご存知かと思いますが、実はそれだけではなく、【文武両道】を実践されている学校です。

文①;進学実績が物語る!(卒業生382名)

[国公立大学140名][難関私立97名][医学科23名][海外大22名]など。

文②:英検習得者が多い!(平成28年度取得)

《高校》1級11名、準1級47名、2級426名、準2級367名

《中学》1級4名、準1級14名、2級115名、準2級262名

武①:平成28年度 沖縄県空手道連盟認定 段位(黒帯)取得者がすごい!

《全校》610名(弐段162名 初段448名)

武②:海外異文化交流が積極的!

平成28年度海外派遣した生徒数は346名。グローバル力を身に付けている。

その他にも、【国際バカロレア】大学入学資格に2名取得、学園直営の尚学グローバル寮も備えている。

[文]と[武]をそれぞれ生徒で分担するのではなく、生徒全員が[文&武]を兼ね備えた学力とともに人間力もあげる指導をされています。

入試にも特徴があり、県外(東京)でも実施。さらに関西では、個別受験が可能です。

詳しくは、添付の案内をご覧ください。

※添付の中央部の赤枠内のイベント(●開成進学フェア)は弊社主催の【開成進学フェア(大阪会場)】(9/18月祝開催)です。ぜひ、ご参加下さい。詳しくは、7/3より随時弊社HP上でご案内いたします。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月28日

こちらは、弦楽部の練習。2年生以上の合奏です。MozartやBeethovenを聞かせてもらいました。この人数とは思えない音量の、熱意あふれる演奏です。

それに続いて大阪環状線の各駅発車メロディーのメドレーを聴かせてもらいました。どこにそんな楽譜があるのかと思えば、これは顧問の先生が編曲なさったとの事、じつはこの先生は作曲家なのでした。校長先生も吹奏楽の指導をされているし、案内してくださった先生も吹奏楽の指導をされているとの事、音楽の指導ができる先生はいったい何人いらっしゃるのでしょうか。ところで、この学校では音楽が6年間必修だそうです。

学校のHPに学校としての教育方針が端的に示されていました。3つ目を見て・・・納得です。

最後に礼拝堂を見せていただきました。カナダ製のパイプオルガンが光っています。ストップが8つの2段鍵盤、パイプオルガンとしては小型ですが、高級外車以上のプライスだと思います。いいなぁ、ここの音楽の先生はパイプオルガンも弾けるのですね。

ホールとしても響きが素晴らしいこの場所で、弦楽部の定期演奏会が開催されたとの事。贅沢です。

実はその弦楽部の皆さんには9月18日(月祝)の「開成進学フェア」で演奏をお願いしています。まだ曲目は決まっていませんが、皆さんぜひ楽しみにしていてください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月27日

JR大阪環状線桃谷駅からほど近いキリスト教系の女子校「プール学院中学校・高等学校」にお邪魔してきました。閑静な住宅地にそびえたっています。横を通ったことはありますが、中は初めてです。やはり入口の警備は厳重です。今回は放課後の生徒さんの様子を見せていただきました。

まず、去年も地区大会で金賞・代表を勝ち取った吹奏楽部の練習をみてみましょう。

おや?人数が少ないな、と思って聞いてみると、初心者練習とのこと。この春入学した中1と高1だけを集めて、基礎練習を行っています。なるほど、そういうカリキュラムが出来上がっているわけですね。各生徒の前にある譜面台のチューナーはスイッチが入ったままです。音程を厳しくチェックしているのでしょう。基礎練習といっても立派にZimmermanの行進曲を合奏しています。しかしこの部屋の天井の高いこと!本番に近い響きのなかで練習することができるわけですね。

隣の部屋では軽音楽が練習しています。さらにその隣の部屋で吹奏楽の上級生が練習しています。音楽室は3つ、それに加えて楽器庫が3つ。当然のようにその中にはグランドハープも鎮座しておりました。まるで音楽大学のようです。

美術の部屋では美術部が黙々と作品制作に取り組んでいます。デッサンから鉛筆によるイラスト作成、大きな油絵の作成などを先生が丁寧に指導されています。

学年に応じて段階的に課題を与えて指導なさっているのでしょうか。まるで美術大学のようです。

(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年6月26日

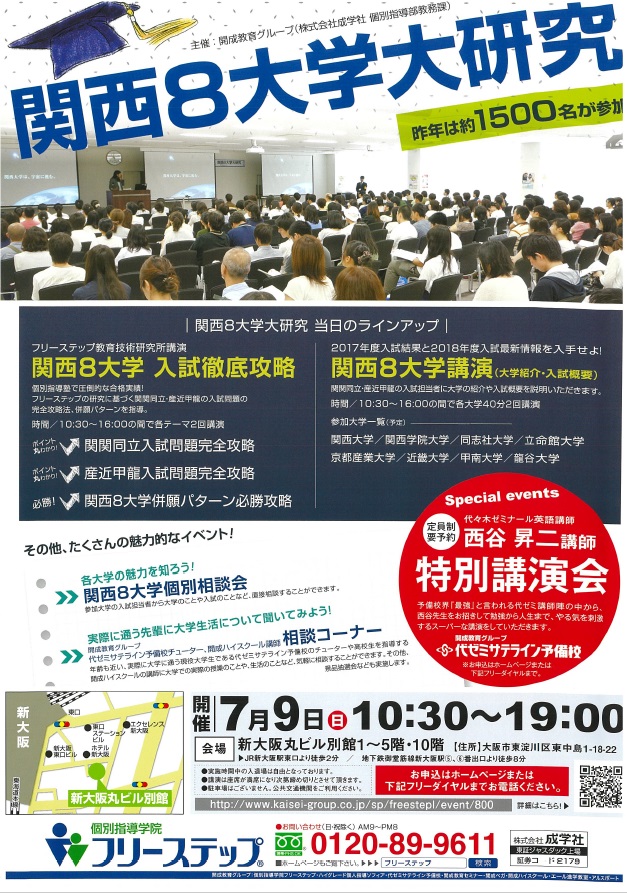

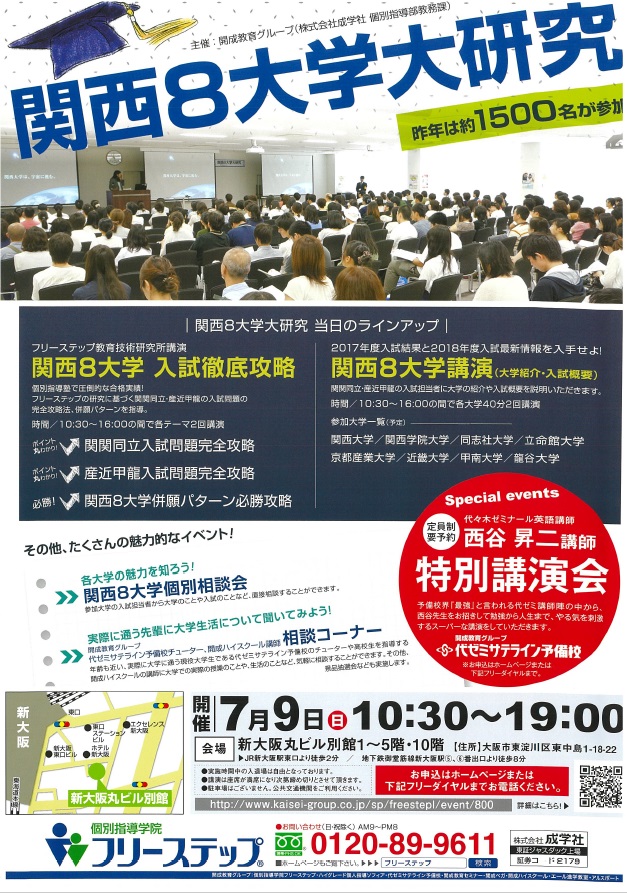

来る7月9日 開成教育グループ主催 「関西8大学大研究」が開催されます。

(画像をクリックするとPDFが開きます。)

立命館大・近畿大・関西大・同志社大・関西学院大・龍谷大・京都産業大・甲南大(2016年度学部学生数順)の入試担当者が一堂に会する大イベントです。各大学の魅力や特長を講演会形式で説明していただきます。また、大学ごとの個別相談ブースもございます。

それに加えて開成教育グループからは入試問題の解説や併願パターンの紹介に関する講演会や在学生との相談コーナーも実施いたします。

高校生の皆さんは、以下のリンクから申し込みをしてください。

http://www.kaisei-group.co.jp/freestep/event/800

(既に定員に達し、申込を終了している講演もございます。どうぞお早めにお申し込みください。)

【高校の先生方への業務連絡です】

HPには告知がありませんが、当日午前10時30分より、2時間弱の進路指導担当者向けの講演会を開催いたします。

今年も1600名以上の合格数を出した、開成教育グループ生の併願状況や受験回数などのデータを示しながら、進路指導のお役に立てるようなお話を差し上げたいと考えています。

期末テスト後のお忙しい時期だとは思いますが、ご臨席賜りますようお願い申し上げます。

(事前に申し込みを頂けますと助かります。チラシに記載の電話番号、または今までに連絡をさせていただいた学校様はFaxやメールでも結構です。ご連絡お待ちしております。)

カテゴリー: 大学・大学入試 |