2023年4月17日

悲報です。また一つの大学が募集停止となります。

学校法人神戸海星女子学院は神戸海星女子学院大学の募集停止を12日の理事会で決定した模様です。1999年に短期大学から大学に昇格しましたが、そこから大きな学部改編は無く、1学年95名募集という規模での運営が続けられてきました。しかし現在の学科は「英語観光学科」「心理こども学科」の2学科で、ご存じのようにコロナ禍では国際系と観光系は他大学でも募集に苦しみ、教育系も志望動向が下がっている全体状況の中で、募集は厳しかったのかもしれません。大学としてもコロナ禍にあってもAO入試に向けた事前面談をWEB経由で行い、英検2級相当以上の入学者には授業料を免除するなど、募集に対する工夫は行っていたのですが、効果は限定的だったのかもしれません。因みに2022年度の入学者総数は30名(蛍雪時代「大学の真の実力情報公開BOOK」旺文社 参照)でした。

小規模ながら面倒見の良い教育を行っていただけに残念です。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月14日

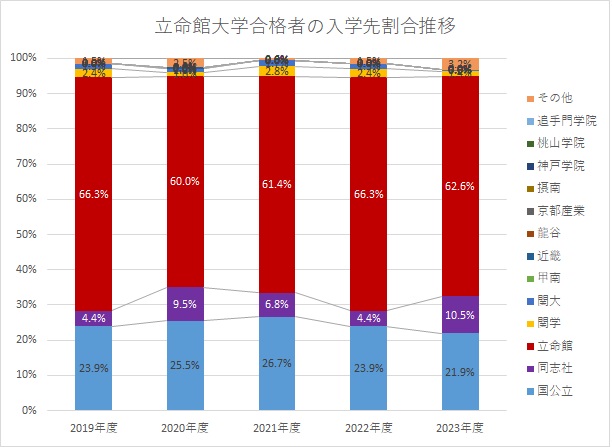

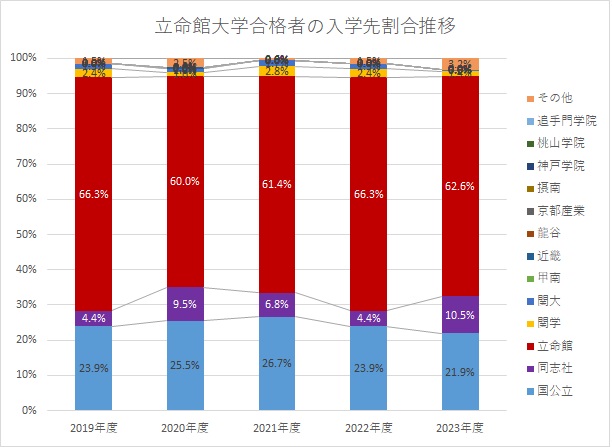

立命館についても同様な資料を作成してみました。国公立への進学の動きに関しては同志社と同じような動きとなっています。少なくとも当グループの受験生は立命館と同志社とのダブル合格となると、ほぼ同志社に入学手続きを行うのですが、その割合が今年は高くなっています。まだ同志社が合格者数、入学者数を発表していないので全体状況はわかりませんが、当グループの受験生動向を見る限り、同志社の合格率が上がってきたようにも思えます。

それはさておき、一般選抜による入学者割合が一番高い立命館は、受験者の地理的な範囲も広く、入試に関してコロナ禍の影響を大きく受けた大学ですが、立命館合格者は先に述べた同志社と、毎年2~3%の関学への流出を除き、他の私大への流出がないというところから、出願数の減少によるブランド力への悪影響は出ていないことがわかります。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月13日

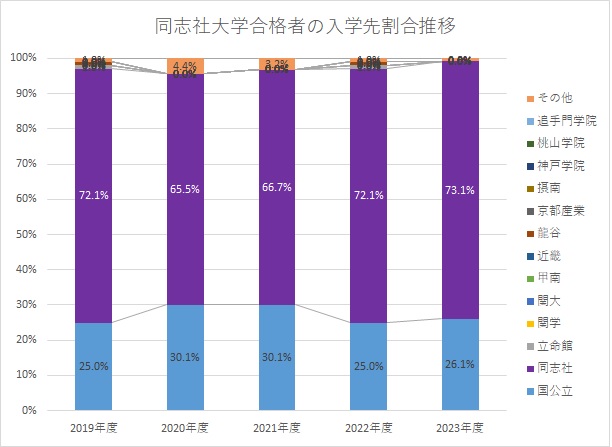

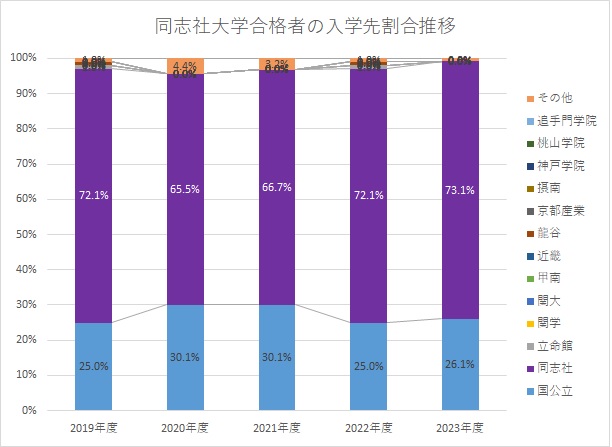

いやぁ、このブログ、見る人には見ていただいているようで、早速反響をいただきました。ありがたや、ありがたや。で、どのような反響かといえば、この状況(特に同志社合格者は同志社か国公立以外への入学がほぼゼロ)はたまたま今年だけなのか、または次第にこのようになっていったのか、というご質問です。

そこで、過去5年間(つまり2019年~2023年)に関しても同様のデータ計算を行い、比較の資料を作ってみました。

コロナ禍直前の2020年度入試は、「その他」が少し増えていますが、これは早慶上理などの首都圏の私大への入学者がいたからです。この年度の入試は大学入学センター試験最終年度による「超安全志向」といわれた年ですが、国公立への入学者が3割を超えるなど、最後まで戦った受験生が多かったように思えます。共通テスト元年の2021年度入試でも国公立進学割合が高く、共通テストの数学が難化した2022年度はその影響もあったのか、国公立への入学者割合が減少しています。しかし、首都圏を含む「その他」進学者は順次減っており、コロナ禍をきっかけとした関西からの首都圏大学への進学減少は、まだ戻り切っていないのではないでしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月12日

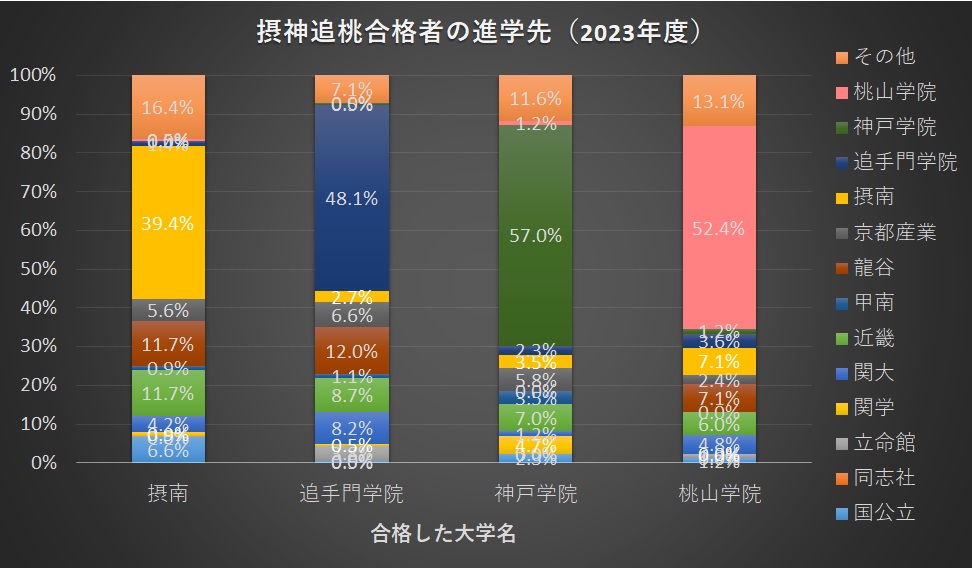

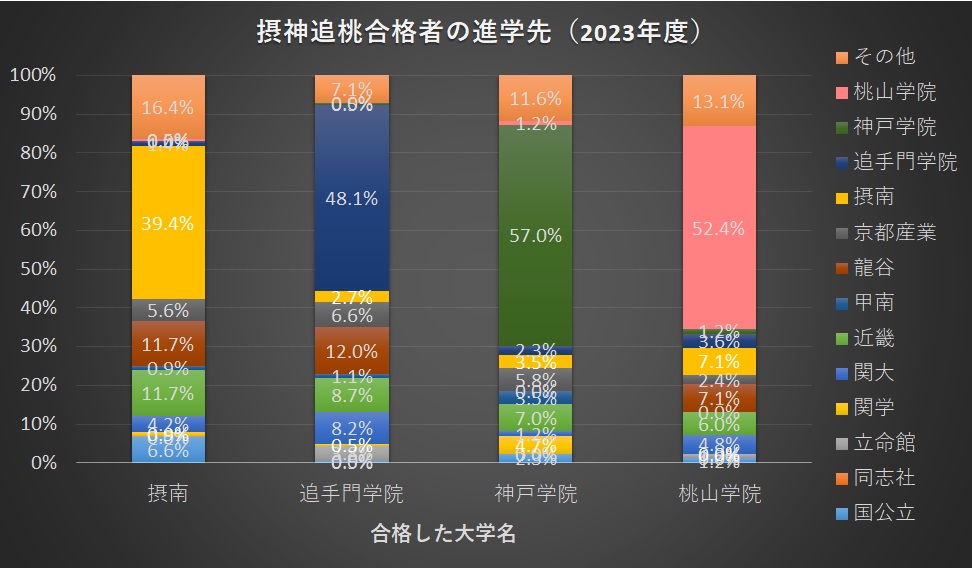

同様の分析を摂神追桃に関しても行ってみました。こちらも当グループ出身者で、進学先が判明している摂神追桃合格者566名分のデータが元になっています。

まず、国公立への進学者数は、実人数でいずれも一桁となっています。次に合格大学入学者割合を見てみると、神戸学院に入学した神戸学院合格者の割合が一番高く、追手門学院が48.1%、摂南は39.4%と関関同立+産近甲龍も加えた12大学で最も低くなっています。神戸学院と摂南は薬学や医療系の学部があり、この12大学以外の他大学との併願が多いというのも一つの原因ではないかと考えられます。

もう一つ注目すべきは神戸学院の中での、関関同立+産近甲龍への進学者率が最も低いという点です。それらの大学の併願者も受験しやすくなるような施策があれば、まだまだ受験生を増える可能性がある、とみることもできます。

ともかく、この春入学したウチの生徒たち、学生生活を楽しんでくださいね~。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月11日

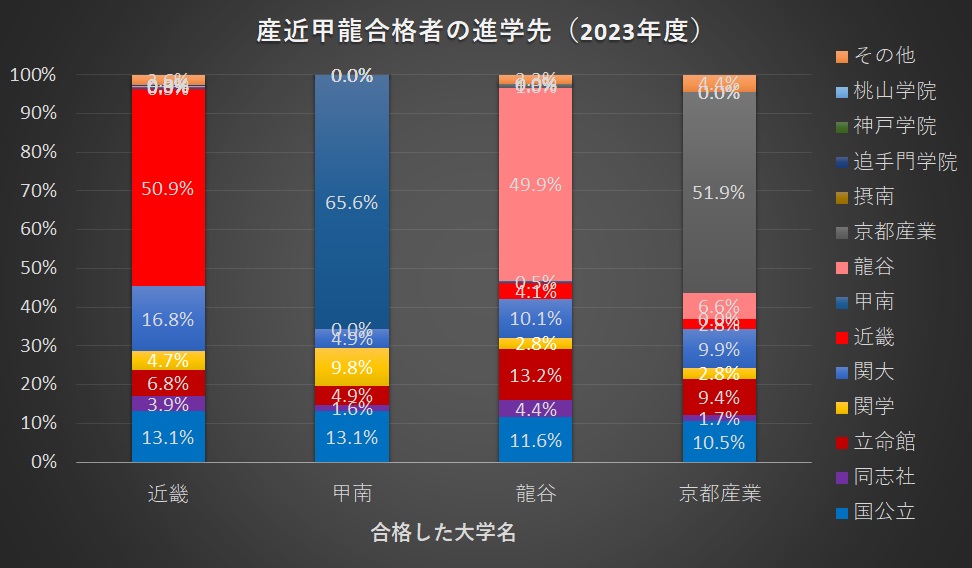

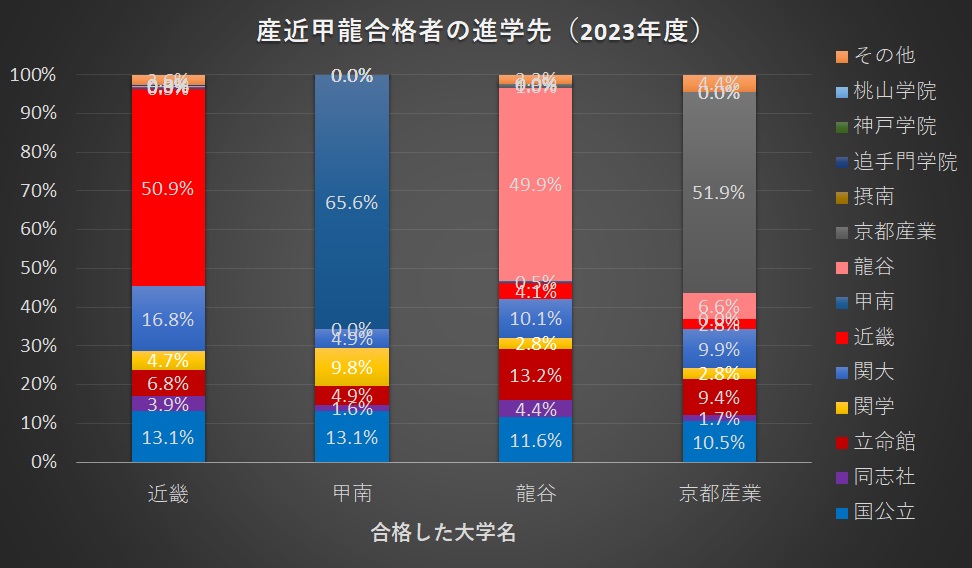

関関同立と並ぶ私大ブランド「産近甲龍」。こちらについても同様の分析を行ってみました。こちらも当グループ出身者で、進学先が判明している産近甲龍合格者1010名分のデータが元になっています。

まず、国公立への進学率は、理系学部の定員割合が多い近畿大学と他の私大との併願が少ない甲南が一番高くなっていますが、いずれも13%~10%ほどでそれほど差がありません。

合格大学への入学率が一番高いのが甲南。関西学院を併願しており、結果的に関西学院に入学する割合は地理的な影響もあって9.8%と一番高くなっていますが、甲南自身のブランド力も強いことがわかります。今年は文系学部を中心に志願者も増えた龍谷ですが、関関同立への入学者が多く、龍谷への入学者割合が49.9%と関関同立も含めた8大学の中で最も低くなっています。大学としては今後のブランド戦略が求められるところでしょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月10日

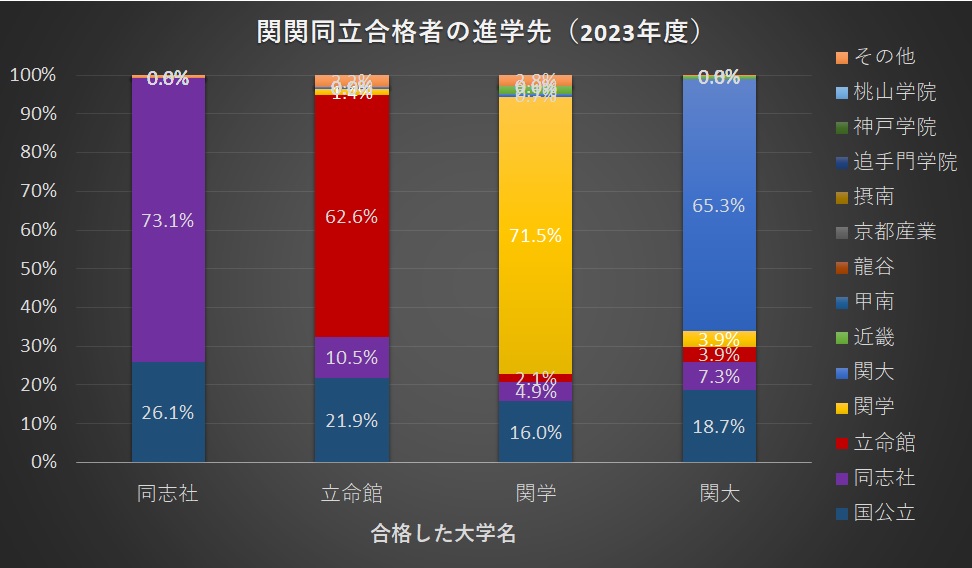

近畿圏では難関私大としてグループ化されることの多い関関同立ですが、国公立の併願なら同志社が一番といった噂もあります。確かに入試問題には記述もあり、英語の長文も原文に忠実で難易度が高く、英作文も出題されるなど、国公立の個別学力検査の対策として同志社受験を勧めることが多いのですが、各大学の実際の進学先の割合はどれほどの違いがあるものでしょうか。

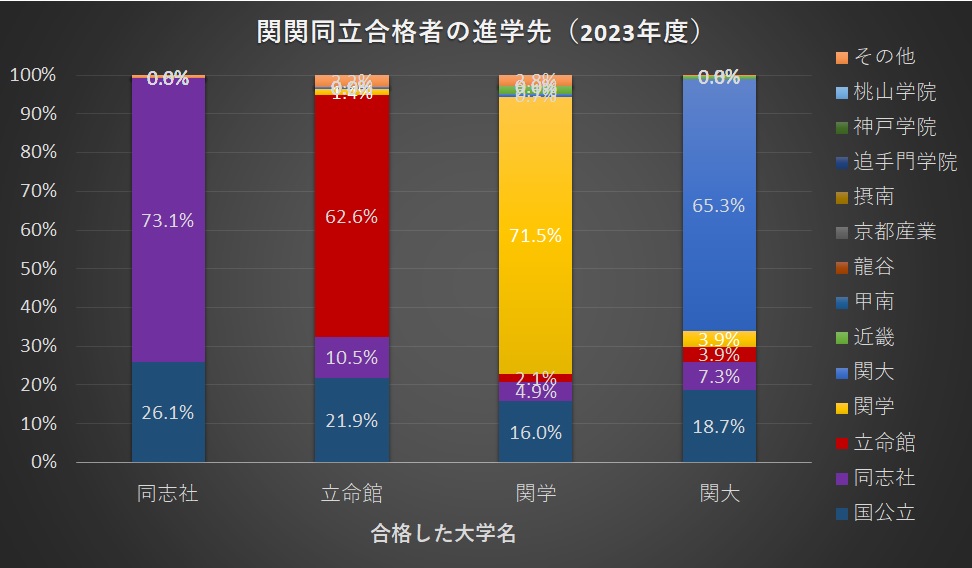

2023年度入試で当グループから関関同立合格者の中で進学先が判明しているのは813名ですが、その進学先の割合を計算してみました(この813名には、例えば同志社と立命館両方合格者は重複して数えられていますが、同じ大学の複数合格は省いて実人数となっています)。

すると、同志社合格者の中で、国公立に進学した割合は26.1%と確かに最も高くなっていますが、立命館との違いは4ポイントほどで、圧倒的な違いがあるわけではありません。それよりも注目ポイントは、同志社合格者の中で同志社に進学した割合が73.1%と4大学の中で最も高いのですが、次いで高いのが関西学院。立命館は62.6%と4大学最低となっています。立命館は一般選抜からの入学者比率が一番高いために、他大学との併願が多いというのも影響しているのかもしれません。

もう一つ注目すべきは、関関同立合格者の進学先は、ほぼ国公立+関関同立に限られる(同志社、関西は99%超!、最も割合が低い関西学院でも95.1%)、というところです。そういった意味で高いブランド力は維持されている様子がわかります。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月7日

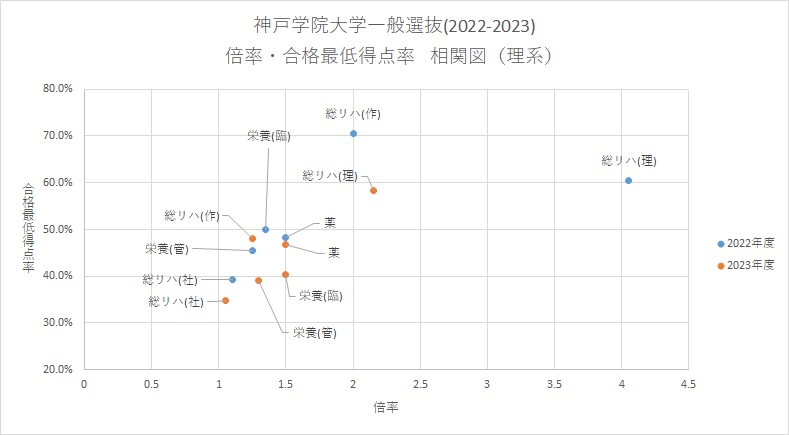

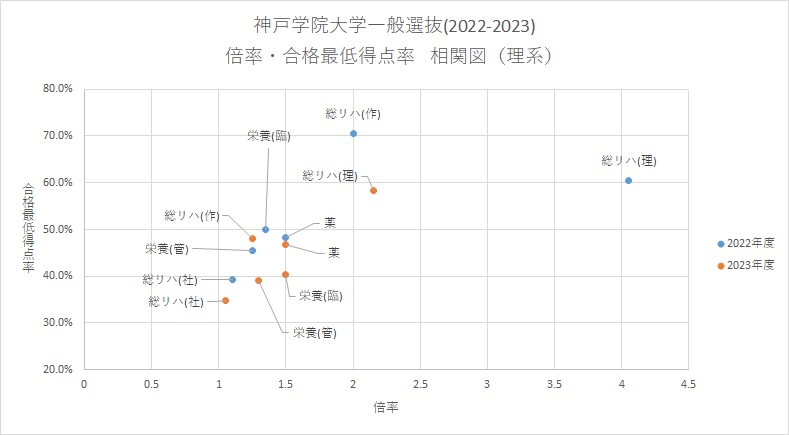

同じく理系学部です。

問題が異なるので他学部と同じ基準とはなりませんが、薬学部は文系の心理学部と同じように実質倍率も合格最低得点率もほぼかわりません。つまりこちらも受験者層が限られているということになります。総合リハビリテーション学部の3つの学科は、やはり直接資格取得に結びつく理学療法学科に人気があり、社会福祉士のイメージが強い社会リハビリテーション学科は低めとなっています。こちらも実社会ではとても大切なお仕事ですので、もっと多くの高校生に目指してもらいたいと思います。因みに就職に強い栄養学部の合格最低点が下がっているのが不思議です。これも狙い目だといえるでしょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月6日

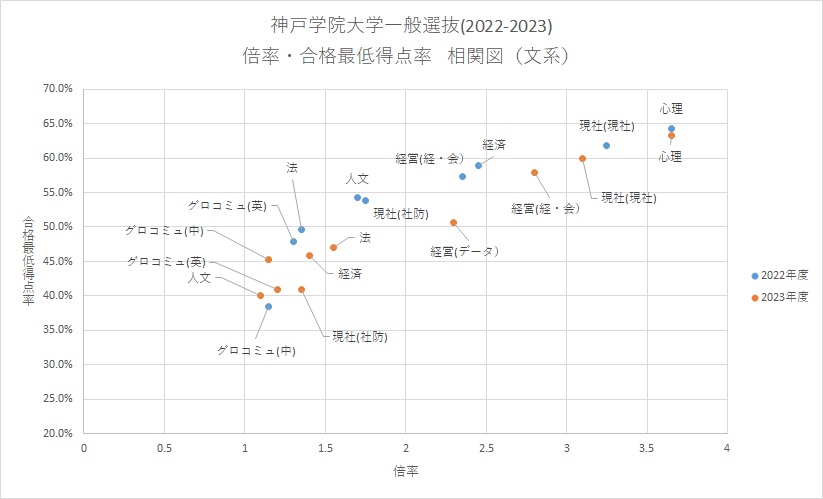

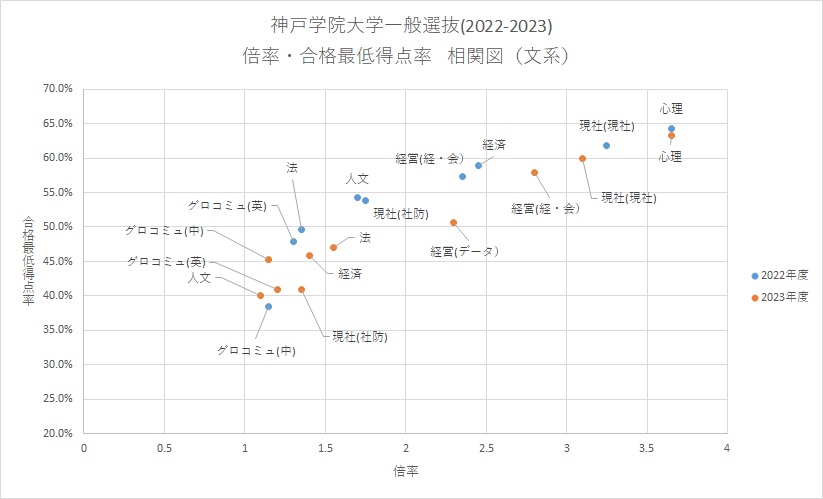

1966年、栄養学部のみの単科大学として開学した神戸学院大学は、2007年にポートアイランドキャンパスを開き、今では定評のある薬学、及び医療技術系の学部に加え、法学部や経済学部、経営学部などの文系学部も含めて10学部14学科の総合大学となっています。

さて、今回はそのうちの理系学部について、分析してみました。

ご覧のように心理学部は倍率、合格最低点ともトップとなっています。しかも2年間比べてもほぼ同じ。つまり高めの受検者層が常に集まるという募集単位となっています。現代社会学部の現代社会学科も同様に高め安定となっています。一方グローバルコミュニケーション学部の中国語コースと人文学部が倍率、合格最低得点率とも低くなりました。今年の全国的な傾向がこの大学でも表れています。残念ながら日本と中国の国際的な関係は良いとはいえない現状を反映しているのかとも思いますが、相互理解が国際平和の第一歩ですし、そもそもこのような状態が続くとは限りませんので、今は狙い目だといえるかもしれません。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月5日

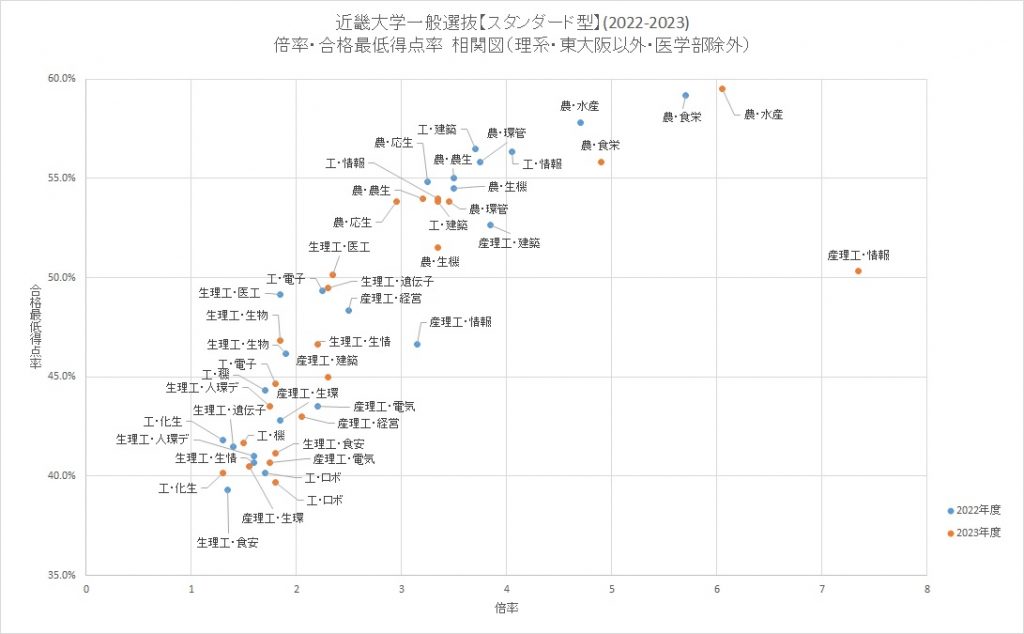

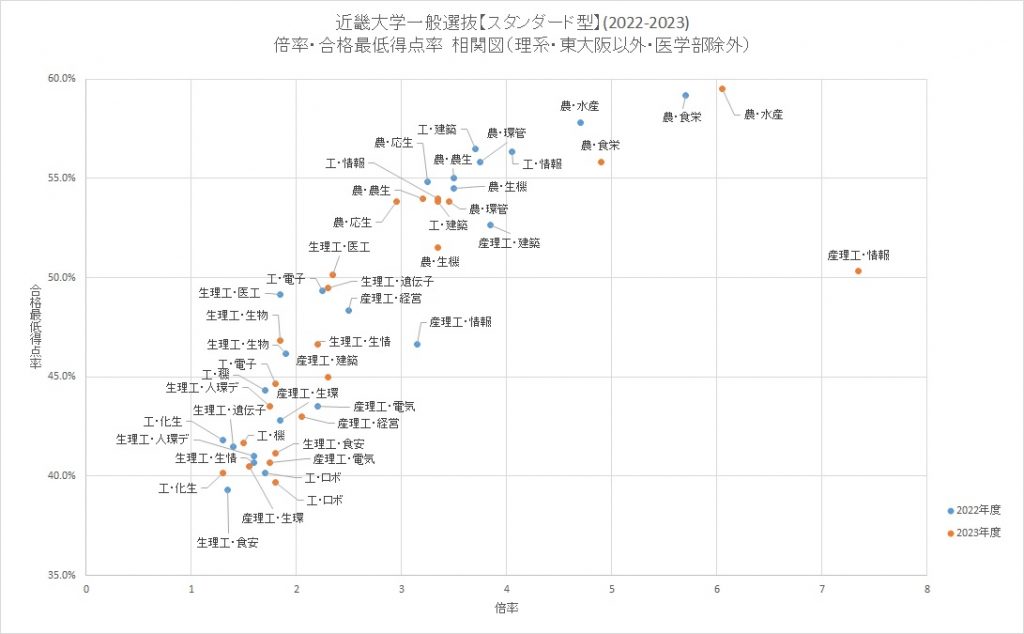

昨日に続いて、今回は東大阪以外のキャンパスにある学部(奈良キャンパスの農学部、和歌山キャンパスの生物理工学部、広島キャンパスの工学部、福岡キャンパスの産業理工学部)について分析してみました。但し入試問題と制度が異なる大阪狭山キャンパスの医学部は除いています。

農学部は相変わらず人気です。特にクロマグロの完全養殖でも有名になった水産学科は2年通してみても倍率、合格最低得点率ではトップレベルとなっており、人気の高さを表しています。そんな中で穴場(?)となっているのが工学部のロボティクス工学科と産業理工学部の生物環境化学科です。広島キャンパスの工学部ロボティクス工学科は名前の通り、ロボットの設計と制御について研究している学科ですが、既に実用化されている産業ロボットの改良や水中を泳ぐ魚のようなロボットの開発、自動運転など最新のモノづくりに直結する分野です。一方福岡の産業理工学部生命環境化学科は遺伝子医薬という最先端の考え方で新薬の開発につながる研究を行っているという魅力的な学部なのですが、合格最低得点率はそれほど高くありません。生命科学を志す受験生には是非選択肢の一つに入れてほしい学科です。さて、新高3の皆さん、若しくは次年度近畿大学を目指す既卒の皆さん、このように東大阪以外のキャンパスは倍率や合格最低点にも幅がありますので、出願時には学部・学科の併願を考える参考にしてみましょう。そしてみんなで来年の4月にはつんく♂プロデュースの入学式に参加しましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年4月4日

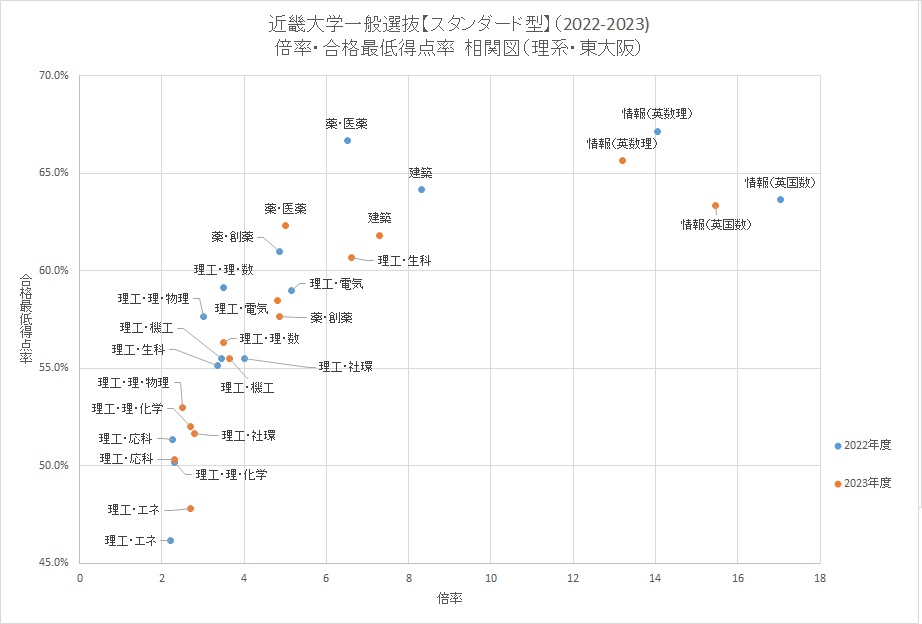

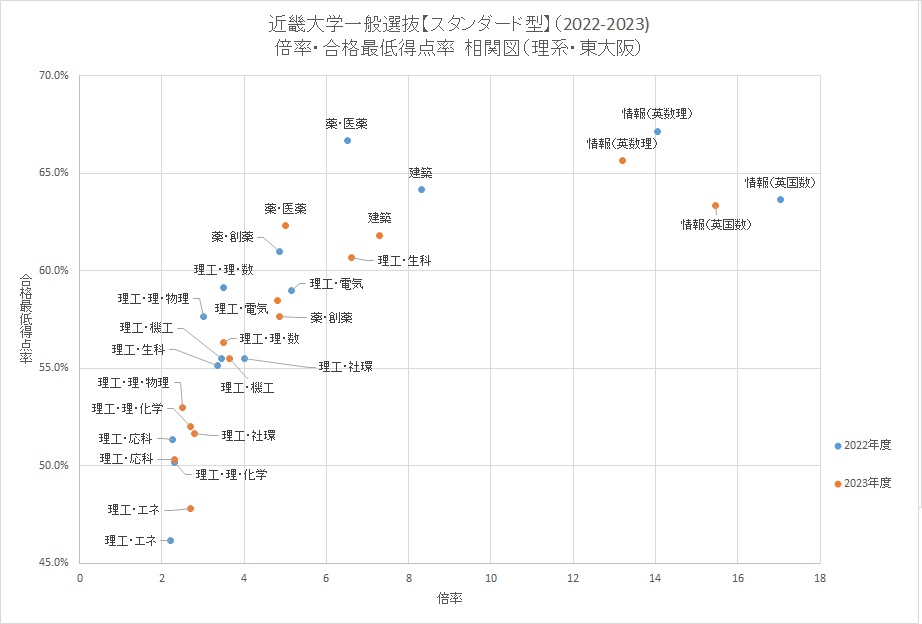

理系は募集単位が細分化されているので、キャンパスで分けてみました。

まず今回は東大阪にある、理工学部、建築学部、薬学部、情報学部についてです。

まず、昨年の募集開始初年度から爆発的な人気になった情報学部ですが、今年も高倍率&高得点率となりました。ついに建築も薬学も抜き去って理系最難関となっています。

世界でエネルギー問題が話題となっているのに、もっと人気が出ても良さそうなのが「エネルギー物質学科」です。近畿大学には研究用の原子炉(とはいえ、出力は1w。スマホの充電器並みの小規模なものですので、安全です)から、自然を利用したクリーンエネルギーやエネルギーの搬送など多角度から学ぶことができる学科ですので、もっと高校生にも関心を持ってもらいたいと思います。

カテゴリー: 大学・大学入試 |