2022年8月24日

突然ですが、日本中の私立大学合計で、一般入試による入学者の割合、つまり一般入試を経て入学している人数割合はどのくらいだと思われますか?

①約8割

②約7割

③約5割

④約4割

2021年度の統計ですが、私立大学で学校推薦型選抜を経て入学しているのは43.5%、で、一般入試を経て入学しているのは41.8%、というわけで④が正解となります。つまり、1月~2月の一般入試の前に、既に6割のお席が埋まっているという事になります。因みに一般入試比率は国立では82.4%、公立では70.1%となっていますので、国公立でも学校推薦型入試など、一般入試以外の入試が話題になっていますが、人数比ではまだそれほどの広がりとはなっていません。

さて、私立大学の学校推薦型と一般入試を足すと、85.3%。では残りの14.7%はどうやって入学したの?となりますが、この部分がかつては「AO入試」と呼ばれていた総合型選抜による入学者という事になります。

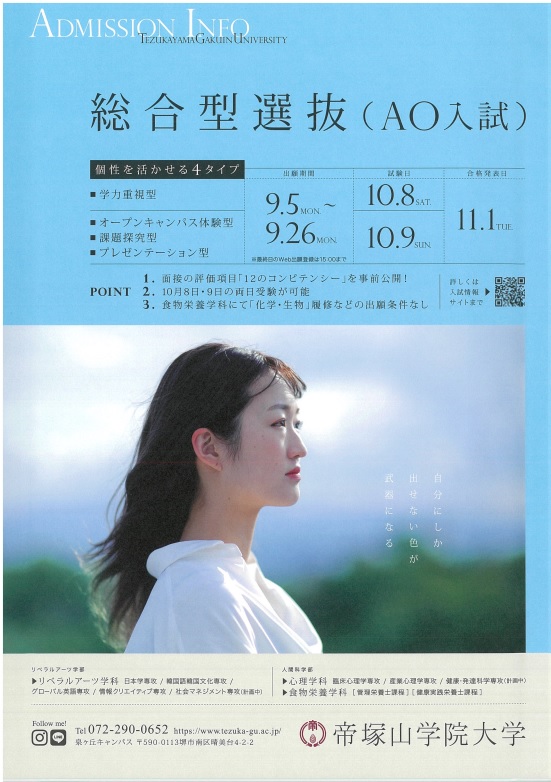

心理学、食物栄養に加えて、リベラルアーツ学部もある帝塚山学院では、この方式による受験生を大歓迎しており、面接の評価方法なども公開しています。ひとまず自分にこの出願方法が合っているのかどうか、確認してみてはいかがでしょうか。

大学によっては入学者の3割近くを占めるこの総合型選抜、志望理由やレポートの作成など、出願時の準備が必要となっております。というわけで、この方式を使ってみようという受験生は早目の準備をした方が良いですよ、というお話でした。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2022年8月23日

今年の兵庫県私立中学高等学校連合会主催による私立小中高の個別学校説明会は終わってしまいました。これに参加できなかった受験生の皆さん、ご心配なく、神戸市とその周辺を対象に地域情報誌を発行している「D-ジャーナル」主催による合同説明会が開催されます。今回は16の私立中学校高等学校が参加予定となっております。

予約優先との事ですので、できればGoogleフォームから申し込んでおいた方が良いのですが、当日参加も可能だそうです。効率よく個別相談に臨むには事前に当日質問したい内容をメモしておくのがお勧めですよ。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2022年8月20日

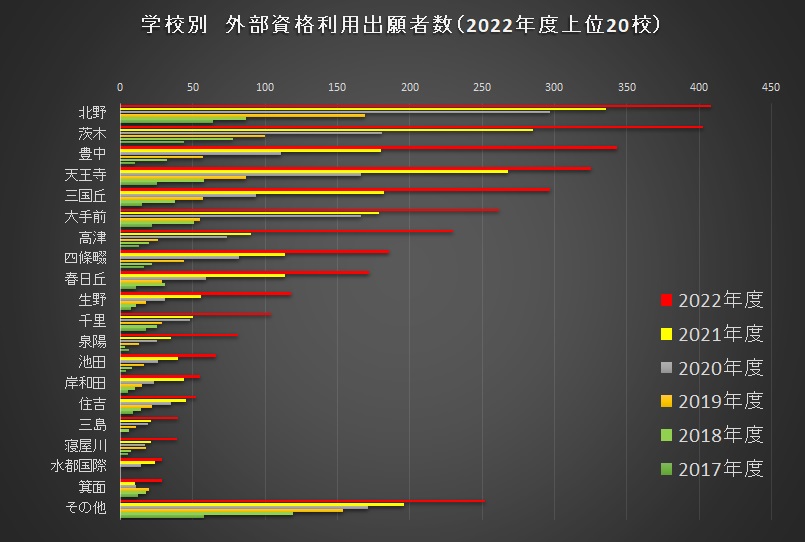

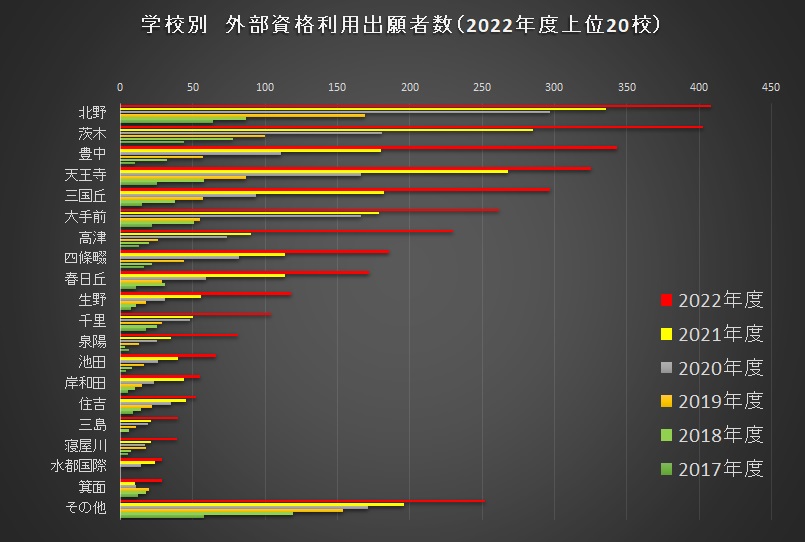

それでは学校ごとの状況を見てみましょう。

ご覧のように北野、茨木は400名超となっております。特に北野出願者の94.4%がこの制度を利用しています。つまり北野受験生ほぼ全員が英検2級以上を持っているということになります。しかも、なんということでしょう、このうち34名は満点換算にあたる英検準1級レベルの資格で出願しているではありませんか。もはや大学にも合格できそうな勢いです。

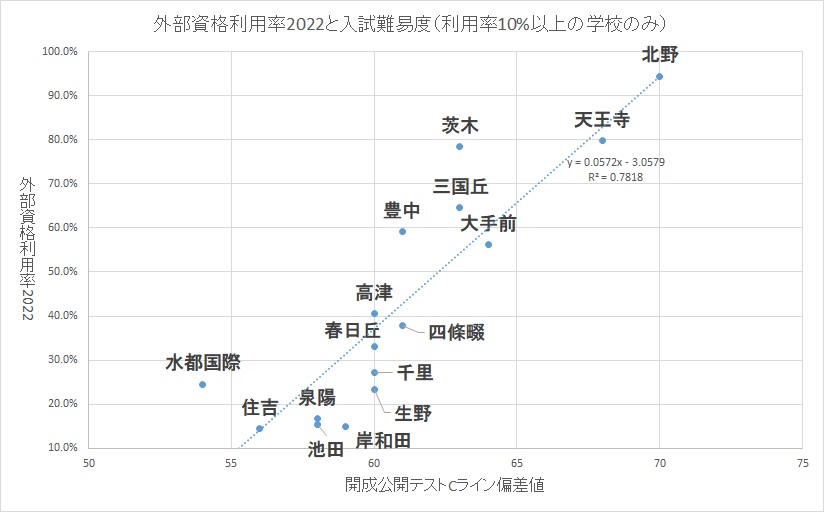

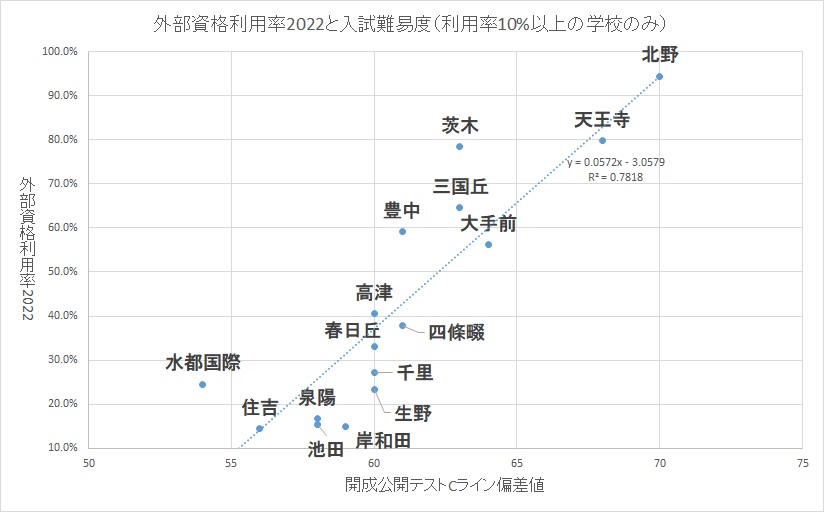

次に出願者のうち、この制度を利用した人の割合(外部資格利用率2022)と開成公開テストCライン(入試の難易度)との相関グラフを作ってみました。

ご覧の通り高い相関を示しています。大阪府のTOP10校を受験するなら、英語の民間資格は必須ですよね、というお話でした。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2022年8月19日

2017年から大阪府の公立高校入試で導入された「英語資格の活用」についてです。

この制度はこの表にある3つの民間検定があれば、入試当日の英語の点数と、この表にある点数の良いほうが、本人の得点になる、という制度です。例えば英検2級を取得した受験生(取得時期の縛りは無し)が入試の英語で65点取った場合、大阪は90点満点ですから90点×80%の72点が本人の得点になるというわけです。

大阪府教育委員会からその実態が発表されていますので、こちらでまとめてみました。

まず、この制度を使った受験生の推移はこのような状況です。

実は大阪府公立高校入試のC問題(発展問題)を採用している学校の合格者平均点は例年半分程度なので、得点8割保障というのは入試にとても有利に作用します。従って府立上位校を目指す中学生は早い時期から民間検定を取得するわけです。今年に限ってはC問題の平均点が上がりましたが、それでも「みなし得点」より当日の試験の方が高得点になった受験生は全体で37.2%と発表されており、逆に言えば、6割以上の受験生はこの制度で救われたというわけです。(続く)

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2022年8月18日

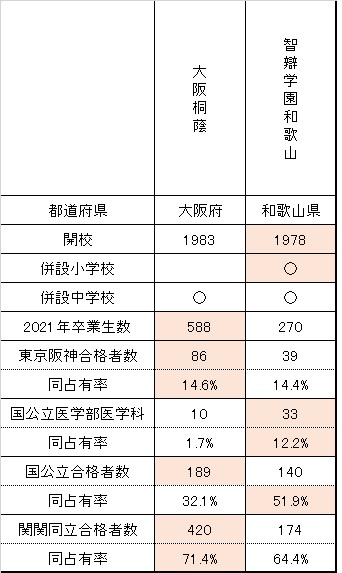

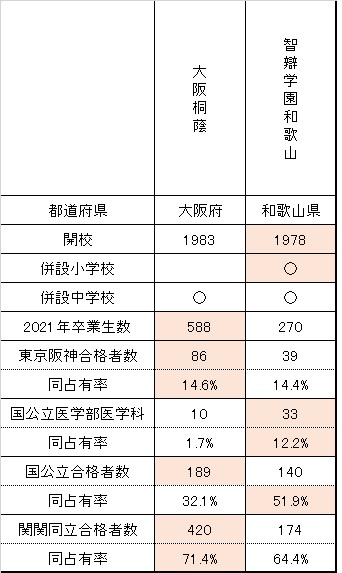

共に全国高等学校野球選手権大会、いわゆる夏の甲子園では常連の全国的に有名なこの2校ですが、全国の皆さん、この2校は進学校としても地域では有名なのをご存じでしょうか。

というわけで、某価格比較サイトのように2校を比べてみました。合格者数はいずれも各校のHPとサンデー毎日を参考にしています。「占有率」というのは実数を卒業生数で割った値です。優位(?)な方に色を塗っています。

生徒数では大阪桐蔭は智辯学園和歌山の2倍以上の規模ですので、合格者の実数では大阪桐蔭の方が有利になっていますが、国公立の占有率では智辯学園和歌山が51.9%と、半数以上が国公立に合格しているようです。それよりも驚きなのは、国公立医学部医学科では智辯学園和歌山の方が、実数でも上回っており、率にすると10%を超えているという事実です。と、このようにいい勝負のこの2校、残念ながら今年は実現しませんでしたが、今後甲子園で対戦することがあれば、そちらの勝負も楽しみです。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2022年8月10日

東京の難関国立大「4大学連合」(東京外国語大学、一橋大学、東京工業大学、東京医科歯科大学)の中の2校、東京工業大学と東京医科歯科大学が統合にむけて協議を始めるという内容が8月9日、両大学の公式HPで発表されました。東京工業大学は2018年に、東京医科歯科大学は2020年に共に「指定国立大学法人」に指定されています。これは指定されると資金の運用や執行の自由度が増し、世界的な研究成果を出すことが期待されるという制度です。たとえば科研費と違って使用目的や期間の変更が容易な研究費の利用や研究者のヘッドハンティング、企業の研究成果を買う、ベンチャー企業を立ち上げて研究成果をお金に換えるなど、今まで国立大学ができなかったことが可能となります。ここで、この2校が統合すれば、簡単に言えばお財布が大きくなるわけですから、その効果はさらに絶大なものとなります。3年前から東京医科歯科大学は病院の統合やメディカル&デンタルデータ科学センターを作るなど、研究強化に舵を切っていますが、ついに東京工業大学と統合するという改革に乗り出した、というわけです。

医学部、歯学部といった簡単に定員を増やすことはできない学部で成り立っている東京医科歯科大学としては、研究の質を上げることで一気に世界ランキング上位を目指しているのかもしれません。一方、膨大な基礎研究の蓄積を持つ東京工業大学にとっても医学・歯学という実学への応用機会が増え、研究費を「稼ぐ」チャンスが増えるというメリットもあります。どのような形で今後この統合が進むのか目が離せません。

ところで、ここから先は単なる妄想ですが、「4大学連合」のうち、残りの2大学が統合する可能性は無いのでしょうか。14地域28言語を扱う東京外国語大学とこれまた指定国立大学法人である経営・商学のメッカ、一橋大学。もしこれが統合すればスワヒリ語で書かれた財務諸表を読み解ける卒業生も生まれるかも?これに勝てる大学は日本に無さそうな気がします(因みに実は2000年から単位互換や図書館相互利用協定は結ばれています)。ちょっとこちらも気を付けておきます。

1週間お盆休みに入りますので、本ブログ、次回更新は18日からとなります。引き続きよろしくお願いいたします。

カテゴリー: 大学・大学入試, 首都圏 |

2022年8月9日

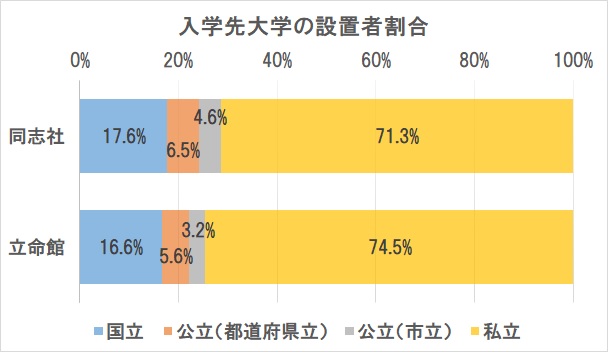

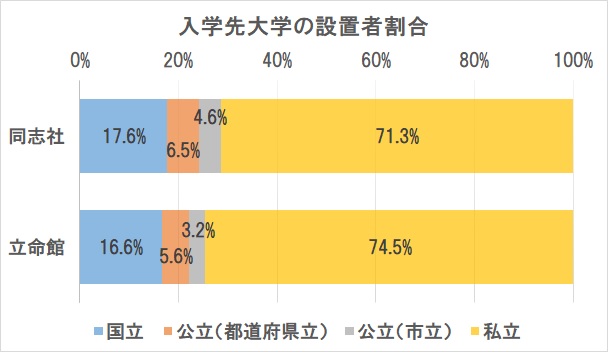

京都に君臨する2つの難関大学、同志社と立命館。スポーツの「同立戦」(立命館の人だけは「立同戦」と順番にこだわって呼ぶ)の伝統的な応援合戦も有名ですが、受験生にはどのように見られているのでしょうか。そこで、まず開成教育グループから受験して、それぞれに合格した受験生の動向を調べてみました。資料としての信ぴょう性を高めるために、過去3年分を合算して割合を調べてみました。

まず、それぞれの大学の合格者の進学先です。進学先が不明な受験生もいますがこの資料では分母にも含んでいません。ご覧のように同志社合格者の、同志社への入学者は68.1%。今年に限ってみると7割を超えています。さすがに高いですね。一方立命館では62.5%。同志社や関西学院とダブル合格した場合はそちらに入学した受験生も居ます。

ところで、やはり国公立を第一志望にしている受験生は、力試しとして入試では記述式の割合が高い同志社を選ぶのであろう、と思いつつ大学設置者別の進学先を比較して見ると・・・あれ?国公立の割合では思ったほど違いがありません。国立に限っていえば、1ポイント差とほぼ同じような割合です。もしかすると同志社対策にエネルギーをかけすぎて、国公立対策が疎かになったのか?同志社の魅力が強くて、国公立よりも同志社を選んだのか?そこの検証はできませんが、ともかく国公立の併願校としてはどちらも同じように考えられているようです。というわけで、同立ダブル合格の場合は同志社の勝ち、国公立併願としては引き分け、というお話でした。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2022年8月8日

高校バレーボール部はインターハイで優勝した金蘭会から、中学校のオープンスクールのお知らせが届きました。ふりがなが付けられた、かわいらしい案内です。クイズ大会の形式の体験授業も行われますので、一応対象は小4~小6との事ですが、姉妹でいらっしゃる場合はもっと下の学年の方が一緒にいらっしゃっても大歓迎とのことです。以前、このエントリーで紹介した安心・安全の学習環境金蘭会中学校・高等学校にお邪魔してきました(安心・安全編) « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ (kaisei-group.co.jp)も、ぜひ見てみましょう。詳しくは学校HPをご覧ください。

と、いつものようにほんわかした文章で終わろうと思いましたが、左下に「新たに導入される『1教科入試』についてもご説明いたします。」の文字が・・・。元は同じ法人だった金蘭千里中が昨年導入した1教科入試の成功をこちらでも取り入れようという事でしょうか。どの日程で導入されるのかなど、とても気になりますね。6年生も是非この説明会に参加して最新情報を入手しましょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2022年8月5日

今年は四国各県(和歌山で行われるヨットを除く)で開催されているインターハイ、近畿圏の高校の活躍も伝わってきました。そこで、既に結果が出たいくつかの競技を紹介します。

【女子バレーボール】

金蘭会高等学校、8年ぶりの全国優勝!

【女子サッカー】

大商学園、初優勝!

【男子バトミントン】

東大阪大柏原、学校対抗、ダブルス共にベスト4まで残りましたが、惜しくも敗退

【女子バトミントン】

四天王寺、学校対抗でベスト4まで残りましたが惜しくも敗退、ダブルスでは準優勝!

【女子バスケットボール】

何と決勝戦は近畿勢同士の戦いになりました。京都精華学園、初優勝。大阪薫英女学院、準優勝

【女子ソフトテニス】

団体で、和歌山信愛、7年ぶり5度目の優勝!京都光華はベスト4まで進みましたが、和歌山信愛に惜しくも敗れています。

【ボクシング】

ピン級で京都廣学館の選手が準優勝、ライトフライ級で興國、神戸第一の選手が共にベスト4に、フライ級では興國の選手が優勝しています。バンタム級では西宮香風、京都すばるから共にベスト4入りで、西宮香風の選手が優勝。ライト級では西宮香風が準優勝、ウェルター級では興國の選手が準優勝。ミドル級では興國が優勝!

他の競技はこの後、順次開催され、8月23日の水球の決勝が最終日となる予定です。暑い中、熱い戦いは続きます。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2022年8月4日

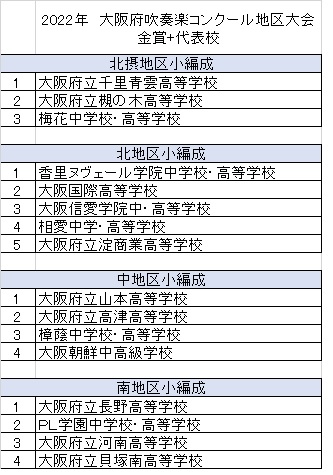

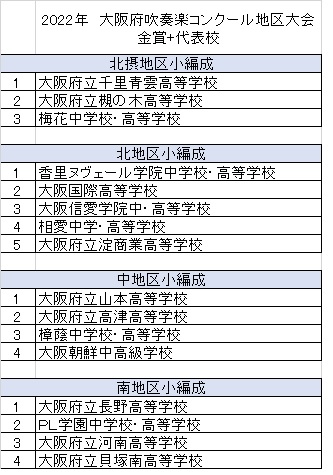

今回は小編成の金賞+代表校を紹介します。

大編成の音圧も吹奏楽の魅力の一つですが、個人的には繊細な小編成も好きです。しかし個人の力量が大きく影響することもあってか、コンクールでは受賞する学校が固定化されにくい分野でもあります。北摂地区では昨年と全く異なる3校が代表校に選ばれています。毎年確実に順位を伸ばしついに代表となった梅花にも注目です。(北地区は省略)

中地区の私立の2校は常連校ですが、府立高津は久しぶり、府立山本は大編成から転じて見事に代表となりました。南地区では府立長野、府立貝塚南は常連校ですが、河南も大編成からの転向、PL学園は久しぶりの代表となりました。

これらの学校は8月16日(火)の府大会へと進みます。今日も頑張って練習をしていることでしょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |