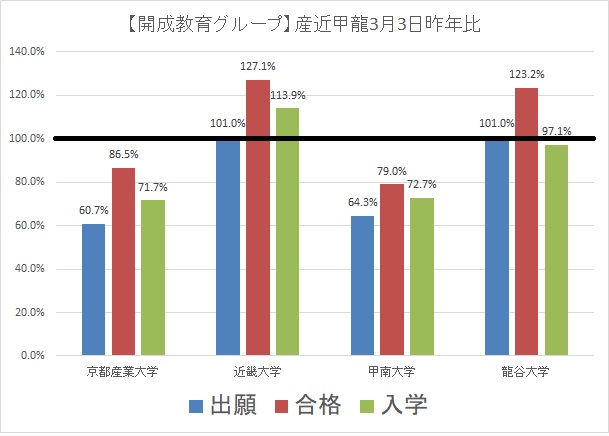

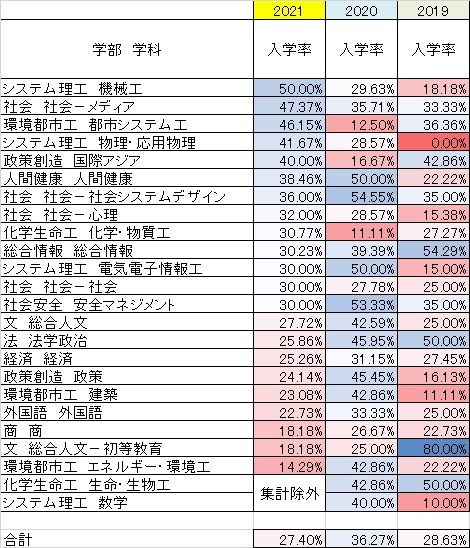

今年の入学率(入学者数÷合格件数)でランキングを作ってみました。(化学生命工の生命生物工学、システム理工の数学は人数が少なく、極端な数値になりますので、集計から外しています)

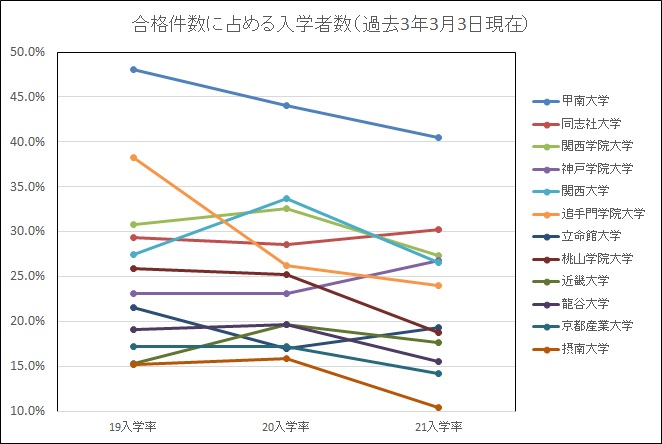

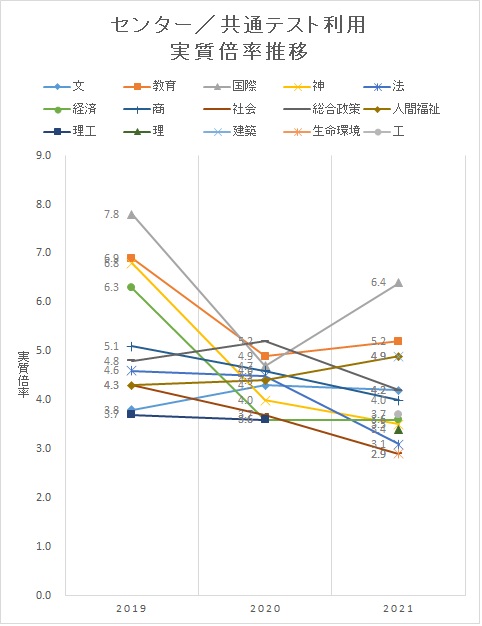

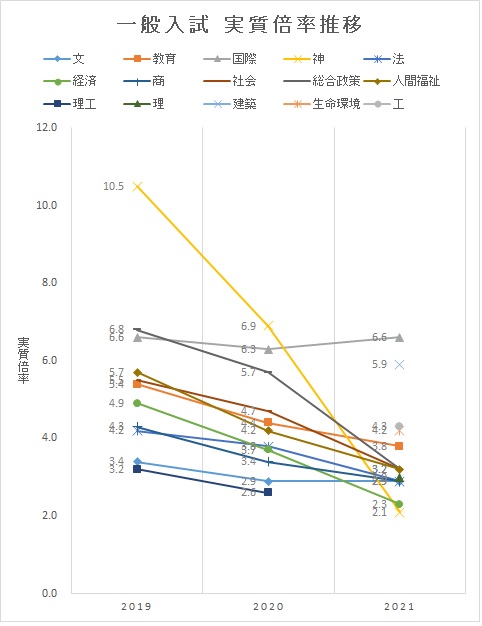

一つ気になるのが文学部の初等教育学専修。第1志望率が高く、合格者の多くが入学をしていた募集単位なのですが、今では19.18%に急落しています。関関同立の中では、小学校教諭養成といえば関西学院、となるのですが、(立命館は産業社会学部に現代社会学科、子ども社会専攻がありますが、一般で36名募集の規模で、立命館のそれ以外の専攻や同志社では、他大学連携での取得も可能なはずですが、昨年度の取得実績は無かったようです)その関西学院の初等教育の入学率も昨年の44.4%から21.43%と半減しており、そちらへの流出でもなさそうです。因みにウチの受験生の動向では、早稲田、昭和女子、桃山学院教育など他大学の小学校教員養成課程でも同じような傾向が見られます。当グループだけでなく、全国的に他分野へ小学校教員を志していた人材が流出しているのでしたら、由々しき事態です。未来の人を育てるという大切なお仕事の魅力を、我々ももっとアピールしていきたいと思います。それはさておき、全体的な入学率は昨年よりも8ポイント以上低下しています。実は今年の関西大学は3月の入試日程をやめる代わりに2月の全学日程を増やし、共通テスト利用(併用)で複数判定方式を導入したため、一人当たりの出願数が昨年の3.44から3.96と増加しています。それに伴い一人で複数合格する受験生が増えています。しかし入学は一人で一人分しかできませんので、平均すると入学率が下がることになります。というわけで歩留まりの読みが難しい入試となり、補欠からの繰り上げ合格や追加合格を多く出す要因となったようです。

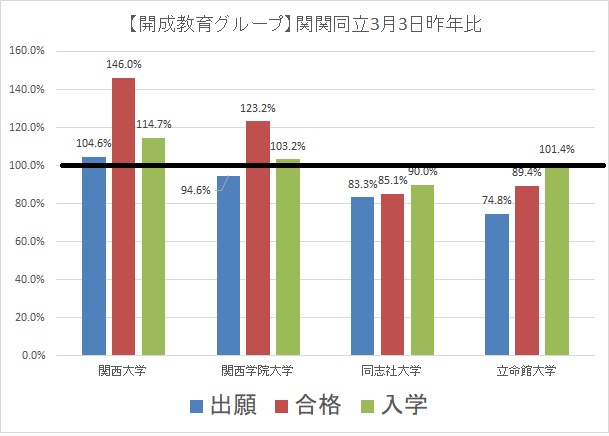

入試問題は例年通りの関西大学でしたが、結果に関しては異例ずくめだったといえるでしょう。次年度以降の受験生は、関西大学に限らず今年の合否結果が例年と異なっていますので、追跡調査を元に作られた資料だけで受験校を選ばないようにしましょう。出願数や実質倍率の大きな変化には、ウラがあります。受験生としては前年の入試データといった現象だけにとらわれず、合格点を取るために、早めの受験校決定とその対策をしましょう、というお話でした。