立命館大学、数学の出題傾向が少し変わっています。特に理系数学は数Ⅲの割合が高くなっています。要注意。

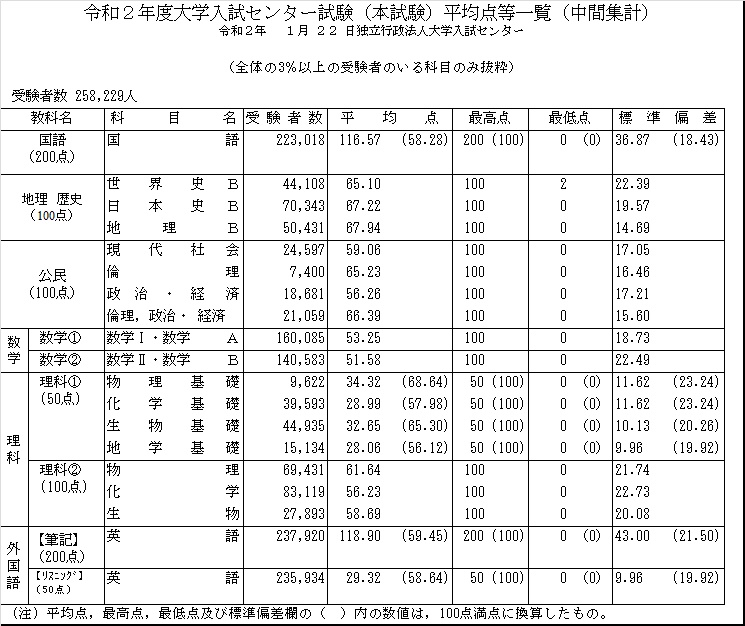

ポール・マッカートニーが24年ぶりに来日した年に始まった大学入試センター試験ですが、(という書き出しで食いつくあなたはいい年齢)ついに今年で最終回を迎えました。 22日に平均点の中間集計が発表されましたが、数学1Aの平均点が下がっています。 各予備校の分析でも、900点満点で理系は17点程度マイナス、文系は上位層も崩れて22点程度下がる見込みだそうです。 ということは配点にもよりますが、単純計算でセンター試験を450点に換算する大学ならボーダーが昨年よりも10点ほど下がることになりますので、うわぁ、やらかしたぁ、と思っている受験生でもあっさり志望校を諦めるのではなく、受験校を変えずに気持ちを切り替えて2次試験の対策をした方が良いかもしれません。

しかし、各教科の平均点が68~51%ときれいにそろった試験を作れるのは大した技術だと思います。来年に行われる「大学入学共通テスト」ではどのような結果になるのか、注目です。

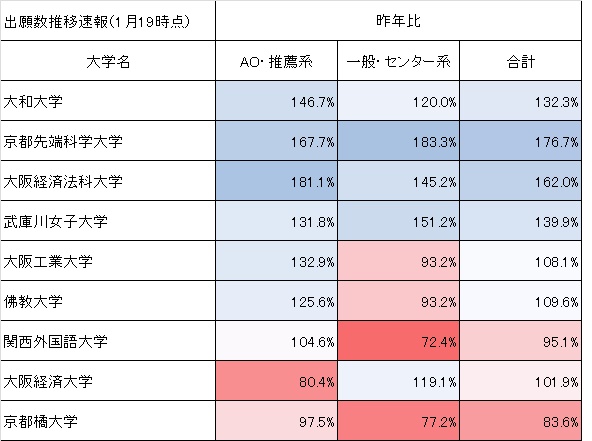

では、最終回として学部新設や話題性のある大学の状況をお知らせします。 大学としても5年目で理工学部が新設される「大和大学」は既存学部でも出願者を伸ばして合計で1.3倍。これまた学校名も法人も一新され、工学部新設の「京都先端科学大学」は一般入試でも大ブレーク。半年間英語漬けというカリキュラムが支持されたということでしょうか。一方就職率の高さが売りの文系大学「大阪経済法科大学」と「大阪経済大学」は公募では逆の動きになりましたが、一般入試での出願は共にプラスになっており、受験者の支持を集めている様子がわかります。「武庫川女子大学」も学部再編や最寄り駅の改修に伴う大学設備の拡充などの話題性も手伝って、日本最大の女子大としての存在感はさらに増しています。「大阪工業大学」、「佛教大学」、「関西外国語」は共に推薦系の入試の比重が上がっています。言い換えれば一般まで戦う受験生が減っているといった状況です。特に関西外国語大学は当グループからの(推薦系出願数):(一般・センター利用系出願)=3:1と、分野としての特殊性が高いためか、推薦系の入試からの受験がメインになりつつあります。京都橘大学は医療系学部の拡充で話題を集めましたが、ここにきて高止まりしたということでしょうか。合否ラインはどう動くのか注意が必要です。

さて、そろそろセンターリサーチが発表され、平均点予測も出てくるわけですが、センターの点数によっては併用型の出願がまだ間に合う大学などもありますので、要項や入試ガイドをご確認ください。

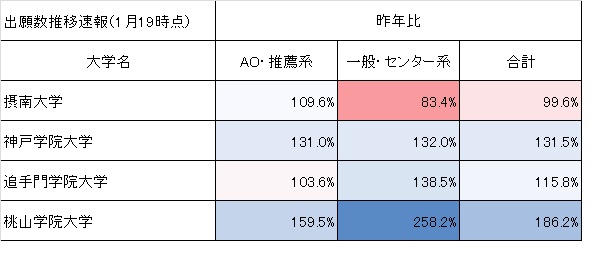

昨年は大きく受験者数を伸ばしましたが、結果的に一般入試の倍率が上がり、多くの不合格者が出てしまったのがこのゾーンです。というわけで、今年は推薦系での出願にシフトし、一般入試を避ける傾向が強くなっています。そんな中で桃山学院の好調ぶりが光ります。国際系学部人気の中で、開設10年を迎えた「国際教養学部」の存在感が大学のカラーとマッチし全体のイメージアップにつながっています。(続く)