そろそろ世間は春休みですが、もう受験生モードに切り替わっている新高3もいらっしゃることでしょう。というわけで、関西学院大学も来週オープンキャンパスを開催します。総合型選抜で合格した先輩から話が聞けるトークセッションや学部紹介模擬講義、キャンパス見学など盛りだくさんな企画となっています。関学に興味がある受験生は是非参加してみましょう。詳しくは大学HPをご覧ください。

そろそろ世間は春休みですが、もう受験生モードに切り替わっている新高3もいらっしゃることでしょう。というわけで、関西学院大学も来週オープンキャンパスを開催します。総合型選抜で合格した先輩から話が聞けるトークセッションや学部紹介模擬講義、キャンパス見学など盛りだくさんな企画となっています。関学に興味がある受験生は是非参加してみましょう。詳しくは大学HPをご覧ください。

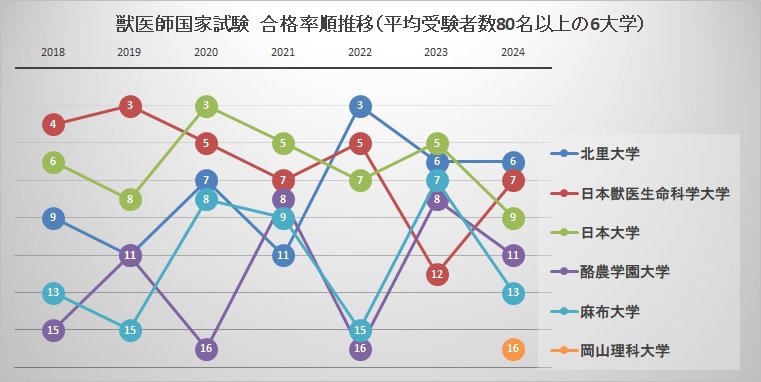

2月14、15日に北海道、東京、福岡の3会場で行われた第75回獣医師国家試験の結果が農林水産省から発表されました。まず、全体の受験者はここ10年で最高の1,394人(それでも国家試験としては最小規模)で、合格者数は1013人で割合にすると72.7%。昨年の69.9%よりは向上しましたが、それでも厳しい数値となっています。今年は受験者数も合格者数も過去最高となりましたが、それは6年前に愛媛県今治市に獣医学部を開設した岡山理科大学が今回加わったためです。

各大学の合格者数÷受験者数で合格率を出し、順位を出してみました。ご覧のように1位は鳥取大学、2位は岐阜大学、3位は北海道大学。そして最下位は昨年に続いて東京大学。理由はよくわかりませんが、受けるからには受かって欲しいものです。

過去7年間の平均受験者数が80名以上の6大学だけ取り出して、合格率の順位の推移をグラフに表してみました。すると高め安定の北里、日本獣医、日本。乱高下する酪農学園、麻布、これからの岡山理科と分けることができそうです。岡山理科の初年度入試は学部開設の認可がおくれたために推薦系の入試が一部実施できず、他大学に受験生が流れてしまったうえに、1期生ということで先輩方のアドバイスやフォローも無いという逆風の中にしては善戦したとみて良いでしょう。

獣医師をめざす高校生の皆さん、参考にしてみてください。

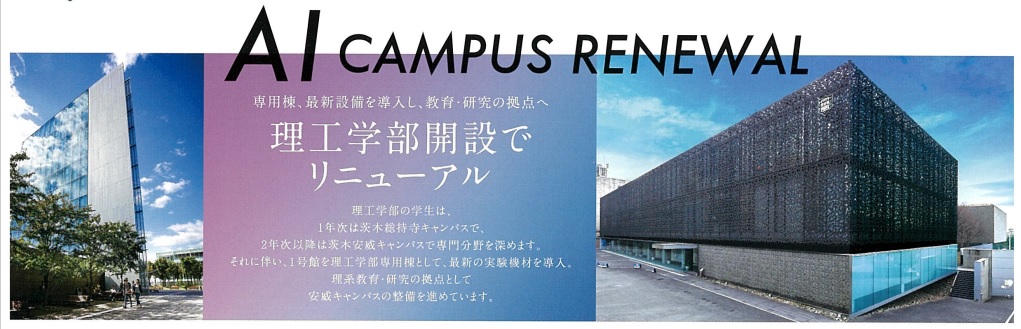

キャンパス移転、学部新設など、話題が尽きない追手門学院大学ですが、2025年4月には理工学部の新設が計画されています。今まで文系分野の大学といったイメージでしたが、ついに理系に本格的に進出!追手門学院大学も「第二の開学」と宣言しています。

4年間のカリキュラムの検討も始まっており、教員の人数も発表されていますので、教授陣の組織も進んでいるということでしょう。

理工学部の学生は1年生の間は総持寺キャンパスで、2年時からは安威キャンパスで学ぶ予定だそうです。従って安威キャンパスを理工学部生が使うのは2年後、まだまだ時間はあると思いますが、そちらの準備も進んでいるようです。

ところで同じ2025年4月には「EXPO2025 大阪・関西万博」も開催されますが、その準備状況と比べると追手門学院大学の方がはるかに進んでいるように思えます。万博関係の皆さんもがんばってください。

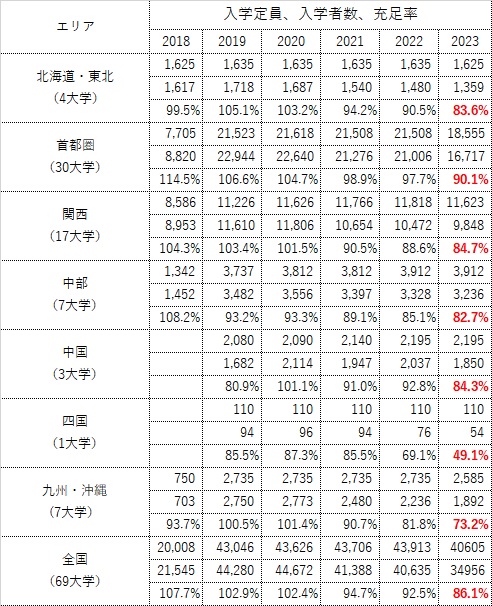

昨年度まで募集のあった全国の私立女子大学69大学を、各地域別にまとめてみました。(元資料は「大学の真の実力情報公開BOOK」(旺文社)の各年度版を参考にしています)

このようにみると全国的に女子大の充足率が下がってきており、2023年度に100%を超えている地域はありません。最も充足率が高い首都圏でも90.1%となっています。但し、全国的に充足率が100%を割ったのは2021年度から、つまりコロナ禍で観光業界、航空業界などが大きな打撃を受け、新卒の採用を取りやめるなど就職動向にも大きな影響がありましたが、「国際」「観光」などの専門分野の定員が多くを占める女子大学は、その影響が大きく出たのかもしれません。また女子大に限らず教員養成系の志願倍率は近年低下していますが、短期大学をルーツに持つところが多い女子大学は教員養成系の定員比率も高く、このダブルパンチを受けたのではないでしょうか。

例えば埼玉県坂戸市にある女子栄養大学は一度も募集定員を割っていませんし、東京都千代田区の大妻女子大学は社会情報、人間関係、家政など幅広い専門分野に多くの学生が入学しています。学芸学部からスタートした同志社女子大学は、情報メディア学科(現在はメディア創造学科)、薬学部、看護学部と社会のニーズに合わせて学部改編を繰り返し、過去6年平均充足率は103.3%と安定しています。つまり共学化すれば受験生が増えるわけではなく、時代に求められる専門分野への転換、つまり学部改編とセットで行うべきでしょう。今回共学化する2大学では組織改編も併せて構想されているようです。今後の詳細発表が楽しみです。

昨年12月に女子大学の募集状況ランキングをこのブログで紹介しましたが、

【2024年度入試では】近畿圏 女子大学 募集状況【どうなる?】その1 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ (kaisei-group.co.jp)

3月に入り、2大学が共学化するとの情報が入りました。

2大学とも以前紹介したランキング外、つまり定員充足率では厳しい状況となっていました。

(元資料は「大学の真の実力情報公開BOOK」(旺文社)の各年度版を参考にしています。今年度の入学者数はまだ確定していませんので、昨年度までの数値を紹介します。)

昨年度まで募集のあった近畿圏の女子大学は17校ですが、園田学園女子大学の定員充足率3か年平均は12位、2023年度は少し盛り返しましたが、それでも未充足の73.2%、一方神戸松蔭女子学院大学は15位、2023年度に42.6%と落ち込んでいました。今年度の入学者数はまだ確定していませんが、このタイミングで共学化を発表したということは、厳しい状況だったのでしょう。

因みに先のランキングで最下位の神戸海星女子学院大学は2023年度には95名募集に対し、入学者が26名、充足率が27.4%となり今年度から募集停止となりました。一方2023年度から共学化した神戸親和大学は女子大時代に6割程度だった充足率が一気に120%を超え、特に265名募集の教育学部には329名、定員の1.24倍が入学しています。兵庫県のこの2大学の明暗がこれらの女子大学への影響を与えたのではないでしょうか。

2022年度には18校あった近畿圏私立女子大学は2025年度には14校となります。(続く)

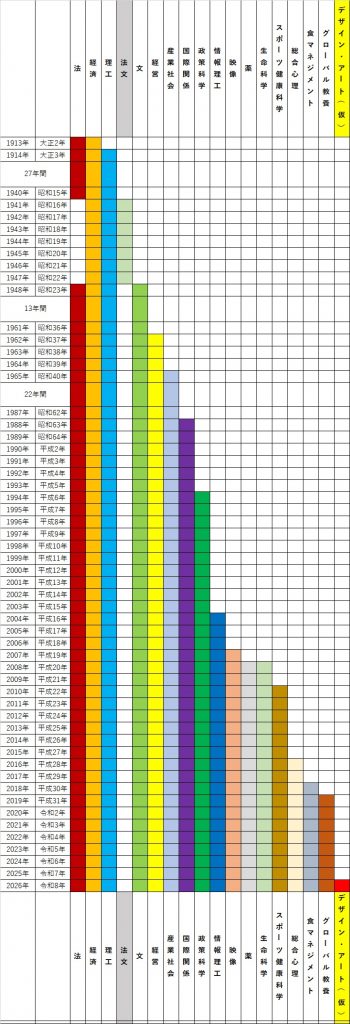

1913年に法学部と経済学部の2学部で大学としてスタートした立命館ですが、戦後に法学部、文学部、経済学部、理工学部の4学部の新制大学として再スタートしました。その後経営学部と産業社会学部を増やしてから20年以上動きは無かったのですが、ここから急ピッチで拡大路線に入っていきます。

短い期間に学部を増設し、10年前の2014年には13学部、そして今では16学部を擁するマンモス大学となりました。

ひとまずいろいろと揃いましたね、と思っていましたが、何と衣笠キャンパスに「デザイン・アート学部(仮称)を2026年度からの設置を構想しているというニュースが入ってきました。確かに関関同立には芸術分野の学部がありませんので、話題性はあります。どのような先生方がいらっしゃるのか、どのような専攻分野が設置されるのか、今後の発表も楽しみですね。

(昨日の続き)

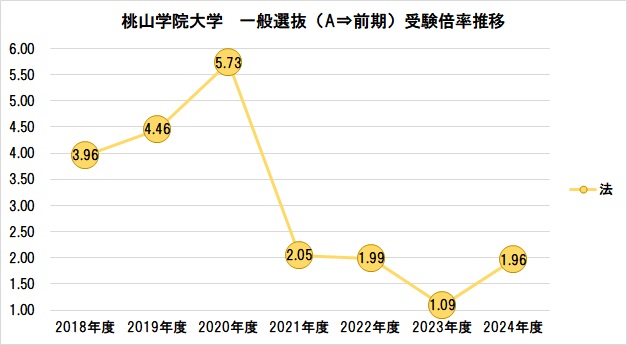

法学部

昨年は例外でしたが、近年は安定して2倍程度の実質倍率で推移しています。

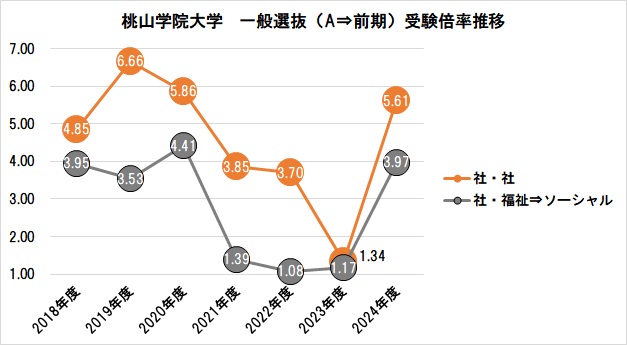

社会学部

去年の入試統計を見て、狙い目だ!と思っていましたが、一転してどちらの学科も2020年度水準まで高くなっています。今年の受験生にとっては厳しい結果となりました。

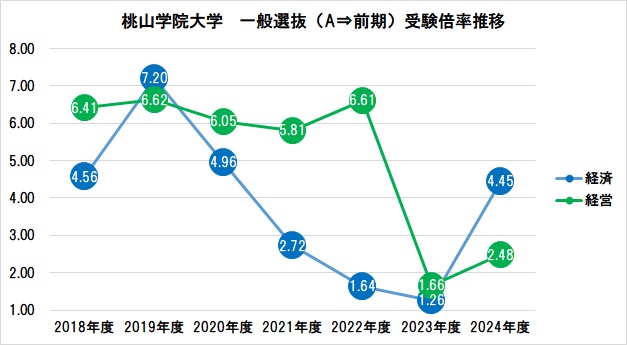

経営学部、経済学部

経済学部が2020年度水準になっています。逆に経営学部が2022年度の高倍率で警戒されたのでしょうか、今年もそれほど出願は伸びなかったようです。

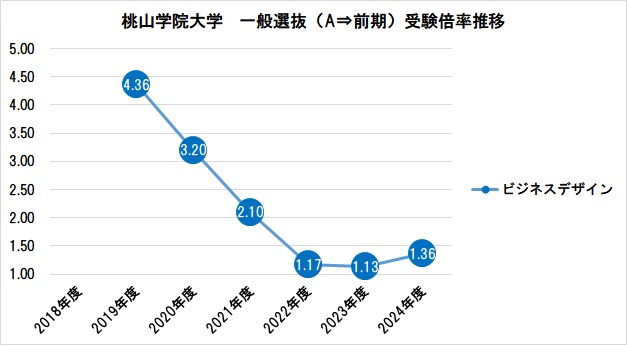

ビジネスデザイン学部

募集を開始した2019年度には4倍以上でしたが、ここしばらくは落ち着いた倍率となっています。

今回はまだ合格最低点は公表されていないので、紹介できるのは倍率のみの推移ですが、年内入試からの入学手続き率の影響を受けるなど一般選抜での倍率の乱高下はこの大学に限らず考えられるものです。次年度以降の受験生は志望する学部だけを狙うのではなく、隣接分野も併願日程の中に入れるようにした方が良いでしょう。

大阪府南部、和泉市にある桃山学院大学は、関西人ならご存じタージンの母校、といえば楽しそうなイメージになりますが、くら寿司の創業者社長である田中邦彦氏や王将フードサービスの現社長渡邊直人氏などビジネス界の大物も輩出するなど、国際系、ビジネス実務にも強いとされる大学です。2019年度のビジネスデザイン学部の開設、2022年からの社会学部社会福祉学科からソーシャルデザイン学科への変更、2025年には桃山学院教育大学を吸収する形で人間教育学部の設置を予定、理工学部の設置も構想中など、進化が続いている大学です。

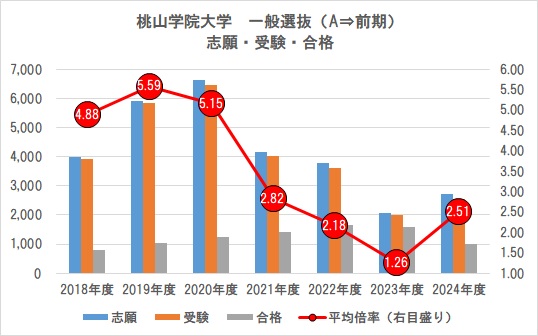

今年の入試統計の速報が公表されましたので、かつてはA日程といわれていた一般選抜(前期)の実質倍率の推移についてまとめてみました。

まず、全学の平均値。

入試の回数や年内入試へのシフトなどで簡単に比較はできないのですが、2020年度入試から低下が続いていた平均倍率が今年大きく跳ね上がっています。

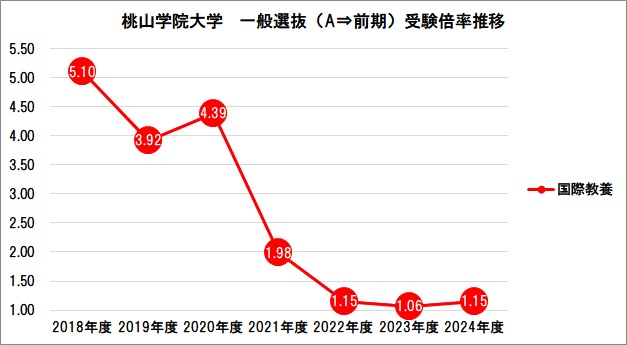

国際教養学部

コロナ禍以降、どの大学もこの分野は志願動向が低めになっていますが、桃山学院大学でも影響が有ったのかもしれません。(続く)

昨日まで関西大学の入試統計について紹介しましたが、ひとまず関西大学ってどんなところだろう、という高校生もいらっしゃることでしょう。

そんなあなたのために、3月にオープンキャンパスが開催されます。

全体的な説明はもちろん、キャンパスツアーや220万冊の蔵書数を誇る図書館見学、保護者対象説明会など盛りだくさんな企画になっているようです。2025年に開設予定の「ビジネスデータサイエンス学部」についても教えてもらえるかも。

参加者登録制となっています。ご覧の二次元コード、または大学HP(Kan-Dai web)をご覧ください。

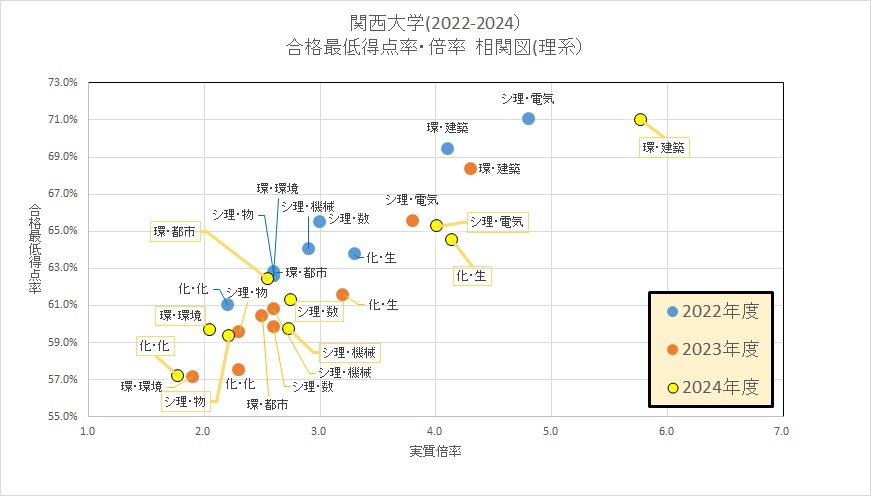

関西大学の理系学部は実質倍率と合格最低得点率に相関があり、人気が高い募集単位の定員をもっと増やせばいいのに、と思いますが、そんな簡単なものではないのでしょう。

それはさておき、今年の最難関は環境都市工学部の建築学科でした。得点率2位のシステム理工学部電気電子情報工学科を5%以上引き離してぶっちぎりのトップです。近年理系の情報系学部の人気も上昇中ですが、ものづくりに関わりたい受験生が増えるのも喜ばしい事です。一方で環境都市工学部のエネルギー環境・化学工学科や化学生命工学部の化学・物質工学科、システム理工学部の物理・応用物理学科の3つの募集単位は、昨年に続いて実質倍率、合格最低得点率共に落ち着いた状況となりました。こちらも就職も含めて将来性のある分野だとは思うのですが・・・

というわけで、次年度受験生となる皆さんは、これらの入試データも参考に、志望学部・学科を組み立ててみましょう。