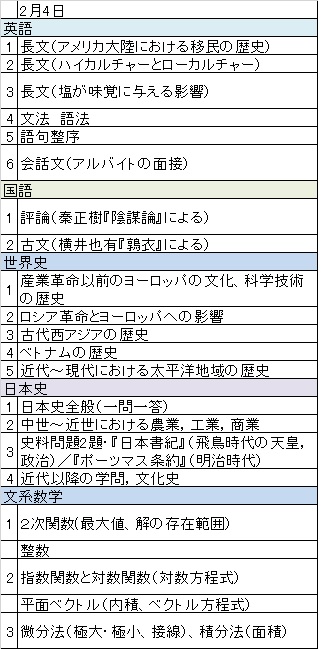

しばらく学部個別日程、英数日程、共テ併用日程等が続きます。体調を崩さないように気を付けてくださいね。

ところで本日は日本史重野先生の分析はお休みです。昨日までの応援メッセージを参考に、明日以降の準備をしておきましょうね。

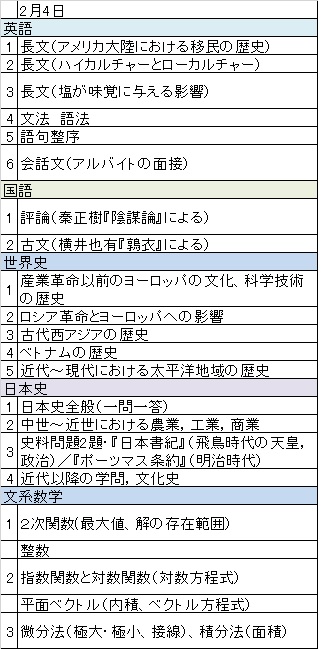

しばらく学部個別日程、英数日程、共テ併用日程等が続きます。体調を崩さないように気を付けてくださいね。

ところで本日は日本史重野先生の分析はお休みです。昨日までの応援メッセージを参考に、明日以降の準備をしておきましょうね。

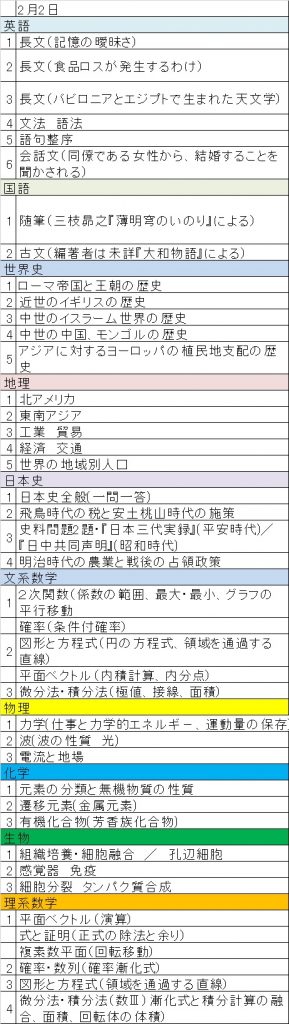

2日目も終わりました。連続受験している方はお疲れさまでした。英語では文法がちょっと迷う問題でした。明日は土曜日。電車などの時刻に気を付けてくださいね。

今日も昨日通りの出題傾向でした。しかし、英語の大問2は、理系テーマの内容だったので、むつかしく感じた受験生もいたと思います。明日は土曜日。電車の時刻など間違えないようにしましょう。

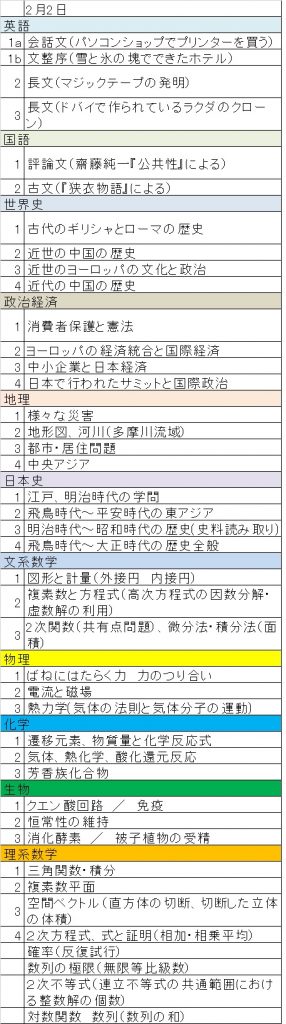

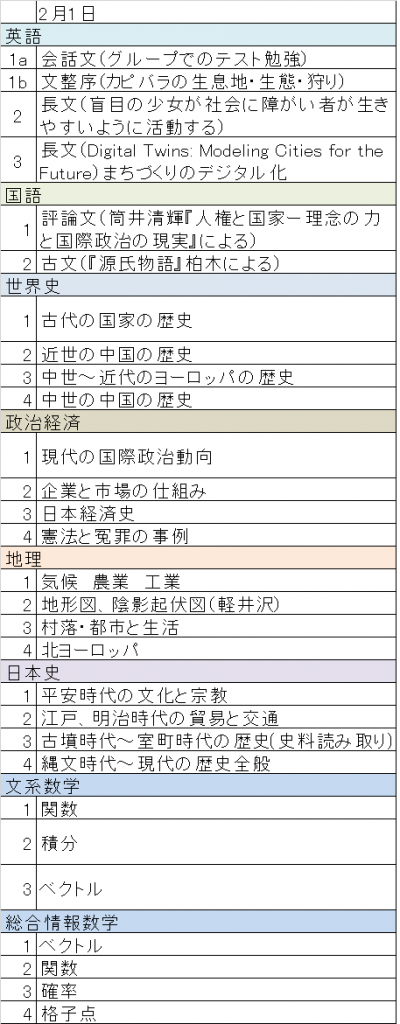

今年も関関同立の入試が始まりました。初日の関西大学は・・・

いやぁ、さすが関西大学 問題傾向を変えて受験生をびっくりさせるような意地の悪いことはありませんでした。

英語の大問2、硬派なテーマで読みごたえがありました。ここでペースが狂った受験生がいたかもしれませんが、明日以降もある受験生は気持ちを切り替えて臨みましょう。

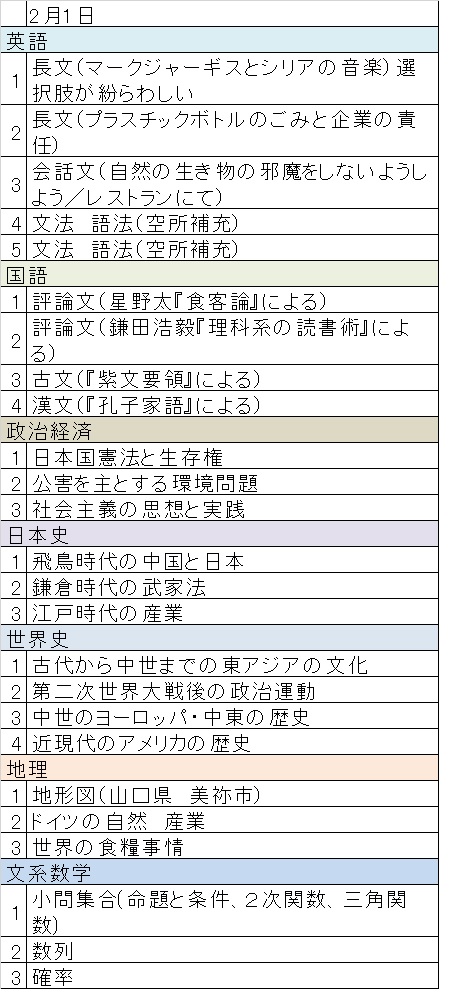

立命館大学の前半戦も始まりました。全体的に傾向は昨年度を踏襲しています。

あれぇ?日本史が普通だ。いつもの民衆反乱系が無い。ということは明日以降要注意か?