2025年5月16日

大阪阿倍野区の大谷中学校からも募集関連のお知らせが届きました。コロナ禍の頃はこういったイベントが開催できませんでしたが、ようやく平常に戻ってきたようでよかった、よかった。

5月24日のオープンキャンパスでは、クラブ見学や体験、在校生による学校紹介、個別相談、体験授業と多彩なプログラムが用意されています。大谷といえば、今春も医学部医学科に10名、薬学部に87名合格など、理系女子育成のイメージが強いのですが、難関国公立の文系学部に多くの合格を出すなど、文理とも成果を出しています。こういった細かい情報はやはり直接在校生から聞いた方が良いと思いますので、小学生女子は5月24日、参加してみましょう。

ところで学校の近くの道路は広くはないので自家用車での送迎はお勧めしません。最寄駅から日々通学している在校生の気持ちになりながら徒歩でお越しください。

詳細、お申し込みは学校HPからどうぞ。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2025年5月15日

金光大阪中学校より、年間の入試関連イベントのお知らせをいただきました。次の日曜日は部活動体験。いつもより時期が早いような気がします。その後7月には授業体験があって、8月にはプレテスト対策会があって、9月からはプレテスト。年間の流れがわかりやすく示されていて受験生にとってはありがたいです。小学6年生はおうちのカレンダーのこれらの日に印をつけておきましょう。

それはさておき、この案内には国際教養大学に進学した卒業生のメッセージが掲載されていますが、この卒業生は白浜のパンダ「楓浜」(ふうひん)の名前を考えて応募して採用された方、つまり楓浜の名付け親なのだそうです。金光大阪っていろんな方面に興味を持って行動する生徒さんを育んでいる学校なのですね。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2025年5月14日

大阪城の横(というよりほぼ大阪城?)にある追手門学院大手前中学校高等学校はもちろん追手門学院大学と同じ学校法人が運営しているのですが、この春卒業した187名にたいして、追手門学院大学の合格者数は57名です。ではそれ以外の卒業生はどうなったのかと思って調べてみると・・・

京都大学2名、北海道大学1名、神戸大学1名など国公立大学に19名、海外の大学に9名、医学部医学科5名、歯学部3名、関関同立61名など、素晴らしい大学合格実績となっています。ちょっと昔のイメージと違うなぁ、と思った保護者の皆様、実はGA・GSコースを設置してグローバルサイエンス教育を始めたのが7年前。その結果総合型選抜を含め、多様な入試に対応する力が付いたので、この過去最高の実績が生まれたわけです。

というわけで、小学生をお持ちのご家庭は、是非こちらの説明会に参加して教育内容を詳しく聞いてみましょう。納得していただけると思います。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2025年5月13日

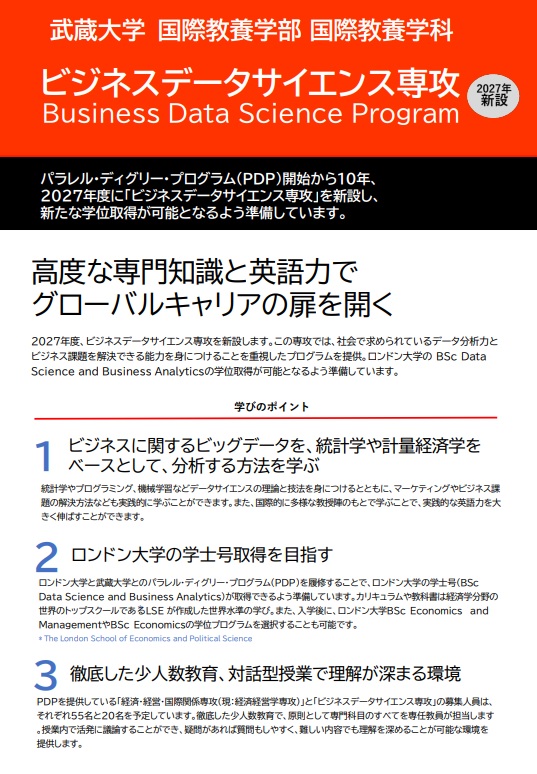

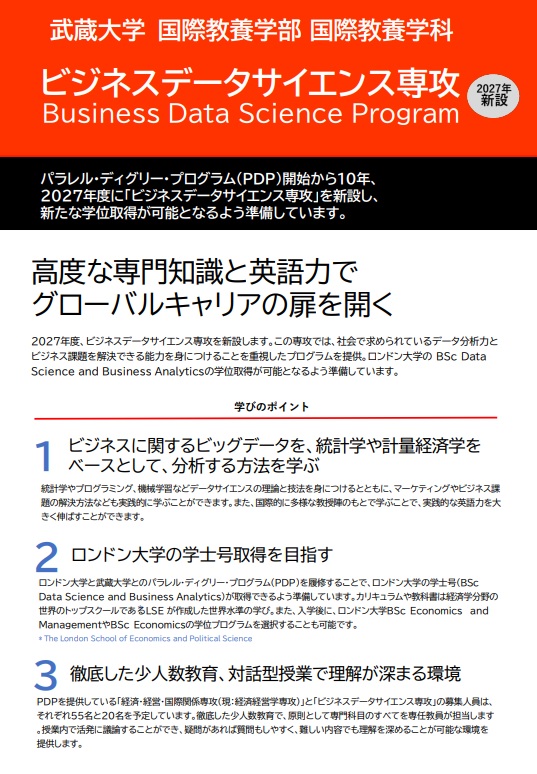

昨日武蔵大学社会学部の新専攻について紹介しましたが、国際教養学部でも新たな動きがあるようです。

国際教養学部は2022年に江古田キャンパスに作られた新しい学部ですが、現在ロンドン大学の学位取得も選択できるEM(経済経営学)専攻、海外留学も可能なGS(グローバルスタディーズ)専攻の2つがあり、国際的な人材育成カリキュラムが組まれていますが、今回新たに「ビジネスデータサイエンス専攻」の設置が発表されました。こちらもEMと同じくロンドン大学の学士号取得が可能となっていますので、英語とデータサイエンス両方ができるカリキュラムとなっています。これは就職の際にも強い武器となるでしょう。しかし、同時に2専攻を開設するとは、武蔵大学恐るべし。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年5月12日

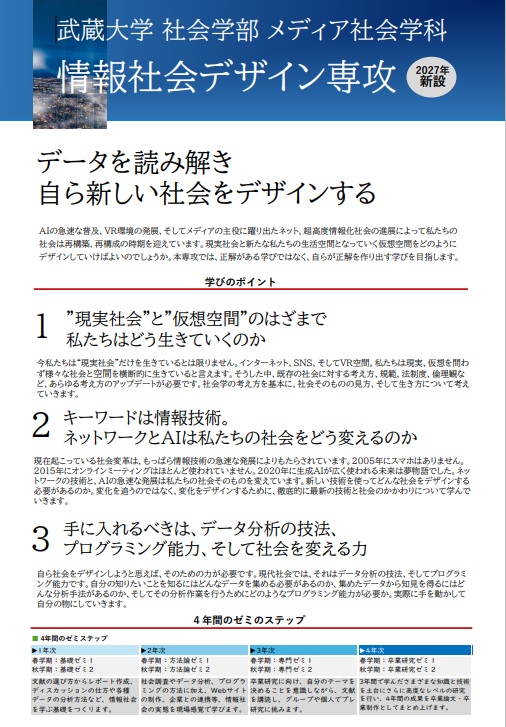

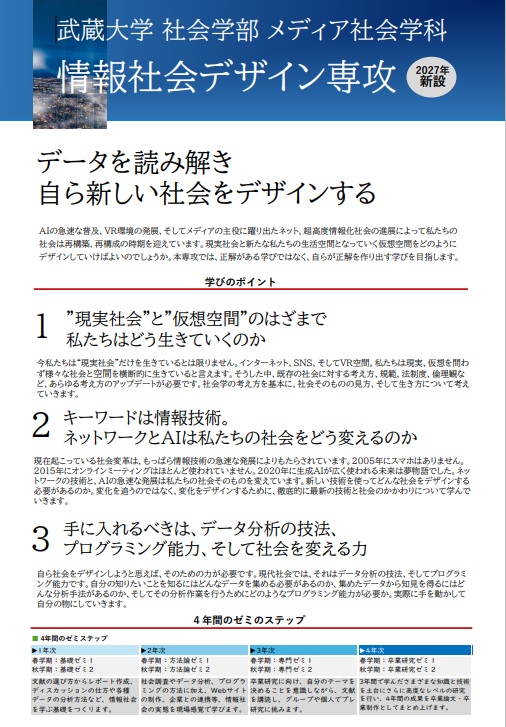

旧制高校を起源とする東京四大学(学習院大学、成蹊大学、成城大学、武蔵大学)の一つである武蔵大学は東武グループの前身の根津財閥の創始者によって開かれた大学ですが、新制大学に転換した時には経済学部からスタートしており、実社会に通用する人材育成では定評があります。1969年に創設された人文学部社会学科が社会学部に昇格したのは1998年。2004年には社会学部にメディア社会学科を増設するなど時代に合わせたリニューアルが行われてきましたが、2027年からそのメディア社会学科に「情報社会デザイン専攻」を設置する計画であることが発表されました。

大まかにはAIやデータサイエンスに関する学びに特化した専攻なのですが、カリキュラムを細かく見てみると本気度がわかります。 プログラミングやデータサイエンスの基礎を1年生で学び、2年生以降でAIプログラミングや社会調査、社会統計、多変量解析などデータの意味や分析法を学び、さらに「計算社会科学・ネットワーク社会論系」「メディア分析・デジタル消費社会論系」「先端技術・コンテンツ社会学系」「公共政策・ソーシャルデザイン系」の4分野から選択履修するという計画のようです。このように先端技術に関して実践的かつ意欲的なカリキュラムになっています。2027年度から導入(現在高校2年生以下の学年が対象)となっています。興味のある高校生は大学HPなど今後の情報に注意しておきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年5月9日

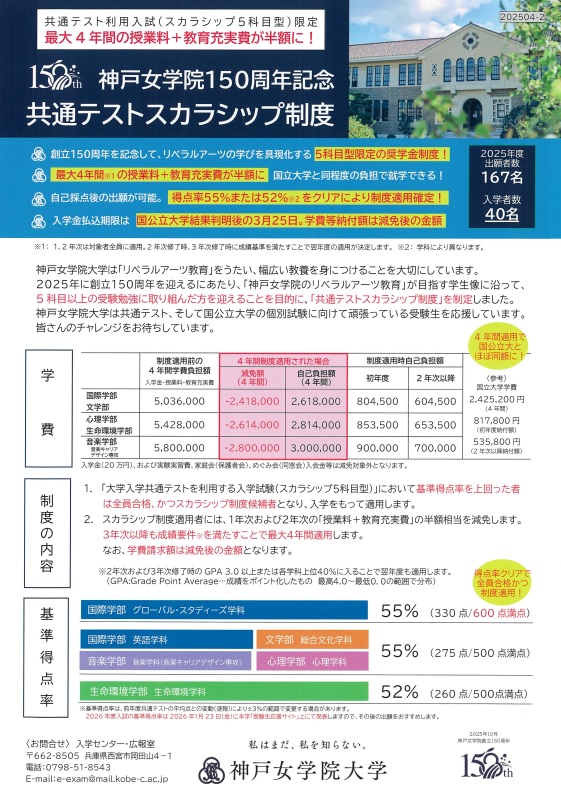

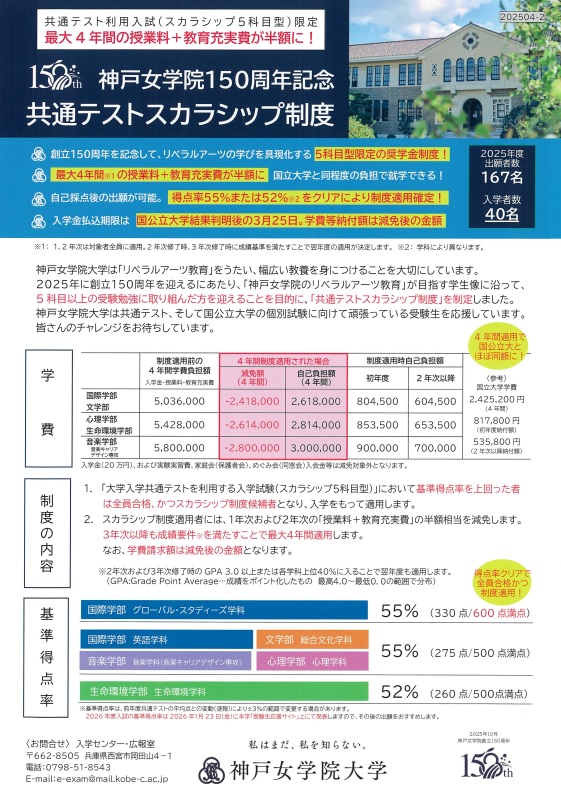

2025年度入試から導入された神戸女学院大学の学費割引制度である「共通テストスカラシップ」についてです。大学入学共通テストの5教科型のみでの判定ですが、事前に設定されている基準を超えていれば、1・2年は無条件で約半額、そして入学後の成績が条件を満たせば3・4年でも割引が続くという素晴らしい制度です。共通テストの基準は学部によって異なりますが、生命環境学部は52%、それ以外は55%とそれほど高くなく、共通テストの平均が上がった今春の受験生は特にラッキーだったわけですね。

この春の出願者は167名とのことですが、自己採点後に出願できるのでほぼ全員合格していると考えられます。その内の40名が入学したとのことですから共通テスト利用としては高い歩留まりとなっています。外国語、国語、数ⅠAは必須ですので、数学が不得意な文系の受験生でも数学が足を引っ張らない程度に頑張れば国公立並みの学費で卒業する事が可能となります。

というわけで、次の受験生は国公立志望でなくても、大学入学共通テストは受験しておきましょうね。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年5月8日

以前、このエントリーで紹介したとおり、

【歯医者さんの卵】歯科医師国家試験 大学ごと合格率ランキング2025 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ

一時期低迷していた歯科医師国家試験の合格率はここ近年、上昇しています。その影響もあるのでしょうか、歯学部に対する受験生の人気も回復してきているように思います。というわけで、歯科医師を目指す皆さんは、こちらのフェアに参加して各大学の特長を聞いてみてはいかがでしょうか。

(ここからCM)因みに、会場の近くに「かん菜」(かんな)というおしゃれな韓国料理店がございます。ついでにランチでもいかがでしょうか。

カテゴリー: 未分類 |

2025年5月7日

5月の連休も終わりました。大学受験生はそろそろ受験校を考える時期になってきたと思います。

その大学をめざしている受験生はもちろん、まだ決め切れていない受験生もひとまずオープンキャンパスに参加して情報を集めてみましょう。

摂南大学は1975年(昭和50年)に開学した「若い」大学ですが、実は大阪工業大学と共に1922年(大正11年)に設立された工業専修学校をルーツに持つ大学です。

従って工学部(現:理工学部)の1学部からスタートしたのですが、その後社会のニーズに合わせて国際言語文化学部(現:国際学部)や経営情報学部(現:経営学部)など文系の学部を、さらに薬学部、看護学部など医療系の学部も増設し、現在では9つの学部を持つ総合大学へと発展してきたのでした。

ご覧のように都市化が進んだ後に拡大してきた大学ですので、まとまった校地を確保するのが難しかったと思うのですが、薬学部、看護学部、農学部が設置されている枚方キャンパスには薬用植物園や農場も併設されており、広々しています。その分野をめざしている受験生は必見でしょう。

ところで、7月20日のオープンキャンパスでは、このブログの「中の人」が講演することになっています。受験生の皆さん、お待ちしております。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年5月1日

昨年夏のオープンキャンパスで、このブログの「中の人」が講演した大阪工業大学ですが、

【夏だ!】大阪工業大学 オープンキャンパス【話してきました】 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ

その講演には絶大な効果があったようで(嘘)受験者数は増加したようです(増加したのは本当)。

特に調子が良かったのは女子に人気の梅田キャンパスの「空間デザイン学科」で、公募制推薦で5倍近く、一般前期Aでは6倍以上の実質倍率となる盛況ぶりでした。機械工学科も今年は実質倍率4倍以上と難化しました。

女子優遇制度も好調で、昨年よりも多くの女子受験生を集めたようです。在学生女子(4回生)の話によると応用化学科にも女子が増えたようで入学時よりもキャンパスが華やかになったとの事です。

神戸大学など国公立との併願先にもなる生命工学科も人気急上昇したのですが、そのわけは・・・

他大学にはない本格的な実習を含む臨床工学系の講座が注目されたということでしょう。最初に紹介した空間デザイン学科に迫る実質倍率となりました。

というわけで、大阪工業大学をめざす諸君、夏のオープンキャンパスに参加して、このブログの「中の人」の講演を聞いて、対策をしましょうね。

(ゴールデンウイーク期間に入りますので、次の更新は5月7日となります。次回もお楽しみに。)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2025年4月30日

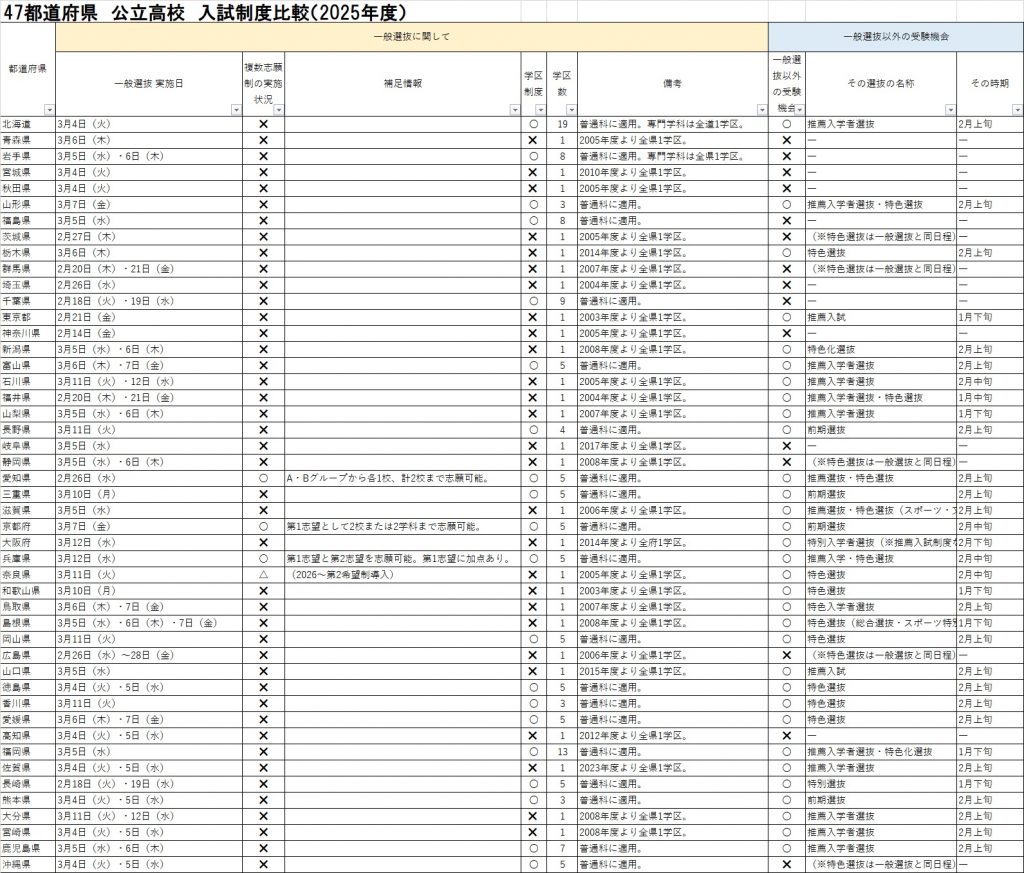

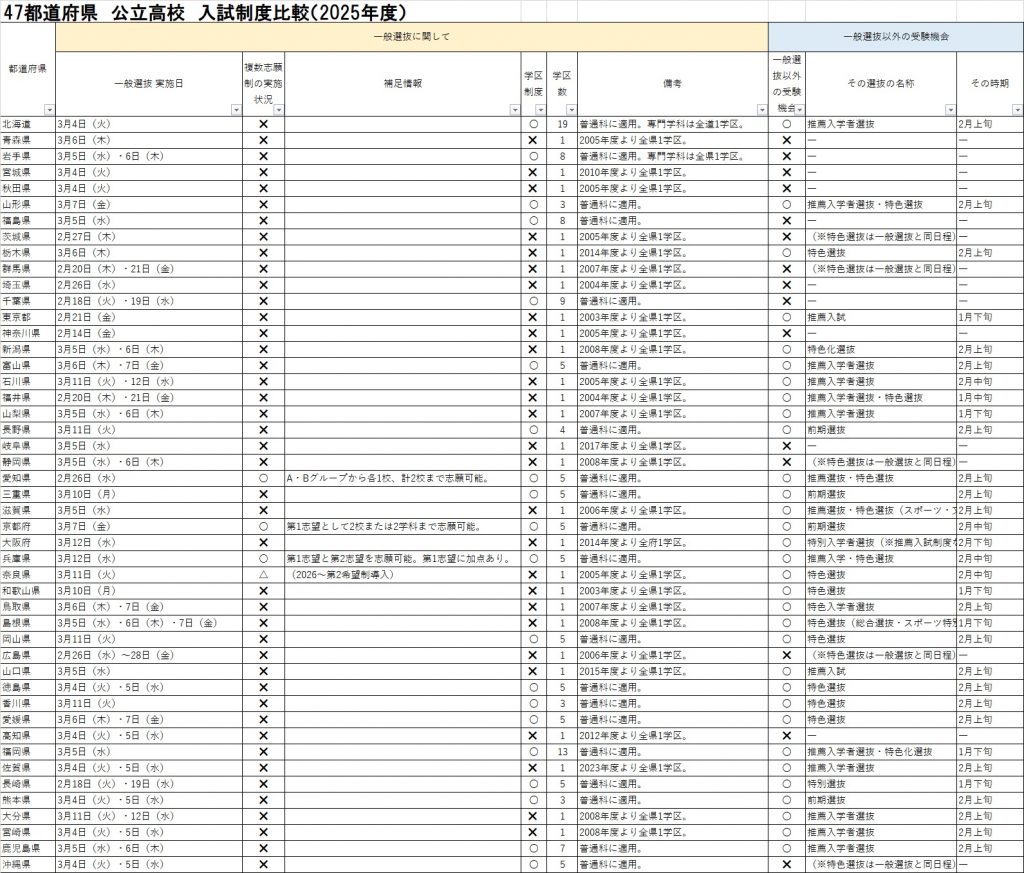

「石破総理大臣は公立高校の入試制度について複数の公立高校に出願できる「併願制」の導入を検討するよう指示しました。」ABEMATIMES 4月23日(水)15:32配信より引用

公立高校の入試制度は都道府県ごとに大きく異なっています。地域の事情に合わせてそれぞれの教育委員会・教育庁を中心に都道府県ごとに議論がなされて進化していったわけですが、「学区」の有無、選考方式の種別や回数、内申点の配点と対象学年、内申と学力試験の配点割合、学力試験の科目や種類・配点(傾斜配点など)、面接や小論文など学力試験以外の選考、複数志願制の有無、などの複数の要素の組み合わせでできており、用語にもバリエーションがあります。例えば、居住地によって受験校の選択範囲が限定される学区についても、千葉県や兵庫県は「学区」、京都府は「通学圏」と呼ばれています。

さて、この石破総理大臣の発言にある「併願制」ということばも、私立高校の出願に関して使われる事の方が多いのですが、ここでは公立高校の複数志願制を意味していると思います。

そこで、47都道府県の公立高校入試をざっくりまとめてみました。当グループの教室がある地域は自信がありますが、それ以外は各都道府県の教育委員会のネット上での情報を元にしていますので、勘違いがあったらすみません。(各地域にお住まいの受験生はこの表に頼らず、直接お調べください。)

すると、一般選抜で複数志願制度を設けているのは愛知県、京都府、兵庫県と次年度から導入が決まっている奈良県だけです。大阪府も3年後から導入しようかなという議論がなされている最中です。

複数志願制度があったとしても、学区が細かく分かれていて実質それほど多くの学校から選べないなど、他の制度との組み合わせでその実効性も変わってくると思います。

さらに複数志願制度が無くても、複数回受験機会が有るかどうかについてもまとめてみました。別日程入試がある地域では複数志願制度を導入しなくてもよいのでは?と思ったりもします。まあそれも含めて各地域で議論がなされることになるのでしょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |