今朝は大阪府立高校の一般入試が行われています。その出願は3月5日に締め切られましたが、その次の日(3月6日)に大阪府教育委員会より公表された志願者数を元に、今年の大阪府立高校の状況を見てみましょう。

大阪府は学区制がありませんが、学校数が多いため、旧4学区に分けて紹介します。

※従来の学区に属さない普通科単位制の学校などは所在地で各学区に割り振っています。また、工業科など専門学科のみの学校は省略しています。

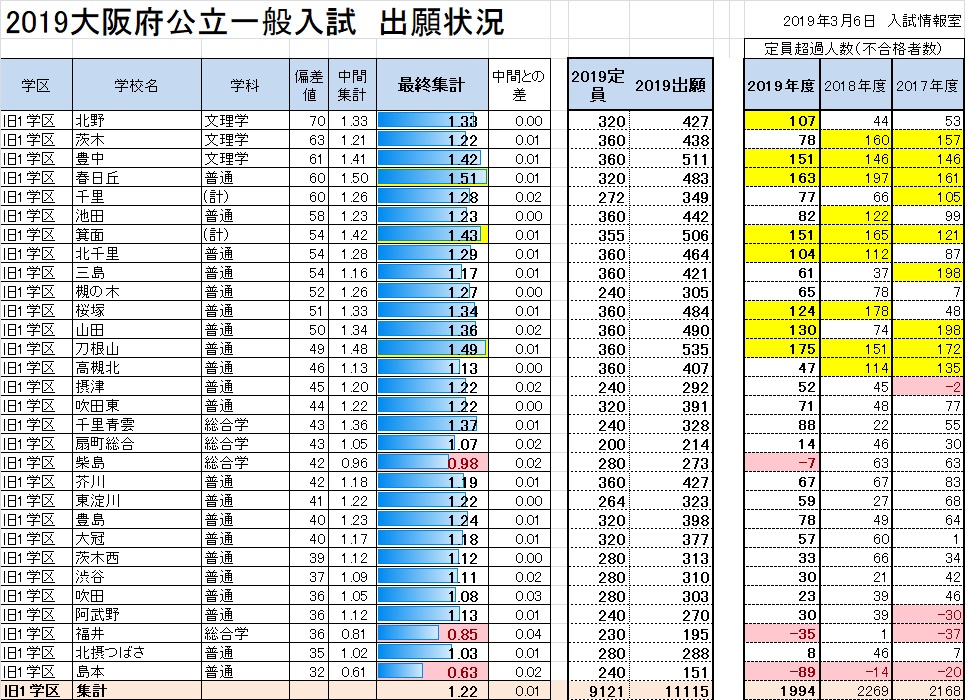

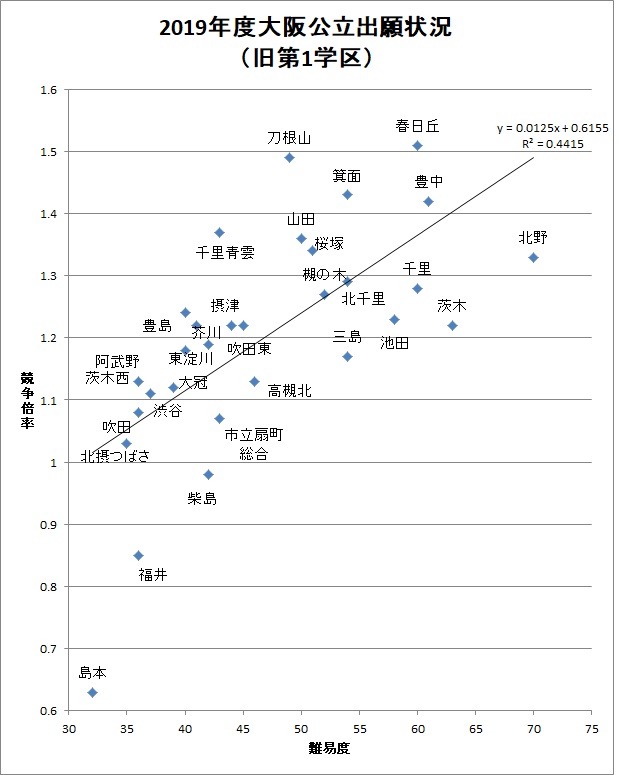

まず、各学区で入試難易度順に学校を並べ、その横に出願途中の中間集計と、最終集計を並べています。右端には直近3か年の出願者数から募集定員を引いた、理論上の不合格者数を並べています。

まず、昨年度は1.13倍と落ち着いた倍率になっていた北野高校が、1.33倍と厳しい倍率になっています。それも含めた上位3校は、中間集計から最終締め切りまでの間に、それぞれ3名ずつの追加出願しかなく、初日に志願者のほぼ全員が出願したことがわかります。豊中高校は理論上の不合格者は151名とかなり厳しい戦いになりそうです。

昨年度は200名近い不合格者が出た春日丘高校は多少落ち着きましたが、それでも旧学区内最高の1.51倍となっています。このように高倍率だった学校の揺り戻しもありますが、総じて黄色で塗ったセルが上に移動している、つまり上位校ほど厳しい戦いになっていることがわかります。全体倍率は昨年の1.24から1.22と若干落ち着きを見せています。(続く)