朝起きたら昼だった。昼飯食っていたら友達に会ったので遊びに行った。気が付いたら留年していた。というだらしない大学生の話ではなくて、大学院含めて6年かかるのが標準になりつつあるという話です。

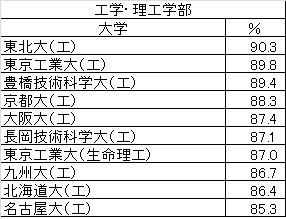

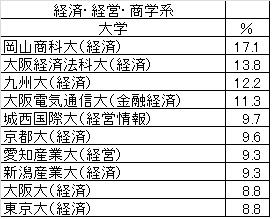

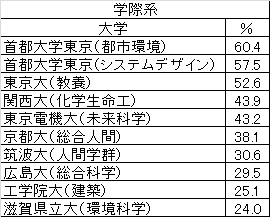

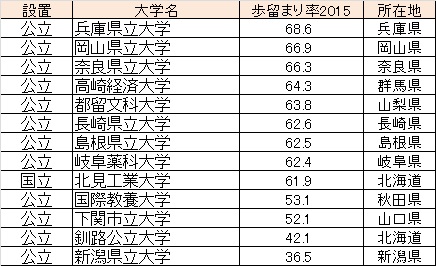

大学院への進学率ベストテンを紹介します。

(大学ランキング2017 朝日新聞社刊 の数値を参考にしています。)

ご覧のように、理学部では、なんと東京大では90%以上が大学院に進学しています。2位の北海道大学をはじめとして、いずれも研究環境に恵まれた国立大学が並びます。10位の千葉大でも72%と、4年で卒業して就職する方が少数派となっています。

工学・理工学部系で並べてみると、もっと割合は高くなります。工学部は機械メーカーなど製造業に就職する率が高い分野ですが、企業は即戦力を求めて、大学院と共同研究を行い、そのまま大学院生を採用するというケースもあります。理系は大学院に行く率が高いといわれますが、その通りだといえるでしょう。

では、景気の改善による就職状況が改善している文系ではどうでしょうか。いままで最も大学院進学率が低かった、経営・経済・商学系もまとめてみました。

確かに、理学部や工学部より低いのは確かですが、それでもベスト4は1割を超えています。大手企業への就職率や公務員試験合格率が高い大阪経済法科大でも13.8%と高い割合になっています。

それでは、まだ学問分野としての歴史が浅い学際系ではどうでしょうか。

学際系といっても都市環境やシステムデザイン、生命系は理系に分類されると思いますが、文系に分類される東京大の教養や京都大総合人間など、大学院進学が企業への就職と結びつかない分野でも結構高い割合で大学院に進学しています。

さて、ここで、学費の話です。大学院の学費は学部と同じ、つまり国公立でも2年間で100万円以上必要となり、一人暮らしをしている場合は生活費も含めて2年間で400万近い出費となります。もちろん私立大学は学費が国公立よりはるかに高額なところが多いですから、その分費用がかかります。(但し、京都女子大のように、半額になる大学もあります。)分野による差はありますが、研究者になるのであれば、博士前期課程(修士課程)の2年間に加えて博士後期課程(博士課程)の3年間が標準的な在籍期間となりますので、合計5年間ですとかなりの金額になる計算です。しかし、実は大学院生は実験助手やTA(ティーチング・アシスタント)など学部学生を教える先生のお手伝いや、資料整理といった大学内でのアルバイトや各種給付型の奨学金など様々な援助もありますので、負担を最低限に(場合によっては黒字化?)することは可能です。

大学選びの時には4年間と考えずに、大学院に進学することも想定して選ぶという考え方も必要でしょう。