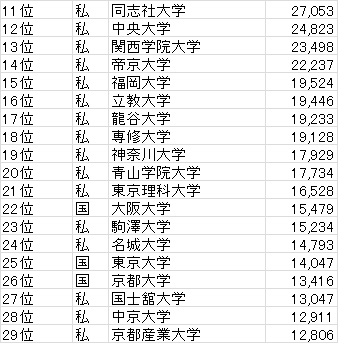

兵庫県芦屋市の山手にあります男子校、甲南中学校・高等学校に行ってきました。かつて卒業後はそのまま甲南大学へ進学するイメージが強かった学校ですが、その甲南大学への推薦枠を維持したまま、国公立大学などへのチャレンジが推奨され、今では京大・阪大をはじめとして、4割ほどが外部の大学に進学するようになってきました。

多くの生徒は阪急芦屋川から徒歩で通学しているそうですが、今回はJR芦屋駅から阪急バスで向かうことにしました。実はそこからすでに異変は始まっていました。バス乗り場には長蛇の列が・・・。それも10代の女性ばかりです。どこかで男性アイドルのコンサートでもあるのでしょうか。バスが女性専用車みたいになっています。

実は彼女たちは甲南中学校・高等学校の文化祭に向かう集団なのでした。男子校の文化祭というのは女子に大人気のイベントだったのですね。

それはさておき、まずは講堂にてブラスアンサンブル部の演奏を聴きました。Jazzのビッグバンドとしては全国トップレベルの有名な団体です。満席の観客を、若々しいながらも渋いジャズの世界に引きずり込んでいました。

各文化部やクラスの展示も見ごたえがありました。生物研究部はさまざまな標本だけでなく、ハムスターを使った実験結果や生態系の展示に加えて、実験や観察レポートが64ページにわたってつづられている部誌の配布もされていました。

文芸部は俳句甲子園出品作品の感想を書いてもらう、鉄道研究会では鉄道模型の運転を体験するなど、来場者参加型の展示が多かったようです。化学実験部の実験コーナーには女子中学生が詰めかけていました。

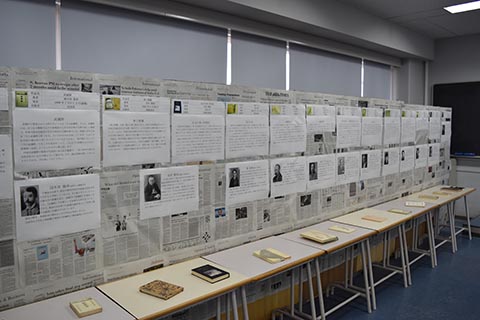

中でも目を引いたのは図書委員会の文学作品紹介の展示です。英字新聞の上にずらりと名作の紹介文がレイアウトされていたのには感心しました。

校庭では物理研究部がモデルロケットの発射の実演を行っています。中庭のステージでは応援団の演武が行われています。そして、運動部の各部は模擬店を開いて軽食類の販売をしているというわけです。

先生方の写真展も行われていました。生徒と同じレベルで先生も文化祭を楽しんでいらっしゃるようです。

来場者には小学生も多数みられました。このようなイベントを実際に見て、体験して、学校選びの材料にしているのでしょう。これから学校選びを考えている皆さんは、体育祭や文化祭をのぞいてみるのもいいでしょう。

(校内イベントを、一般向けには公開していない学校や、別途チケットが必要な場合などもありますので、各学校のホームページなどをご確認の上、お出かけください。)