大阪工業大学から、大阪府教育委員会とのコラボ企画、「『超』探究Summer School」のご案内が届きました。

簡単に言えば参加型の講座体験なのですが、そのバリエーションと内容が半端ないです。プログラミングやロボティクスなどの最先端の研究・開発分野から、化学、建築デザインなど幅広いプログラムも用意されています。またインテリアデザインや経営・ビジネス分野の講座もあるようです。夏休みに大学の学びをリアルに体験したい高校生諸君、いかがでしょうか。事前予約制で先着順となっています。急げ!

大阪工業大学から、大阪府教育委員会とのコラボ企画、「『超』探究Summer School」のご案内が届きました。

簡単に言えば参加型の講座体験なのですが、そのバリエーションと内容が半端ないです。プログラミングやロボティクスなどの最先端の研究・開発分野から、化学、建築デザインなど幅広いプログラムも用意されています。またインテリアデザインや経営・ビジネス分野の講座もあるようです。夏休みに大学の学びをリアルに体験したい高校生諸君、いかがでしょうか。事前予約制で先着順となっています。急げ!

太平洋戦争開戦の前年である1940年、京都市右京区西京極に昭和皇后の妹君である大谷智子氏によって創立された高等女子校をルーツに持つ京都光華女子大学ですが、開学59年の4年制大学に対して、短期大学は73年の歴史があります。

現在はライフデザイン学科の1学科体制ですが、ファッション、ブライダル、フード、インテリア、デザイン、情報ビジネスなど様々な分野の資格取得も可能なうえに、ライフデザイン・コンピテンシー(LDC)という必修授業でプレゼンテーション力の養成も行われています。実際、高校教員向けの説明会でも在校生による学生生活を紹介する、堂々たるプレゼンテーションが披露されました。

この京都光華女子大学短期大学部が、歯科衛生士養成の「学科」を2024年度から新設予定であると発表されました(短期大学部の中ですので、学部ではなく、学科となります)。

歯科衛生士といえば専門学校による養成がメインでしたが、近年では4年制大学への設置(関西では大阪歯科大学、梅花女子大学、神戸常盤大学)も進んできました。しかし実は歯科衛生士の課程は3年間で良いので、短期大学の方が早く就職できるという点で合理的だともいえます。因みに関西には関西女子短期大学(大阪)、大手前短期大学(兵庫)の2校なのですが(神戸常盤大学短期大学部は4年制に改組)京都は空白地帯だったので、そこに京都光華女子が名乗りを上げたというわけです。

短期大学、特に女子短期大学は4年制大学に吸収させるなど廃止や規模縮小しているところもある中で、学科新設という攻めの姿勢は実に素晴らしいですね。

以前もこのエントリーで紹介した【河内長野キャンパス】高野山大学 オープンキャンパス&模擬講義【案外近い】 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ (kaisei-group.co.jp)高野山大学からオープンキャンパスのご案内が届きました。

ご覧のように「河内長野キャンパス」で開催されるのですが、このキャンパス、実は別法人である「大阪千代田短期大学」の中にあります。つまり別の学校の一部を借りているという不思議な形なのですが、多くの私立学校の創世期には別の学校やお寺の一部を間借りして開校したという話も時々聞きますので、これはこれで貴重な歴史の瞬間を見ているようでもあります。

それはさておき、ご家族に車で送ってもらうときにはカーナビに「大阪千代田短期大学」と登録してもらってください。お申し込みは大学HPからどうぞ。

同志社という名前を冠する学校は中・高や大学・大学院をそれぞれ別として数えると、1条校(学校教育法第一条に定められている学校種)15、インターナショナルスクール1の合計16校あります。(同志社幼稚園・同志社小学校・同志社国際学院・同志社中学校・同志社女子中学校・同志社国際中学校・同志社香里中学校・同志社高等学校・同志社女子高等学校・同志社国際高等学校・同志社香里高等学校・同志社大学・同志社女子大学・同志社大学大学院・同志社女子大学大学院・Doshisha International School、Kyoto)

このうちの13校が合同の説明会が7月9日に開催されます。対象年齢が異なるわけですから、最初に中高の学校8校+大学が1校、次に幼稚園1園と小学校2校、最後に大学1校といったリレー形式で開催されます。

予約不要、入退場自由となっていますので、興味のある学校をいくつかまとめて聞いてみてはいかがでしょうか。

しかし、こうやってみると、同志社って大きな組織ですね。

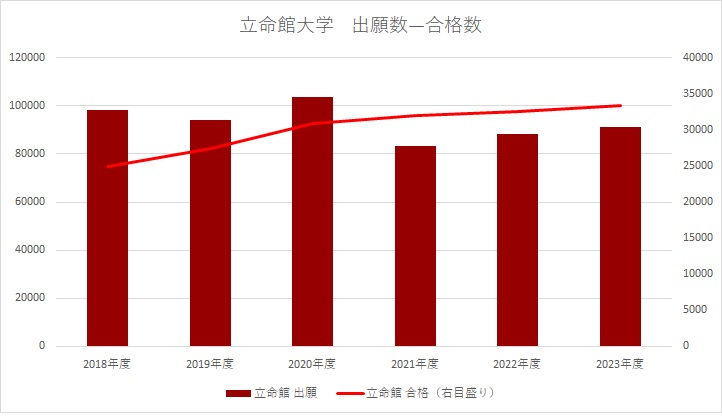

一般選抜による入学者の割合が高く、受験者の地理的な広がりも大きな立命館大学では、コロナ禍の影響が大きく出ました。つまり2021年度入試は地方からの受験者が減り、早期決着志向もはたらいて出願数が抑制されました。出願数は次第に回復してきていますが、まだ2020年度水準まで回復していません。今後全体状況が回復すると、キャンパス移転が予定されている情報理工学部を中心に厳しい戦いになるかもしれません。

というわけで、詳しくは関西8大学で紹介します。受験生の皆さんは是非ご参加ください。高校教員向けのガイダンスも用意しております。ご来場お待ちしております。

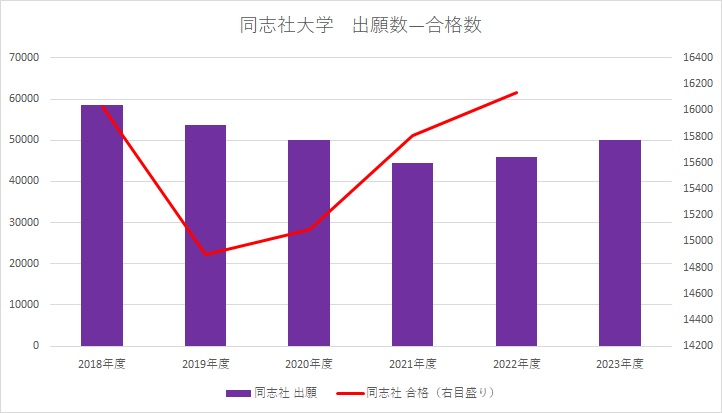

国公立の併願者の割合が高い同志社大学ですが、安全志向となった2020年度入試では予想に反して出願数が減少し、早期決着志向が高まった2021年度入試にはさらに志願者数が減るという不思議な動きがみられました。今年度の合格者数がまだ発表されていませんのでわかりませんが、恐らく2022年度水準に近い合格者だったと考えられます。(続く)

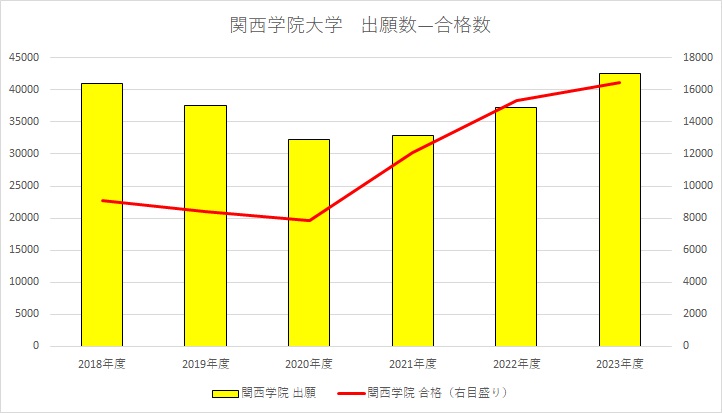

一般選抜からの入学者割合が一番低い関西学院大学ですが、2021年度から次第に学校推薦型選抜(指定校)による入学者を減らし、一般選抜による募集を強化する方針に切り替えました。その結果、今年は出願数、合格者数共に過去6年では最高となりました。もちろん学部など募集単位ごとの差はありますが、全体的に関西学院大学はこの傾向が続くと考えられます。(続く)

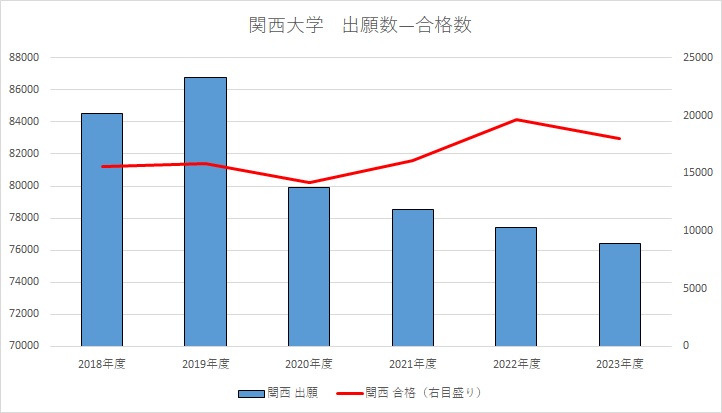

開成教育グループ主催「関西8大学大研究」に向けていろいろと調べているといろんな景色が見えてきます。一般選抜の出願数と合格数に関して6年分の数値をグラフ化してみました。

関西大学は2021年度から3月入試を取りやめましたが、実は最後となる2020年度から志願者が減っていたことがわかります。安全志向とコロナ禍の影響を受けた2021年度から出願そのものは減少していますが、追加合格によって入学者の確保はできており、2023年度入試では合格者も絞り込む動きになっていることがわかります。(続く)

2019年に現校名になり、学部新設や新キャンパスの整備、法人再統合による附属中高の設置、豪華な奨学金など話題に事欠かない京都先端科学大学ですが、この春「京都先端科学大学」の1期生が卒業し、その活躍が期待されるところです。

先日も高校教員向け説明会が開催され、多くの高校の先生方も参加されていたようですが、いよいよ受験生向けのオープンキャンパスが始まります。

次の日曜日を皮切りに9月まで6回企画されているようです。この大学に興味のある受験生はお申し込みください。学部ごとにキャンパスが異なりますのでご注意を。

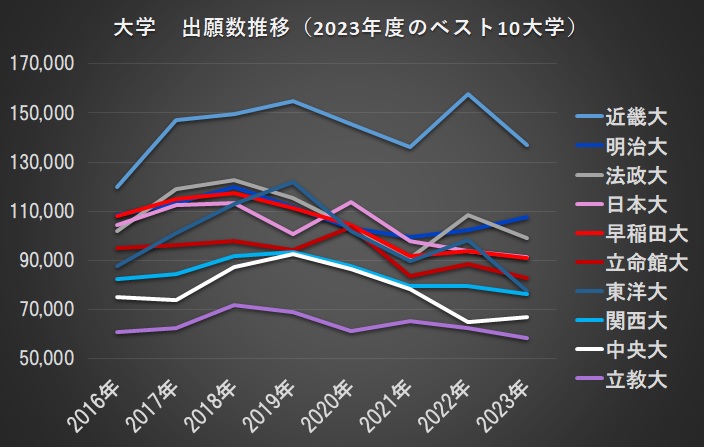

大学の出願数の推移について、2023年度入試でのベスト10大学を選んで、2016年度からの推移をグラフにしてみました。(受験料が定額で別の方式や募集単位に複数出願できる千葉工業大学は今年から集計から除外しています)

近畿大学は今年も全国1位を維持しました。多少の変動はありますが、ぶっちぎりです。

今年は明治大学が2位に返り咲きました。2020年度から続伸です。一方昨年2位だった法政大学が昨年の揺り戻しでしょうか3位に後退しています。

4位、5位の日本大学、早稲田大学はほぼ同じです。学部ごとに独立した動きをしている早稲田ですが、決して人気が低下しているわけではなく、受験できる人が限られる、といったことでしょうか。

立命館大学は6位です。一般募集での入学者割合が高く、受験生の地理的な分布も広い大学ですが、コロナ禍の影響を受けて、まだ回復していないように見えます。

拡大路線を続けている7位の東洋大学ですが、首都圏の定員抑制策もあって難易度が上昇しているのかもしれません。今年はちょっと敬遠気味だったのでしょうか。

2021年から実質3月入試から撤退した8位の関西大学ですが、特に大きくへこんだイメージはありません。今年も堅調に推移しています。

2019年から下降気味だった9位の中央大学はキャンパス移転効果もあったのでしょうか、今春にはプラスとなっています。本来のポテンシャルならもっと集まりそうに思えますので、次年度は狙い目だといえるのではないでしょうか。

自校での英語入試を原則廃止した10位の立教大学は、その効果でしょうか2021年度には出願数が上向きましたが、やはり国際系全体の様子見感もあって減少しています。

というわけで、次年度はこのランキングがどのように変動するのか注目です。