1966年に新制大学として経済学部、文学部の2学部体制でスタートした追手門学院大学は、1995年に経済学部経営学科を経営学部に昇格、人間学部開設、2006年には文学部→人間学部の心理学科と社会学科を心理学部・社会学部に昇格、2007年には国際教養学部を開設、2015年には地域創造学部を開設、2019年には「茨木総持寺キャンパス」を作り、2022年には国際教養学部を国際学部に改編、今年2023年には法学部を開設と、今では8学部で約8,500名の学部学生が学ぶ大規模大学となったのですが、さらに拡大するかも?というお知らせが届いております。まだ、文部科学省の認可が取れていないので一応(?)を付けていますが、次年度に向けてこれらの準備が既に進んでいるという状況です。

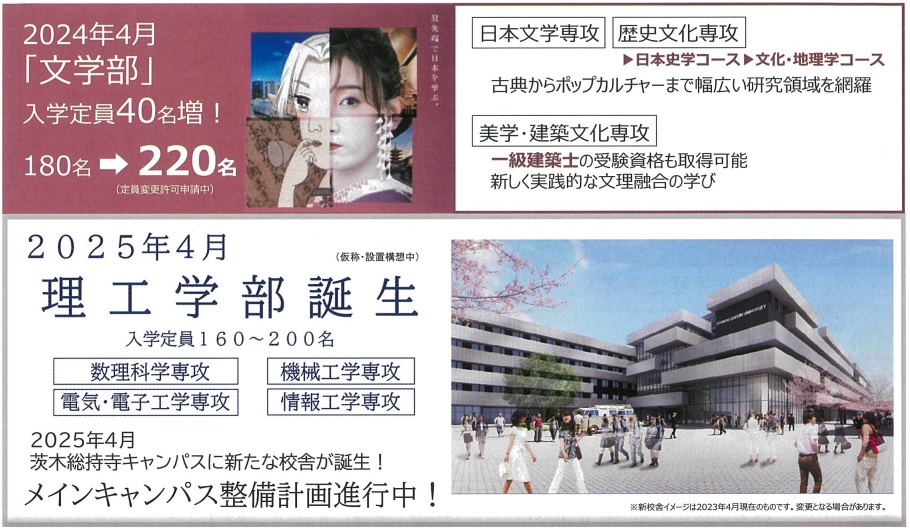

その①:2024年度から、文学部の定員を増やします。実は文学部といっても美学・建築文化専攻ですと建築士の受験も可能であるなど、守備範囲は広いのですが、現段階ではどの専攻を増やすというわけではなく、文学部として40名の定員増を申請しているようです。

その②:2025年度から理工学部を開設します。こちらはまだ「構想中」の段階ですので入学定員は未定のようですが、ご覧の4つの専攻での開設を目指しているようです。

というわけで、文系のイメージが強かった追手門学院大学が理系にも本格進出し、総合大学へとさらに拡大していくというお話でした。