2024年12月3日

いよいよ12月。サンタクロースとその一味の活動期となってまいりました。いやいや私立大学の一般選抜の出願まであと1か月となってきました。入試は抽選ではありませんから過去問演習などの対策が大切なのですが、模試の判定が良かったからといって、過去問を見ずに入試に挑むチャレンジャーも多いそうです。そんな困った受験生を減らそうということでしょうか、京都産業大学から対策講座のお知らせが届きました。

英語、国語、理系数学の3教科の対策講座が用意されています。この日の来場が無理な受験生向けにオンデマンド動画も公開されるようです。京都産業大学を考えている受験生には受講をおすすめします。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年12月2日

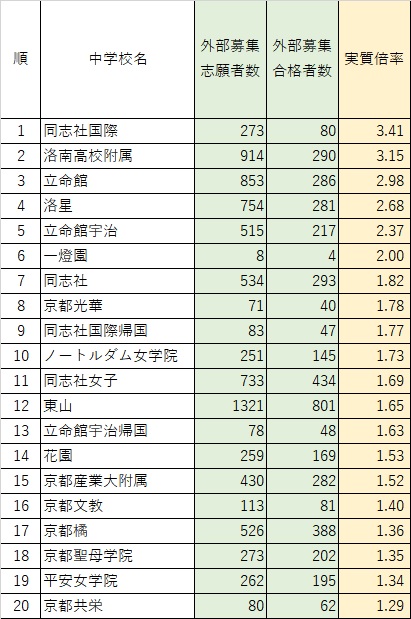

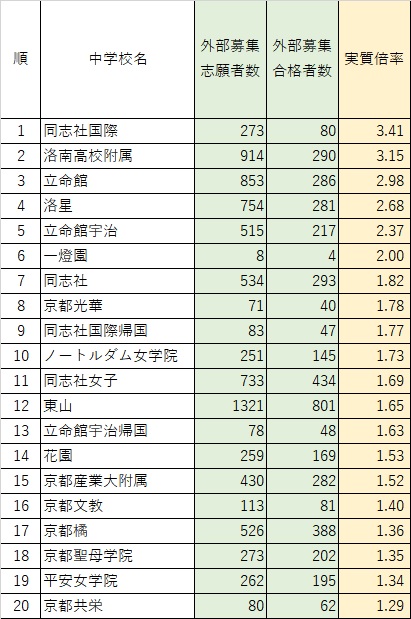

中学校募集を行っている26校でもランキングを作ってみました。

【その1 志願者数ランキング 20位まで】

複数日程がある場合は志願者数を単純加算、つまり延べ人数で計算しています。1000名以上の受験生を集めた東山がぶっちぎりの1位です。以下洛南、立命館、洛星と難関校が続きます。

【その2 実質倍率ランキング 20位まで】

高校受験と違って26校の平均倍率は1.76と受験生にとっては厳しい数値となっています。上位3校はほぼ3倍という狭き門でした。この3校は滋賀、大阪、奈良など、京都府外からの受験も多く、例年競争率は高めとなっています。京都は女子校も元気です。8位には京都光華、10位にはノートルダム女学院、11位に同志社女子がランクインしています。

いかがでしょうか。名門ぞろいの京都の私立中学校に入るのは簡単ではないということがお判りいただけたと思います。小学生をお持ちのご家庭は早めにお近くの開成教育セミナー、エール進学教室、個別指導学院フリーステップにお越しください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2024年11月29日

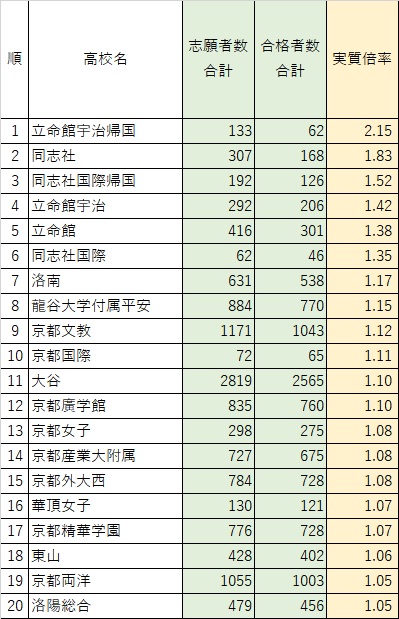

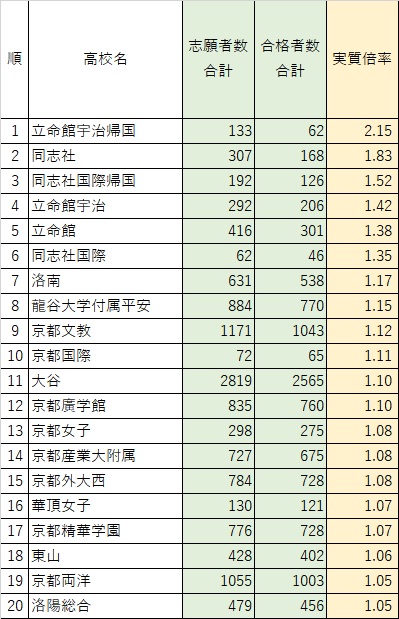

京都府には40の私立高校がありますが、2024年度募集に関するデータが集まりましたので全日制の募集が無い京都美山を除く39校に関し、いろいろランキングを作ってみました。同志社国際、立命館宇治の帰国子女は別枠募集ですので、分けて集計しています。

【その1 志願者数ランキング 20位まで】

この数字には内部進学(系列中学校からの入学者)を含めていませんので、その割合が高い学校は学校規模と比べると少なく見えるのでご注意ください(高校募集をしていない洛星はもちろんこのランク外です)。滋賀県からの併願受験も多い大谷をはじめとして1000名以上の受験生を集めたのは7校。確かに規模の大きな学校が並びますね。

【その2 実質倍率ランキング 20位まで】

志願者数÷合格者数で実質倍率を求め、一覧にしてみました。立命館宇治の帰国子女枠が2倍超!こんなに狭き門だったのですね。上位に同志社・立命館系など人気校が並んでいます。

【その3 専願率ランキング 20位まで】

入学者に占める専願者(内部進学+推薦+専願)の割合でのランキングです(内訳を公表していない学校に関しては推薦志願者全員が合格したと仮定して計算しています)。

高校募集を行っていない洛星が100%になるのは当然なのですが、そもそも京都は平均でもこの割合が88%と高い地域ですので、約半数が90%を超えています。

いかがでしょうか。学校のイメージが少し変わったのではないでしょうか。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年11月28日

去年の年末に「メタセコイア ライトアップ プロジェクト」【みんなで願おう】雲雀丘学園「メタセコイア ライトアップ」プロジェクト【おひとり様1,000円より】 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログが無事成功した雲雀丘学園から、募集関連のご案内が届きました。

ご覧のカレンダーの雲雀丘学園のマークが入っているところと日曜日はお休みですが、12月だけで11回も説明会が用意されています。来校型とオンライン型が用意されており、オンライン型はZOOMを使っての個別相談となっています。海外からの相談もあるのでしょうか、時刻表記に(日本時間)の但し書きがあります。12月11日には校長先生と直接お話できる「プレミアム説明会」も用意されています。教育に対する熱い想いを聞くことができる貴重な機会ですね。

いずれの日程も定員が決まっています。つまり早い者勝ちです。お申し込みは学校HPか二次元コードからお早めにどうぞ。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2024年11月27日

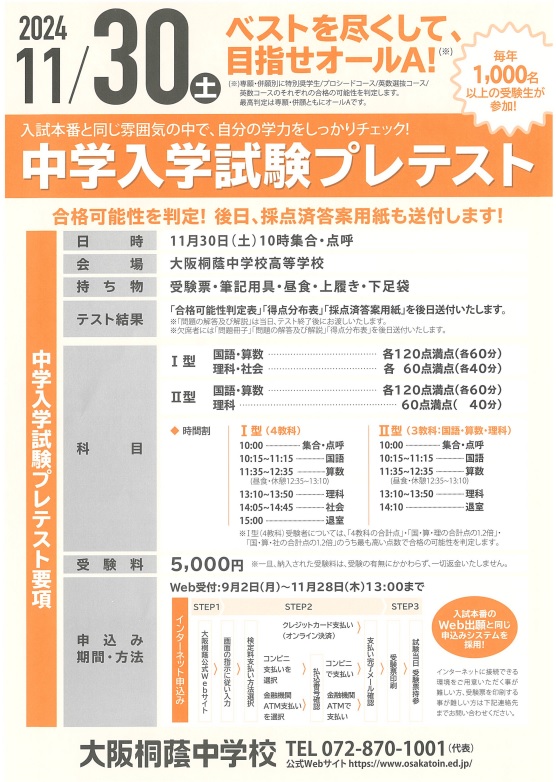

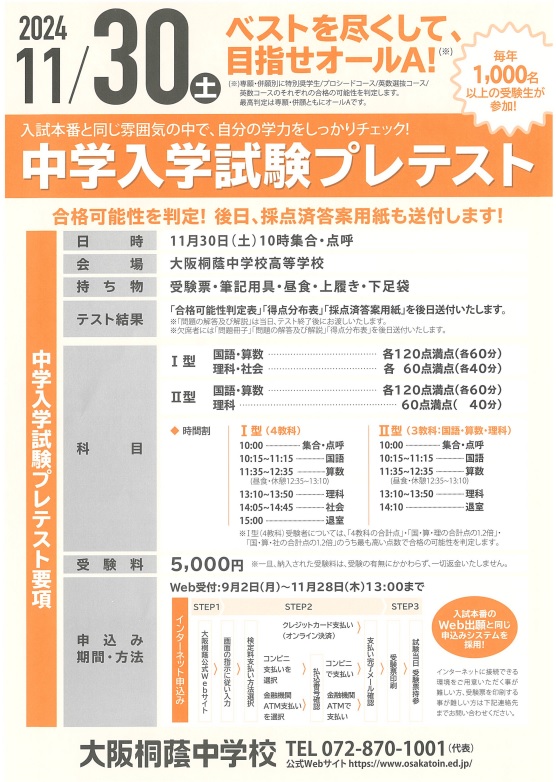

毎年多くの受験生を集めている大阪桐蔭中学校のプレテストが今週末に迫ってきました。早い時期に開催されるプレテストを受験して、学習課題を見つけるのも大切ですが、本番が近づいた今、受験勉強の仕上がり具合を確認してみてはいかがでしょうか。本番さながらの緊張感も味わってみましょう。

11月28日(木)が申し込み締め切りとなっています。Web経由でお申し込みください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2024年11月26日

11月25日付の日本教育新聞の3面に『大学教員ら、「情報Ⅰ」導入に反対署名 共通テストで文科省へ提出』との記事が掲載されていました。記事によりますと『入試改革を考える会』は『教育体制の違いによる地域間格差を生む恐れがある』との理由で『現時点で大学入学共通テストに採用することは拙速であるなどと訴えた。』とのことです。それはそれでごもっともなのですが、大学入学共通テスト実施まで2か月を切った今の時点で大学入学共通テストの科目が無くなるはずもなく、大学ごとの利用方法や配点の変更も考えにくいので、この署名提出は何の影響も無いと思います。(『』内は新聞記事からの引用)

この「入試改革を考える会」は都立高校入試のスピーキング導入反対など、大学入試に限らず、精力的に入試に対する意見を発信している団体ですが、今回のこれはちょっと遅すぎたようです。高校3年生の皆さん、今まで通りがんばりましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2024年11月25日

先週お伝えした内容に関して、検算をしていたところ、あることに気がついてしまいました。

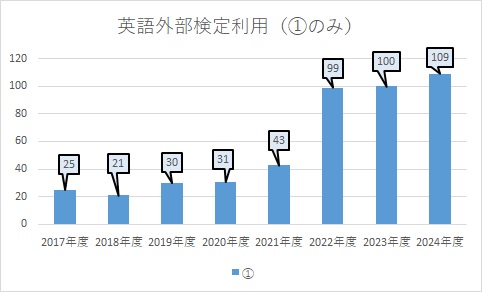

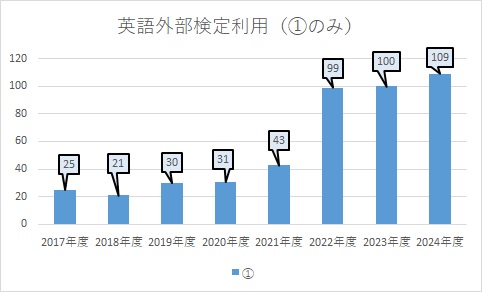

この英語外部検定利用というのは3種類の検定に関し、①~③の3段階の資格が与えられるという制度ですが、①の人数が増えていることに気がつきました。

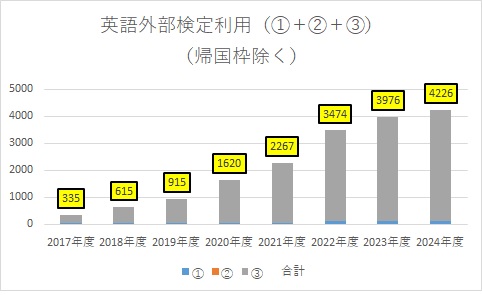

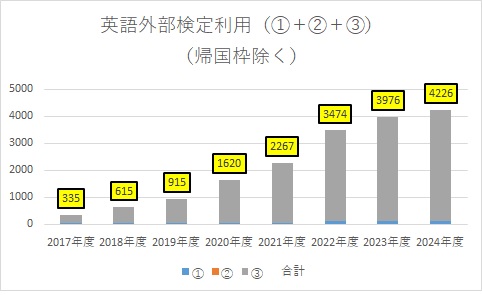

①~③の合計数はご覧の通りですが、

①だけ取り出してみると・・・

(変化がわかりやすいように目盛りを変えています)ご覧のようにコロナ禍が明けた2022年度から急増しています。今年は109名に満点がもれなくプレゼントされたわけです。2024年度入試では、この109名のうち、91名が文理学科の10校(TOP10高)を受験しています。

因みに北野高校では40名の受験生が①の資格を得ています。資格③と①の違いは読み替え率で20%、素点では18点になりますが、配点がI型(内申:当日=3:7)の高校では当日の点数を1.4倍するルールですから25.2点増えることになります。900点満点の25.2点というのは100点満点に換算すると2.8点。まあこの点数を大きいと見るか、誤差の範囲内と見るかは個人の感覚によると思いますので、英検準1級レベルは必須だ、とは言えないと思います。但し、合否ラインでこのアドバンテージが影響する事もあると思いますので、早めに③の資格を得た中学生は①に挑戦してみても良いのではないでしょうか。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年11月22日

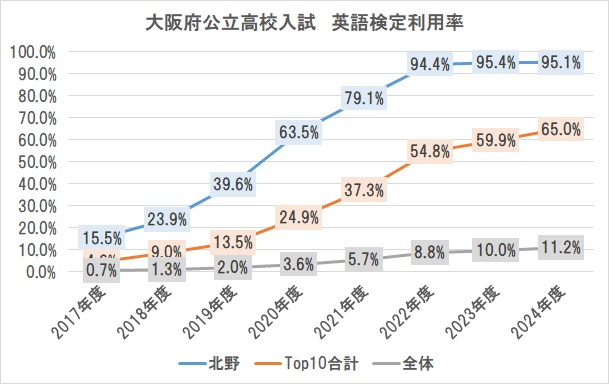

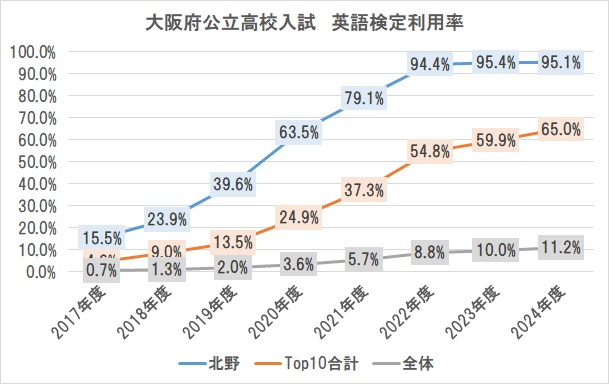

おととい、大阪府の公立高校入試の英語外部検定利用についてお伝えしましたが、利用者数が伸びているのはわかるが、その割合はどの程度?との質問をいただきましたので、まとめてみました。ここでの「利用率」の分母は受験者数ではなく、出願者数です。

この制度が導入された2017年度入試からをグラフ化しました。

ご覧のように、この制度が導入された2017年には利用率は0.7%程度でしたが、年々増加し、2024年度には11.2%と10倍以上の伸びになっています。

また、入試ではC問題を課すTop10高では利用するメリットも大きいため、最初の4.6%(ちょっと重なって数字が見にくくてすみません)から大きく増加し、2024年度入試では65%が利用しました。最もこの割合が高い北野高校ではもはや使っていない受験生が20人に一人しかいない状況となっています。

どうです?中1、2の皆さん、英検を受けたくなってきたでしょ?

対策については各教室にお問い合わせください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2024年11月21日

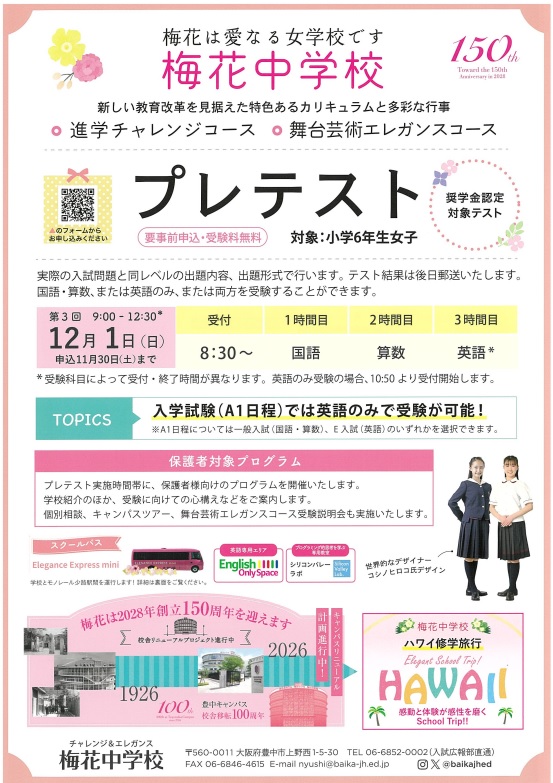

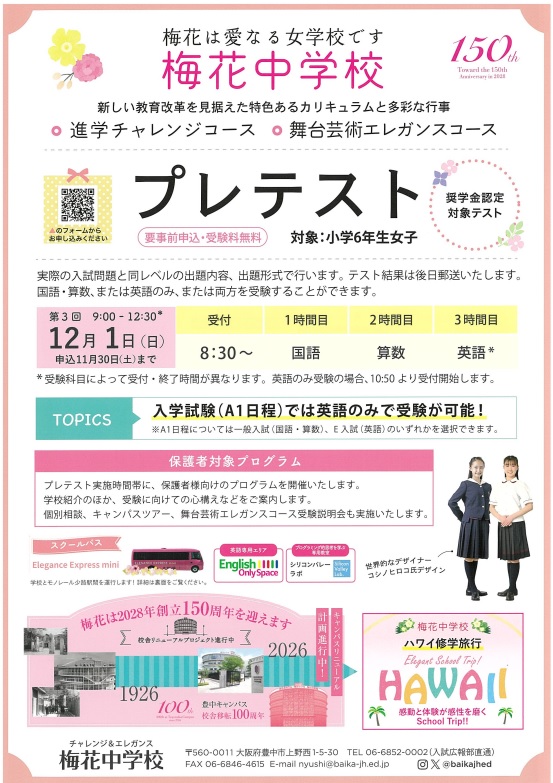

急に寒くなってきましたが、気がつけばそろそろ12月、いよいよ本番に向けての追い込みの時期となってきました。2年後に150周年を迎える梅花中学校からプレテストの案内をいただきました。

3教科のプレテストですが、本番では英語のみの受験も可能となっています。

プレテストと併せて個別相談なども実施されますので、是非ご家族ご一緒にお出かけください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2024年11月20日

そろそろ今年度第2回目の英検の結果発表が行われますが、大阪府ではこの結果が公立高校入試に利用できるという制度があります。第3回目は結果発表が公立出願後となりますので、これが最後のチャンスとなります。

IELTSなど他の検定も利用できますが、まあ一番多いのが英検ですので、英検を例にして説明しますと、英検2級だと当日の得点80%、大阪府の英語は90点満点ですので72点が、準1級だと100%、つまり満点の90点が保証されるという制度です。

当日の英語のテストでこの保証点数以上を取った人を「到達者」と呼び、その高い方の点数がその人の点数になるのですが、100%保証になると、自動的に到達できなくなります。

さて、今年の到達者の割合は15.0%と昨年の半分に落ち込んでいます。2024年度の英語の試験問題が難しかったのが最大の原因ですが、例えば北野高校出願者406人のうち、40名が英検準1級(またはそれ相当の他の検定)を持っているため、彼らは自動的に到達者になれなかったと考えられます。因みにその40人を含む検定所持者は388名、割合で95.6%ですので、上位校受験を考えている受験生にとって英語の検定取得は必須だといえるでしょう。中2以下の学年の皆さん、第3回目の出願が既に始まっていますので、忘れずに申し込んでおきましょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |