2017年9月26日

今週末から奈良の帝塚山中学校の入試説明会が始まります。

男子と女子が別の教室で授業を受けるけど、放課後は一緒、という別学と共学の良い所取りをしたような帝塚山中学校・高等学校は近鉄の学園前の駅から地上を通らずに到着できる、安全、安心な学校です。中学入試は昨年より難易度が少し上がるといううわさもありますが、この説明会で思い切ってぶっちゃけてくれるかもしれません。高校入試も大阪と別日程ですので受験が可能なこの私立、是非一度説明を聞いてみましょう。

(クリックするとPDFが開きます)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年9月25日

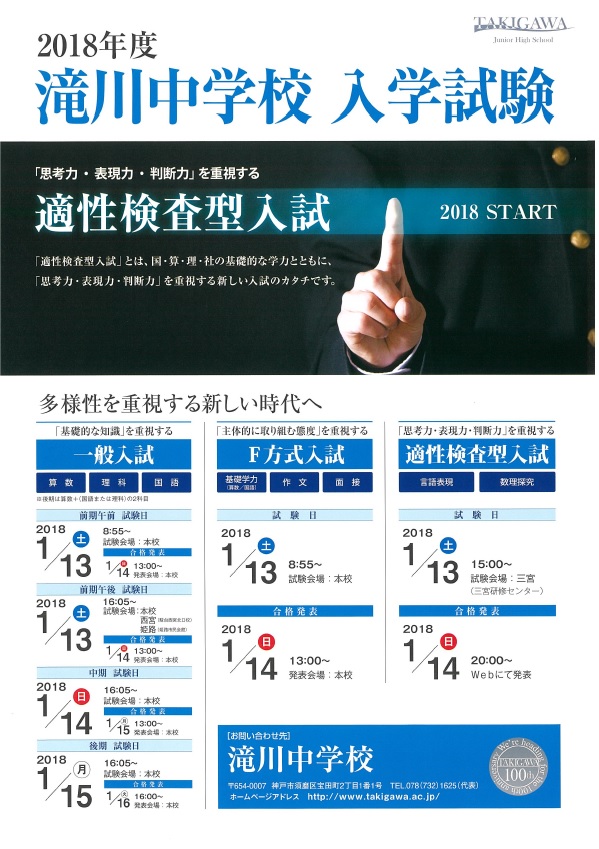

地下鉄なのに、地上部分があるどころか新幹線のさらに上を走っているところもあるので知られている神戸市営地下鉄山手線は、「山手」と言いつつ、長田と板宿の間は山陽電鉄より海側を走っているという点でも妙な路線です。それはさておき、この路線と山陽電鉄の地下交差部の板宿駅から徒歩5分の所に「滝川中学校・高等学校」という男子校があります。全国大会に出場のソフトボール部、近畿大会に出場の水泳部、アーチェリー部、陸上競技部、卓球部など、スポーツも盛んなのですが、最近改装された理科棟があり、理数の教員も多いなど、教育環境も整っています。京大・阪大、各2名ずつ、神戸大4名などその教育効果も合格実績に表れてきています。

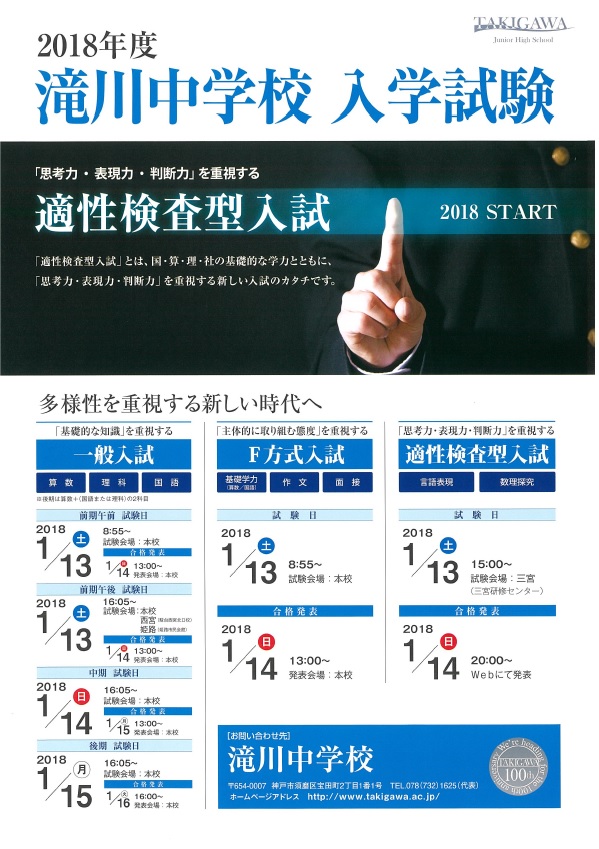

その滝川中学校では、次の入試から「適性検査型入試」を導入します。適性検査とは国立大学教育学部の付属校や、公立の中高一貫校でよく行われている科目が合体した(国語と社会の融合など)記述で答えるテストですが、学校にとっては問題を作るのも、採点するのも大変な労力を必要となります。この夏休みには一般入試の問題4通り(4日程あるため)に加えて基礎学力テスト、適性検査型テストの2通りを作ったために、多くの教員がそれに関わったとのことです。説明会ではそれらのテストの見本も示されるかもしれませんので、中学受験を考える方は説明会にぜひ参加してみましょう。

滝川中学校 18入試日程&説明会日程

滝川中学校 18入試日程&説明会日程

(クリックするとPDFが開きます)

適性検査型の問題は受験生にとっても要約する力や、自分の意見を表明し、文章で表現する力が要求されるため、教科型(算数、国語などが別々)のテストと準備の方法が異なります。個別指導学院フリーステップではそのお手伝いができますので、今まだ塾に通っていない受験生の方は、お近くのフリーステップにお問い合わせください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2017年9月22日

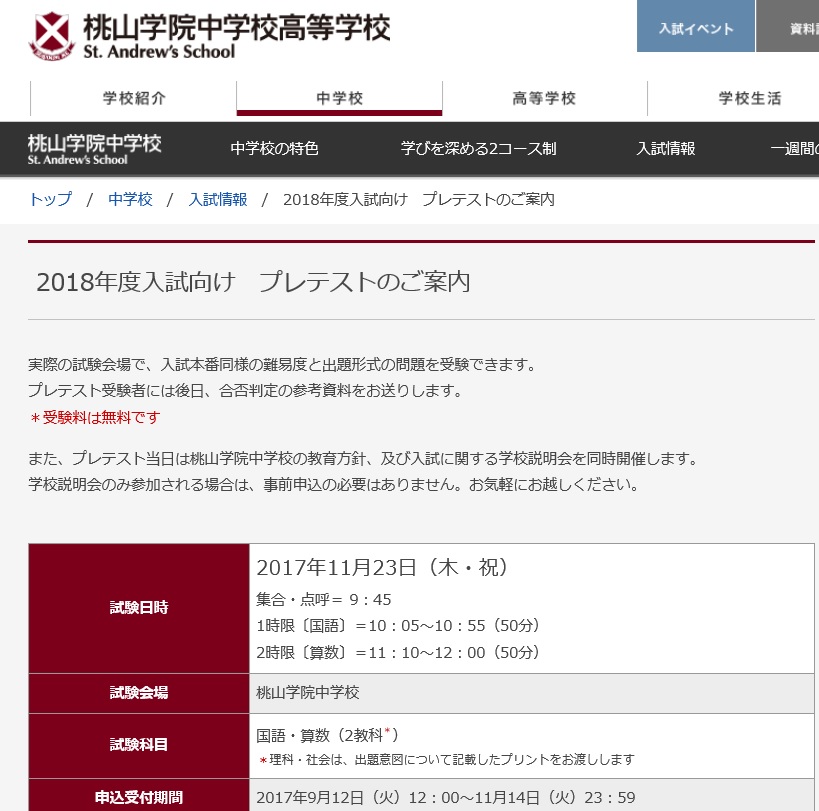

近畿圏の私立中学校で「Web出願」を導入する学校が増えてきました。今年も京都府の学校で一気に導入が進み、近畿圏全体では半分近い中学校が採用しています。紙の願書に緊張しながら氏名や住所を記入するという心配がなくなった反面、パソコンやスマートフォンに慣れていない為にストレスに感じる方もいらっしゃるでしょう。

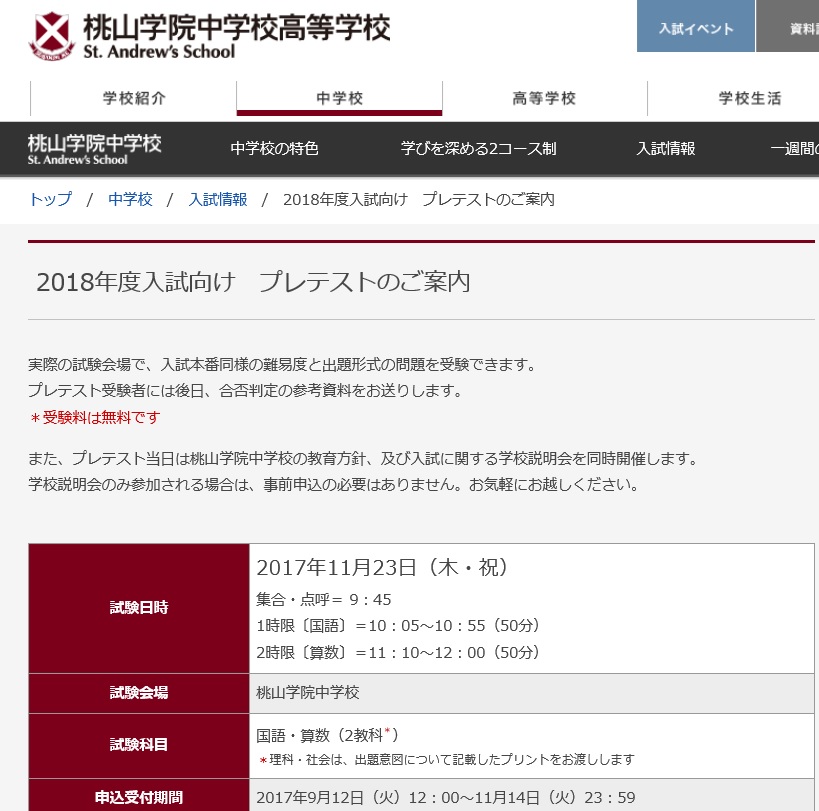

(桃山学院中学校 ホームページより)

大阪市阿倍野区の桃山学院中学校はプレテストでも本番さながらの出願方式を採用しています。受験料の払い込みこそ必要ありませんが、写真のアップロードや申し込みをした後、自宅で「受験票」をプリントアウトして持ってくるというのも本番さながらです。

既に学校のホームページ上では申し込みが始まっています。制服もおしゃれで自由な校風が自慢のこの学校を見に行くつもりでプレテストを受験してみてはいかがでしょうか。

因みに昨年のこの学校の合格者のうち、90%以上がプレテストを受験したのだそうです。まだ受験準備が進んでいないので自信がないという方も、プレテストの結果から、何を勉強すれば良いのかを判断すれば良いので、ひとまず受けてみましょう。まずはWeb申し込みをどうぞ。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2017年9月21日

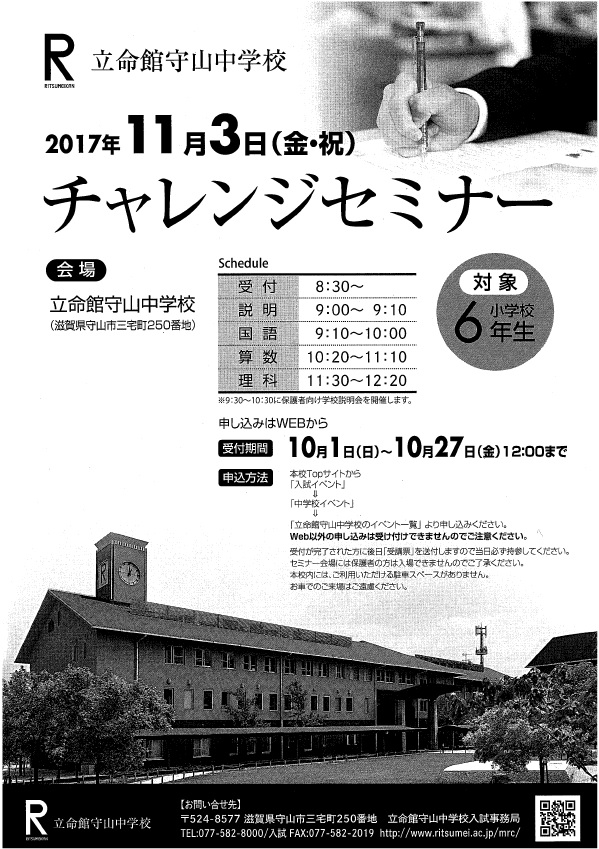

昨年10周年を迎えた立命館守山中学校のお話です。最近、私立大学が公立に衣替えしている話をよく聞きますが、ここは守山市立守山女子高等学校という公立の学校が立命館に移管、共学の私立高校となり、次の年に中学を開設したという珍しい経緯で誕生した学校です。

その中学校開校に合わせて建築された新校舎は、広々として緑の多い校地に洋風の建物が並んでいる、まるで外国に来たかのようなおしゃれな景観を作り出しています。

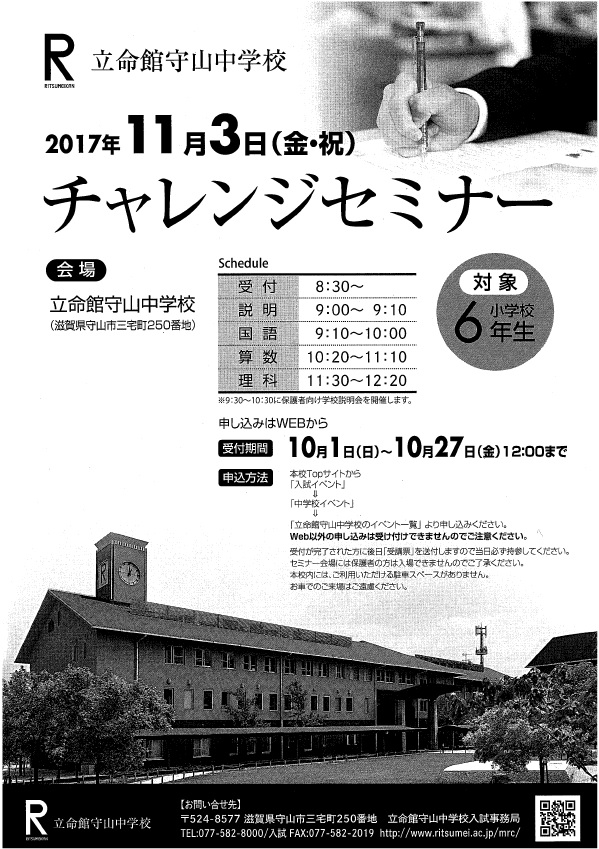

(すみません、白黒のデータしかありませんでした。カラーのものが手に入ったら貼り換えます・・・。)

この学校の「チャレンジセミナー」と呼ばれるプレテストが11月3日に行われます。プレテストは入試本番の環境で同じような傾向と分量のテストを受けることができるという、受験生にとっては安心のイベントですので、立命館守山中学校受験を考えている小学校6年生は参加してみるといいでしょう。

Web申し込みでの受付となっています。詳しくは学校のホームページをご覧ください。

(クリックするとPDFが開きます)

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2017年9月20日

9月19日(火)神戸三宮の「こくさいホール」で「親和学園130年記念式典」が行われました。親和中学校・親和女子高等学校の全生徒と数百人の来賓が2000名規模のホールに集合しています。

理事長先生や来賓のあいさつと式は進行していきましたが、校長先生の、これから親和は変わりますという説明の中で、生徒モデル2名が新しいデザインの制服を着て登場。この日が初めてのお披露目となるらしく、客席の生徒たちもざわざわ・・・。なかなかおしゃれな制服になるようです。

その後、あの世界的名指揮者、佐渡裕氏による中高生の器楽部(昨年ドイツへの演奏旅行にも行った実力派オーケストラ)、合唱部、ギター部、音楽選択生、大学生、同窓生合唱団、などによる混成チームへの音楽クリニック(公開レッスン)が行われました。エルガーの「威風堂々」の1番を合唱付きに編曲したものと、ヘンデルのメサイヤより「ハレルヤコーラス」の2曲のレッスンでしたが、短時間の練習にもかかわらず、驚くほど表情豊かな音が出せるようになりました。佐渡氏もすごいですけど、皆さんの能力・吸収力の高さにも驚きです。

最後に兵庫芸術文化センター管弦楽団によるドボルザーク『新世界より』(+アンコールでモーツァルトの「フィガロの結婚」序曲)を佐渡裕氏の味付けの素晴らしい演奏を聞かせていただきました。

今日を一つの区切りとしてさらに発展しようという記念日にふさわしい素晴らしい式典でした。

中学受験をお考えの女子の皆さん、このような伝統ある女子校も一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

(クリックするとPDFが開きます)

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2017年9月19日

大阪市生野区の大阪偕星学園はかつて「此花学院」という実業色の強い学校でしたが、4年前に校名変更をし、進学校としての実績も追い求めようという学校に変わりました。

今回の説明会はホテルアウィーナ大阪で開催されました。多くの学習塾関係者が集まっています。野球部が2年前の夏の甲子園に出場しましたが、その効果もあるのでしょうか、知名度は2年ほど前から高まったように思えます。

校長先生のご挨拶から始まり、各コースの先生方の説明を頂きましたが、時々生徒たちの様子を短い動画で紹介するなど、手間の入ったプレゼンテーションで非常にわかりやすかったです。大学進学実績の向上が印象的でした。入試広報の先生からはこの10年間で生徒数が倍増しているグラフや受験者数が増加しているグラフを見せていただき、人気が高まっていることが印象付けられました。

最後に運動部の生徒たちが壇上に上がり、部活動の戦績について説明してくれました。とても元気に、話す内容もほとんどメモを見ることも無く堂々としたものでした。今では女子の人数も増え、硬式野球部だけでなく、女子サッカーやソフトボールなど女子の部活も強くなっているようです。

10月22日、11月11日にはオープンスクールが開催されるようです。スポーツも勉強もさらに実績を伸ばし、充実した学校への変化を続ける学校を、確かめてみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年9月15日

先週末には文化祭をやっていた高校が多かったのですが、その一つ、大阪府立大手前高校に行ってきました。

さすが大阪城の正面の伝統ある学校、石碑などもありますが、その反対側の楽しそうな中庭です。案外建物が多いです。

鉄道研究部 進学校は鉄道研究部が盛んなところが多いです。

音楽室でのステージ こういうアコースティックのデュオとか珍しいですね。しかも結構お上手。この後、男子生徒のギターソロもありましたが、高校生としては驚くほど多彩な技術で観客を唸らせていました。

その他さまざまな展示や実験コーナーがあって面白かったのですが、国際交流に関する展示が圧巻でした。この学校では在学中に、希望者は全員、何らかの海外研修に参加できるようにしているそうで、公立高校としては相当力が入っているようです。この学校も来年度から、1学年全員が文理学科になりますが、課題研究などの計画がすでに出来上がっているようです。詳しくは18日の開成進学フェアで校長先生からお伺いするとしましょう。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2017年9月14日

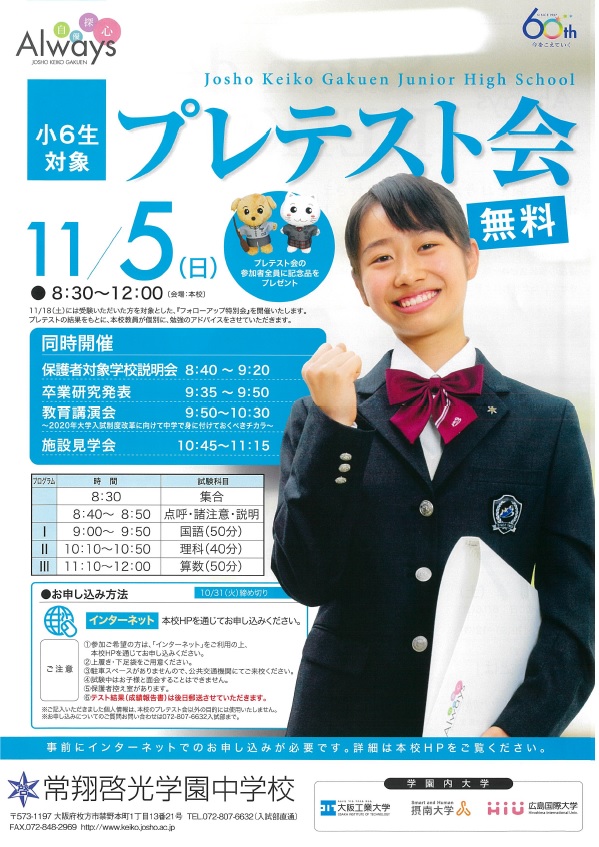

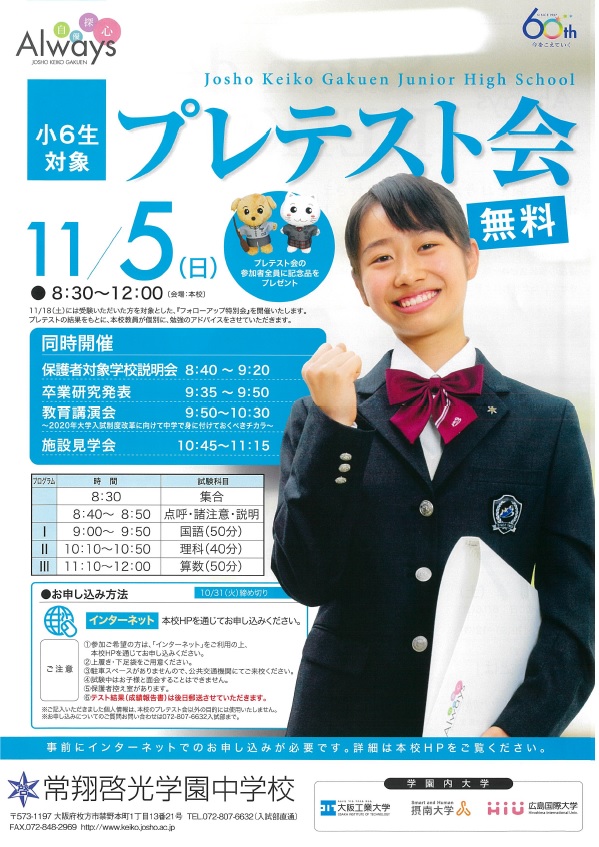

中学入試をお考えの小6の皆さんへ、いよいよプレテストのシーズンが迫ってきました。

プレテストというものは小学校が休みの土曜・日曜・祝日に行われますので、同じ日にいくつもの学校が重なるケースもあります。常翔啓光のプレテストが行われる11月5日も、同校以外に

上宮学園・大阪学芸高等学校附属・大阪青凌・金光八尾・京都共栄・龍谷大学附属平安

と全部で7校のプレテストが予定されています。(ちなみに11月11日は近畿圏で17校も重なっています。)常翔啓光では保護者向けの説明会や教育講演会も同時に行われていますので、生徒と一緒に出掛けて、一緒に帰る事ができます。しかもお土産付きという気配りまで・・・。というわけで、枚方方面の中学生はこちらのプレテストを考えてみてはいかがでしょうか。

(クリックするとPDFが開きます)

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2017年9月13日

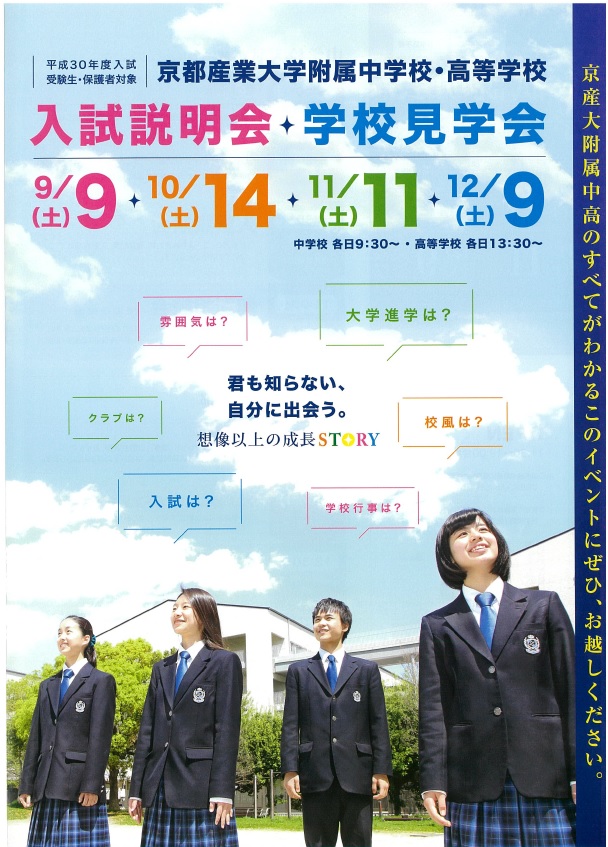

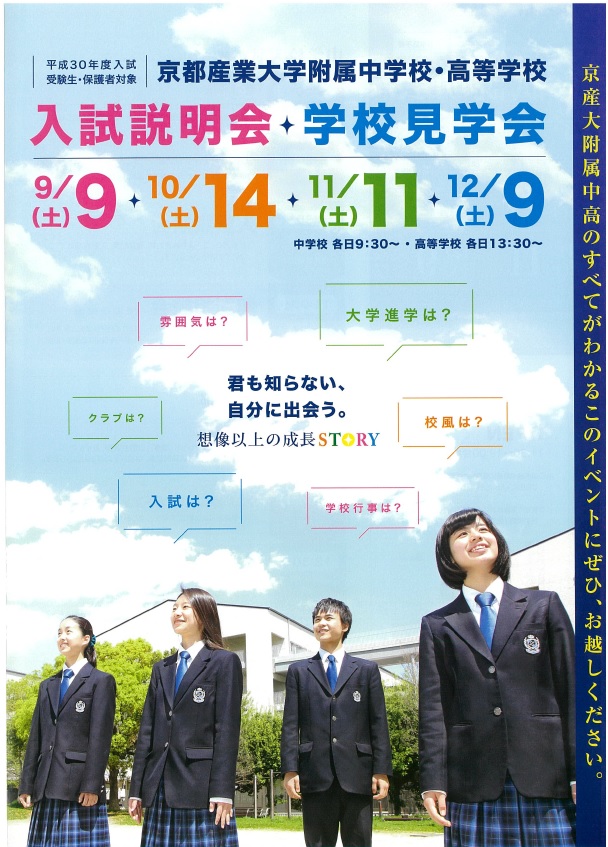

京都御所の北、同志社大学の近くの相国寺の緑の中に「成安女子高等学校」がありました。短期大学も併設されており、バレーボールが強く、美術系のコースもあるなど存在感のある学校でしたが、10年前、京都産業大学がその学校を引き継ぎ、「京都産業大学附属中学校・高等学校」と校名も変更したのは驚きでした。今では下京区、丹波口駅の近くの旧専売公社(現JT)跡地に校地も移転し、近代的な校舎には往時の面影はなくなりましたが、その名の通り京都産業大学への内部進学をすることが可能であるとともに、50名以上の国公立への合格者が出るなど、他の大学受験にも力を入れていることで知られている学校です。

(ちなみに相国寺の中の跡地は現在、京都府立鴨沂高校の建て替えのための仮校舎として使われています。)今回はこの学校の入試説明会を紹介します。

(クリックするとPDFが開きます)

直前に決まることの多かった学校見学会ですが、今では年度の初めから企画されて、告知していただける学校が増えてきました。もちろんこの学校もその一つなのですが、こちらでは出入り自由ではなく、説明会と校内見学、クラブ紹介などを、午前と午後、中学と高校と組み合わせたツアー形式のイベントにしています。詳しくは添付のファイルをご覧ください。予約不要とのことですので、気軽に参加できますね。

中学と高校のつなぎ目の時間帯は食堂の利用もできるようです。高校入試の方は、早めに行って利用してみてはいかがでしょうか。結構美味しいそうですよ。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2017年9月12日

以前、このセッションで紹介した鹿児島県立楠隼(なんしゅん)中学校は全国的も珍しい公立で全寮制の学校でしたが、私立中学校では寮を併設している学校がいくつもあります。

医学部進学でランキングの高い鹿児島のラ・サール中、長崎の青雲中、愛媛の愛光中、岡山の岡山白陵中、北海道の北嶺中、函館ラ・サール中などが寮を併設している学校として挙げられますが、いずれも地方に立地しています。通学の必要が無いので、地方で広々とした良い学習環境で学習できます。しかし、親御さんは何かあった時に駆け付けるのは大変です。

(クリックするとPDFが開きます)

埼玉県の秀明中学校は首都圏にありながら「全寮制」という学校です。中学入試の難易度は難関というわけではありませんが、医学部進学を目指したコースがあるなど、進学には力を入れているようです。首都圏にお住いの方は、全寮制なので、安心して学校に任せることができます。夜までみんなで勉強してくれることでしょう。また何かあっても東京駅から1時間ほどで駆けつけることが可能です。また週末ごとの帰宅もできますね。

というわけで、その学校の学校説明会の1回目は終わってしまいましたが、11月には2回目がありますので、いかがでしょうか。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 首都圏 |