2016年10月24日

大阪城公園の南には文教地区が広がっています。そのど真ん中にある大阪女学院中学校・高等学校の説明会に行ってきました。学校内の「礼拝堂」(“Hail Chapel”)が会場です。

65年前に建てられたこのチャペル、全校生徒が集まる毎朝の礼拝に使われていますが、まったく傷んでいるところがありません。御覧のように外観も含めて古さを感じさせません。

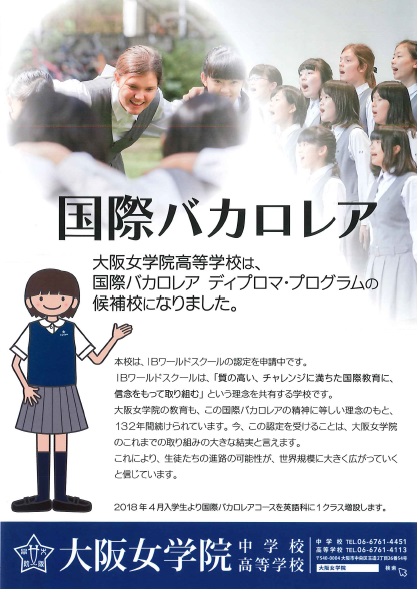

説明会が始まりました。校長先生から、「キリスト教教育」「女子教育」「国際理解教育」の3本柱についての説明をしていただきました。1884年(132年前!)の設立以来、この教育方針はぶれていないそうです。それでは今後も特にコースもシステムも変えずにこのまま続けます、という話になるのかと思えば違います。大きな改革が2点発表されました。

①英語科に「国際バカロレア」を取り入れます。

「日本語ディプロマ」というシステムでの採用とのことですが、高校英語科の中に設置される「国際バカロレアコース」に属する生徒は高2・高3の2年間、このプログラムで学び、全員ディプロマ取得を目標とするそうです。

学校教育法第1条に規定されている学校で、このコースを設置しているのは全国で15校しかなく、近畿圏では京都府の立命館宇治高校しかありません。つまり、大阪府で初の認定校となる見込みです。(今年度は国際バカロレアディプロマプログラム候補校として認定されたという段階です。)認定されれば、世界の大学を受験する資格が得られる高校ということで、注目されることでしょう。

(今のところ2018年4月入学生より設置される予定だそうです。)

②理系のコースを強化します。

英語教育で定評のあるこの学校、少人数でネイティブスピーカーの先生とコミュニケーションを取る授業が行われており、その英語教育力の高さもあって、京大1名、大阪大8名、神戸大4名、関関同立234名(2016年度)といった合格実績を出しています。国際理解、英語教育から文系のイメージが強かったこの学校ですが、一方で実は医学部医学科に3名、歯学部にも5名、薬学部に至っては44名も合格者を出すなど難関理系分野に進学する生徒も数多くいます。そこで、次の入試から高校で理系を2つのコースに分けて募集し、効果的なカリキュラムを提供することにしたそうです。

建物も含めて古いものを大切にする、伝統を守るという姿勢を大切にしながら、実はコンピュータールームの設置は当然として、普通教室には全て電子黒板が装備されています。国語の新たな教材の導入も行うそうです。先の2つも含め、精力的な改革によって、さらに効率的な教育活動が行われることでしょう。

さて、説明会が終わった時間、ちょうどお昼休みです。都会の真ん中にありながら、広さに余裕のある校地には緑がいっぱいです。屋外のベンチでお弁当を食べたり、ギターの練習をしたりと日常の学校生活を楽しんでいる生徒さんたちの姿を見ることもできたのでした。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年10月21日

前回(龍谷大学付属平安高等学校・中学校について(データ分析編))

龍谷大学付属平安高等学校・中学校は部活動も盛んです。高校野球(男子硬式)では、春40回、夏33回の計73回で、全国最多出場の記録を持っています。今までに衣笠祥雄・桧山進次郎など60人以上のプロ野球の名選手を生み出しています。

卓球は男女とも近畿大会常連、ゴルフ、チアダンス、フェンシング、バトミントン(男女とも)も全国レベルです。吹奏楽部はマーチングの部門で関西大会レベルですし、競技かるたでは全国大会2位と様々な分野で活躍しています。

ここで終わらないのがこの学校です。まず、部活も生徒の能力向上のための「アクティブ・ラーニング」の一つとして位置付けており、好きなときに好きなことをさせるという生徒任せの部活にならないような運営がなされています。また、部活ごとの進学率も明らかにしており、部活をしていたら勉強ができないので大学に行けないのでは?という不安を見事に打ち消してくれます。実際に昨年度でも大学進学率が100%や90%を超える部活が大半を占めていました。

英語教育も先進的です。中学1年から毎年段階的にペアプレゼンテーションや英語劇などを発表する場を作り、それに向けて英語を話す力を反復的に練習していきます。中学3年ではディベート(論議)ができる英語力まで育成していきます。

科学教育振興助成を利用し、京都市の水族館・動物園・植物園、龍谷大学農学部の演習林などを舞台にした研究活動も行っています。観察や体験を通して、自然や環境に取り組んでいます。

作文コンクールやポスターコンクールなどにも積極的に参加しています。さまざまな外部のコンテストを利用することで生徒のモチベーションを高める工夫をしています。

このように、部活も含めて生徒の生活全体の質を高め、効率を高め、生徒の力を引き出す工夫がなされていると感じました。

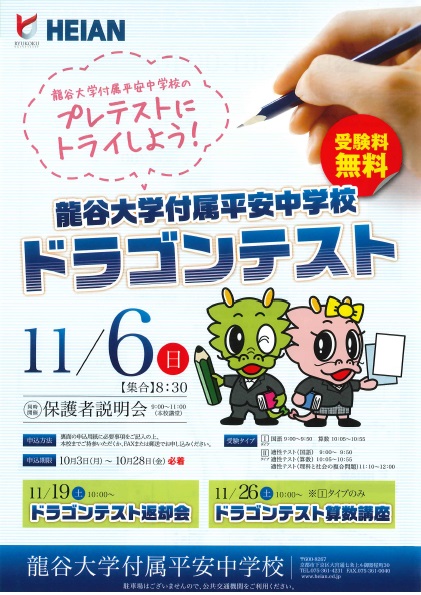

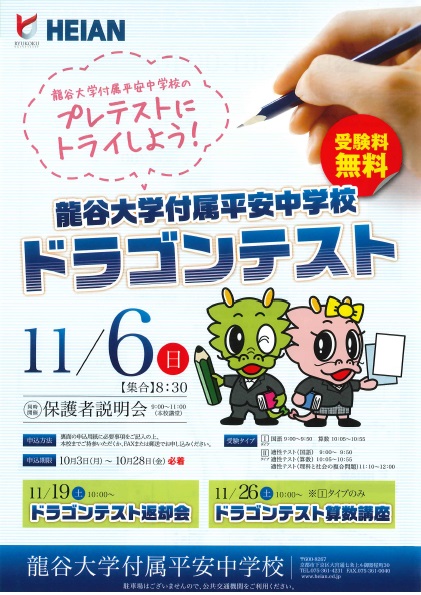

この学校に興味を持った小学生・中学生は、一度説明会に参加してみてはいかがでしょうか。「ドラゴンテスト」(プレテスト)やオープンキャンパス・「イブニング相談会」(夕方に行われる説明会)などの説明会日程や申し込み方法は学校のホームページでご確認ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年10月20日

中学入試プレテストについての記事にもプレテストの受験者が多いと紹介した「龍谷大学付属平安高等学校・中学校」をもう少し詳しく見てみましょう。

この学校は浄土真宗西本願寺派の寺院の子弟を教育するための学校をルーツに持つ140年の歴史がある伝統校です。元は男子校でしたが、2003年から共学化、3コース制にし、2008年からは「平安中学校・高等学校」という校名を現校名に変え、龍谷大学との連携が強化されます。その後、校地拡張や設備のリニューアル、大学進学校としての改革が進められました。2015年には法人としても龍谷大学と合併し、名実ともに「龍谷大学付属」となりました。

まず、この学校のすごいところは情報発信力です。

生徒の学びの様子に関しては、コースごとの男女の人数はもちろん、年間行事予定から学年・コース別の教育課程、部活加入人数(各学年男女別)、入学者の出身小学校、中学校別人数、大学合格も150校以上の大学の過去5年間の合格者数を一覧にするなど、もはや質問の余地がないほどの膨大なデータが示されています。図書館の蔵書数まで公表されています。

このデータ収集・分析は教務活動に生かされています。数学の習熟度別授業の効果測定や、年間読書冊数や英検取得状況などの数値と学力の伸びとの関係を見るなど、今までは一部の先生が職人芸として行っていたものを、学校全体の取り組みとして共有化することで、今の生徒の能力を最大限に引き出す教育活動に応用されています。その結果、大学合格者数も昨年度は京都大学をはじめとする国公立大に40名合格、関関同立早慶上理90名、これに龍谷の307名を含む産近甲龍+GMARCHは377名、関西8大学合計で467名と、高校入試ではワンランク上のレベルの公立高校をも圧倒する実績をたたき出しています。(続く)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年10月19日

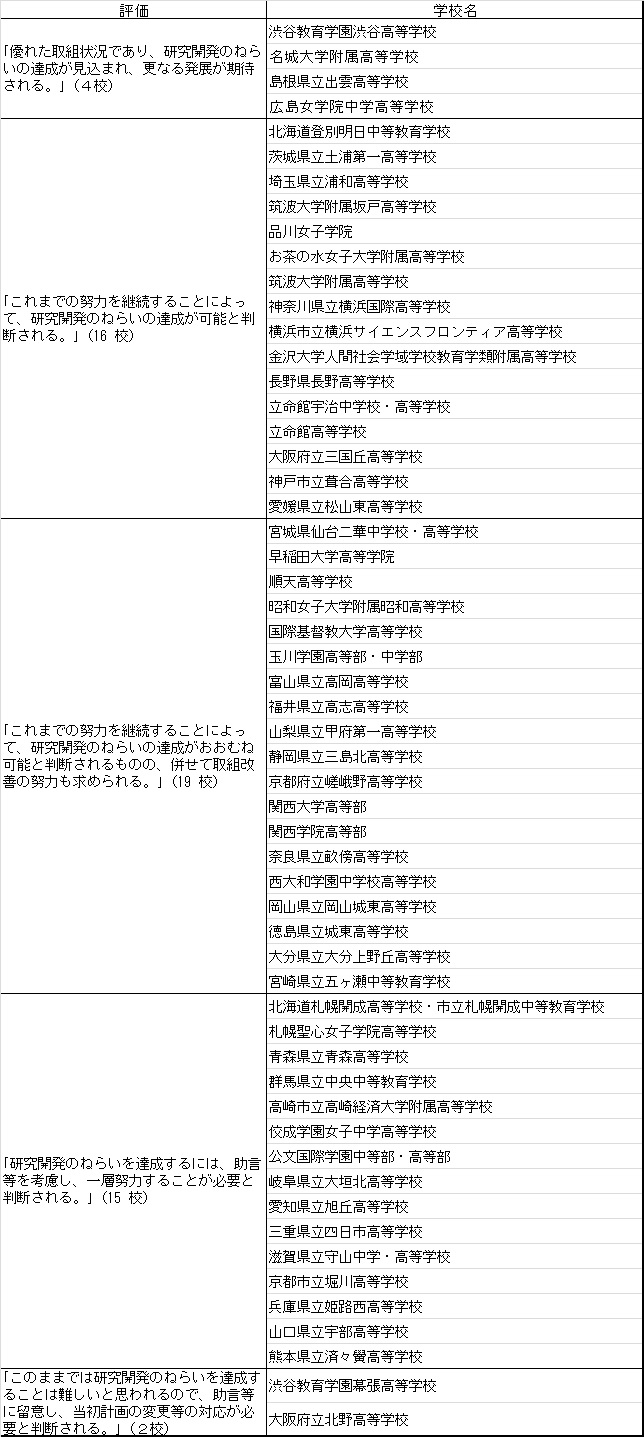

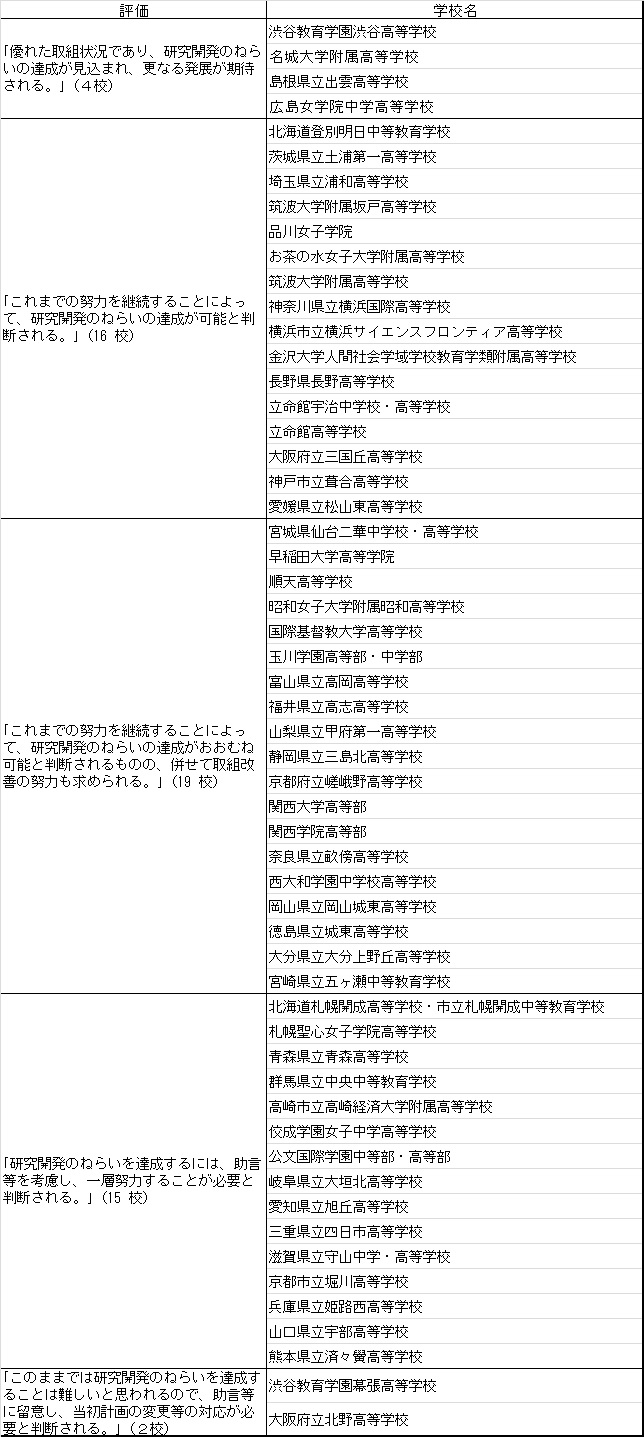

文部科学省は、語学力やコミニュケーション力などに優れた人材育成を進める高校『スーパーグローバルハイスクール(SGH)』の取り組みについて初の中間評価を公表しました。4校が最高評価を受けた一方、2校は計画見直しなどの対応が必要とされました。

事業がスタートした2014年度にSGHに認定された56校(国立4校、公立34校、私立18校)の最初の2年間の取り組みを、同省の有識者が6段階で評価しました。指定期間は5年間で14年度に最大1600万円、15年度は1200万円が助成されています。

最高の「優れた取り組み」の評価は、東京都の渋谷教育学園渋谷高校、愛知県の名城大付属高校、島根県の県立出雲高校、広島県の広島女学院中高校の4校が受けました。

このうち、出雲高校は、日本の文化の海外発信、商店街活性化などの課題研究を生徒がグループで行っており、教材開発や地域との連携などが「地方の県立高の取り組みとして高く評価できる」「意欲的な取り組みが随所に見られる」などと評価。名城大付属高校は、中小企業の国際化などの課題学習の前後に生徒にアンケート調査を行う評価法などが「全国に発信すべき取り組み」などと評価されました。

一方、6段階中5番目の評価で、計画変更の対応を迫られたのは、千葉県の渋谷教育学園幕張高校と大阪府の府立北野高校。渋谷教育学園幕張高校は、「食」の研究を通した交渉っ力育成などに取り組んだが、「育てたい能力が明確でない」などと指摘され、課題研究や海外研修を行う北野高校は、「生徒の成長の検証が不十分」などの指摘を受けました。両校は「今後、改善を図りたい」と話しているそうです。

SGHの指定は、毎年行われ、16年度までに計123校が指定されています。(読売新聞より)

(文科省HPより編集)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年10月18日

私立中学校のプレテストが本格化してきました。

前回に引き続き、10月後半から11月上旬に実施を予定している学校名を挙げておきます。

御覧のように、昨年同時期開催のもので、参加人数がわかっている学校名には色を付けています。昨年は龍谷大学付属平安中学校が900名以上の参加者を集めています。

※学校名を赤文字表示しているところは昨年同時期にプレテストを実施していなかった学校です。

学校によってはプレテストの結果と実際の入試結果の相関を公表している学校もあります。そのうちの1校、11月3日と5日にプレテストを実施する「常翔学園」は、プレテストの成績をS,A,B,C+とCという5段階で判定していますが、昨年度の入試ではS,A,Bのランクに入っていた受験生は、当日も見事全員合格を勝ち取ったそうです。特にこの学校のプレテストは傾向や難易度が本番に極めて近い試験だといえるでしょう。また、C+やCとランク付けされた生徒もここから巻き返しを図り、多くが合格したとのことです。プレテストで課題がはっきりしたために対策がし易かったということでしょうか。特にこの学校は希望者には結果が手渡しされますので、そこでのアドバイスが有効だったのかもしれません。まだ受験準備ができていないのでプレテストは受験したくないという方もいるかもしれませんが、プレテストによって合格の可能性を大きく上げることができますので、まずは受験してみましょう。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2016年10月17日

大学の入試方法には大きく分けて、主に学力試験で判定される「一般入試」とそれ以外の力を評価される「推薦・AO入試」の2通りあります。推薦入試には、高校ごとに人数が割り当てられる「指定校推薦」と受験生が各自応募する「公募制推薦」、「AO入試」に分けられます。私立大の場合、指定校推薦は高校内での選考に通れば、実質合格することができますが、公募制推薦の場合は出願条件として評定の基準などがあります。そのうえで科目は一般入試より少ないケースが一般的ですが、学力試験が課されます。また、国公立の場合は大学入試センター試験を課す大学が多くなっています。「AO入試」は志望理由や学業以外の活動歴などが評価の対象とされるものもあります。

今では一般入試で入学する学生よりも推薦で入学する学生の方が多い私立大学も増えてきました。

東京大学や京都大学も推薦入試を昨年度より取り入れたというのがニュースになりましたが、国公立大学で推薦入試を早くから取り入れているのは東北大学です。今春からさらに定員が大きくなっています。広島大学医学部では、博士課程進学を条件とした、つまり研究医になることを考えている受験生向けの推薦入試を実施します。大阪大学も後期入試廃止に合わせて、「世界適塾入試」という、センター試験で2倍まで絞り、あとは小論文と面接という入試を実施します。

私立大学の公募制推薦出願資格の評定平均についてです。

近畿圏で最も基準が厳しいのは同志社大理工学部。評定4.3以上なければ出願もできません。多くの大学は4.0以上、関西では同志社大の法学部、文学部(英米)、関西大商学部などが挙げられます。3.8は龍谷大など多くの大学が採用しているラインです。

逆にラインを設けていない大学もあります。つまり誰でも出願できるということになりますが、学力試験は行われますので、早い時期の一般入試として、併願用に受験するという使い方もできるわけです。受験生数が日本一で有名になりました近畿大学や京都産業大学はこの方法を採用しています。

出願期間も今月末からのところが多くなっています。各大学の入試要項を確認の上、希望する大学にこの制度があるようでしたら、是非チャレンジしてみましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試, 未分類 |

2016年10月14日

このコーナーでも何度か告知した「開成進学フェア2016」ですが、滋賀会場(9月18日)、大阪会場(9月22日)、東京会場(10月9日)の全日程が終了しました。

今年も各会場昨年を上回る来場者を迎え、各コーナーは熱気にあふれていました。

今年から滋賀会場に設置した「公立高校『先輩にきいてみよう』」についてです。滋賀県の公立高校(9校)に実際に通っている高校生や卒業生が1校あたり2~3名机に座って中学生から学校生活や受験についての質問を受け付けるというコーナーです。実際に高校生が上手に応対できるのか心配でした。しかし、始まってみると、さすがどちらもわがグループの生徒たち、すぐに仲良くなって中学生の質問に一生懸命答えているではありませんか。しかもあちらこちらから笑い声も上がっています。設定時間が終わってからもあちらこちらで楽しそうに、さらに先輩の話を聞くグループが残っていたのが印象的でした。

「Kaisei Autumn Music Fair」は滋賀会場で3校、大阪会場で6校に出演していただきました。各校の気迫に満ちた素晴らしい演奏を聴かせてくれました。来場者からは学校の部活動のレベルの高さや、規律のとれた行動に感動の声が聞かれました。出演してくれた皆さんも自分の演奏が終わった後に他校の演奏を聴くなど、いい刺激を受けていたようです。

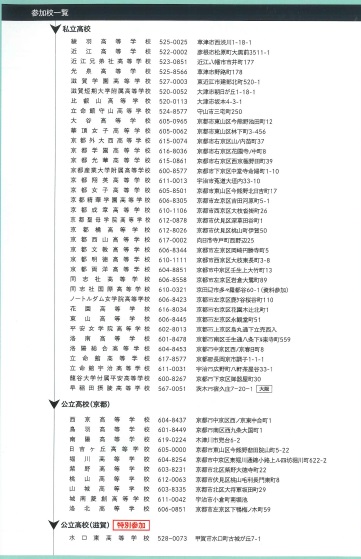

個別にブースを設けて説明している私立高校の先生も大変です。大阪会場では104校の私立中学校、高等学校にご参加いただきましたが、朝10時から夕方の4時まで休憩もなく説明を続けた先生もいらっしゃったようです。設定時間終了後も説明を続けていらっしゃる学校もありました。本当にありがとうございました。

東京会場は今年2年目の開催です。私立学校31校、都立高校14校にご参加いただきました。分析会や説明会など、効率よく回って、学校の先生に熱心に質問する来場者の姿が目につきました。首都圏は学校数も多く、特徴的な取り組みを行っている学校も多いのですが、選択肢が多い分、学校選びも大変だなと感じました。

今回の「開成進学フェア」を通して、今までよりも具体的に学校の取り組みや特徴をお伝えすることができたのではないでしょうか。また、その学校の生徒も参加する「Kaisei Autumn Music Fair」や「ためしてハッケン まなびステーション」などのイベントを通じて、受験生のモチベーションも上がったのではないかと思います。

来年もさらにパワーアップした「開成進学フェア」を企画したいと思います。来年以降受験を迎える小中学生とその保護者の方は、是非お楽しみに。

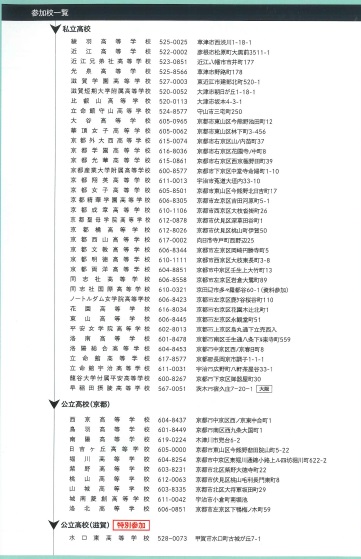

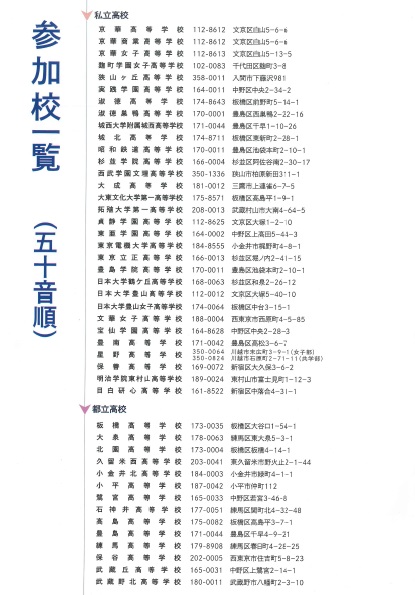

(滋賀会場 参加校一覧)

(大阪会場 参加私立校一覧)

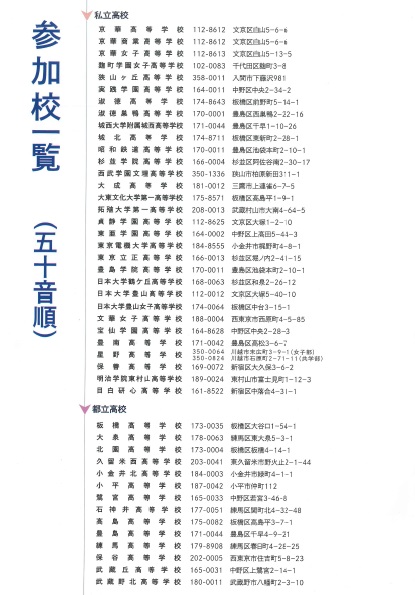

(大阪会場 参加私立校一覧)

(東京会場 参加校一覧)

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年10月13日

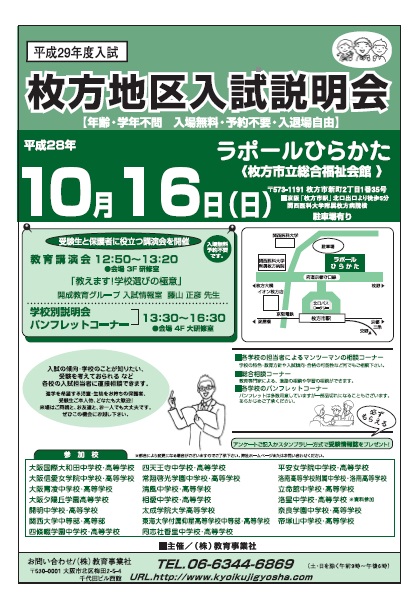

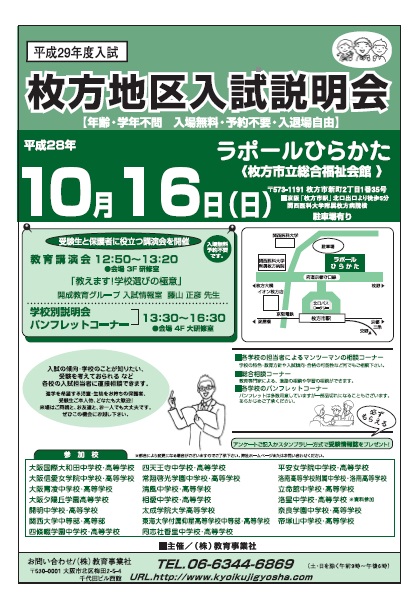

日時:2016年10月16日(日)

場所:ラポールひらかた

内容:

教育講演会「教えます、学校選びの極意」(12:50~13:20)

各学校別相談コーナー(13:30~16:30)、総合相談コーナー、パンフレットコーナー、制服展示コーナー

当日は、各校の相談コーナーだけでなく、勉強方法や受験校選びなどありとあらゆる相談を受け付けてくれる「総合相談コーナー」も設置されていますので、そちらにまずは座って学校選びのポイントを聞いてから各校を回る、というのもいいかもしれませんね。

こちらの「総合相談コーナー」は、開成教育グループ 入試情報室が担当させていただくことになっています。当日はよろしくお願いします。

また、学校別の相談コーナーとは別に、会の冒頭に30分の教育講演会が催されます。今回も、大変僭越ではありますが、開成教育グループ 入試情報室が担当させていただくことになりました。ご来場の皆さまの受験校選びのご参考になるようなお話になるよう、しっかりと時間をかけて準備をしております。

当日は1人でも多くの皆さまにお会いできるとうれしいです。ぜひご来場ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年10月12日

最近大学にも外国から来られた先生が増えてきましたが、どの大学に多いのでしょうか。やはり外国語大学が圧倒的に多いのでしょうか。

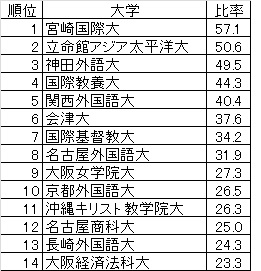

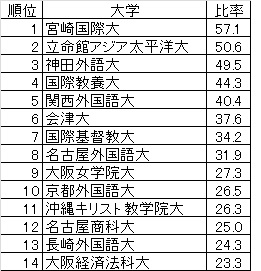

というわけで、大学ごとの外国人教員数のランキングを紹介します。(AERAムック 「大学ランキング2017」より)

まず、総数についてです。(50名以上の大学のみ抜粋しています。)立命館大学が134名とぶっちぎりです。講師で人数を稼いでいるわけではありません。教授だけでも43名在籍しています。2位、3位と外国語大が続きますが、4位は関西学院大。立命館と並んでSGUの指定を受けただけのことはあります。次は東大や京大が来るのか思えば大阪大がランクインです。元大阪外大在籍の教員も多いのですが、准教授が54名と、次世代の層が厚く、さらに増えると思われます。

10位にようやく東京大学が出てきます。これも国際化が進んでいないといわれる理由でしょう。

このランキングは元々の教員数が多いマンモス大学が有利だ、ともいえますので、比率でのランキングも出してみました。(比率が23%以上を抜粋しています。)

トップの宮崎国際大についでです。1994年設立、看板学部の「国際教養学部」は2006年に設置、教育学部は2014年設置と、とても若い大学です。基本的に授業はすべて英語です。正直英語が得意でない学生も入学していますが、チームで勉強させる、アクティブ・ラーニング型の授業を取り入れるなどの工夫でTOEICの平均点も4年間で338点から642点まで伸びるというとんでもない大学です。

同じように英語での講義が中心の立命館アジア太平洋大学、国際教養大、国際基督教大が上位にランクインしています。

留学すると英語力が飛躍的に伸びるといわれていますが、その効果には個人差があり、またそのためにはかなり費用が必要になる場合もあります。その点、このように外国からの教員が多い大学であれば、英語力を段階的・体系的に伸ばすことができるようです。

教員だけでなく、留学生の受け入れなども含めて、大学のグローバル化はさらに進んでいくことでしょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年10月11日

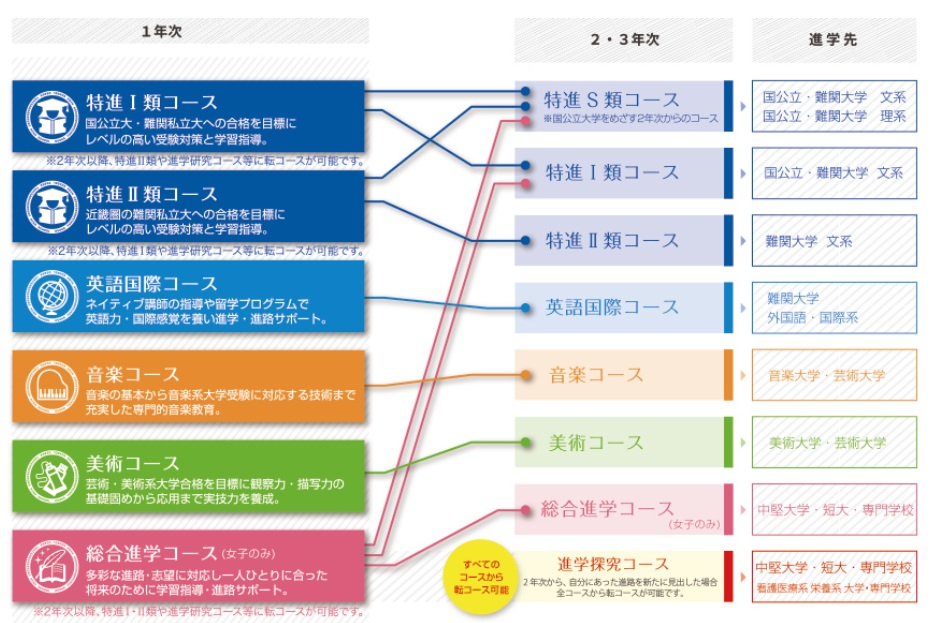

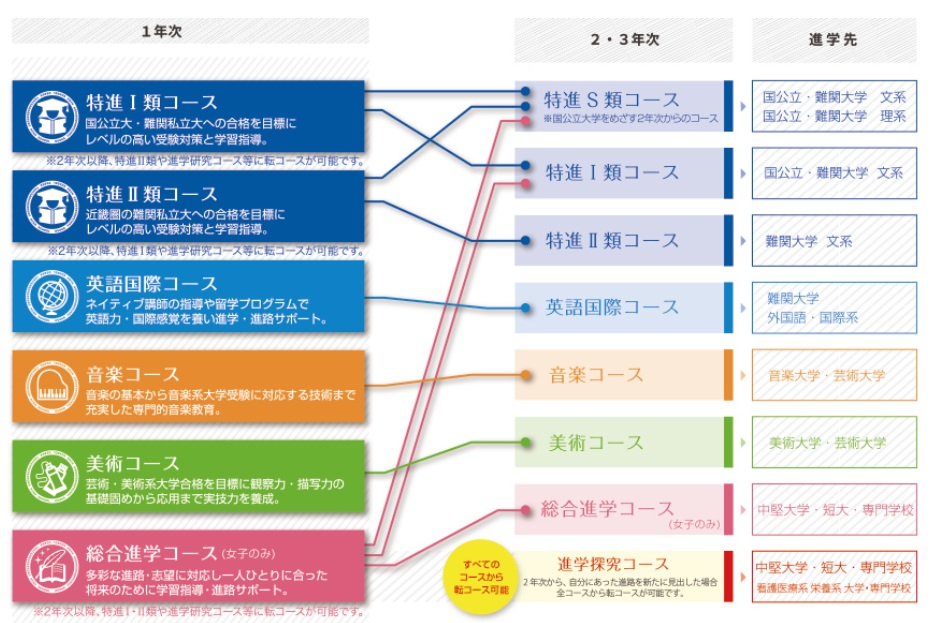

先日大阪夕陽丘学園高等学校の説明会が行われました。かつては「大阪女子学園」という70年以上の歴史を持つ女子の伝統校でしたが、2005年から「大阪夕陽丘学園」と改名され共学化したという学校です。ある年齢以上の方でしたら河合奈保子の出身校といえばピンとくるかもしれません。上町台地の西の端、まさに文字通り夕陽が臨めそうな場所にあります。

この学校は、とにかく一つの学校とは思えないほどの多彩なコース制が特長です。1年時には「特進Ⅰ、Ⅱ」という大学入試に対応したコースがありますが、21日間の講習会などで受験学力を養成しているようです。2年からは3つのコースに分かれます。英語に特化した「英語国際」というコースでは海外研修や英検への取り組みに加えて関西外大との接続授業も行っているそうです。このコースのためにALT(補助語学教員)が3名用意され、TOEICやエッセーライティングで段階的に英語力を高め、留学をする生徒にはその準備を段階的に行うとのことです。在学中に英検を取得した生徒には報奨金が出るなど、生徒の頑張りを賞賛する仕組みでモチベーションを高めています。

「音楽コース」、「美術コース」もそれぞれ夏休みに2週間の特別講習が用意されているそうです。

女子のみのコースですが、「総合進学」というコースは幼児教育、保育への進学を想定しており、加えて2年からは「進学探究」という看護系への進学を考えている生徒用のコースが増設されます。つまり2年生からは8コース制になるというわけです。

現在では4年制大学に進学する生徒も多く、就職する生徒はごくわずか、とのことです。

ちなみに昨年度は国公立大学2名、関関同立37名、産近甲龍117名と進学実績も年々高まってきています。

元、女子校と書きましたが、今では男女比はほぼ1:1、部活はそれほど盛んではないイメージですが、陸上や弓道は近畿大会に出場するなど、立派な戦績を挙げています。

10月22日には「体験入学」というオープンスクールが開催されるようです。部活の体験もできるようですから、この学校に興味を持った方は学校のHPで各イベントの時間帯など詳細を調べ参加してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |