2016年8月10日

先日お知らせした開成教育グループ主催「開成進学フェア」についてです。

滋賀会場分は8/1から受付が開始しております。特設HP(http://www.kaisei-group.co.jp/sc/kaiseifair/)。

開成進学フェア2016 滋賀会場

日時:2016年9月18日(日)10~16時(イベントによって時間は異なります)

場所:ピアザ淡海

(滋賀県大津市におの浜1-1-20・JR膳所駅より徒歩12分、京阪石場駅より徒歩5分)

内容:

●私立高校進学説明会

●京都公立高校個別説明会

●高校入試分析会(京都・滋賀)

●滋賀公立高校・先輩に聞いてみよう!

●笑ってタメになる!サイエンスショー

●開成親学(おやがく)セミナー

●開成NET体験コーナー

●ザ・開成大抽選会、

●Kaisei Autumn Music Fair

●英俊社・赤本販売コーナーなど

今回は 滋賀会場の「Kaisei Autumn Music Fair」についてです。

高校を選ぶときに、部活も参考にする中学生も多いと思います。今まで自分が取り組んできたものでなくても、オープンスクールや入学後のクラブ紹介で、その競技や分野に初めてほれ込んだという話もよく聞きます。そこで、一足先に高校生の部活とはどのようなものなのかを実際に見ていただこうという企画です。

今回は 京都橘高校の和太鼓部、京都聖母学院高校のハンドベル部、立命館守山高校の吹奏楽部の3つの団体が出場予定となっています。

「和太鼓」、「ハンドベル」は中学生での経験者はあまりいない分野だと思いますが、その迫力、技術水準は大変素晴らしいものです。

立命館守山高校の吹奏楽部も厳しくも楽しい練習を経て、コンクールでも上位常連の実力派です。

時間の関係で各団体15分程度の演奏ですが、音楽系部活への入部を考えている人も、いない人も、保護者の皆さんも、これらの熱意あふれる演奏を是非お楽しみください。ピアザホールで15:00から開催されます。お誘いあわせの上お越しください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年8月9日

8月6日・7日両日に立命館大学でオープンキャンパスが開催されました。立命館大学は、京都の衣笠、滋賀の南草津、大阪の茨木キャンパスと3か所に拠点が分散しています。今回は滋賀県草津市の「びわこ・くさつキャンパス(BKC)」にお邪魔してきました。

まずは生命科学部の説明に参加してみました。生命科学部には「応用化学科」「生物工学科」「生命情報学科」「生命医科学科」と4つの学科があります。昨年の定員は合計で280人と立命の中では少人数の学部なので、参加者はそんなに多くないだろうと思っていましたが、説明会場は開始20分前にはすでに御覧のような状態で熱気にあふれていました。生物が好きな高校生がこんなにいるとは!

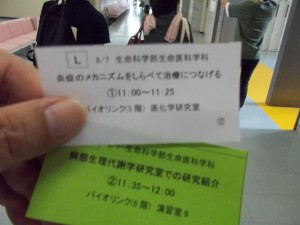

希望学科別に席が決められています。実はこの説明の後、研究室の見学ができる企画があるのですが、人数制限があるようです。その限定チケットは早く来たもの順に配布されるのです。つまり、こういった企画がある時には早く参加しなければ損をします。

生命医科学科の研究室を見せていただきました。そこは実際に学生たちが実験・研究を行っている研究室です。分析装置など最新の機器も説明してもらいました。日曜日なのに先生方、ありがとうございました。

さて、お昼になりました。学食も営業しています。3種類あるランチの一つをいただきました。これだけで、400円でおつりが来ました。しかもおいしい。平日は朝ご飯が100円で食べられるそうです。というわけで、オープンキャンパスでは食堂やカフェなどの施設にも出向いて実際に試食してみましょう。

お昼休みには学生サークルの紹介などのイベントやドリンクの無料配布などウエルカム感満載の企画を楽しませていただきました。案内をしてくれた学生さんたちもご苦労様でした。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年8月8日

大学入試改革について、大学入試センター試験が2020年に廃止されるなど大きな変更が報道されていますが、実は小学校から高等学校までの指導要領も大きく改訂されることになっています。小学校では平成32年(2020年)、中学校では平成33年(2021年)、高等学校では平成34年(2022年)から順次適用されることになります。

文部科学省は8月1日、学習指導要領の改定作業を進めている中央教育審議会の特別部会に、答申に向けた素案となる「審議のまとめ」案を示しました。小学5、6年の英語を教科化し、3、4年で英語に慣れ親しむ「外国語活動」を導入するという内容も含まれています。「道徳」の教科化と合わせて大きな変更だといえるでしょう。

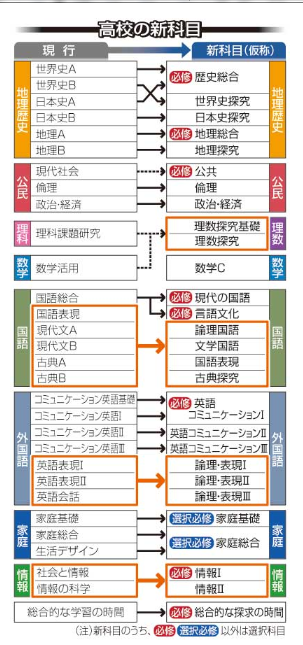

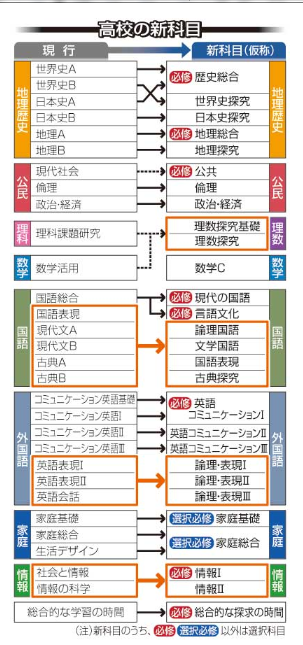

高等学校ではもっと大きく科目の編成が変化することになります。

以下の図は新指導要領に向けて、現在文部科学省が検討している、教科・科目構成についてです。

今までの指導要領の改訂は、扱う内容を変更する、単元を扱う学年が変化する、という変化が主で、科目名まで変更するというのは限定的だったのですが、今回の改定では科目名も大きく変更されます。また必修科目のカバーする範囲も広くなります。

大きいところでは、日本史Aと世界史Aが合体して「歴史総合」という必修科目になるというのがあります。近現代の基礎を中心とした分野であっても合体することによって、大量の知識量を問われる教科になることは避けられないと思います。

国語も今までは「現代文」とされていた科目が「論理」と「文学」と明確に分けられ、それぞれ教科化することになります。論説文が不得意でも小説で得点しカバーしていた高校生は、今後は「論理国語」という論説文だけの科目の試験で苦労することになります。

(http://twinavi.jp/topics/tidbits/57a05996-0898-49e4-a2a5-754b5546ec81 より転載)

現代社会は倫理・政経の内容の一部を取り込んだ公共という科目に統合され、選挙権年齢の引き下げに伴って必修化されます。数学も中学校内容の増大に伴って消えていた「数学C」が復活するなど、内容の大きな増加に伴って科目の変更が考えられています。

さて、6年後の高校生になる現在の小学4年生はこのような科目構成の高校に進学することになるわけです。このような厳しい学習内容を乗り切っていくためにはそれを構成している科目の基礎をできるだけ早い時期、つまり今から身に着けることをお勧めします。そのためにはまず思考言語としての「国語」力をつけるために、新聞の購読などを通して多読・速読力と現代社会の知識を身に着けることが必要になります。また、理科・社会の基礎知識も大切になりますし、正確で、効率的な工夫ができる計算力なども必要でしょう。

国際社会では学歴よりも、正確な知識と的確な判断力、それを伝達できるプレゼンテーション能力の高い人材がリーダーとして求められています。

ちなみに中学校に関して、今回の答申では科目が変わるほどの大きな変更はありませんが、小学校で英語が教科化されることから、中学英語の内容は一新されると見込まれます。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 大学・大学入試, 進路・職業選び, 高等学校・高校入試 |

2016年8月4日

毎年、開成教育グループが総力を結集して実施している「開成進学フェア」ですが、今年はまず滋賀会場で9月18日(日)に、続いて大阪会場が9月22日(木・祝)で開催することが決定しました。

お申込みは、滋賀会場分は8/1から受付が開始しており、また本日より特設HP(http://www.kaisei-group.co.jp/sc/kaiseifair/)もオープンしております。

今回のエントリーも含めた数回に分けて、この「開成進学フェア2016」の魅力をご紹介したいと思います。

まずは、先に開催される「滋賀会場」についてご紹介したいと思います(画像をクリックするとPDF文書が開きます)。

開成進学フェア2016 滋賀会場

日時:2016年9月18日(日)10~16時(イベントによって時間は異なります)

場所:ピアザ淡海

(滋賀県大津市におの浜1-1-20・JR膳所駅より徒歩12分、京阪石場駅より徒歩5分)

内容:私立高校進学説明会、京都公立高校個別説明会、高校入試分析会(京都・滋賀)、

滋賀公立高校・先輩に聞いてみよう!、笑ってタメになる!サイエンスショー、

開成親学(おやがく)セミナー、開成NET体験コーナー、ザ・開成大抽選会、

Kaisei Autumn Music Fair、英俊社・赤本販売コーナーなど

昨年までの内容に加え、今年は「滋賀公立高校・先輩に聞いてみよう!」「Kaisei Autumn Music Fair」「笑ってタメになる!サイエンスショー」を新たに実施することにしています。

各内容に関する詳しい中身などについては、今後のエントリーで徐々に明らかにしていきたいと思いますので、お楽しみに!

カテゴリー: 進路・職業選び, 高等学校・高校入試 |

2016年8月3日

大学の教員も一部の例外を除き大学を卒業していますが、その大学が今勤務している大学と同じ、つまり自分の出身大学で今教鞭をとっている教員は俗に「純血」と呼ばれています。そしてその教員の比率、つまり自校出身者の割合は「純血率」と言われています。今回はそのランキングを見つけてきました。その中から40%以上の大学だけを抜粋しました。

(AERAムック「大学ランキング2017」朝日新聞社より)

(専任の教授・准教授・助教以上、私立大学は常勤講師100人以上の大学を抽出しています。)

この比率が高い大学を、自分の弟子で固めているという点で競争原理が働かない、研究機関としての大学の実力が伸びないといった理由でマイナスに評価する人もいます。しかし、医・歯・薬といった医療系の学部の定員が多い大学名を黄色に塗ってみると、この28位までの中で22校、つまり大半を占めていることがわかります。また、それ以外の6校に関しても、慶応、早稲田は私学のトップですし、残りの4校もそれぞれ体育、農業、美術、ファッションデザインの分野ではトップレベルの大学です。つまり、この比率が高いことは専門性が高い分野であることに加え、その大学の高い教育力・研究力によって人材を育てる環境が揃っており、それ以外の大学からその分野の力量を持った人材を採用するのが困難だという見方もできると思います。

因みに国立大学で最も純血率が高いのは東京大学です。グローバル化を進めており、外国人教員の割合が増えたため、純血率は近年大きく下がったといわれますが、それでも68.10%とトップレベルです。

さて、この表には入っていませんが、関西の私立大学(医歯薬以外)でトップはどこでしょうか。

関西の私立の中では入試の難易度も一番高い、「同志社大学」で、36.51%となっています。そのあと大谷大(仏教・哲学)・京都外国語大(スペイン語・ポルトガル語・イタリア語・・・)とそれぞれ専門性の高い分野を持った大学が続きます。大学教員を自前で育てることだけが大学の教育力を表すものではありませんが、こういった指標も大学選びの材料の一つにしてみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年8月2日

「私立大学の学費について」で紹介したように、私立大学は学生からの授業料収入で主に成り立っています。しかしそれだけですべて賄おうとすると授業料が高額になりすぎて、経済的に恵まれた一部の学生しか大学という高等教育を受けることができないということになります。また、生徒数の増減が直接財政状況に影響するとなると研究機関や地域の人材育成機関として不可欠となっている大学が安定して存在することも難しくなります。そのために私学助成という仕組みで大学を安定的に財政支援することになっています。

まず、私学助成についての歴史から振り返ってみます。

**************************

私学助成は、昭和45年度に私立大学等経常費補助金が創設され、私立大学等の人件費を含む教育研究に係る経常的経費に対する補助が開始されました。

しかし、その後の物価の高騰や人件費の上昇による経常費の増大は、私学側の自主的努力による収入の伸びを上回り、私学財政は支出超過が増幅する方向にありました。また教育研究条件は、例えば私立大学でみると高等教育に対する国民の需要が急速に高まるなかで入学者の大半を受け入れざるをえなかったという事情もあり、いわゆる水増し率や教員1人当たり学生数でみた教育条件は国・公立学校と比較してなお相当な格差がありました。これらの事情を背景として、私学助成について法律の制定を求める声が高まり、昭和50年7月議員立法というかたちで私立学校振興助成法が成立し、昭和51年4月から施行されました。

この法律は、私立学校が国の財政援助についての法的保障の下に教育条件の維持向上などの努力ができることになったという意味で、私学振興史上画期的な措置といえるものです。これによって私立大学等経常費補助金や昭和50年度に創設された私立高等学校等経常費助成費補助金の法的根拠が整備され、また学校法人に対する税制上の優遇措置など私学振興施策の充実が図られることになりました。(文部科学省「私立学校振興助成法」http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/001.htmより一部引用)

**************************

現在その金額は毎年少しずつ減額されてはいますが、私立大学に対しては総額で3千億円を超える金額が補助されています。補助金は一律に行われるものではなく、医学・薬学系などの研究補助や国際交流の基盤整備、大学院等の機能の高度化など特徴的な取り組みに重点的に配分されています。その結果、大学によって濃淡が出ています。

この表は学生数が1万人以上の大学について、一人あたりの助成額をランキングにしたものです。たとえば1位の慶應義塾大学は、もし私学助成が無かったら、今と同じ教育環境を維持するのに約30万円余計に学費を払わなくてはいけないことを意味します。(AERAムック「大学ランキング2017」より)

このランキングに入っていない私学助成が少ない大学は、その取り組みが文部科学省に認められていないようにも見えますが、文学・法学など新たな取り組みを証明するのが難しい分野の定員が多い大学は不利になりますし、助成金をもらうことで大学独自の改革や活動が制限されることもありますので、あえて申請を行わない大学や学部もあるようです。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年8月1日

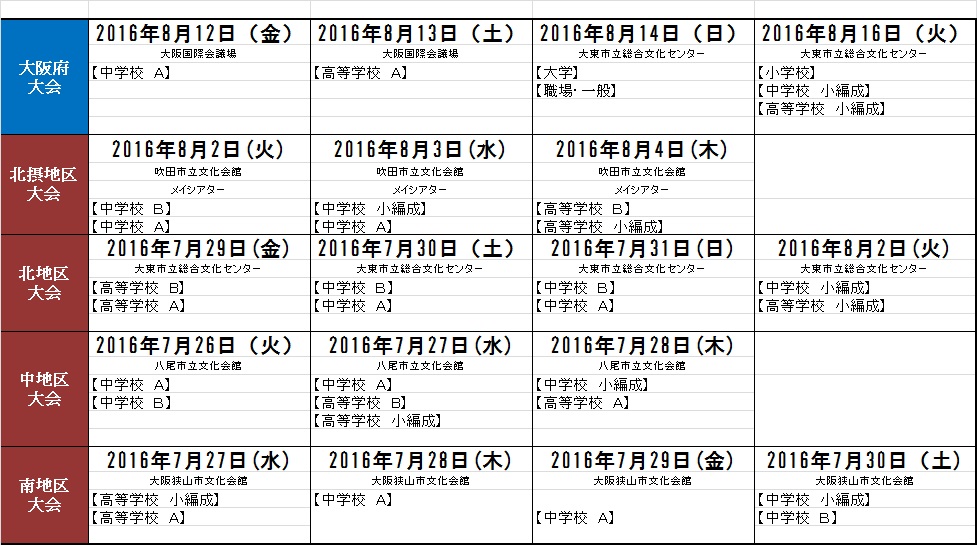

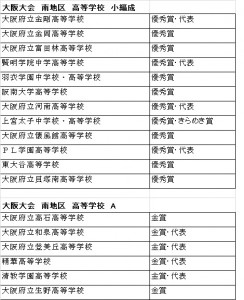

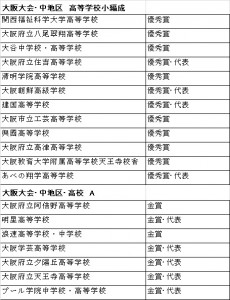

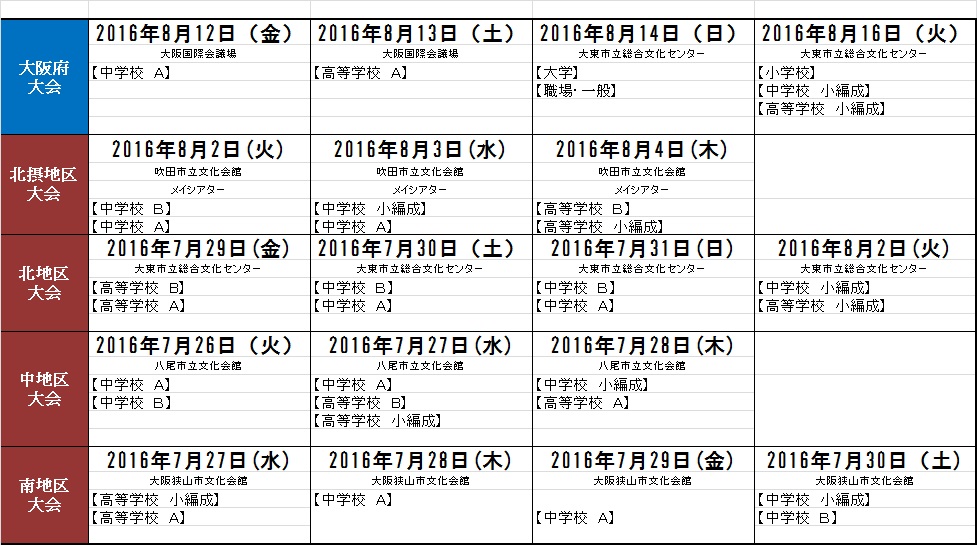

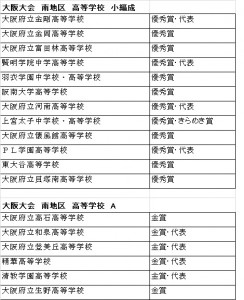

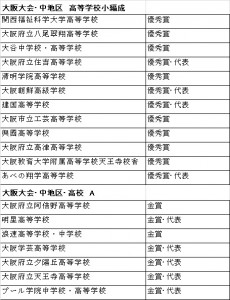

高校の部活を学校選びにする生徒さんも多いと思いますが、ご参考までに今回は大阪府の吹奏楽コンクールの日程と、一部地域の結果をお知らせします。

夏の甲子園、高校野球の世界では、大阪代表になるのは学校の数が多いので大変だという話がありますが、実は吹奏楽も同じです。普通は府県ごとに大会があってそこで代表権を取れば関西大会などの地方大会に進むことができますが、大阪ではその前に地区ごとの大会が行われます。(関西では、滋賀県と兵庫県も同じ仕組みになっています。)今、まさにその最中なのですが、御覧のように連日のように日程が詰まっていて大変です。また、この地区大会で代表権を取っても、大阪桐蔭、関西創価、東海大仰星、箕面自由、近大付属、明浄学院といったシード権を持つ学校が待ち構えており、関西大会に進んでも全国で金賞を受賞している淀川工科がいるわけですから、

全国に進むにはなかなかハードルが高いといえるでしょう。

先日に行われた大阪南地区・中地区の高校の結果(小編成とA)です。小編成は優秀賞、Aは金賞以上のみ掲載しています。ここで代表権を取った学校はすでに次に向けて練習が始まっていることでしょう。また。それ以外の高校の皆さんも、このコンクールを通して、より音楽に深くかかわれるようになったことでしょう。次の演奏会に向けてもっと練習を楽しんでいただければと思います。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年7月29日

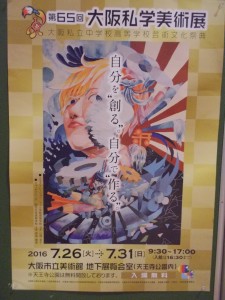

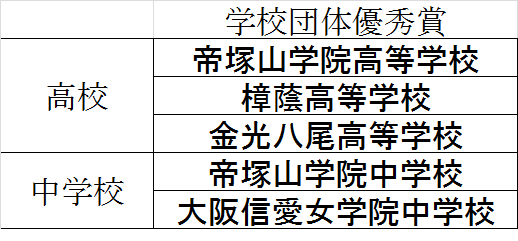

今、大阪市立美術館で「大阪私学美術展」が開催されています。

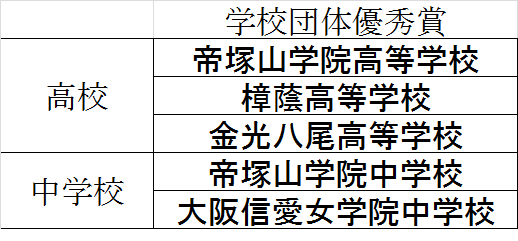

59の高等学校から1037点、32の中学校から379点の作品が出品されているという、とても規模の大きな展覧会です。

学校別ですと、帝塚山学院高校が130点以上、帝塚山学院中学校が80点以上と合計で200点以上の出品がありました。あとは好文学園女子高校が100点以上、金光八尾高校と大阪成蹊女子高校が80点以上と続きます。1校でこれだけの数の作品を選んで運んできた先生方のご苦労を想像すると気が遠くなりそうです。

さて、会場は絵画、工芸、版画など種類別に分かれて展示されています。残念ながらここでは作品をアップすることができませんが、中学生もとても大きな力作をいくつも作っており、高校生の作品に至っては構図や配色も含めて高校生とは思えない素晴らしい作品揃いでした。美術と高校選び、または他校の実力に興味のある方は、是非大阪市立美術館にお出かけください。31日の日曜日まで開催されています。入場料は無料です。

帝塚山学院は中学と高校でW受賞!高校のヴェルジェコースの中に美術系専攻があることを知っていましたが、中学校の「プルミエプログラム」が効果を発揮したのでしょうか、それとも中学と高校で別々に美術部があることが効果的なのでしょうか、いずれにしても高い美術教育力を感じます。

樟蔭高校には美術部と工芸部という二つの美術系のクラブがあり、おそらく工芸部の生徒さんの作品だと思いますが、デザイン的にも素晴らしいステンドグラスが府知事賞を受賞し、絵画の方も市長賞を樟蔭高校の生徒さんが受賞していました。

金光八尾高校は私学展団体優勝の常連校ですが、今回は細密な版画が目を引きました。さらに立体造形やイラストなど多方面にわたってレベルの高い作品を数多く見せていただきました。

その他個人では好文学園女子高校、関西創価高校、相愛中学の生徒さんが教育委員会賞や会長賞を受賞し、来年度の私学展ポスター制作は大阪信愛女学院高校、私学芸術文化祭のポスター作製は帝塚山学院、全国高等学校総合文化祭出品は、金光八尾高校、相愛高校、大阪成蹊女子高校、大阪信愛女学院高校の生徒さんが指名されていました。

また、今年度の近畿高等学校総合文化祭(兵庫大会)の出品は樟蔭高校と好文学園女子高校の生徒作品が指名されていました。こちらは11月11日から13日まで近畿で選ばれた作品が兵庫県立美術館に展示されますので、美術に(または高校生のレベルの高さに)興味のある方はこちらもぜひご覧ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年7月28日

今回は大学の学費について紹介します。

国立大学の授業料はここ20年ほとんど変化のない年額535,300円という金額ですが、入学金や保険料を加えた初年度納付金は文系で821,100円となります。文部科学省の調査によりますと、私立大学の2014年度の初年度納入金学額の平均額は文系で約115万円 理系で約150万円となっていますが、どのような大学の学費が安いのでしょうか。そこで私立大学の初年度納入金のランキング(安い順)の表がありましたので紹介します。(AERAムック「2017年度大学ランキング」より)先日当グループが主催した「関西8大学大研究」に参加いただいた大学を黄色く塗っています。6校が25位以内にランクインしています。

御覧のように地方の大学が上位にランクインしています。特に沖縄の2つの大学が上位3位にランクインしています。国立大学とほとんど変わらない金額で進学できる私立大学が2つもあるのですから、琉球大学と合わせて県内に低価格で入学できる大学が3つとなり、この点では沖縄の高校生は恵まれていると言えるでしょう。

4位の松山大学もかつては松山商科大学という名称で、90年以上前に今の場所に設立された四国で最も古い私立大学です。大規模な移転や拡張もなく、余計な費用負担が無かったといった背景もあるのでしょうか、国立との学費差は16万と、その差は週1回のアルバイトで埋めることができる程度の金額です。因みに国立の愛媛大学と道一本隔てて向かい合っていますので、学生の交流も盛んなようです。

学費が安いことによって学生が集まる(つまり難易度が上がる)場合もあります。医学部では順天堂大学の医学部が30年ほど昔は初年度納入金が900万円を超えていましたが、今では290万円という私立の医学部では最安値を実現したため、難易度が一気に上昇したという例もあります。因みに関西医科大学は570万円、大阪医科大学は648万5千円ですが、医学部医学科の中では全国で金額が低いほうからそれぞれ8位と12位です。

国家試験の合格率が低い歯学部・薬学部や、それ以外の学部でも就職率や資格試験の合格率が低いとなると、人気は一気に下がります。つまり実際は金額だけではなく、実績や教育の中身、教授陣などを志望校選びの材料にしている受験生も多いようです。

(金額は主に2014年度のものです。大学によっては地域や条件による入学金の割引や奨学金の給付などが適用される場合もあります。)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年7月27日

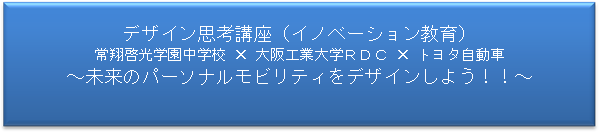

7月22日、大阪枚方の常翔啓光学園で「イノベーション教育」の特別講座が開催されるとのことで、学校のご厚意で見学させていただきました。

今回初めての取り組みとのことですが、中高大連携事業の一環として、大阪工業大学RDC(ロボティクス&デザインセンター)の協力を得て、希望者参加の形式で行われた中学生向けの講座です。今回は新しい乗り物を自分たちで考えだしてみよう、というテーマなのですが、面白い発想力を競うのではなく、情報の抽出とその整理方法、具体化、最後にそのプレゼンテーションまでを1日で行ってしまおうというアクティブラーニングの講座です。

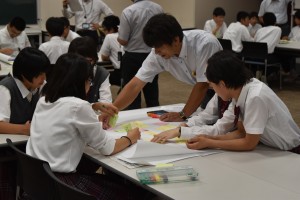

今回の参加希望者は26名、乗り物についての内容なので男子が多いのかと思っていましたが、実際には女子が11名参加していました。また約半数が中3生でした。講義も含めて3時間という限られた時間の間に何か生み出すことができるのでしょうか。

まず、最初に大阪工業大学 工学部ロボット工学科 中山学之 准教授より、本日の獲得目標やデザイン思考とは何かについての講義が行われます。生徒の皆さん神妙に聞いています。

次に、トヨタ自動車の方から「WINGLET」(ウイングレット)という立ち乗り電動二輪車の紹介があります。この講座のために名古屋から運ばれてきたものです。実際のショッピングモール内での実験映像などを紹介しながら、デザイン上で気を付けた点などが紹介されます。

いよいよ待ちに待った「WINGLET」(ウイングレット)の試乗です。ピンク色の帽子は安全のためのヘルメットの代わりです。さすが中学生、30秒ほどの練習後、簡単に乗りこなすことができました。

学校の先生も難易度を上げるためにロードコーンを並べたスラロームを作りましたが、これも難なくクリア。生徒のテンションも上がります。

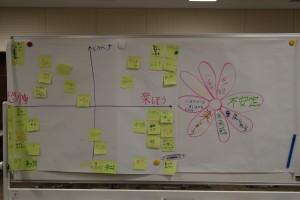

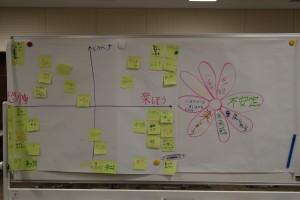

一方、その間他の生徒はマインドマップに貼るために付箋紙に気が付いたことを書き込んでいます。この乗り物のいい点や改善したほうがいい点を自由に書き込んでいます。

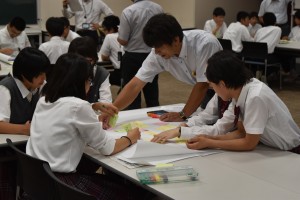

さて、部屋に戻ってから、その内容を模造紙に貼りこんでいき、似たような内容をグループにしていきます。それぞれの班には大学の先生方がついて助言をしていきます。

そのうちその中から二つの要素を取り出して、2次元の軸に表していきます。中学生らしい自由な発想の2項対立が面白いです。

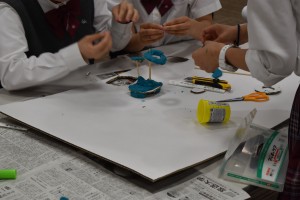

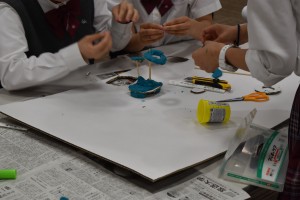

ここから抽出された要素をまとめているうちに、新しい乗り物のイメージが膨らんできます。そして、それを粘土細工で形にしていきます。やはり最初に乗った「WINGLET」(ウイングレット)に少し影響を受けているようですが、それぞれ独自なものを作ることができました。

最 後に、どうしてこのような乗り物を考えたのかを各班3分程度でプレゼンテーションします。

後に、どうしてこのような乗り物を考えたのかを各班3分程度でプレゼンテーションします。

わずか3時間弱の間にそれぞれ面白い「未来の乗り物」のアイデアを出しましたが、実際にトヨタ自動車で同じような案を思いつくのに2年かかったものもあるそうで、中学生の柔軟性の高さも実感できました。

終わってからの生徒さんたちのアンケートも、「楽しかった」「ウイングレット欲しい」「製品開発の大変さと楽しさが分かった」「プレゼンを頑張りたい」「高齢者のための製品を開発したい」「いろんなアイデアが出てきて楽しかった」「デザイン思考と聞いてもっと難しいものかと思っていたが、楽しかった」「トヨタの開発に参加した気持ちになった」など実際に参加した生徒の目線からも大変効果的だったこともわかります。

今回の企画は大学や企業の協力も大きいと思いますが、そのコーディネートをなさった学校の先生方のご苦労も大変だったと思います。しかし今回はその先生方も楽しんで一緒に参加している姿がとても印象的でした。また、発想を整理するという、今までなら大学に入ってから学ぶような考え方を中学生の間に触れることができるというのは実にすばらしいことだと思いました。

今回参加した彼らの将来がとても楽しみに感じます。

カテゴリー: その他, 中学校・中学入試 |