2016年8月2日

「私立大学の学費について」で紹介したように、私立大学は学生からの授業料収入で主に成り立っています。しかしそれだけですべて賄おうとすると授業料が高額になりすぎて、経済的に恵まれた一部の学生しか大学という高等教育を受けることができないということになります。また、生徒数の増減が直接財政状況に影響するとなると研究機関や地域の人材育成機関として不可欠となっている大学が安定して存在することも難しくなります。そのために私学助成という仕組みで大学を安定的に財政支援することになっています。

まず、私学助成についての歴史から振り返ってみます。

**************************

私学助成は、昭和45年度に私立大学等経常費補助金が創設され、私立大学等の人件費を含む教育研究に係る経常的経費に対する補助が開始されました。

しかし、その後の物価の高騰や人件費の上昇による経常費の増大は、私学側の自主的努力による収入の伸びを上回り、私学財政は支出超過が増幅する方向にありました。また教育研究条件は、例えば私立大学でみると高等教育に対する国民の需要が急速に高まるなかで入学者の大半を受け入れざるをえなかったという事情もあり、いわゆる水増し率や教員1人当たり学生数でみた教育条件は国・公立学校と比較してなお相当な格差がありました。これらの事情を背景として、私学助成について法律の制定を求める声が高まり、昭和50年7月議員立法というかたちで私立学校振興助成法が成立し、昭和51年4月から施行されました。

この法律は、私立学校が国の財政援助についての法的保障の下に教育条件の維持向上などの努力ができることになったという意味で、私学振興史上画期的な措置といえるものです。これによって私立大学等経常費補助金や昭和50年度に創設された私立高等学校等経常費助成費補助金の法的根拠が整備され、また学校法人に対する税制上の優遇措置など私学振興施策の充実が図られることになりました。(文部科学省「私立学校振興助成法」http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/002/001.htmより一部引用)

**************************

現在その金額は毎年少しずつ減額されてはいますが、私立大学に対しては総額で3千億円を超える金額が補助されています。補助金は一律に行われるものではなく、医学・薬学系などの研究補助や国際交流の基盤整備、大学院等の機能の高度化など特徴的な取り組みに重点的に配分されています。その結果、大学によって濃淡が出ています。

この表は学生数が1万人以上の大学について、一人あたりの助成額をランキングにしたものです。たとえば1位の慶應義塾大学は、もし私学助成が無かったら、今と同じ教育環境を維持するのに約30万円余計に学費を払わなくてはいけないことを意味します。(AERAムック「大学ランキング2017」より)

このランキングに入っていない私学助成が少ない大学は、その取り組みが文部科学省に認められていないようにも見えますが、文学・法学など新たな取り組みを証明するのが難しい分野の定員が多い大学は不利になりますし、助成金をもらうことで大学独自の改革や活動が制限されることもありますので、あえて申請を行わない大学や学部もあるようです。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年8月1日

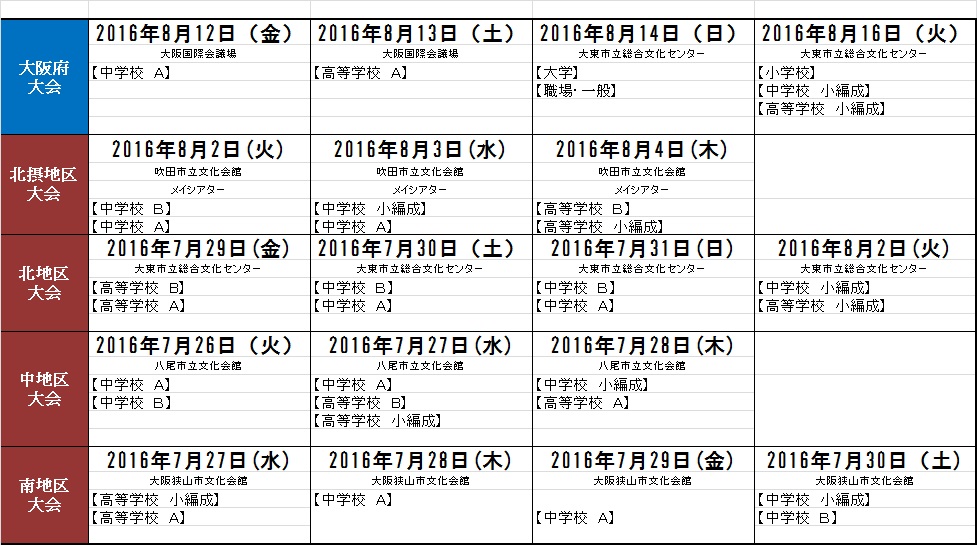

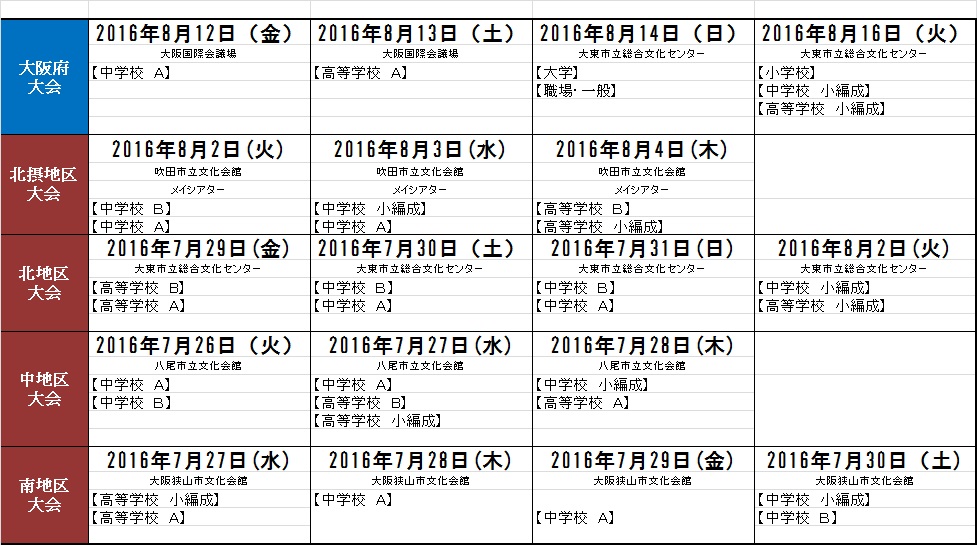

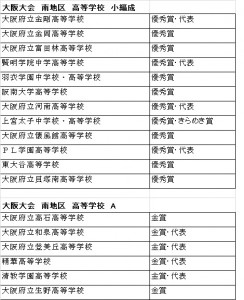

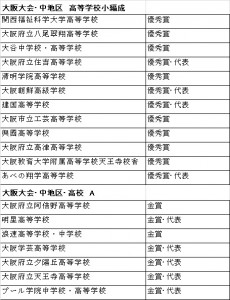

高校の部活を学校選びにする生徒さんも多いと思いますが、ご参考までに今回は大阪府の吹奏楽コンクールの日程と、一部地域の結果をお知らせします。

夏の甲子園、高校野球の世界では、大阪代表になるのは学校の数が多いので大変だという話がありますが、実は吹奏楽も同じです。普通は府県ごとに大会があってそこで代表権を取れば関西大会などの地方大会に進むことができますが、大阪ではその前に地区ごとの大会が行われます。(関西では、滋賀県と兵庫県も同じ仕組みになっています。)今、まさにその最中なのですが、御覧のように連日のように日程が詰まっていて大変です。また、この地区大会で代表権を取っても、大阪桐蔭、関西創価、東海大仰星、箕面自由、近大付属、明浄学院といったシード権を持つ学校が待ち構えており、関西大会に進んでも全国で金賞を受賞している淀川工科がいるわけですから、

全国に進むにはなかなかハードルが高いといえるでしょう。

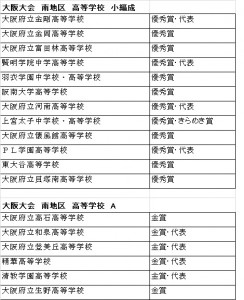

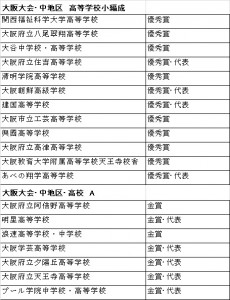

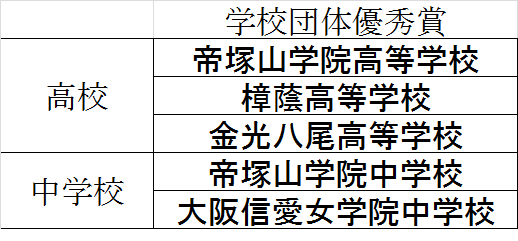

先日に行われた大阪南地区・中地区の高校の結果(小編成とA)です。小編成は優秀賞、Aは金賞以上のみ掲載しています。ここで代表権を取った学校はすでに次に向けて練習が始まっていることでしょう。また。それ以外の高校の皆さんも、このコンクールを通して、より音楽に深くかかわれるようになったことでしょう。次の演奏会に向けてもっと練習を楽しんでいただければと思います。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年7月29日

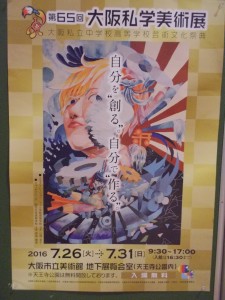

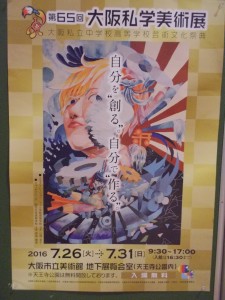

今、大阪市立美術館で「大阪私学美術展」が開催されています。

59の高等学校から1037点、32の中学校から379点の作品が出品されているという、とても規模の大きな展覧会です。

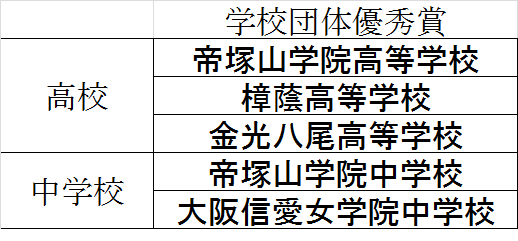

学校別ですと、帝塚山学院高校が130点以上、帝塚山学院中学校が80点以上と合計で200点以上の出品がありました。あとは好文学園女子高校が100点以上、金光八尾高校と大阪成蹊女子高校が80点以上と続きます。1校でこれだけの数の作品を選んで運んできた先生方のご苦労を想像すると気が遠くなりそうです。

さて、会場は絵画、工芸、版画など種類別に分かれて展示されています。残念ながらここでは作品をアップすることができませんが、中学生もとても大きな力作をいくつも作っており、高校生の作品に至っては構図や配色も含めて高校生とは思えない素晴らしい作品揃いでした。美術と高校選び、または他校の実力に興味のある方は、是非大阪市立美術館にお出かけください。31日の日曜日まで開催されています。入場料は無料です。

帝塚山学院は中学と高校でW受賞!高校のヴェルジェコースの中に美術系専攻があることを知っていましたが、中学校の「プルミエプログラム」が効果を発揮したのでしょうか、それとも中学と高校で別々に美術部があることが効果的なのでしょうか、いずれにしても高い美術教育力を感じます。

樟蔭高校には美術部と工芸部という二つの美術系のクラブがあり、おそらく工芸部の生徒さんの作品だと思いますが、デザイン的にも素晴らしいステンドグラスが府知事賞を受賞し、絵画の方も市長賞を樟蔭高校の生徒さんが受賞していました。

金光八尾高校は私学展団体優勝の常連校ですが、今回は細密な版画が目を引きました。さらに立体造形やイラストなど多方面にわたってレベルの高い作品を数多く見せていただきました。

その他個人では好文学園女子高校、関西創価高校、相愛中学の生徒さんが教育委員会賞や会長賞を受賞し、来年度の私学展ポスター制作は大阪信愛女学院高校、私学芸術文化祭のポスター作製は帝塚山学院、全国高等学校総合文化祭出品は、金光八尾高校、相愛高校、大阪成蹊女子高校、大阪信愛女学院高校の生徒さんが指名されていました。

また、今年度の近畿高等学校総合文化祭(兵庫大会)の出品は樟蔭高校と好文学園女子高校の生徒作品が指名されていました。こちらは11月11日から13日まで近畿で選ばれた作品が兵庫県立美術館に展示されますので、美術に(または高校生のレベルの高さに)興味のある方はこちらもぜひご覧ください。

カテゴリー: 中学校・中学入試, 高等学校・高校入試 |

2016年7月28日

今回は大学の学費について紹介します。

国立大学の授業料はここ20年ほとんど変化のない年額535,300円という金額ですが、入学金や保険料を加えた初年度納付金は文系で821,100円となります。文部科学省の調査によりますと、私立大学の2014年度の初年度納入金学額の平均額は文系で約115万円 理系で約150万円となっていますが、どのような大学の学費が安いのでしょうか。そこで私立大学の初年度納入金のランキング(安い順)の表がありましたので紹介します。(AERAムック「2017年度大学ランキング」より)先日当グループが主催した「関西8大学大研究」に参加いただいた大学を黄色く塗っています。6校が25位以内にランクインしています。

御覧のように地方の大学が上位にランクインしています。特に沖縄の2つの大学が上位3位にランクインしています。国立大学とほとんど変わらない金額で進学できる私立大学が2つもあるのですから、琉球大学と合わせて県内に低価格で入学できる大学が3つとなり、この点では沖縄の高校生は恵まれていると言えるでしょう。

4位の松山大学もかつては松山商科大学という名称で、90年以上前に今の場所に設立された四国で最も古い私立大学です。大規模な移転や拡張もなく、余計な費用負担が無かったといった背景もあるのでしょうか、国立との学費差は16万と、その差は週1回のアルバイトで埋めることができる程度の金額です。因みに国立の愛媛大学と道一本隔てて向かい合っていますので、学生の交流も盛んなようです。

学費が安いことによって学生が集まる(つまり難易度が上がる)場合もあります。医学部では順天堂大学の医学部が30年ほど昔は初年度納入金が900万円を超えていましたが、今では290万円という私立の医学部では最安値を実現したため、難易度が一気に上昇したという例もあります。因みに関西医科大学は570万円、大阪医科大学は648万5千円ですが、医学部医学科の中では全国で金額が低いほうからそれぞれ8位と12位です。

国家試験の合格率が低い歯学部・薬学部や、それ以外の学部でも就職率や資格試験の合格率が低いとなると、人気は一気に下がります。つまり実際は金額だけではなく、実績や教育の中身、教授陣などを志望校選びの材料にしている受験生も多いようです。

(金額は主に2014年度のものです。大学によっては地域や条件による入学金の割引や奨学金の給付などが適用される場合もあります。)

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年7月27日

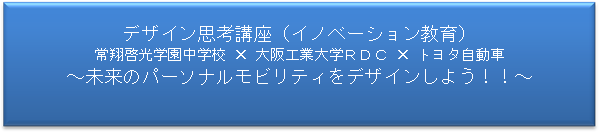

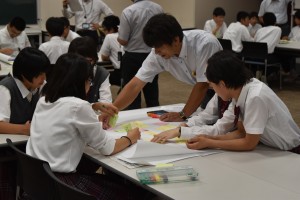

7月22日、大阪枚方の常翔啓光学園で「イノベーション教育」の特別講座が開催されるとのことで、学校のご厚意で見学させていただきました。

今回初めての取り組みとのことですが、中高大連携事業の一環として、大阪工業大学RDC(ロボティクス&デザインセンター)の協力を得て、希望者参加の形式で行われた中学生向けの講座です。今回は新しい乗り物を自分たちで考えだしてみよう、というテーマなのですが、面白い発想力を競うのではなく、情報の抽出とその整理方法、具体化、最後にそのプレゼンテーションまでを1日で行ってしまおうというアクティブラーニングの講座です。

今回の参加希望者は26名、乗り物についての内容なので男子が多いのかと思っていましたが、実際には女子が11名参加していました。また約半数が中3生でした。講義も含めて3時間という限られた時間の間に何か生み出すことができるのでしょうか。

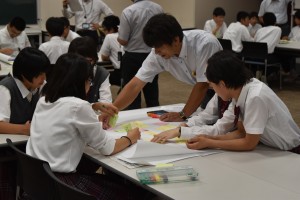

まず、最初に大阪工業大学 工学部ロボット工学科 中山学之 准教授より、本日の獲得目標やデザイン思考とは何かについての講義が行われます。生徒の皆さん神妙に聞いています。

次に、トヨタ自動車の方から「WINGLET」(ウイングレット)という立ち乗り電動二輪車の紹介があります。この講座のために名古屋から運ばれてきたものです。実際のショッピングモール内での実験映像などを紹介しながら、デザイン上で気を付けた点などが紹介されます。

いよいよ待ちに待った「WINGLET」(ウイングレット)の試乗です。ピンク色の帽子は安全のためのヘルメットの代わりです。さすが中学生、30秒ほどの練習後、簡単に乗りこなすことができました。

学校の先生も難易度を上げるためにロードコーンを並べたスラロームを作りましたが、これも難なくクリア。生徒のテンションも上がります。

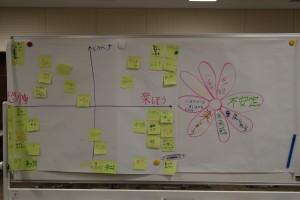

一方、その間他の生徒はマインドマップに貼るために付箋紙に気が付いたことを書き込んでいます。この乗り物のいい点や改善したほうがいい点を自由に書き込んでいます。

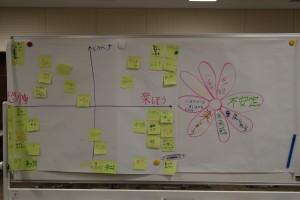

さて、部屋に戻ってから、その内容を模造紙に貼りこんでいき、似たような内容をグループにしていきます。それぞれの班には大学の先生方がついて助言をしていきます。

そのうちその中から二つの要素を取り出して、2次元の軸に表していきます。中学生らしい自由な発想の2項対立が面白いです。

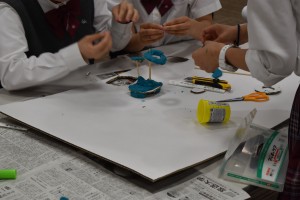

ここから抽出された要素をまとめているうちに、新しい乗り物のイメージが膨らんできます。そして、それを粘土細工で形にしていきます。やはり最初に乗った「WINGLET」(ウイングレット)に少し影響を受けているようですが、それぞれ独自なものを作ることができました。

最 後に、どうしてこのような乗り物を考えたのかを各班3分程度でプレゼンテーションします。

後に、どうしてこのような乗り物を考えたのかを各班3分程度でプレゼンテーションします。

わずか3時間弱の間にそれぞれ面白い「未来の乗り物」のアイデアを出しましたが、実際にトヨタ自動車で同じような案を思いつくのに2年かかったものもあるそうで、中学生の柔軟性の高さも実感できました。

終わってからの生徒さんたちのアンケートも、「楽しかった」「ウイングレット欲しい」「製品開発の大変さと楽しさが分かった」「プレゼンを頑張りたい」「高齢者のための製品を開発したい」「いろんなアイデアが出てきて楽しかった」「デザイン思考と聞いてもっと難しいものかと思っていたが、楽しかった」「トヨタの開発に参加した気持ちになった」など実際に参加した生徒の目線からも大変効果的だったこともわかります。

今回の企画は大学や企業の協力も大きいと思いますが、そのコーディネートをなさった学校の先生方のご苦労も大変だったと思います。しかし今回はその先生方も楽しんで一緒に参加している姿がとても印象的でした。また、発想を整理するという、今までなら大学に入ってから学ぶような考え方を中学生の間に触れることができるというのは実にすばらしいことだと思いました。

今回参加した彼らの将来がとても楽しみに感じます。

カテゴリー: その他, 中学校・中学入試 |

2016年7月26日

夏といえば甲子園、今年も各地で高校球児による地方大会の熱戦が繰り広げられていますが、他のクラブでも大きな大会が行われる季節でもあります。様々な競技の中で高校から初心者で始めても全国レベルになれるものの一つに弓道があります。

夏といえば甲子園、今年も各地で高校球児による地方大会の熱戦が繰り広げられていますが、他のクラブでも大きな大会が行われる季節でもあります。様々な競技の中で高校から初心者で始めても全国レベルになれるものの一つに弓道があります。

7月23日、24日の二日間にわたって和歌山県の田辺市弓道場という、昨年国体が行われたときに建て替えられたという立派な会場で近畿大会が行われました。その中の24日の団体戦を観戦してきました。弓道の団体戦というのは5名の選手が4本ずつ的を射て、その的中数の合計を競うというものです。団体といっても一人ひとりが射るわけですから個人戦と同じかと思っていましたが、前の人の結果や全体のリズムなど、その時の雰囲気で結果が左右されるとのことで、独特のチームワークが試されます。

近畿の強豪校、それぞれ男女で20校ずつが午前中の予選に挑みます。女子は上位8校=三田学園(兵庫)、好文学園女子(大阪)、紀央館、神島(和歌山)、桃山、桂(京都)、大津、東大津(滋賀)が決勝トーナメントに進みました。男子は上位5校が決まったのですが、次の3枠に7校が並んでいます。そういった場合は一人1本ずつ射て決めるという「競射」に持ち込まれます。その結果、決勝トーナメントに進むことができたのは、報徳、甲南(兵庫)、浪速、岸和田市立産業(大阪)、橿原(奈良)、京都外大西(京都)、紀央館(和歌山)、甲西(滋賀)の8校です。

午後はその8校での決勝トーナメントが行われました。優勝をかけた最終戦は報徳と浪速(男子)、大津と好文学園女子(女子)、の戦いとなり、それを制した浪速(男子)、好文学園女子(女子)と共に大阪勢が近畿大会優勝校となりました。好文学園女子は2年連続優勝で、大阪福島女子だった時代も含めて過去20年の間に今回も含めて8回も優勝経験があります。

以前、このブログでも取り上げた日本文化を大切にする浪速高校が日本古来の武道である弓道で優勝できたのは偶然ではないと思います。「今を大切に一生懸命生きる」という神道の教えを元に、謙虚で芯の強い生徒を育てるという教育が実際に生徒の力を伸ばすことにつながっていることを示していると思います。

さて、この日で引退になる3年生もいるのでしょうか、駐車場の隅で泣いている円陣がいくつもありました。しかし、かれらも近畿大会に出場できたという戦績を自信に変え、次の進路に向かって頑張っていくことでしょう。

高校から弓道を始めて国体選手になった方も数多くいるそうです。弓道に限らず高校入学を機に新たな競技に挑戦するのも面白いかもしれません。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年7月25日

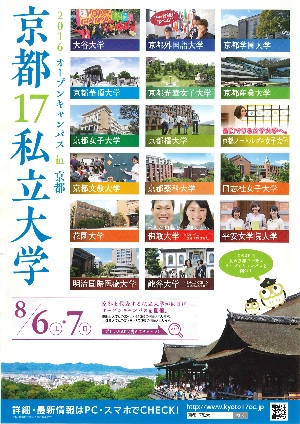

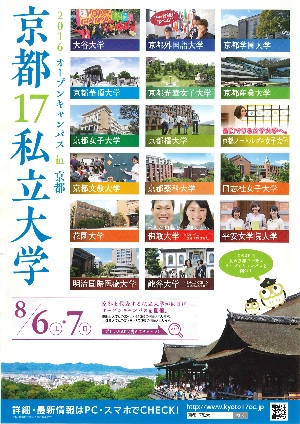

京都を代表する17の私立大が同日にオープンキャンパスを開催するイベントである「2016オープンキャンパス in 京都・京都17私立大学」が今年も開催されます。

※以前、こちらのエントリー「京都産業大 オープンキャンパス続々開催」でも、少し紹介しております。あわせてご覧ください。

詳しくは次の通りです(画像をクリックするとPDF文書が開きます)。

○2016オープンキャンパス in 京都・京都17私立大学

日程:2016年8月6日(土)・7日(日)(一部大学を除く)

場所:京都にある17私立大(大学名はPDF文書でご確認下さい)

HP:http://www.kyoto17oc.jp/

オフィシャルHPには以下の紹介文があります(以下、一部抜粋)。

~同じ日に開催することで、受験生の皆さんに、より多くの大学のオープンキャンパスに参加してもらい、各大学の特徴を理解していただきたいと考えています。夏休みで比較的時間の取りやすいこの時期に、全国から受験生の皆さんをお迎えして、17大学のことを知っていただく2日間。大学の学びを知ることができる多彩な企画をご用意して皆さんをお待ちしています。~

遠方から京都に来られる方は、6日(土)に京都に来て一日大学を回り、その日は京都のホテルで一泊。そして、翌日7日(日)にも一日回って最後に帰る…という行動ができるので、大変ありがたいイベントですね。

あとは、各大学のHPに掲載されるオープンキャンパスのプログラムをよく見て、必ず参加したいイベントがどの大学で何時からやっているのかを洗い出し、しっかり回れるスケジュールを事前に立てておきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2016年7月22日

7/16(土)、梅雨明けを思わせる日差しの強い日、阪急摂津市駅から徒歩で高校へ向かいました。平坦な道ではありましたが15分ほどかかりました。

まず、学校長の挨拶と学校方針の説明。創立79年目。普通科と工業科と国際科があり、普通科では希望大学を目指してキャリア教育から『将来の人生に向けて』指導している。工業科は4つの学科を持ち『ものをつくる』就職に向けての指導をし、〔資格〕〔検定〕を身に付けさせる。国際科は、今話題のグローバル教育ではなく、〔スポーツコース〕のみの学科であるとのことでした。

続いて、教頭からの学科説明。『普通科』(男女)は、〔アドバンスコース〕と〔キャリアコース〕に分かれているが、現状は〔アドバンスコース〕は7限目授業や土曜日講習などで〔キャリアコース〕と差別化をしているとのこと。そしてやはり学科のメインは、『工業科』(男子)のようでした。4学科〔機械工学科〕〔電子機械工学科〕〔電気工学科〕〔電子工学科〕があり、1年次にはすべての学科を経験し、2年次から希望の学科に進むとのことです。卒業までには最低1つの資格は取るようです。

『国際科』(男女)は、スポーツコース。女子サッカー・女子柔道・女子駅伝・男子硬式野球・男子バレーボール・男子バスケットボール・男子卓球の各部があるそうです。

進路は、〔進学:就職〕=〔7:3〕各合格率はほぼ100%とのことです。

サマースクールは、8/27(土) オープンスクールは、11/19(土)です。サマースクールでは、“体験実習”や“体験授業”が受けられます。HPで確認してみてください。

以上、星翔高校の学校説明会についてでした。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2016年7月21日

7月16日(土)開成教育グループ生対象の入試説明会を関西大学第一中学校・高等学校で実施しました。100名以上の生徒と保護者を対象に、わかりやすくも面白く学校の紹介と入試の説明をしていただきました。(お忙しい中、お世話になりました。ありがとうございました。

その際、配布されたのがこのチラシです。「関一祭」というのは関西大学第一高等学校の文化祭のことなのですが、一般の入場も可能で、受験を考えている小・中学生や保護者も見に来ることができるイベントです。舞台でのパフォーマンスや展示など「関一祭」自体見ごたえがあるものが多いそうなのですが、学校紹介イベントも行うとのことです。と、ここまでは同様の取り組みを行っている学校も多いので、殊更ここで記事にすることもないのですが、実はこのチラシ、関大一高の生徒が1日で作成したものだということに感動した次第です。

塾の生徒を招いて説明会を行うことを、前日に入試担当の先生が何かでちらっと生徒会の生徒に漏らしたそうです。すると生徒たちが、せっかく小学生とその保護者が集まっていただけるのであれば、自分たちも受験生を増やすために手伝いがしたい、ぜひ9月の「関一祭」の宣伝もさせてほしい、と申し出たそうです。そして、新たな生徒募集のイベントを考え、チラシを自分たちでデザイン(しかも完全に手書き!)して先生に託したとのことです。

最近では学校紹介の美しいパンフレットやドローンを使って撮影した紹介ビデオなどを作る学校も増え、魅力を伝える様々なツールが整備されてきましたが、実際にそこに通っている生徒たちが自分たちの学校をもっと見てもらいたいと機敏に動くその姿勢こそが、学校の魅力を最も伝えているなと感じました。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2016年7月20日

京都産業大のオープンキャンパスのお知らせです。

高校が夏休みに入り、受験生も忙しい時期になりますが、受験勉強だけでなく学校見学も計画的に行ってもらいたいところです。高1・2のみなさんは、受験学年になるとなかなか時間が取りにくくなります。夏休みのこの時期はクラブも大変かと思いますが、大学のオープンキャンパスも多数開催されていますので、気になる大学には早めに見学に行かれることをお勧めします。

詳しくは次のとおりとなっています(画像をクリックするとPDF文書が開きます)。

○京都産業大 オープンキャンパス

日程:

2016年08月06日(土)、2016年08月07日(日)、2016年08月20日(土)

2016年09月11日(日)

時間等:10:00〜16:30(9:30~受付) 事前申込不要、入退場自由

内容:

① 大学紹介・入試説明

② 学部イベント(模擬授業・研究室公開)

③ 保護者向けイベント

④ キャンパスツアー(バス・ウォーキング)

⑤ 受験英語対策講座 ※8/6,7,20のみ

⑥ 公募推薦入試(英語)模擬試験 ※9/11のみ

⑦ エアラインセミナー ※8/6,7のみ

⑧ 現代社会学部シンポジウム ※8/20のみ

⑨ ひらめき★ときめきサイエンス ※8/20のみ

イベントによっては日程が限られているものもありますので、お目当てのものがございましたらお気を付けください。

また、8月6日(土)7日(日)の2日間は「2016オープンキャンパスin京都・京都17私立大学」となっており、京都にある多くの大学がオープンキャンパスを実施します(龍谷大は7/30,31、佛教大は7/31,8/7で実施)。京都産業大だけでなく、まとめて学校見学をするチャンスになっています。これから志望校を検討するみなさんは、大学がどういうところかを味わう感じで、受験生のみなさんは、しっかりと比較検討などの目的意識を持って情報を得ていただきたいと思います。

カテゴリー: 大学・大学入試 |