2023年10月13日

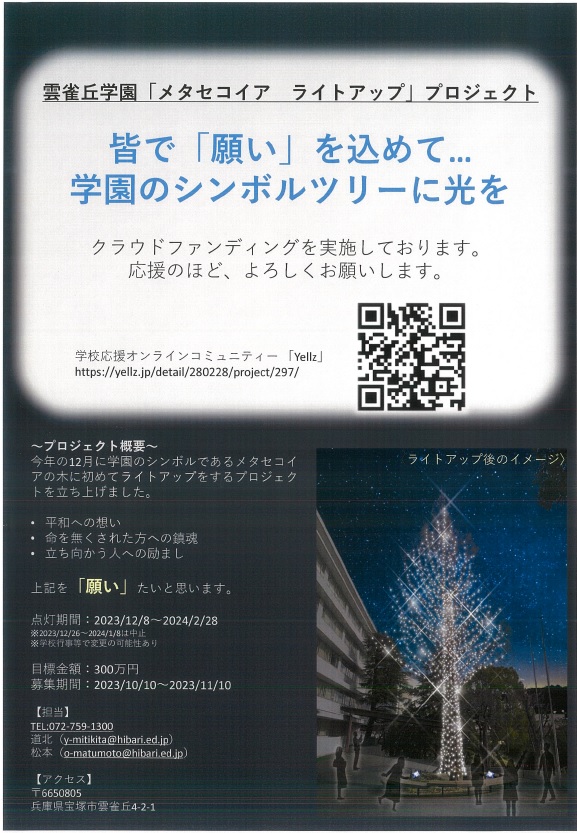

阪急宝塚線雲雀丘花屋敷駅から専用改札を通るとすぐの雲雀丘学園からこのようなご案内が届きました。

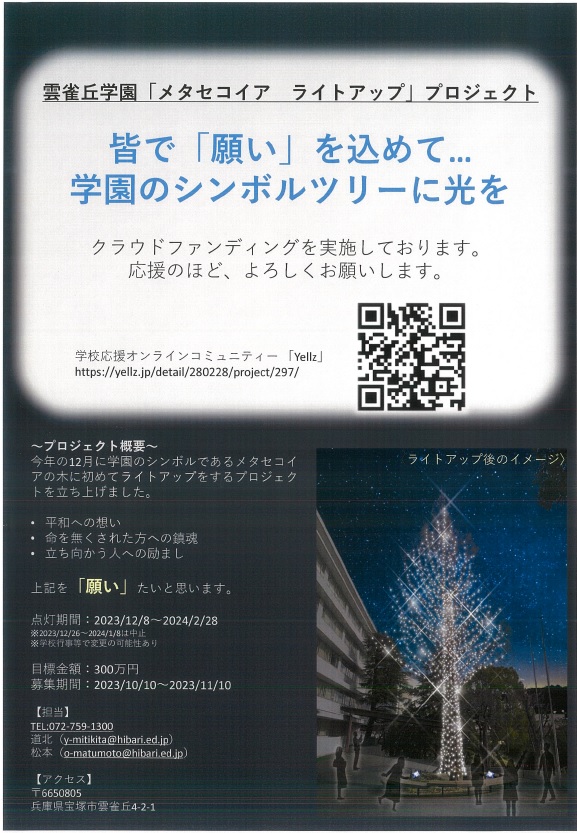

年末ともなるとキリスト教系の教会や商業施設はもちろん、駅前や一般の住宅などでも電飾によるライトアップがなされ、季節感を盛り上げてくれるわけですが、雲雀丘学園でも12月に校舎前にある大きなメタセコイア(ヒノキ科の落葉針葉樹)の木をライトで飾ろうとなったようです。但し単に他所がやっているからウチも、という話ではなく、終わりの見えない世界各地で発生している軍事衝突、地震や洪水といった自然災害などで失われた多くの命への鎮魂と平和への祈りを込めて、という極めて純粋かつ高潔な動機のようです。このような「思い」がありますから、どこかのスポンサーがお金をドンと出して設置しました、というのではなく、クラウドファンディングという形で多くの人の力で実現したい、とのことです。しかし、10月11日時点で目標額300万円に対し、集まっているのは51万円ちょっと。達成率17%と低調です。このままでは木の下の方しか光りません。このブログを読んだあなた、この考えに賛同できるのであればご協力ください。詳しくは2次元コードをご覧ください。

個人的には目標以上にお金を集まったら、阪急電車から見える側もガンガンライトアップして欲しいと思います。

カテゴリー: 未分類 |

2023年10月12日

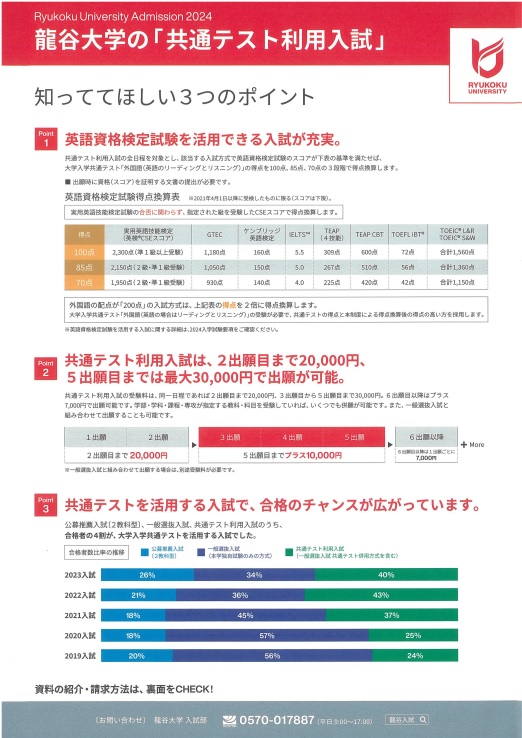

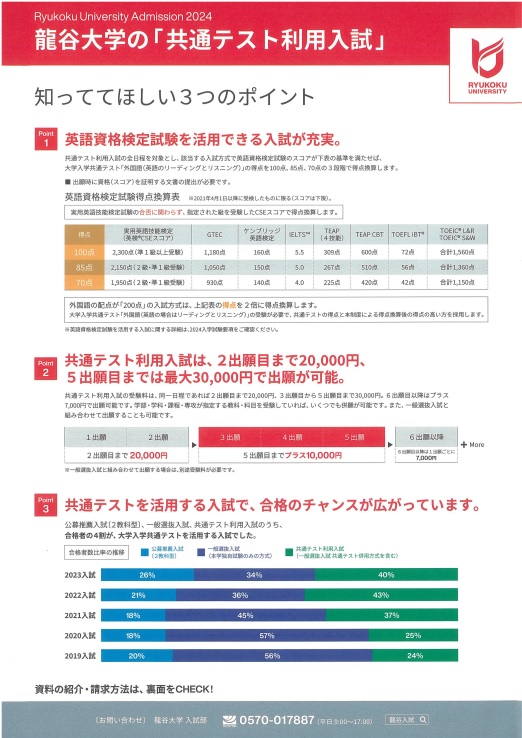

昨日、追手門学院大学の共通テスト利用入試について書きましたが、龍谷大学からも追手門を追いかけるかのように共通テスト利用に関する案内が送られてきました。

ポイント1

共通テスト利用入試に英語資格検定をみなし得点として利用することができます。英検のCSEスコアが2300点以上ならなんと100点満点とみなされます。ありがたや~

ポイント2

共通テスト利用入試の受験料は2出願まで20,000円、5出願まで30.000円。お得ぅ~

ポイント3

共通テスト利用による合格者数は全合格者に対する割合が、近年増えてきています。昨年度は4割ほどを占めています。使えそう~

というわけで、昨日と同じオチになりますが、共通テストは受けておきましょう。で、受けるからには準備しておきましょう。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

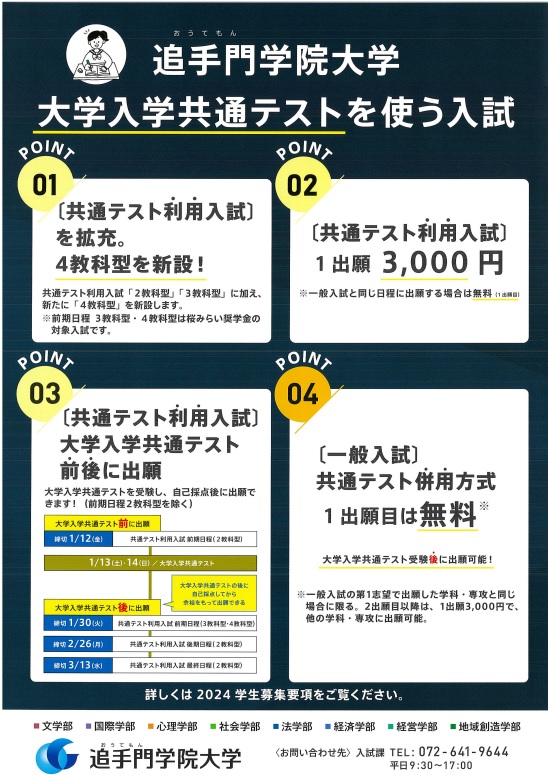

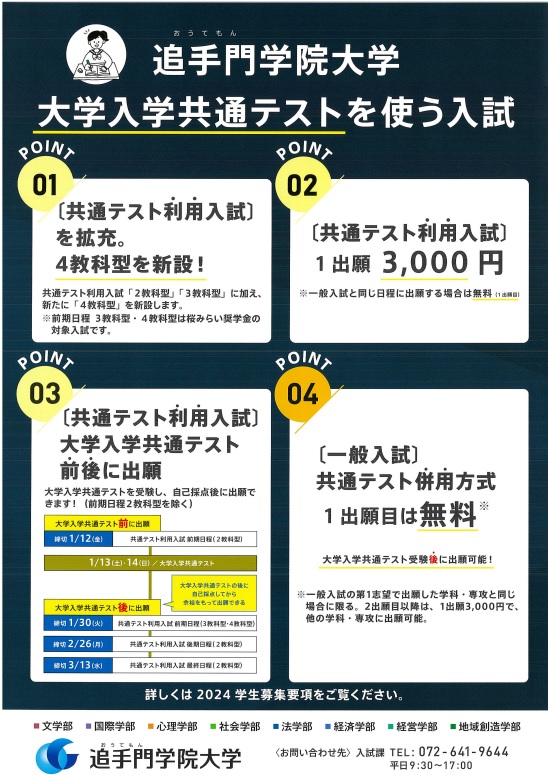

2023年10月11日

次回で4回目となる大学入学共通テスト(以下「共通テスト」)ですが、センター試験に比べると2割以上問題冊子のページ数が増えるなど、資料や文字が多くなりました。また、答えを求めるのではなく、そのプロセスを考えさせるなど、設問の質も変わってきました。このことから「私立大学を志望しているので、難しくなった共通テストを受験しなくてもいいかな?」と考える受験生がいても不思議ではありません。しかし、それは正しい判断でしょうか?

追手門学院大学では、共通テスト利用がしやすいように制度変更しています。ご覧のように、まず従来の2教科型、3教科型に加えて、4教科型を新設します。一般的に教科数が増えるとハードルが下がりますので、科目間の得点力にあまり差がない受験生にとってはありがたいわけです。しかもこの方式は「桜みらい奨学金」の対象となっています。

さらにお勧めなのが共通テスト「併用」方式。何と1出願目が無料となっております。

詳しくは大学HPや募集要項でご確認ください。

というわけで、このように共通テスト利用や併用に関し出願しやすくしている私立大学も増えています。仮に共通テストの難易度が上がったとしても、受験生全員にとって同じ条件ですので、別に避ける理由にはなりません。むしろ私立大学が第一志望でも出願機会を増やすために、共通テストは受験しておくべきではないでしょうか。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年10月10日

大阪上本町の清風中学校・高等学校についてはこのエントリーでも紹介してきましたが、今回は中学校の理Ⅲプレミアムクラスの中に設定されている「国際コース」についてのお話です。グローバル化が進行している今日、公立・私立を問わず国際系の学科やコースを設定している学校も増えてきましたが、こちらはなんと21か月、つまり2年近くの留学ができて、帰国後に国内の難関大学受験の準備ができるという6年一貫ならではのカリキュラムとなっています。詳しくは10月14日の相談会や11月4日の説明会で聞いて見られてはいかがでしょうか。小学生男子の諸君、世界に挑戦だ。

詳しくはこちらをクリック。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2023年10月6日

大阪の十三駅から徒歩5分の英真学園からオープンスクールのご案内をいただきました。

こちらのオープンスクールは「ご予約不要」。しかも、13:30と14:40からそれぞれ学校紹介や入試制度の説明会がありますが、並行して14種類の体験講座が設置されており、どちらかの説明会に参加したら、それ以外の時間で体験してね、という仕掛けになっています。

しかも、入退場も自由。運営される先生方や在校生の皆さんは大変そうですが、受験生にとってはありがたい企画となっています。

というわけで、中3生の皆さん、11月4日午後は十三に行ってみましょう。

詳しくはこちらのPDFをご覧ください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2023年10月5日

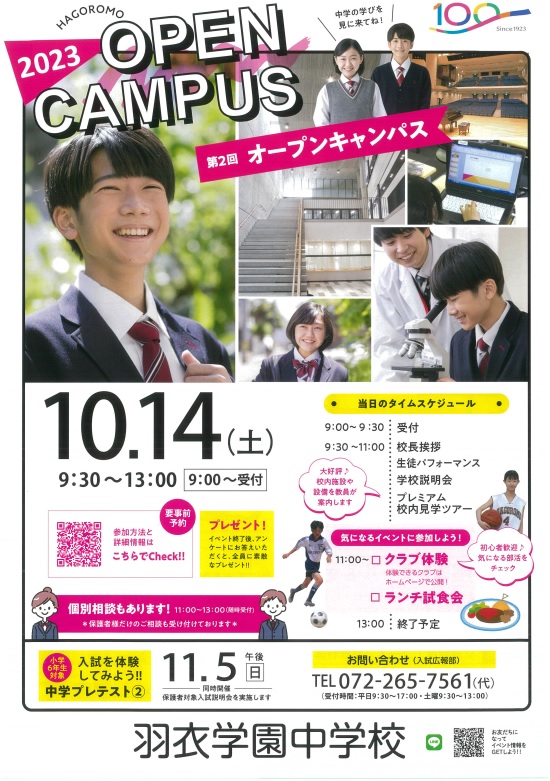

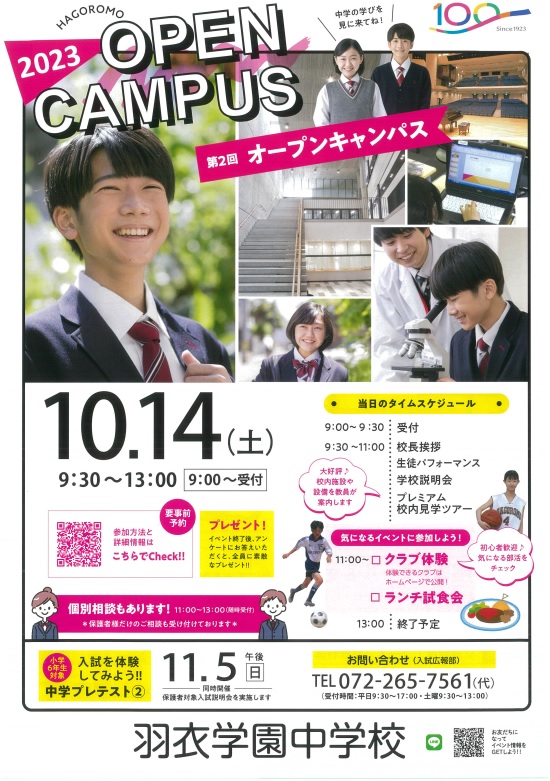

大阪府高石市の羽衣中学校からオープンキャンパスのお知らせが届きました。

今年100周年を迎えたこの学校は、このオープンキャンパス終了の1時間後、30年前にこの中学校の生徒だった方向けのホームカミングデイが開催されます。そして30年前、つまり創立70周年の時に埋めたタイムカプセルを開封するのだそうです。当時は女子校でしたので、多くの女性がお集まりになることでしょう。在校生や受験生のお母様もいらっしゃるかもしれません。

今回のオープンキャンパスでもクラブ体験やランチ試食会も用意されています。来月に用意されているプレテストの受験を考えている受験生も下見を兼ねて、是非ご参加を。お申し込みは2次元コードか学校HPからどうぞ。この学校の次の100年を作るのは、君たちだ!

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2023年10月4日

京都市営地下鉄の「太秦天神川」駅近くの京都太秦(うずまさ)キャンパスが整備されたので、京都先端科学大学は京都市内の学校として定着してきましたが、元々は亀岡に有った京都学園大学がそのルーツで、今でも京都亀岡キャンパスに1学部と1学科が設置されています。

京都亀岡キャンパスはJR亀岡駅から5キロほど。バスの時刻が合えば15分ほどで行けますが、大阪駅から亀岡駅までは1時間以上かかり、バスや電車の乗り換え時間も考えると通学できる範囲は限られる、という立地です。

しかしそんなことでへこたれる大学ではございません。今回、京都、大阪、滋賀の2府1県のなかで対象地域在住の学生向けに定期代or一人暮らし支援ということでしょうか、50万円の給付型奨学金制度が作られました。というわけで、対象地域の皆さん、一度検討してみてはいかがでしょうか。

詳細のPDFはこちら >>

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年10月3日

中学募集に関して、2024年度入試から、募集人員を90名から120名へと増加させる、という話は以前このエントリーでも紹介しましたが、少子高齢化なんて関係なく受験生を増やし続けている浪速中学校が、今年もプレテストを実施します。

こちらも10月と11月の2回。本番入試さながらの環境で実施されます。

ところで、高校からの入学者も増加の一途をたどっているこの学校、中学募集人数を増やして校舎に入りきるの?とご心配の皆さん。100周年記念事業の一環として、中学校の建物そのものを現在新築しております。真新しい校舎で学べる今年の受験生は羨ましい限りです。

プレテストの申し込みも現在受付中です。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2023年10月2日

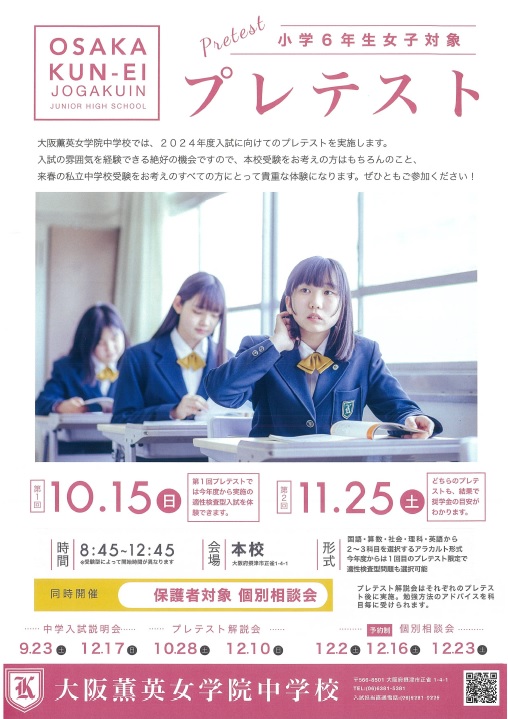

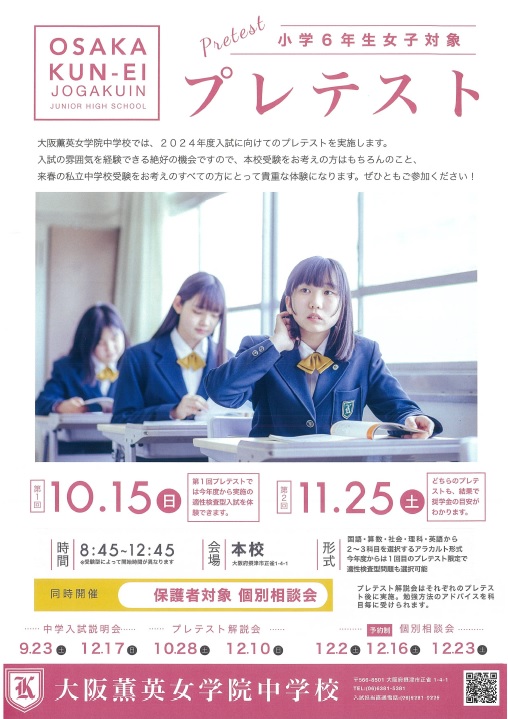

大阪府摂津市の大阪薫英女学院中学校でもプレテストが実施されます。この情報だけなら例年と一緒かな?となりますが、実はビッグニュースが!

以前、このエントリーでも紹介しましたが、2024年度入試から「適性検査型」の入試方式が追加となります。それに伴い、プレテストにも適性検査型が追加されることになりました。公立中高一貫校受験生にとっても朗報ですね。但し、2回設定されているプレテストの内、10月15日だけ適性検査型を選ぶことができるようです。つまり、公立中高一貫校受験生はこの10月15日のチャンスを逃すわけにはいけません。

現在申し込み受付け中となっています。お急ぎください。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2023年9月29日

子どもの世界でもスマホの普及率は年々上がってきていますが、それに伴いSNSの利用などによる長文を読み書きする機会の減少や、聞き取り能力がなくても楽しめる動画視聴などによる国語力の低下が心配されています。英語の4技能(リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング)よりも、国語の4技能の方が心配だという声も聞きます。そんな中で、西宮市の仁川学院中学校では、次年度入試から入試の国語にリスニングを導入するようです。現行の大問1の100文字作文の代わりにするとのことで、解答時間も含めて10分以内を想定しているようです。学校の授業に参加するために必要な能力の一つが「聞く力」ですから、入試の国語へのリスニング導入はとても合理的ですね。

どのような出題になるのか、受験生としてはこれだけの情報では心許ないと思います。しかしご安心ください。さすがは仁川学院、10月14日(土)の授業体験会と11月23日(木祝)のプレテストの合計2回お試しの機会が設けられています。

受験予定者は両方への参加をお勧めします。

ところで以前大阪の薫英女学院中学校でも国語のリスニングが出題されていました。この流れ、今後どのような広がりになるのか、注目です。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |