2023年6月26日

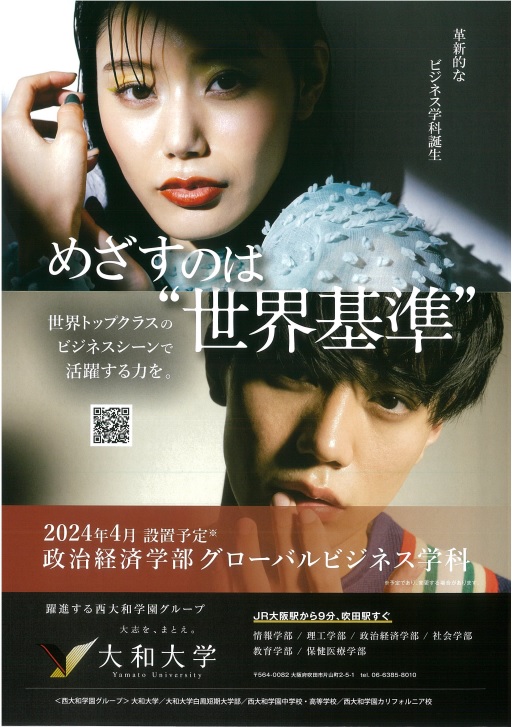

大阪府吹田市の開校から10周年を迎えた大和大学ですが、政治経済学部に「グローバルビジネス学科」の設置を構想しているとの発表がありました。目的は実にシンプル「世界基準のビジネス人材の育成」です。そのためには当然英語力の育成も行われますが、2年次にはインド、インドネシア、タイ、中国、ベトナム、シンガポール、マレーシアなどから1か国選んで現地企業でインターンや共同プロジェクトに参加するという1週間程度の実習を予定するなど実践力を育成するプログラムも構想されているようです。

定員は80名の予定とのことです。アフターコロナの様子見をするのではなく、世界に攻め込むこの姿勢、すごいですね。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年6月23日

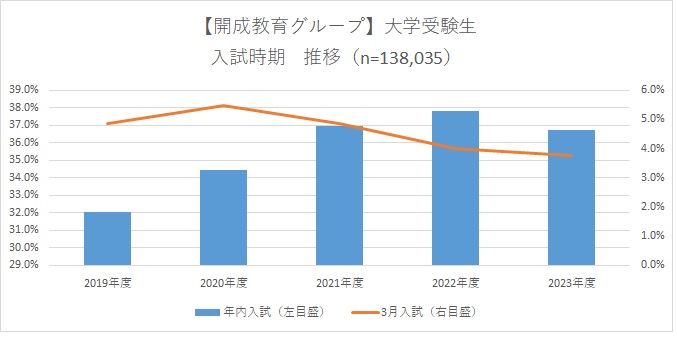

先日、ある大学の説明会で大学受験生の受験時期が次第に早まり、早期決着志向が年々高まっている、と聞いたのですが、確かに他のセミナーやネット記事でも同様の内容に接したことがあります。しかし、それは本当なのでしょうか。そこで当グループの受験生で確かめてみることにしました。

5月に同じような分析をしてみましたが、今回は過去5年分、合計で約14万件の出願データを元に、各年度の出願合計数に対する入試時期の割合を調べてみました。

すると、確かに年内入試の割合が高まっています。総合型選抜など年内で決着する入試方式を取り入れる大学が増えているというのも影響していると思いますが、センター試験最終年度の2020年度は安全志向から上昇、2021年度はコロナ禍直撃でさらに上昇、2022年度はその傾向がさらに強まった、と考えられます。しかし、今年度はその割合が2年前よりも下がってきています。

一方で3月入試に関しては、2020年度をピークに下がり続けています。年内入試が増えた分、減少するのはわかるのですが、今年度に関しては、年内入試も3月入試も減少、つまり2月の一般選抜に集中したことになります。

というわけで、今回の都市伝説については、コロナ禍不安からの早期決着志向は見られたが、今年度の状況を見ると、一般選抜まで戦う受験生が減り続けているわけでは無いですよ、といえるでしょう。新課程初年度となる2025年度入試は、18歳人口の増加の波と重なっています。各大学の選抜方式や時期ごとの募集人数割合などによって大きく難易度が動く可能性もあります。注意が必要ですね。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年6月22日

大阪工業大学から、大阪府教育委員会とのコラボ企画、「『超』探究Summer School」のご案内が届きました。

簡単に言えば参加型の講座体験なのですが、そのバリエーションと内容が半端ないです。プログラミングやロボティクスなどの最先端の研究・開発分野から、化学、建築デザインなど幅広いプログラムも用意されています。またインテリアデザインや経営・ビジネス分野の講座もあるようです。夏休みに大学の学びをリアルに体験したい高校生諸君、いかがでしょうか。事前予約制で先着順となっています。急げ!

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年6月21日

太平洋戦争開戦の前年である1940年、京都市右京区西京極に昭和皇后の妹君である大谷智子氏によって創立された高等女子校をルーツに持つ京都光華女子大学ですが、開学59年の4年制大学に対して、短期大学は73年の歴史があります。

現在はライフデザイン学科の1学科体制ですが、ファッション、ブライダル、フード、インテリア、デザイン、情報ビジネスなど様々な分野の資格取得も可能なうえに、ライフデザイン・コンピテンシー(LDC)という必修授業でプレゼンテーション力の養成も行われています。実際、高校教員向けの説明会でも在校生による学生生活を紹介する、堂々たるプレゼンテーションが披露されました。

この京都光華女子大学短期大学部が、歯科衛生士養成の「学科」を2024年度から新設予定であると発表されました(短期大学部の中ですので、学部ではなく、学科となります)。

歯科衛生士といえば専門学校による養成がメインでしたが、近年では4年制大学への設置(関西では大阪歯科大学、梅花女子大学、神戸常盤大学)も進んできました。しかし実は歯科衛生士の課程は3年間で良いので、短期大学の方が早く就職できるという点で合理的だともいえます。因みに関西には関西女子短期大学(大阪)、大手前短期大学(兵庫)の2校なのですが(神戸常盤大学短期大学部は4年制に改組)京都は空白地帯だったので、そこに京都光華女子が名乗りを上げたというわけです。

短期大学、特に女子短期大学は4年制大学に吸収させるなど廃止や規模縮小しているところもある中で、学科新設という攻めの姿勢は実に素晴らしいですね。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年6月20日

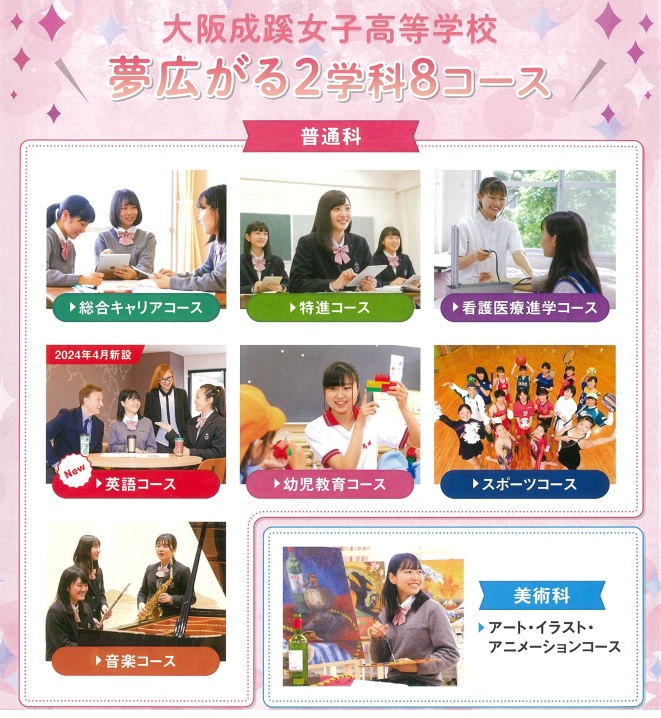

2007年には3学期制に移行して週6日制に戻し、2011年には「実践的キャリア教育・職業教育支援事業推進校」に認定、2018年にはユネスコスクールに加盟するなど、キャリア教育という特徴をさらに進めてマンモス女子校となった大阪成蹊女子高等学校について新たな情報が入ってきました。学科としては「普通科」と「美術科」を併設していますが、その普通科の中に2001年から「コース」を設置しています。現在は「総合キャリア」「特進」「看護医療進学」「幼児教育」「スポーツ」「音楽」の6コースとなっており、いずれもキャリア教育をベースに、その目的に応じた教育活動が行われています。

そこに次年度から英語に関わるコースを新設し、国際コミュニケーション能力を育成するプログラムを始めるとの情報が入りました。詳細はこれから順次決まっていくとの事ですが、比較的安価な海外短期研修などを組み合わせたプログラムも検討されているようです。地域の女子にとって、また選択の幅が広がりましたね。詳細は9月18日(月祝)の「開成進学フェア」の学校ブースでお聞きください。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |

2023年6月19日

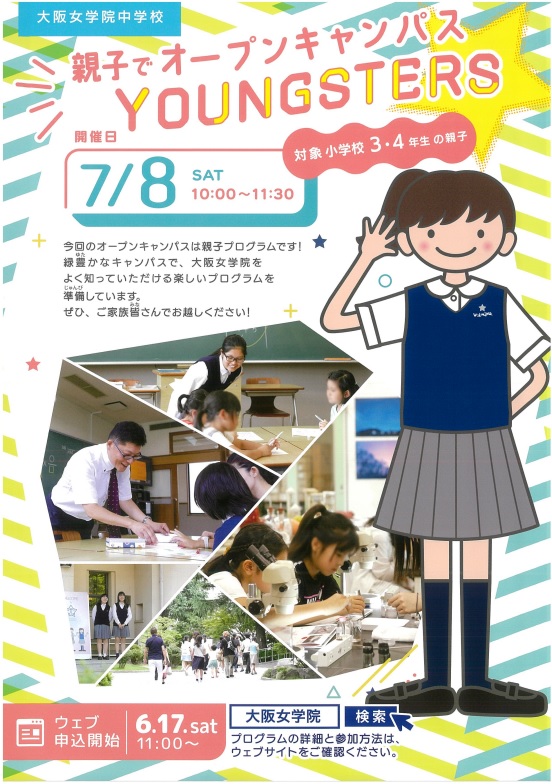

梅雨の中休みでしょうか、暑い日々がやってきましたが、それと共に学校見学会の機会も増えてきました。こちら大阪女学院では小3・小4限定のオープンキャンパスが開催されます。在校生の皆さんの主導で行われるこのイベント参加で、この学校の魅力を知ったという方も多くいらっしゃいます。まだ志望校は決まっていないけど・・・という女子、一度参加して見てはいかがでしょうか。

カテゴリー: 中学校・中学入試 |

2023年6月16日

以前もこのエントリーで紹介した【河内長野キャンパス】高野山大学 オープンキャンパス&模擬講義【案外近い】 « 学校選びの道しるべ|開成教育グループ 入試情報室 学校・入試情報ブログ (kaisei-group.co.jp) 高野山大学からオープンキャンパスのご案内が届きました。

ご覧のように「河内長野キャンパス」で開催されるのですが、このキャンパス、実は別法人である「大阪千代田短期大学」の中にあります。つまり別の学校の一部を借りているという不思議な形なのですが、多くの私立学校の創世期には別の学校やお寺の一部を間借りして開校したという話も時々聞きますので、これはこれで貴重な歴史の瞬間を見ているようでもあります。

それはさておき、ご家族に車で送ってもらうときにはカーナビに「大阪千代田短期大学」と登録してもらってください。お申し込みは大学HPからどうぞ。

カテゴリー: 大学・大学入試 |

2023年6月15日

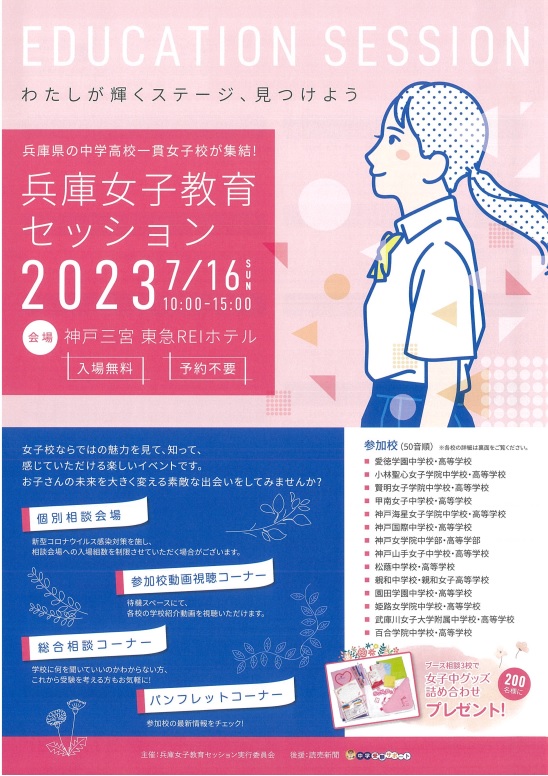

兵庫県の女子中高、14校合同の説明会です。コロナ禍前は在校生たちによるトークセッションなどもありましたが、今年は動画での学校紹介と、個別の相談がメインとなります。中学受験、高校受験を考えている女子は参加してみましょう。もちろん兵庫県外からの参加も大歓迎。予約不要となっておりますが、状況によっては入場制限があります。あくまでも過去の状況からの予測ですが、お昼前を避けた方がいいかも知れません。

カテゴリー: 中学校・中学入試 , 高等学校・高校入試 |

2023年6月14日

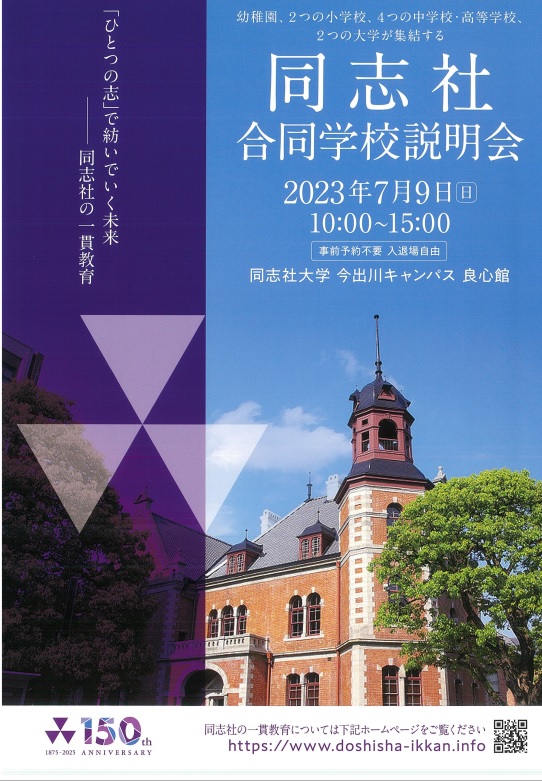

同志社という名前を冠する学校は中・高や大学・大学院をそれぞれ別として数えると、1条校(学校教育法第一条に定められている学校種)15、インターナショナルスクール1の合計16校あります。(同志社幼稚園・同志社小学校・同志社国際学院・同志社中学校・同志社女子中学校・同志社国際中学校・同志社香里中学校・同志社高等学校・同志社女子高等学校・同志社国際高等学校・同志社香里高等学校・同志社大学・同志社女子大学・同志社大学大学院・同志社女子大学大学院・Doshisha International School、Kyoto)

このうちの13校が合同の説明会が7月9日に開催されます。対象年齢が異なるわけですから、最初に中高の学校8校+大学が1校、次に幼稚園1園と小学校2校、最後に大学1校といったリレー形式で開催されます。

予約不要、入退場自由となっていますので、興味のある学校をいくつかまとめて聞いてみてはいかがでしょうか。

しかし、こうやってみると、同志社って大きな組織ですね。

カテゴリー: 中学校・中学入試 , 大学・大学入試 , 高等学校・高校入試 |

2023年6月13日

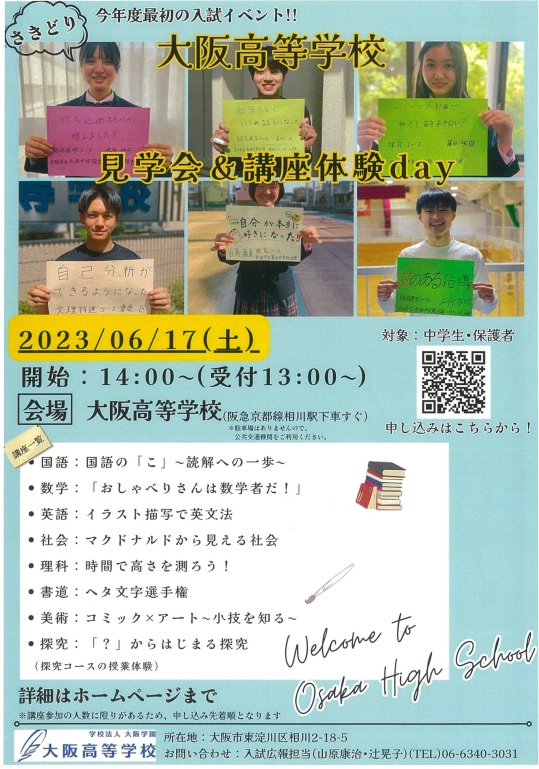

大阪市東淀川区、阪急京都線相川駅からすぐの大阪高等学校は、日本大学大阪中学校をルーツに持つ男子校でしたが、13年前に共学化して今では1学年500名近いマンモス校となっています。4年前から始動した探究コースでは、様々な地域問題、社会問題に向き合うなど、最新の教育理念も取り入れた実践が行われています。

メインのオープンスクールは8月にあるのですが、今年はそれに先駆けて「見学会&講座体験day」というイベントが行われます。

まずは14時から在校生による学校紹介と校内見学ツアーがあって、15時からご覧のように楽しそうな体験講座の中から一つ選んで受講という流れになっています。

どのような授業が行われているのか、中3の皆さんはひとまず体験してみてはいかがでしょうか。お申し込みは学校HPからどうぞ。

カテゴリー: 高等学校・高校入試 |