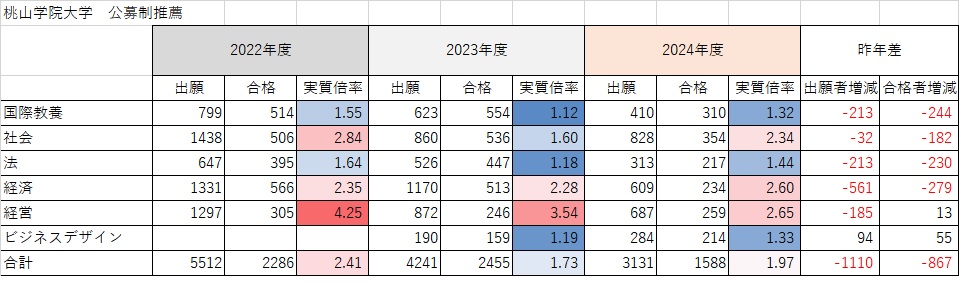

昨年大きく出願数を減らした桃山学院大学ですが、今年もさらに出願者数を減らしています。しかし合格者を絞り込み、実質倍率は上昇させました。年内に多くの合格者を確保しようとする大学が増えている中で、あえて一般選抜で多くの学生を確保しようという作戦でしょうか。

学部ごとの増減をみてみると、文系で最難関の経営と社会が逆の動きになっています。経営は185名の志願者減に対して13名昨年よりも多くの合格を出していますが、社会は大きく合格者を絞り込んで、厳しい入試となりました。社会学部は過去2年間で多くの合格者を出していますので、定員管理の観点から絞り込みをかけたのかもしれません。

大阪あべのキャンパスに設置され、2023年度から学部昇格したビジネスデザインは次第に認知されてきたのでしょうか、実質倍率も上昇してきました。こちらは一般選抜でも注意が必要ですね。

というわけで、一般選抜では社会とビジネスデザインに要注意。それ以外は昨年並みの合格最低点を目標にするとよいでしょう。