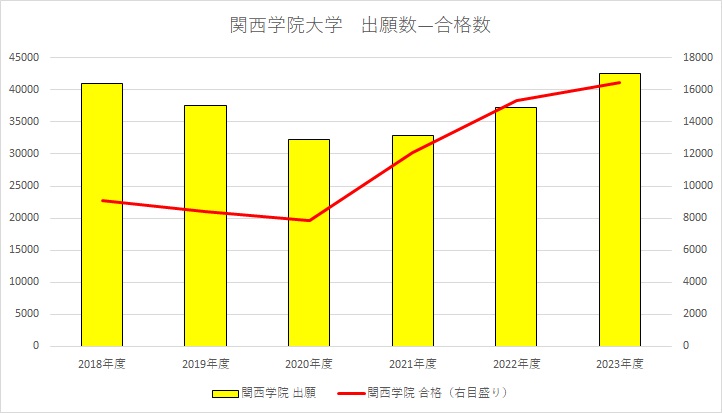

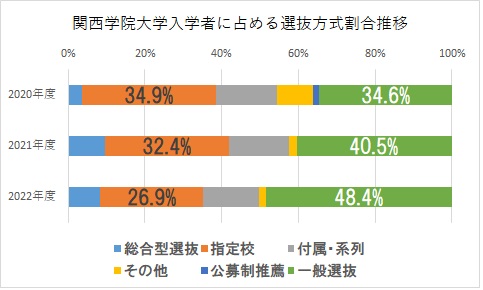

一般選抜からの入学者割合が一番低い関西学院大学ですが、2021年度から次第に学校推薦型選抜(指定校)による入学者を減らし、一般選抜による募集を強化する方針に切り替えました。その結果、今年は出願数、合格者数共に過去6年では最高となりました。もちろん学部など募集単位ごとの差はありますが、全体的に関西学院大学はこの傾向が続くと考えられます。(続く)

一般選抜からの入学者割合が一番低い関西学院大学ですが、2021年度から次第に学校推薦型選抜(指定校)による入学者を減らし、一般選抜による募集を強化する方針に切り替えました。その結果、今年は出願数、合格者数共に過去6年では最高となりました。もちろん学部など募集単位ごとの差はありますが、全体的に関西学院大学はこの傾向が続くと考えられます。(続く)

開成教育グループ主催「関西8大学大研究」に向けていろいろと調べているといろんな景色が見えてきます。一般選抜の出願数と合格数に関して6年分の数値をグラフ化してみました。

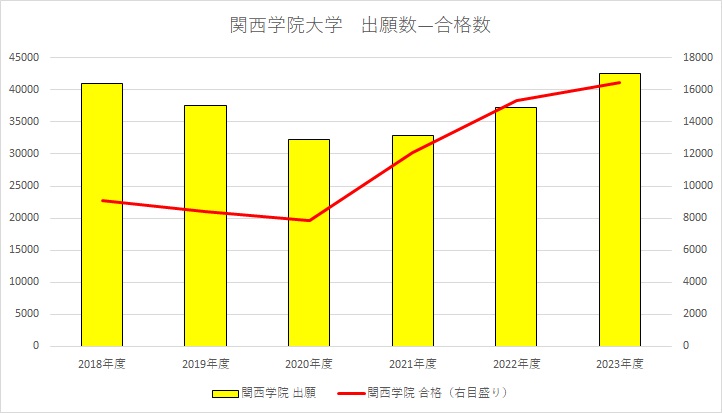

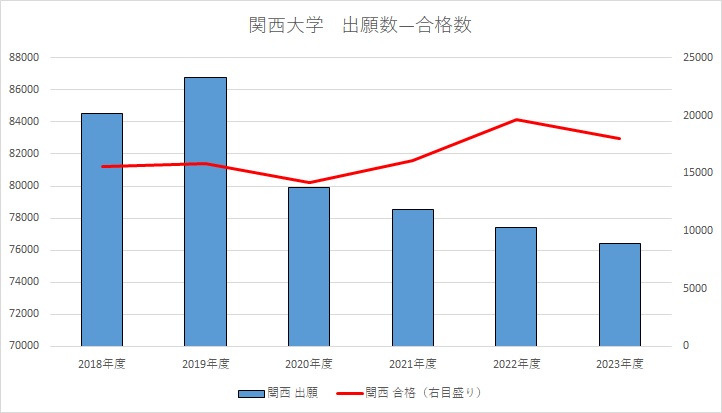

関西大学は2021年度から3月入試を取りやめましたが、実は最後となる2020年度から志願者が減っていたことがわかります。安全志向とコロナ禍の影響を受けた2021年度から出願そのものは減少していますが、追加合格によって入学者の確保はできており、2023年度入試では合格者も絞り込む動きになっていることがわかります。(続く)

2019年に現校名になり、学部新設や新キャンパスの整備、法人再統合による附属中高の設置、豪華な奨学金など話題に事欠かない京都先端科学大学ですが、この春「京都先端科学大学」の1期生が卒業し、その活躍が期待されるところです。

先日も高校教員向け説明会が開催され、多くの高校の先生方も参加されていたようですが、いよいよ受験生向けのオープンキャンパスが始まります。

次の日曜日を皮切りに9月まで6回企画されているようです。この大学に興味のある受験生はお申し込みください。学部ごとにキャンパスが異なりますのでご注意を。

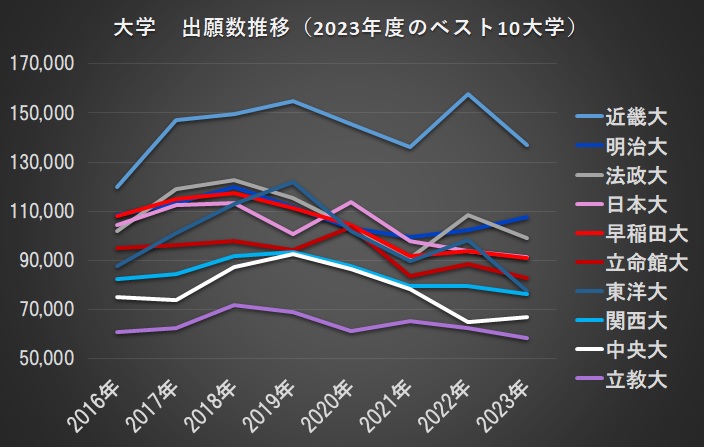

大学の出願数の推移について、2023年度入試でのベスト10大学を選んで、2016年度からの推移をグラフにしてみました。(受験料が定額で別の方式や募集単位に複数出願できる千葉工業大学は今年から集計から除外しています)

近畿大学は今年も全国1位を維持しました。多少の変動はありますが、ぶっちぎりです。

今年は明治大学が2位に返り咲きました。2020年度から続伸です。一方昨年2位だった法政大学が昨年の揺り戻しでしょうか3位に後退しています。

4位、5位の日本大学、早稲田大学はほぼ同じです。学部ごとに独立した動きをしている早稲田ですが、決して人気が低下しているわけではなく、受験できる人が限られる、といったことでしょうか。

立命館大学は6位です。一般募集での入学者割合が高く、受験生の地理的な分布も広い大学ですが、コロナ禍の影響を受けて、まだ回復していないように見えます。

拡大路線を続けている7位の東洋大学ですが、首都圏の定員抑制策もあって難易度が上昇しているのかもしれません。今年はちょっと敬遠気味だったのでしょうか。

2021年から実質3月入試から撤退した8位の関西大学ですが、特に大きくへこんだイメージはありません。今年も堅調に推移しています。

2019年から下降気味だった9位の中央大学はキャンパス移転効果もあったのでしょうか、今春にはプラスとなっています。本来のポテンシャルならもっと集まりそうに思えますので、次年度は狙い目だといえるのではないでしょうか。

自校での英語入試を原則廃止した10位の立教大学は、その効果でしょうか2021年度には出願数が上向きましたが、やはり国際系全体の様子見感もあって減少しています。

というわけで、次年度はこのランキングがどのように変動するのか注目です。

来る7月16日(日)開成教育グループ主催「関西8大学大研究」が開催されますが、それに合わせて、今春入試の状況についていろいろ提供してみたいと思います。

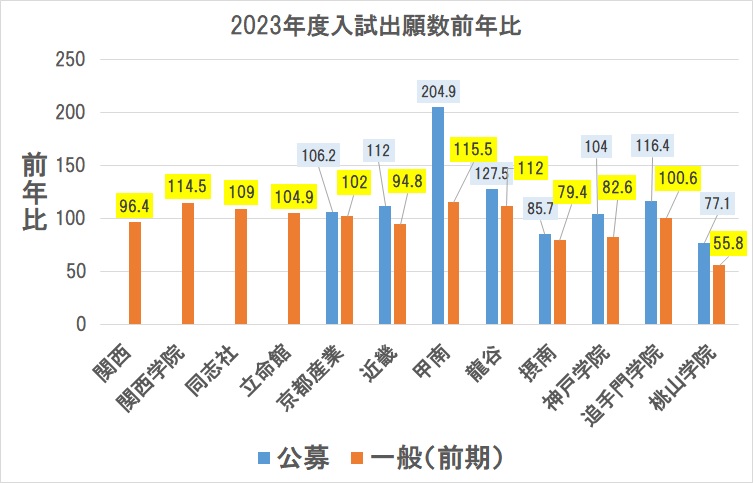

今回は出願者数の前年比についてです。関西8大学+(摂神追桃)の12大学の、学校推薦型(公募制)と一般(前期)の出願数の前年比です。関関同立は実質公募推薦が無いので数値がありません。

ご覧のように、関関同立では関大以外はプラス。特に関学のプラスが目立ちます。このエントリーで先日紹介したように、指定校を減らした分一般での受験者を集めたかたちです。

産近甲龍では甲南の公募のみ異常値となっています。理由は「関西8大学大研究」で大学の担当者から直接聞いていただければよいのですが、入試システムの変更が大きいです。因みに甲南は次年度に向けても大きな変更を考えているようです。

摂神追桃では学部新設の追手門学院以外は苦戦しています。特に桃山学院大学はかなり大きな変動となっています。

というわけで、関西8大学、及び首都圏の難関大学に関しては、7月16日(日)新大阪にお集まりください。

戦後学制改革の直後である1950年に設立、つまり73年の歴史を誇る龍谷大学短期大学部は2003年に文部科学省から「特色ある大学教育支援プログラム」に選定されるなど教育内容にも定評があり、龍谷大学への編入を目指す学生も多い学校ですが、なんと突然2025年度からの募集停止が発表されました。

18歳人口の減少と、短期大学の進学率の続落から、現状の定員割れを取り返す見込みが無いと判断されたようです。

短期大学独自のキャリア教育の伝統が消えてしまうのは大変残念ですが、良い部分は龍谷大学に受け継がれることを願っております。

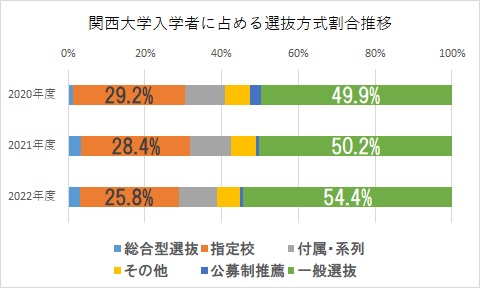

昨日のネタは1回で終わるつもりだったのですが、関西学院と立命館の話を読んだら、関大と同志社も気になるとの声をいただきました。そりゃそうだ。というわけで、同じように関西大学も調べてみました。

おお、こちらも指定校推薦が減って、 関西学院ほど極端ではありませんが、 一般選抜による入学者割合が増えています。一方で占有率は僅かですが、総合型選抜も増えつつあります。

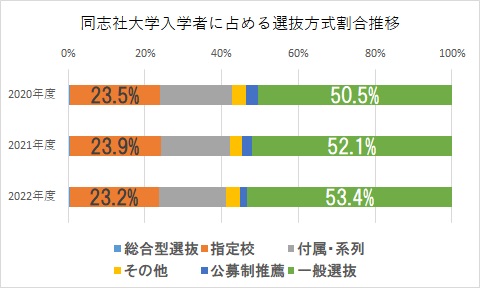

次に同志社大学は・・・

こちらも一般選抜による入学者が増えていますね。 大学入試は早期化している、という都市伝説は関関同立には当てはまらないようですね、というお話でした。

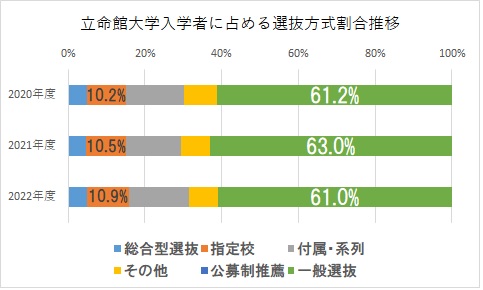

関西の8大学(関関同立産近甲龍)の中で、一般選抜による入学者の割合が一番高いのは立命館大学だというのはこの業界では常識(?)なのですが、それを確認するために、2020~2022年度入学者に関する選抜方法割合をまとめてみました。

うーむ。立命館は安定しています。コロナ禍の影響下でも安定して一般選抜で6割以上の学生が入学しています。

では、逆に8大学で最も一般選抜による入学者の比率が低い関西学院大学も調べてみよう。

おおお。何ということでしょう、一般選抜による入学者割合が半分近くまで来ているではありませんか。で、よく見ると指定校推薦による入学者割合が下がっています。なるほど、そういう作戦に出ているのね、というわけで、関西学院に行きたい高校生諸君、指定校推薦が叶わなくても、一般選抜に向けて頑張りましょう。立命館大学を目指す諸君は元から指定校推薦の枠が少ないわけですから、一般選抜に向けて頑張りましょうね。中間テストが終わって羽を伸ばそうと考えている君たち、カラオケボックスの代わりに自習室に来たまへ。

1950年に、現在中高のある桃谷駅近くに開学したプール学院短期大学は1982年に堺市の泉ヶ丘に移転し、1996年には同じ場所に共学のプール学院大学を開学するなど発展してきましたが、2018年には設置者が変わり「桃山学院教育大学」として新たなスタートを切りました。教育系の単科大学として教授陣も充実させ、計2年分の卒業生の100名以上が教員として活躍しているようです。

というわけで安心していたのですが、2025年度から桃山学院大学の人間教育学部(仮称)として統合されるという情報が飛び込んできました。つまり「桃山学院教育大学」の名前はわずか7年で消えることになります。また、それに合わせて校地も泉北高速鉄道和泉中央駅近くの桃山学院大学和泉キャンパスに統合されるようです。

従ってプール学院時代から使われていたレンガ造りのおしゃれな建物もある堺キャンパスはあと2年弱で閉鎖となる見込みです。学生さんにとっては規模の大きなキャンパスへのお引越しは課外活動の充実などメリットは大きいと思いますが、あの落ち着いたキャンパスが使われなくなるのはちょっと寂しいような気がします。何らかの形で活用していただける事を願っております。

この文字の少ないチラシ、もう文字で語る時代ではなくなったのですね。このブログでごちゃごちゃと文字で書いているのが恥ずかしくなってきました。

インスタフォローという軽い(?)広報手段ですが、内容は結構硬派です。高校生の皆さん、追手門学院大学をフォローしてあげてください。